Après le concert de la semaine passée, j’ai failli revendre ma place en même temps que celle de Palpatine, en formation en province. Mais bon, quand même.

Le programme est improbable et exigeant, décide le monsieur d’un couple avec qui je discute en attendant l’ouverture des portes. J’aurais pourtant tendance à trouver plus entraînantes/intrigantes et partant, plus faciles à suivre, les pièces relativement courtes écrites par des compositeurs avec des accents rigolos sur leurs noms. Je crois comprendre qu’exigeant, en public parisien, ça veut dire : en-dehors du territoire et des périodes baroque, classique ou romantique.

![]()

S’il y a bien une question qui reste en suspens, dans The Unanswered Question, c’est de savoir où sont les musiciens : au milieu de toutes les chaises vides, il n’y a que quatre flûtistes, qui raillent le frottement-flottement des cordes invisibles et imperturbables, en écho à un trompettiste qu’on devine caché au fond d’un balcon. Charles Ives : compositeur et dramaturge.

![]()

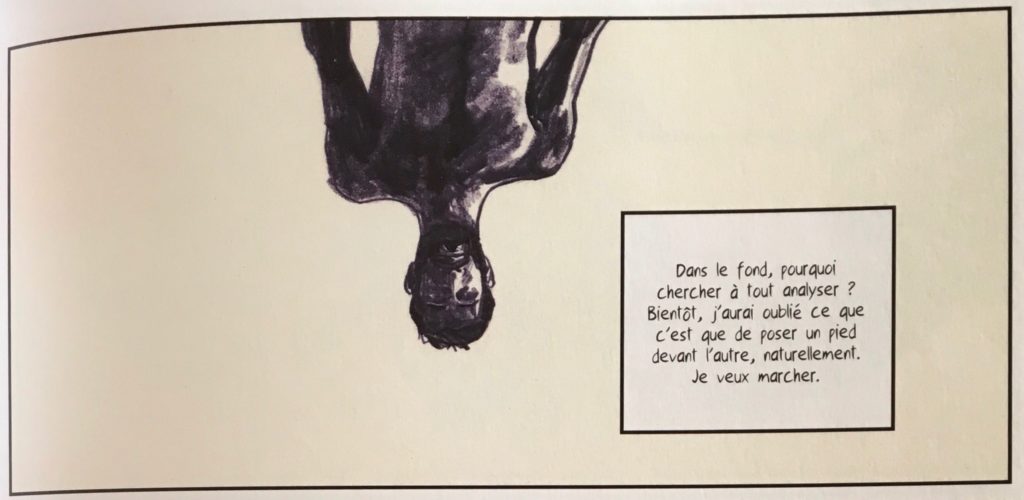

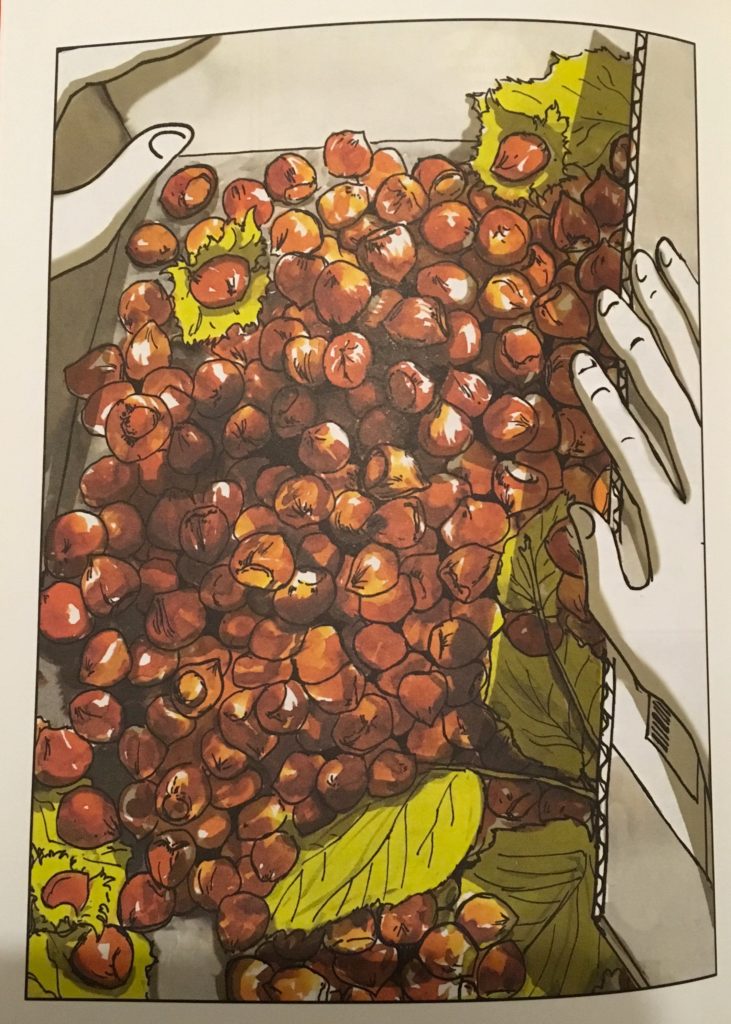

Concerto pour violon n° 2 de Béla Bartók : Renaud Capuçon scie à toute vitesse ; l’Orchestre de Paris envoie du bois. Ça m’égaille, ravigote, ragaillardit l’esprit, qui part gaiement de son côté sur le projet qui va m’occuper cette année. Exit la crainte que l’envie commence à refluer alors que le fantasme se mue en travail à réaliser. L’imagination reprend du service, même si ce n’est pas pour illustrer par des métaphores la musique dont elle se nourrit.

J’aurais peine à retrouver la moindre phrase musicale de ce concerto, mais j’en ai apprécié l’effet savonneux sur mon entrain créatif, briqué à neuf. J’ai toujours dans l’idée que je suis là pour mettre mon écoute au service d’une oeuvre, pour l’appréhender, la recevoir, mais après tout, pourquoi ne pourrais-je pas simplement recevoir un service d’elle, sans chercher à identifier ce qui la fait telle qu’elle est ?

![]()

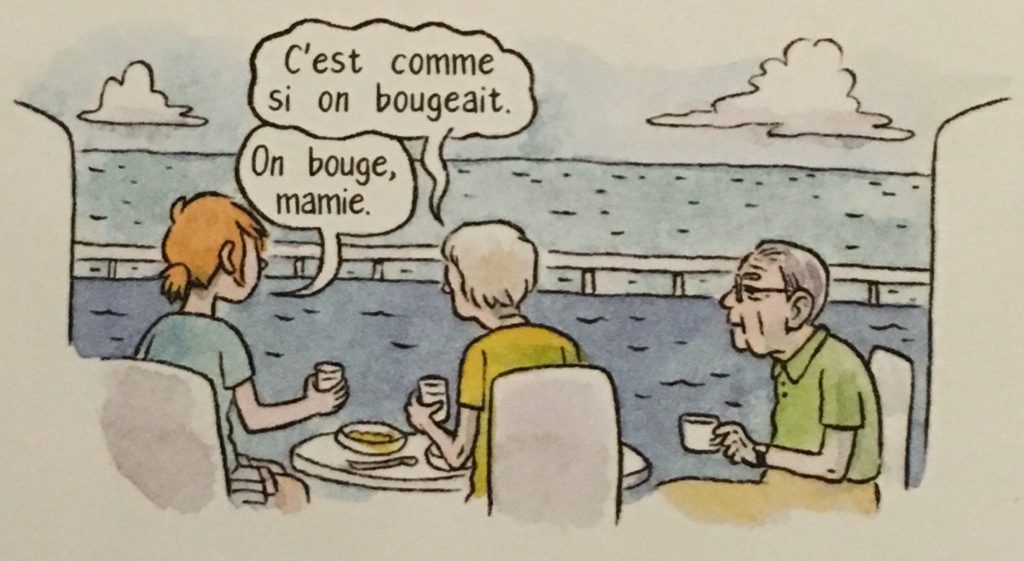

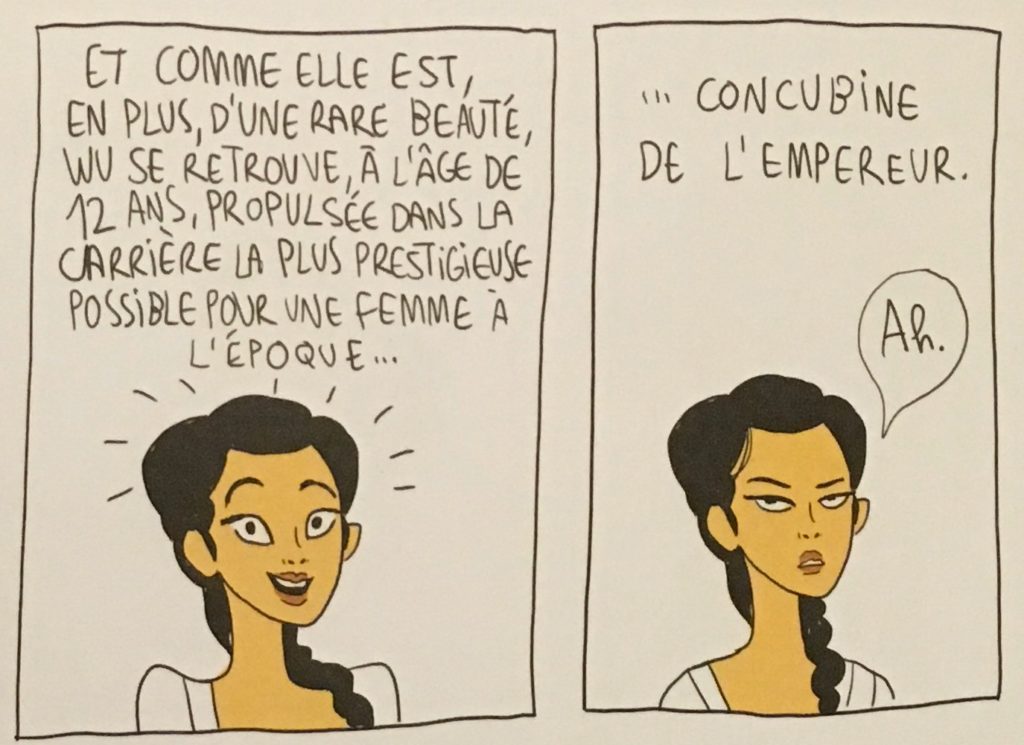

Sans réduire la chanteuse à sa tenue, peut-on parler deux minutes de la robe de Stéphanie d’Oustrac pour La Mort de Cléôpatre, de Berlioz ? Asymétrique, bicolore noire et dorée, elle pourrait être un cliché clinquant ; portée par la mezzo-soprano, elle illustre une légende brillamment incarnée. Sous une masse volumineuse de cheveux qu’on ne peut s’empêcher de rassembler en crinière, voix déployée, elle est terrible : un regard de fou. Fixe et brillant. Ses bras montent lentement devant elle, en tension, pendant tout un air – une intensité qu’on imaginait réservée aux tragédiennes d’antan, au surjeu si admiré ; la Sarah Bernahardt rêvée par Proust avant qu’il ne la découvre, déçu puis ravi d’avoir été déçu, déjoué dans ses attentes. D’Isis, l’ancien culte est détruit.

J’aime particulièrement le dernier air (Grands pharaons, nobles Lagides…) et la fin du récitatif, lorsque la voix dérive du chant vers la parole, privée de souffle – un chant blanc comme une voix blanche. La reine meurt, les cordes se pincent pour y croire. Silence. Encore. Silence. Encore, dans l’indécision du dernier souffle, et ça reprend, je le regrette un peu, plus fort, plus terrible, même si je comprends la tentation de la grandeur-grandiloquence qui, heureusement, est révoquée : pas de silence abrupt, retour en évidence de ce qui s’efface.

![]()

Le meilleur pour la fin, se réjouit d’avance un spectateur derrière moi, tandis que l’orchestre se prépare pour Taras Bulba, de Janáček. Je ne suis pas en désaccord. Encore un grand coup de CZECH POWER, sous la baguette de Jakub Hrůša qui n’en finit pas de me faire sursauter.