Ce billet fait partie d’une série de compte-rendus sur Apollo’s Angels, de Jennifer Homans.

Dans ce chapitre, le ballet dont il est question est l’ancêtre du ballet tel que nous le connaissons aujourd’hui : de la danse que l’on ne dirait pas classique, donc, mais baroque. (Cela va sans dire, mais cela va mieux en le disant.)

Aux origines du ballet (danse spirituelle)

Les origines du ballet remontent à l’arrivée de Catherine de Médicis à la cour française (lorsqu’elle épouse Henri II en 1533) : elle importe avec elle une tradition italienne de danses sociales, marches rythmiques pratiquées lors de bals ou de cérémonies (occasionnellement rehaussées de pantomime). Ces balli et balletti ont donné le ballet.

Il ne s’agissait pas seulement de divertissement : les arts étaient envisagés comme un moyen d’apaiser les passions, particulièrement exacerbées en ce temps de guerre des religions. L’Académie de Poésie et de Musique (1570), tout imprégnée de cet idéal, œuvre à l’élévation de l’homme. La musique, conçue comme beauté mathématique, et la danse, transposition visuelle de la musique, se voient confier comme mission de transformer les passions (physiques) en aspiration (métaphysique) – en un mot : d’éloigner l’homme de la bête et de le rapprocher de l’ange. En dansant, l’homme est censé se libérer des liens terrestres afin d’atteindre la transcendance spirituelle.

Les conceptions de l’Académie trouvent leur réalisation dans Le Ballet comique de la Reine en 1581, premier ballet de cour (et non pas de simples marches stylisées). Les pas sont guidés par la raison, la mesure, le sens de la proportion ; si la musique est mathématique, la danse est géométrique. Le tout avec noblesse d’âme. Précision géométrique et élévation spirituelle : telle est la base sur laquelle le ballet sera codifié près d’un siècle plus tard. Évidemment, sur le moment, ça râle (dépenser autant pour des spectacles, enfin) et les passions partisanes ne sont pas outre mesure calmées (Henri en fait les frais).

La danse de droit divin (danse politique)

Par la suite, le goût pour la danse se maintient à la cour de France, mais prend un tour un peu différent : il s’agit moins d’élever l’homme que le Roi (ouais, on n’est pas des anges). Heureusement pour les spectateurs, la démonstration de la grandeur royale n’est pas pompeuse et les spectacles sont émaillés de passages burlesques, érotiques, acrobatiques (du spectacle, quoi). Tout cela n’a pas encore lieu sur scène, mais au milieu des spectateurs ; il faut trouver une place en surplomb pour admirer les figures géométriques formées par les danseurs. Le déplacement vers le théâtre intervient dans un second temps et assoit le règne de l’illusion ou, peut-être devrait-on dire de la représentation, terme qui s’applique également à la sphère politique.

Le Roi-Soleil dans le rôle d’Apollon dans Le Ballet de la nuit

Louis XIV, enfant pendant la Fronde, n’a ensuite de cesse de mettre la noblesse au pas… ce qui s’entend de manière figurée mais aussi littérale. La danse devient une compétence clé sur le CV du courtisan, au même titre que l’escrime et l’équitation, et toute la vie est la cour est régie par une étiquette si stricte que les mouvements semblent chorégraphiés. Le mot d’ordre du Roi-Soleil pourrait être « away from battles and towards ballet ».

En 1669, Louis XIV crée l’Académie royale : être maître à danser devient un privilège, ce qui n’est pas vraiment du goût de la guilde qui s’occupait (et monnayait) l’accès à la profession (au sens large : danseurs, acrobates, jongleurs, comédiens…). L’essentiel pour devenir maître de ballet n’est plus d’être musicien (la plupart étaient violonistes) mais noble.

En position pour la belle danse ! (danse sociale)

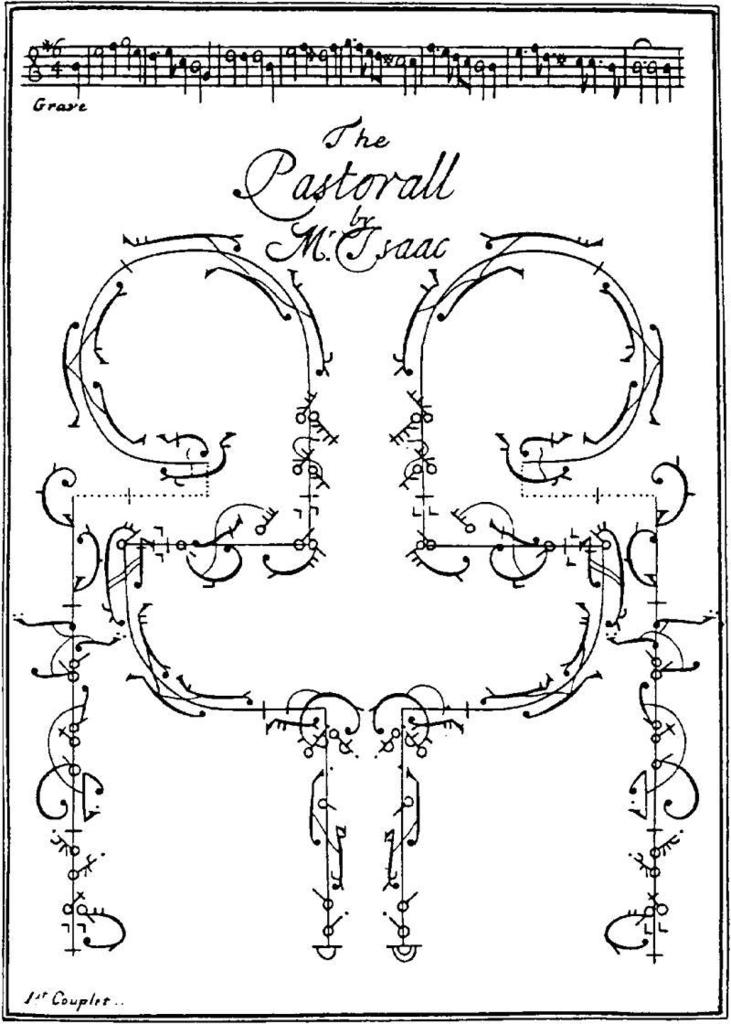

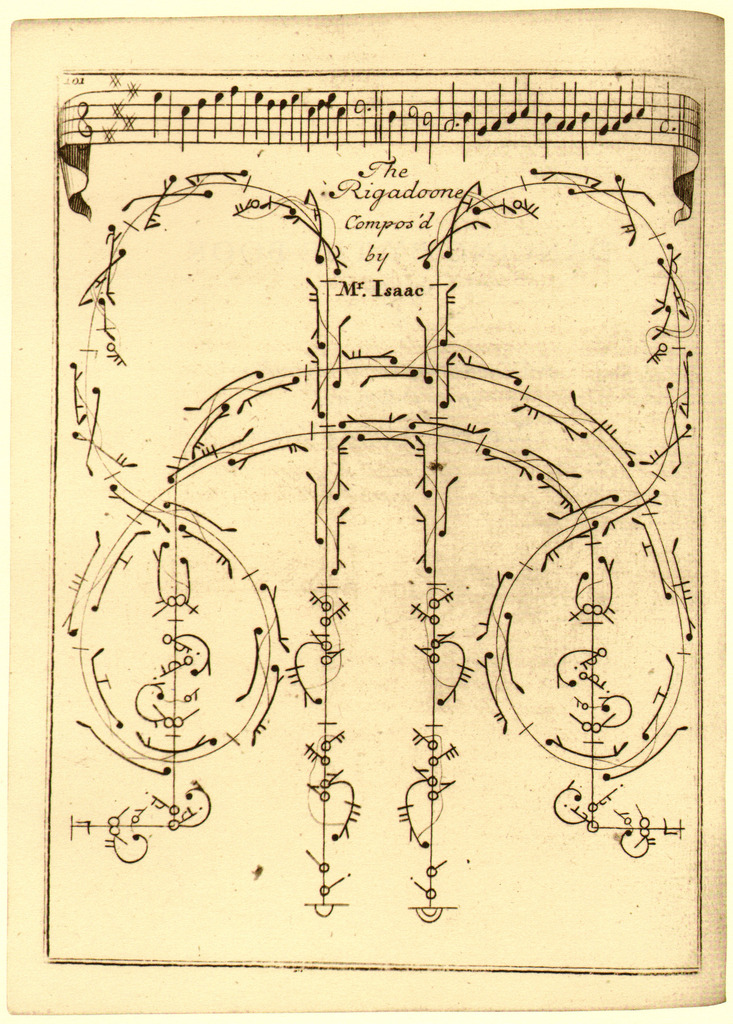

Afin d’exporter les danses et de rayonner dans toute l’Europe, un système de notation de la danse est mis au point par Beauchamps, le maître à danser de Louis XIV. Ce système, depuis perdu, a été repris par Feuillet et, traduit en anglais et en allemand, a eu une grande influence sur les cours européennes. Le notateur s’est concentré sur la belle danse, des solos et duos dansés dans le style noble français, sans tours ni sauts, avec une entrée grave, lente et élégante – le tout, savamment dessiné dans l’espace, généralement une pièce rectangulaire tout autour de laquelle se trouvent les courtisans. Quoique les femmes dansent lors des bals et des spectacles de la reine, la belle danse reste l’apanage des hommes et les rôles de femmes sont joués en travestis.

Exemples de notation Feuillet. Très jardin à la française, non ?

Beauchamps a notamment codifié les cinq positions dont a hérité la danse classique. Les personnages nobles les observent, tandis que les autres, adoptant des postures à l’opposé de ces positions, trahissent leur appartenance à un rang social inférieur : ce sont des paysans, des ivrognes ou des marins (voire des marins qui ont trop bu). Ainsi, un homme mesuré ne lève jamais les bras au-dessus des épaules : c’est perdre le contrôle de soi, se livrer à la colère, la rage… un geste de furies, assurément. La noblesse se caractérise par sa retenue, sa maîtrise : l’en-dehors ne doit pas dépasser 45 degrés ; au-delà, ce n’est qu’exagération acrobatique (je n’ose imaginer la tête qu’ils feraient en voyant les 90° qui constituent aujourd’hui la norme – des contorsionnistes que ces danseurs du XXIe siècle, à n’en pas douter). La mesure se retrouve également dans l’observation de la symétrie, les articulations que sont la cheville, le genou et les hanches devant se trouver en miroir avec les poignets, les coudes et les épaules.

Les cinq positions définies par Pierre Beauchamps

Les positions dessinent une certaine manière d’apparaître à la cour : la première position est la position de départ et d’arrivée (« home ») ; la deuxième position, une manière de se déplacer latéralement sans tourner le dos au roi ; et la troisième position (ainsi que la cinquième) permet le déplacement vers l’avant et l’arrière, ce qu’actualise la quatrième position (la troisième avec les pieds espacés). Cette cartographie confirme, comme l’expliquait Aléna dans un billet que je ne peux que vous encourager à lire, que la conception française de la danse est essentiellement spatiale… et se définit par rapport au Roi.

Si la codification des positions marque le passage de l’étiquette à l’art, celui-ci demeure imprégné de son esprit : le plié, par exemple, dérive directement de la révérence. Les hommes et femmes, en dansant, doivent obéir à un idéal chevaleresque. Et pour que la dame, déjà vêtue d’une robe peu adaptée à la danse, soit en position de faiblesse d’être sauvée par son preux chevalier, on lui fait porter des chaussures avec des talons plus étroits que ceux des messieurs – parce que, oui, les courtisans portaient des talons (rouges) à cette époque (Louboutin n’a rien inventé).

Le ballet de cour (danse spectacle)

L’origine du ballet est double : d’une part, la belle danse, pratiquée par les courtisans, et d’autre part, le ballet de cours, donné en spectacle. L’un et l’autre ne sont pas hermétiques : le ballet de cour, dansé par le Roi entouré de professionnels, se termine par un grand ballet, sorte de cérémonie de clôture dansée par les courtisans. Le grand ballet opère ainsi une transition entre la scène (le ballet de cour) et la vie de cour (la belle danse), entre spectacle et pratique.

Le ballet de cour se voit concurrencé par l’opéra, mais aussi par la comédie-ballet, genre qui naît en 1661, avec Les Fâcheux et la dream team Molière-Lully-Beauchamp. Les danses s’émancipent de l’intrigue et taillent le ballet de cour dans le gras, privilégiant la cohérence dramatique au cérémonial avec ce qu’il peut avoir de pompeux et de lourdingue. Le Bourgeois gentilhomme achève de régler son compte au ballet de cour en le tournant en dérision.

En même temps, nuance l’auteur, la comédie-ballet est née au sein du ballet de cour, et ne renie pas ses origines. En 1671, le trio infernal nous livre ainsi Psyché… une tragédie-ballet. Là où la comédie-ballet présente un miroir de la cour et de ses folies, la tragédie-ballet s’inscrit dans la tradition du ballet de cour. (Entre nous, ça n’avait pas l’air folichon ; et je ne dis pas ça seulement parce que Molière a dû appeler Quinault et Corneille à la rescousse pour farcir de vers cinq heures de spectacle.) Tant qu’à faire dans la tragédie, il faut aussi mentionner la tragédie en musique, équivalent français de l’opéra italien, parsemé d’épisodes dansés pour plaire au goût français (enfin du Roi, mais c’est du pareil au même).

En gros : le Roi aime la danse, alors on en met un peu partout dès qu’on peut. Évidemment, cela n’est pas au goût de tout le monde : tandis que les Modernes (et les lèche-bottes) s’enthousiasment pour l’opéra-ballet, les Anciens (et les rabat-joie), toujours sérieux, réaffirment la suprématie de la tragédie.

Et Dieu dans tout ça ?

Paradoxe savoureux : la noblesse comme il faut (donc catholique) applaudit des professionnels…excommuniés. L’Église catholique, toujours aussi funky, condamne en effet la danse (mais pas le Roi, faut pas déconner). Trop frivole. Les Jésuites, eux, sont plus nuancés, voyant dans la danse un moyen quasi rhétorique de convaincre et de persuader. Coïncidence (l’auteur ne le croit pas) : Molière a fait ses classes chez eux.

Comme des pro

En 1669, le Roi crée l’Académie royale de musique puis l’école de danse de l’Opéra en 1713 (deux ans avant sa mort, il était temps). Plusieurs conséquences : le déplacement de la dynamique de Versailles à Paris, une difficulté technique accrue et… l’arrivée des femmes. « A case of promotion by demotion » : puisque la noble tâche de danser s’est trouvée dévalorisée en étant confiée à un artisan de rien du tout (plus capable, mais bon, chut), l’être social inférieur qu’est la femme peut bien se mettre de la partie, au point où on en est…

La professionnalisation confirme en tout état de cause le déplacement qui s’est opéré de la cour au théâtre, « from social to theatrical dance ».

Bonus : une petite vidéo rigolote pour récapituler (et anticiper)