Dans le subway : des lunettes noires et carrées qui tentent de faire rentrer dans des cases la chaire informe d’un visage ; un pantalon écossais ; une casquette de marin avec sa cordelette ou son ancre jaune (la mémoire ne sert pas toujours pour les finitions) ; des chaussures dorées. Tout cela sur la même personne qui effeuillait, en les tournant à coups de poing ouvert, les pages de son journal, rapidement lu, donc. A temps pour aller croire à son utlilité, proclamée par le badge de membre d’une association caritative. Un pantalon écossais, des chaussures dorées, de grosses lunettes noires et une casquette de marin, pour mémoire – avec une ancre jaune, my yellow subwaymarine.

* *

*

a) fusée

b) oeuf de Pâques extraterrestre

c) suppositoire géant

* *

*

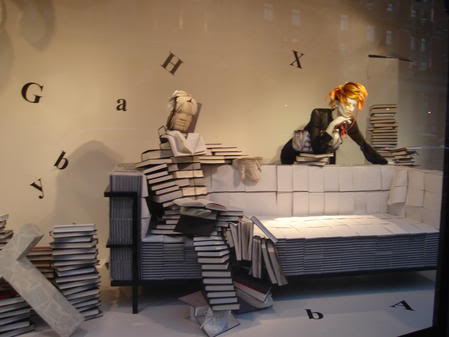

Dans une autre vie, je me réincarnerai en pingouin ; j’aurai des impressions étranges, le dos cartonné et peu de marges, mais j’aurai une couverture gauffrée inventive et je me collectionnerai : je serai un Pengouin book (mais pas un Rousseau).

* *

*

* *

*

Sous les feuilles vertes et flottantes d’un platane urbain, des cheveux et un genou relevé sont adossés à une grille noire, au coin d’une rue dont le nom est resté à côté d’un petit blason rouge, sur une plaque blanche que ma vue surplombante m’a empêché de lire. Après une hésitation trop prolongée, j’attrappe mon appareil photo, mais le bus à deux étages n’a pas encore redémarré que la figure de l’attente a été recouverte par un homme qui la masque et l’embrasse. Ebranlement ; le bus jette quelques feuilles que l’avancée des non-événements.

* *

*

* *

*

Dans un coupe-gorge :

des amants côte-à-côte

à contre-nuit contrée de lumières oranges

et peut-être des gorges serrées.

* *

*

On aurait pu croire, mais non, ce n’est pas la Tamise qu’a peint Van Gogh.

* *

*

Il arrive un parapluie violet à la tige métallique, garni de guirlandes de fleurs blanches et roses comme le pourtour d’un chapeau. Il passe et, au lampadaire suivant, descend sur un couple qui s’abrite de la pluie et de la cohue de trottoir, évite de justesse une nouvelle boule de fleurs suspendues. Penchés comme s’ils fuyaient en cachette, ils ne l’ont pas été encore assez pour dérober le secret des fleurs arrachées.

* *

*