Mardi 1er octobre

À la barre au sol, j’annonce un nouvel exercice et je ne l’ai pas encore montré que C. me coupe :

— Ohlala, ça va être horrible.

— ?

— Je reconnais ce petit sourire, maintenant, cet air réjoui, là… ça veut dire que l’exercice va être horrible.

Je réfute, votre honneur, l’exercice n’est pas horrible, il est efficace.

![]()

Mercredi 2 octobre

Une petite fille me demande si on pourra faire « des compositions », comme avec la prof de l’an passé : oh que oui, dix minutes de répit !

Les groupes relous ne sont pas les mêmes que la semaine passée ; il est décidément impossible de rien prédire. Après un cours sans vague, la dame de l’accueil me prévient qu’une mère a récupéré sa fille en pleurs et va appeler la directrice pour se plaindre. Interloquée, je me repasse ce dont je me souviens du cours sans trouver ce qui a déclencher l’incident : qu’ai-je pu dire de blessant ? qui puisse être mal interprété ? y a-t-il eu des méchancetés prononcées à son encontre dans le vestiaire ? Je les ai trouvées éteintes en arrivant en cours, me souviens leur avoir demandé si elles étaient fatiguées, mais rien de plus. L’idée que j’ai pu blesser une gamine me retourne le bide et le cerveau. Je suis terrorisée à l’idée qu’une indication manuelle pour corriger un placement ait pu la faire se sentir mal. Normalement, je demande toujours avant si je peux les toucher, mais il est possible qu’à la cinquième heure de la journée, après avoir récolté bon nombre de regards étonnés et de bah non, ça me dérange pas, j’ai omis le recueil de consentement explicite pour une zone qui me semblait « neutre » comme les pieds ou les bras (crêtes iliaques et cuisses me semblent trop intimes pour que je puisse oublier, et les fesses sont un no go absolu, je tripote mon propre postérieur si je veux faire comprendre un truc).

![]()

Jeudi 3 octobre

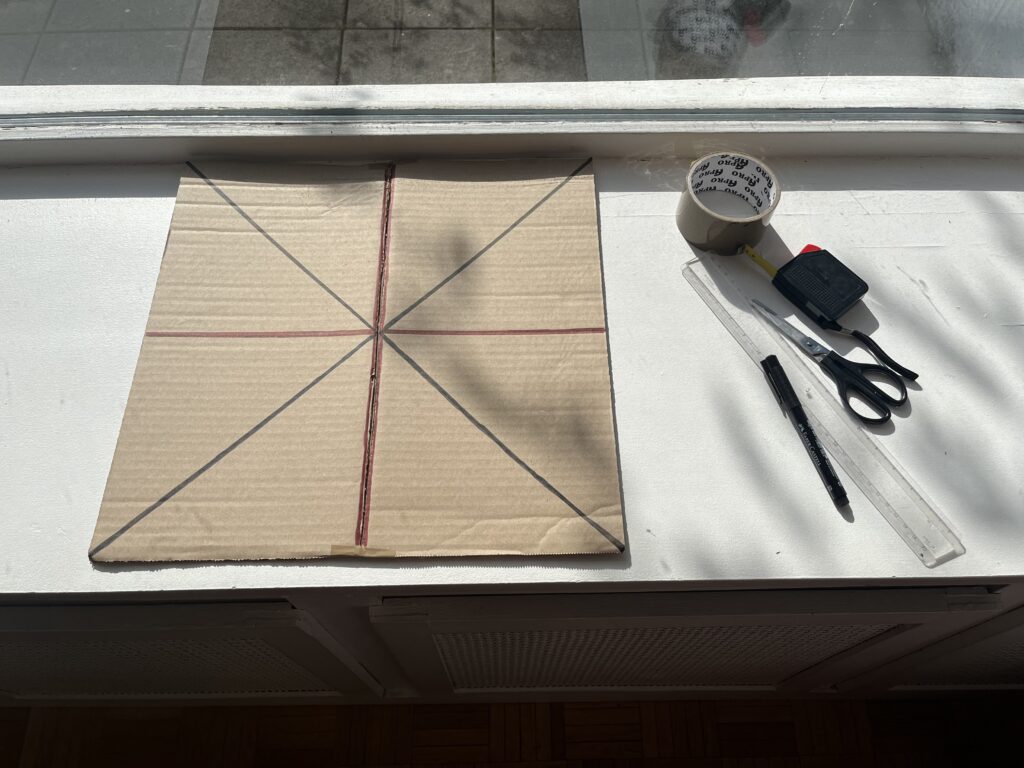

Carton, scotch, règle et feutres : je passe un moment à bricoler un carton pour expliquer les épaulements — au final peu utilisé. Je le range vite fait, un peu honteuse d’avoir été si enthousiaste de cette maigre trouvaille.

Dès les dégagés, c’est une évidence : cette fille est une fausse débutante. Je lui demande confirmation pour la forme, elle acquiesce ; je suppose qu’elle veut reprendre doucement. Au fur et à mesure du cours pourtant, le décalage s’accentue. Elle n’est pas seulement une fausse débutante, mais une très bonne danseuse, bien meilleure que moi. Le quiproquo se lève grâce à l’horaire de fin, plus tôt qu’elle ne l’avait anticipé : elle pensait être au cours de niveau supérieur… qui avait lieu dans la salle d’à côté. Je l’encourage à aller grappiller la demi-heure restante ; après tout, notre cours tout débutant qu’il soit l’a échauffée. Elle avoue être un peu frustrée (tu m’étonnes), même si elle a la gentillesse d’ajouter que ça l’a fait travailler en profondeur (les cours débutants quand on ne l’est plus, c’est une redécouverte de tout ce qu’on escamote et ça peut être costaud, j’ai découvert ça en donnant cours au enfants). Les autres, ravies d’avoir eu un modèle de choix à copier pendant tout le cours, trouvent que c’était très bien de l’avoir avec nous : « Tu reviens quand tu veux » lui lancent-elles en passant la porte.

À ce même cours d’adultes débutants, il y a une mère et sa fille, respectivement début vingtaine et cinquantaine. J’adore qu’elles aient décidé de faire ça ensemble. La fille a proposé à la mère, qui a accepté pour être avec elle, sans trop se renseigner, sans faire attention à l’adjectif « classique » accolé à « danse ». Quand elle s’est rendue compte dans quoi elle s’était laissée embarquée, elle a craint un truc rigide — si ce n’était pas vous, je n’aurais pas continué, elle s’en est persuadée. Quand elle me propose après le cours d’aller boire un verre avec elle et sa fille, et une collègue trentenaire qui a prévu de les rejoindre, je mets de côté mes réticences à aller boire un verre (le bar, le bruit, les prix alors qu’on pourrait manger dans un restaurant) et me joint à cette soirée entre filles.

C’est plaisant puis étrange : entre diverses anecdotes, les deux collègues débriefent de dingueries professionnelles. De l’extérieur, il est clair que leur environnement de travail est toxique et qu’elles sont déjà en burn out ; de l’intérieur, c’est moins évident, elles sont au bord de craquer mais il manque toujours un cran pour acter le craquage, une insomnie supplémentaire, un nœud plus serré au ventre ou une autre soirée gâchée à discuter de ce qui s’est passé au boulot pour s’assurer qu’on n’est pas folle. Elles s’encouragent, elles ne vont pas se laisser faire, elles ne vont pas se laisser faire cette fois. Cette fois de trop. Elles ont manifestement été identifiées comme des bonnes poires par les manipulateurs, parce que la conversation révèle d’autres red flags dans leurs relations de couple — repérés par l’une, complètement ignorés par l’autre. Tout au plus le drapeau vert pourrait-il être légèrement orangé sur les bords. Ce n’est pourtant jamais bien signe quand on s’autocensure face à un compagnon, surtout quand celui-ci met la barre haute sur l’apparence de sa moitié.

La chaleur du cours de danse m’a quittée sans que je m’en aperçoive de suite, compensée dans un premier temps par l’inhabituelle douceur de la saison. La nuit fait son œuvre et je m’éclipse la première, frigorifiée depuis un petit moment. C’était manifestement déjà trop tard : je me réveille à 5h du mat’ avec un hérisson dans la gorge.

![]()

Vendredi 4 octobre

La dimension ultra genrée du classique est une plaie quand on a une classe de filles avec un seul garçon — lequel est affublé d’une maladie qui lui interdit de sauter pour corser un peu plus l’affaire. Je me mets en quête de variations mixtes ou masculines qui pourraient être abordables ou facilement simplifiées pour des enfants en deuxième cycle. Sur Twitter, on me suggère le début de la variation de Lenski dans Onéguine et la variation du danseur en brun dans Dances at a Gathering. J’apprends la moitié de cette dernière à partir d’une vidéo avec Hugo Marchand avant de me rendre compte que je suis incapable de la compter à coup sûr : bof bof pour l’apprendre aux élèves.

![]()

Samedi 5 octobre

Les filles qui commencent les pointes cette année ont mille questions avant d’acheter leur première paire. Je réponds du mieux que je peux, sachant que les pointes sont un outil de travail très personnel ; ce qui convient à l’une ne conviendra pas à l’autre. On parle dureté de semelle, hauteur d’empeigne, forme du pied, embout en silicone ou en tissu, etc. Je conseille surtout d’insister auprès de la vendeuse pour essayer pleins de modèles, et de ses fier à ses conseils… s’ils ne sont pas démentis par leur ressenti. Élastique ou rubans ? Chacun sa préférence. Je suis partisane du combo élastique et rubans (en coton) pour un bon maintien du chausson et de la cheville. Ma réponse semble les perdre. Heureusement une élèves formule le problème : je dis tout le contraire de l’autre prof. Oups. L’autre prof n’a manifestement pas envie de perdre un temps infini en laçage et impose un système de double élastique dont je ne sais, aux explications embrouillées des enfants, s’il est plus complexe ou ingénieux. J’essaye de ne pas remettre en cause le choix de ma collègue sans me dédire : celles qui ont cours mercredi font comme l’a demandé la prof du mercredi ; celles qui n’ont cours que le samedi avec moi ont le choix.

![]()

Lundi 7 octobre

Quand la prof demande si ça fait longtemps qu’on n’a pas enfilé les pointes, je réponds que ça fait des mois, months, sans préciser que ça fait des mois que, non seulement je n’ai pas enfilé mes pointes, mais que je n’ai même pas pris de cours de danse. Quatre, pour être précise. Quatre mois. Je donne des cours de danse, je prends des cours de posture, mais je n’ai pas pris de cours de danse depuis la fin de la formation. Et c’est très bien comme ça. Je suis contente d’avoir attendu que l’envie revienne pour reprendre. Je retrouve les studios gigantesques, les camarades de la promo suivante, découvre les nouveaux. Rien n’a changé et tout a changé : je ne suis plus élève, je ne suis plus évaluée en permanence et, partant, je ne me juge plus en permanence. Plus d’évaluation intériorisée et systématisée en critique anticipée, les vacances que cela me fait ! Je peux à nouveau danser, je suis là pour ça, le sourire qui éclot tout seul quand le mouvement me porte.

Je prends plaisir à prendre ce cours qui place, me remets dans mon corps et mes sensations. Une main sur le ventre, une main sous la fesse, de part et d’autre d’une hanche invisible dans sa sudette, la professeure régulièrement invitée le scande : tout est dans le centre et les ischio. Ça tombe bien, mes ischio-jambiers sont au rendez-vous, je parviens de mieux en mieux à les mobiliser. Même si je mets encore trop de force dans tout ce que je fais ; just stack the bones, rappelle la voix qui semble n’avoir que ça, des os sous la peau, un French bun folâtre sur la tête. Good, great, excellent. Son enthousiasme est aussi affable qu’artificiel — très américain, en somme. Cela m’empêche de développer pour elle de l’affection alors que je raffole de ses exercices. Je suis revenue parce que son nom était sur le planning (et j’en ai fui un autre : une professeure humainement riche et sensible, mais dont tout le cours m’est désagréable, des exercices à sa voix ; il suffit que je l’entende pour me crisper ; j’ai l’impression de me faire engueuler à chaque fois qu’elle émet un son). De retour chez moi, je m’empresse de filmer les exercices qui me restent pour m’en souvenir.

![]()

Mardi 8 octobre

Mum au téléphone me trouve la voix assurée, plus mature, plus… femme, une vraie adulte, qui tranche avec l’image de post-ado que je renvoyais jusque-là. Et je le sens. Je me sens vieillir en bien, en poids posé, gravité qui donne de l’aplomb, voix qui guide et soutient, il faut bien. Je sens l’expérience de vie qui est là, une grosse malle aux trésors sur laquelle je prends appui, malgré mon inexpérience de professeure.

J’aperçois la directrice me désigner à son interlocutrice à travers la porte vitrée. Elle intercepte mon interrogation et ouvre : « Elle me demandait qui était la prof. » La fille avec le legging au goût douteux, il fallait répondre. C’est sûr qu’assise en simili-écart au milieu des autres à discuter étirements, je n’étais pas forcément identifiable comme prof.

![]()

Mercredi 9 octobre

Les cours se passent un peu plus sereinement, surtout ceux du matin. L’après-midi me rend perplexe. Quand je demande aux pré-ado qui font toujours un peu la tronche leur ressenti sur le cours et le niveau de difficulté, elles me répondent que c’est trop facile. Je ravale mon étonnement : je n’ai pas encore réussi à obtenir ne serait-ce qu’une coordination de base correcte de bout en bout dans les pliés (je ne parle pas de la qualité du pas — un plié moelleux, des genoux au-dessus des pieds — juste de bras qui savent à peu près où il vont et s’ils hésitent, demeurent dans une position identifiable). Je ne doute pas de leurs capacités dans l’absolu, mais elles ont une si piteuse mémoire qu’il m’est impossible de distinguer une difficulté physique d’une difficulté mnésique. Tant que je ne vois pas l’enchaînement, je ne les vois pas vraiment danser. Alors je propose ce deal : dès qu’elles ont mémorisé les exercices, on passe à plus difficile. Elles comme moi sommes un peu perplexes de la perspective de l’autre, mais au moins, maintenant, nous en connaissons la teneur.

![]()

Jeudi 10 octobre

Heureusement que la barre à terre est proche du sol, parce que j’ai la tête qui tourne au début ; c’est dire le niveau d’énergie initial. Arrivée down tant physiquement que moralement, je ressors pourtant de l’école de danse avec la patate : la magie des cours de danse adultes.

En plus, les adultes peuvent dire des choses réjouissantes comme : on n’a jamais assez de musiques Disney après que je me suis excusée de leur faire faire des soubresauts sous l’océan, tandis que les enfants trouveront que ce sont des musiques d’enfant donc de bébé. On déambule, on fait des bulles sous l’océan. SOUS L’OCÉAN.

À la fin du cours, L. est mi-réjouie mi-gênée : « C’est bizarre, mais plus j’ai mal après, plus j’aime. » Elle est des nôtres, elle aime ses courbatures comme nous autres.

![]()

Vendredi 11 octobre

[rêve — était-ce cette nuit-là ?] Échapper aux zombies dans ce rêve n’implique pas de fuir, mais de se faufiler. Ils sont partout dans la ville, les rues, les commerces. Ils ont le même aspect que les gens normaux, à ceci près qu’ils se déplacent en zig zag. C’est à cela qu’on les reconnait. Surtout, surtout, ne pas leur rentrer dedans sinon ils se mettent à vous tabasser, et alors il faut les tuer, c’est à celui qui tuera l’autre. Le danger constant, c’est épuisant, ils faut sans cesse discerner, anticiper, ne heurter personne par mégarde et dans le doute, s’échapper, monter quatre à quatre les escaliers pour revenir dans la cachette sécurisée, souffler un peu.Second cours de danse de la semaine / du mois / de la rentrée : des équilibres sereins à la barre et un peu de narcissisme — je me trouve les jambes joliment galbées (la perception de mon corps est directement liée à mes sensations et à ce que je sais avoir ou non travaillé).

Sieste : enfin ça se dépose. C’est comme ça que j’y pense. Pas en terme de repos mais de dépôt, comme on dépose les armes, comme les flocons d’une boule à neige se déposent après l’agitation. Mon cerveau reste engourdi au réveil, je savoure la trêve de moulinage, regarde juste dehors, le biseau de lumière tour à tour flou et net comme un cutter, comme un pan de Hopper.

Au cours de stretching postural, S. me rapporte qu’I. raconte à tout le monde que la barre à terre est géniale. Merci radio ragots pour le compliment, je prends, quand bien même les grands yeux d’I. s’émerveillent d’à peu près tout tout le temps.

![]()

Samedi 12 octobre

À 9h30, un samedi matin, la ville s’éveille encore. Au peu de passants dans les rues, on voit davantage ceux qui y ont dormi et ne mendient pour certains pas encore. L’eau goutte de la raclette du laveur de vitre qui, enfermé dans l’Apple Store, opère la non-magie de la transparence tandis que les vendeurs assemblés en cercle pour un meeting s’appuient comme ils le peuvent sur les tables entre lesquelles ils vont passer la journée à circuler — quand on est agile, on reste debout. Les sourires, quand il y en a : sont-ce des sourires de façade, des sourires pour s’encourager soi ? ou de vrais sourires parce qu’après tout nous sommes dans le Nord, où les gens sont chaleureux ?

Il y a des jours comme ça… Je passe mon temps à lutter pour récupérer l’attention des élèves. C’est épuisant et m’énerve d’autant plus que je tends à devenir coupante. Je ne dis rien quand je vois un groupe d’élèves (toujours les mêmes) papoter alors qu’on marque tous ensemble l’exercice ; après tout, on l’a déjà fait la semaine dernière, peut-être qu’elles l’ont déjà. De fait, elles ne l’ont pas et sont les seules à ne pas l’avoir. Ça part tout seul et j’entends le ton giflant comme s’il venait de quelqu’un d’autre : ça vous aurait peut-être été utile de marquer avec nous plutôt que de discuter. Le microgramme de satisfaction que j’éprouve à cette sortie vengeresse me débecte aussitôt.

« À se regarder pousser une gueulante, ardente ou glaciale, histoire de retransformer le chaos qui vient d’entrer dans la salle en une classe à peu près d’équerre. » Cela fait un moment que je lis le blog de Monsieur Samovar, mais récemment ses billets se sont mis à produire un drôle d’écho : d’avoir des enfants en cours, même si ce sont des cours de danse qui ne dépendent en rien du cursus obligatoire de l’Éducation nationale, j’ai l’impression que… je comprends davantage ce qu’il raconte, pas qu’intellectuellement, quoi, et ça éclaire ma propre expérience en retour, allège mes embarras de prof débutante en montrant qu’on patauge tous.

Cela ne me dérange pas que les élèves parlent entre eux du moment qu’ils chuchotent et gardent un œil sur ce qui se passe. Mais sans cesse lutter pour récupérer leur attention, ça non. Devrais-je ne rien autoriser du tout, pas de chuchotis, rien ? Asseoir un fond de discipline « autoritaire » pour que ça n’en ai jamais l’air ? Mais alors, est-ce que l’absence d’éclat de voix ne s’imposerait pas au prix d’une peur latente, dont je ne veux pas ?

Heureusement, il y a de belles choses à les voir interpréter le début de la variation du danseur en brun. À la fin du cours M. note avidement la référence du ballet dans son carnet, Jerome Robbins, Dances at a Gathering, pour la retrouver chez elle. (Le samedi suivant, elle a manifestement répété et appris la suite.)

![]()

Lundi 14 octobre

[Rêve] Dans une maison qui n’est pas à ma grand-mère ni à ma mère ni à moi, nous passons dans la pièce d’à-côté à l’insu de la propriétaire, en plein jour, pas d’inquiétude, on se demande plutôt quelle pâtisserie manger. Il est question de toilettes [encore et toujours, l’inconscient ne parvient pas à se soulager]. Mais aussi de passer un concours pour peut-être intégrer la dernière année de l’école de danse de l’Opéra [périodiquement je me redonne en rêve une chance pour entamer une carrière professionnelle de danseuse]. En montgolfière, on s’élève au-dessus de la prairie, avec vue jusqu’à la mer.________________

Pour un projet mêlant public scolaire et élèves du conservatoire, je me retrouve dans un collège de Lille. Le niveau sonore à l’entrée de l’établissement m’abasourdit ; j’avais complètement oublié cette intensité. Différente mais non moins intense est celle de la chanteuse lyrique qui baroquise à moins d’un mètre de moi durant toute la matinée. Il s’agit pour l’équipe d’expérimenter les morceaux sur lesquels vont travailler les enfants, et pour les professeurs de musique, de s’accorder sur les nuances d’interprétation à transmettre. Je me demande un peu ce que je fais là, à la fois chanceuse et piégée, essayant avec une égale volonté de rendre audible et inaudible ce qu’on nous fait chanter (essayer et participer / ne rien fausser). Sans prendre aucune note sur la partition que je remiserai sagement de retour chez moi, je découvre le monde et le vocabulaire de l’ornementation baroque, avec ses battements et tremblements qui ornent les portées de petites vagues et de + (indiquant qu’il faut aller chercher la note plus haut et descendre).

Quand on passe dans la salle de spectacle (incroyable, je n’ai jamais vu ça dans un collège) pour l’atelier de danse baroque, c’est le soulagement. Les professeurs de musique sont moins à leur aise ; chacun son tour. Ils s’en tirent bien pourtant, alors que c’est costaud pour une initiation. Les trois segments, bras, avant-bras, main, ça paraît facile comme ça, mais le souvenir des cours de pratique à l’université est à peine suffisant pour incorporer sereinement les coordinations qui nous sont proposées par le maître à danser du jour. J’ai du mal à casser le poignet d’une seule main et à inhiber le réflexe d’harmonisation ou de symétrie qui me pousse à soulever le poignet qui devrait rester tombant.

Casse-croûte dans la salle de musique, ça m’amuse : L. a toujours des Tupperwear ultra-cuisinés, tandis que le jambon-beurre maison de V. trahit une moindre habitude de manger à l’extérieur. Quand c’est fréquent et qu’on a la flemme, comme moi, on se fait des pâtes. La conversation embraye sur un sujet léger et amusant ; tout en mastiquant, nous dressons la liste de tous les prénoms vieillots portés par nos jeunes élèves. La perception évolue en sens inverse de l’âge : certaines vieilleries ou étrangetés pour moi ont eu le temps pour L., tout juste 20 ans, de devenir actuelles et presque banales.

________________

En attendant l’heure de me rendre au cours que je donne, je me pose dans l’une des rares médiathèques lilloises à être ouvertes le lundi, fourrage dans les bacs et en sors Blanc autour, que j’avais repéré dans la vitrine de la librairie BD de Montrouge. Lecture in one go. La bibliothécaire circule tout autour avec un plaid vaguement écossais sur les épaules. Sur le plus proche fauteuil, à distance respectueuse, se succèdent un lecteur d’Histoire puis de manga, T-shirt ramen assorti, qui bouge les lèvres comme les gens qui lisent leur livre de prières. Cette après-midi bibliothèque pourrait devenir un rituel si je vais aux cours de stretching postural le lundi midi. Reste que les heures captives sont longues, l’immobilité amène le froid, et la durée de la session n’est pas proportionnée à celle de la lecture. L’intérêt est né, s’est maintenu puis émoussé ; il a fait son temps, mais le temps n’est pas encore écoulé.

![]()

Mardi 15 octobre

Rouvrant le pot de marmelade de gingembre attaqué en diagonale pour laisser intact un bout de la surface lisse, inentamée du pot neuf, je me demande si d’autres gens font pareil, s’il y a d’autres gens assez bizarres pour tenter de conserver le plus longtemps possible un vestige de perfection initiale. Est-ce que ça dit quelque chose de moi ? Peut-être que je m’accroche à une croyance, à l’idée d’un donné une fois pour toute que l’on ne peut que préserver ou abimer. Comme si ce qui comptait n’était pas ce à quoi l’on parvient, mais d’où l’on part, dont je m’éloigne toujours à contrecœur. Est-ce qu’un pot de marmelade de gingembre peut trahir ça ? Il y a un moment où il faut ruiner la perfection de la gelée inaugurale si on veut que le plaisir des tartines beurre-gingembre continue.

________________

La réunion n’en finit pas. Les gens ne partagent pas ce qu’ils ont réfléchi en amont, ils commencent à réfléchir en groupe. Ça me rend chèvre.

________________

En ce moment, je pousse des petits couinements de dinosaure satisfait en me glissant sous le plaid. Douceur, chaleur, excitation minuscule. Lecture, sieste, orgasme. Je relève la tête de mon livre et plus rien ne bouge — sauf les branches d’arbre, les insectes et les nuages — mes pensées au même rythme de fausse immobilité — passent sans qu’on s’en rende compte. La lumière du soleil (jaune) et le ciel nuageux (gris) s’annulent en une lumière blanche sans heure. L’infini de l’après-midi se savoure entre 14h et 16h, après quoi l’étale se relief. En sortant du bus, je relève la tête, admire les vergetures, la peau d’orange du ciel.

________________

Pour faire plaisir à ses anciennes élèves, la directrice (leur ancienne prof) prend la barre au sol avec elles. C’est un peu étrange pour moi, qui n’ose pas corriger sa posture de tout le cours. Ce n’est pas si dur, objecte-t-elle à la fin à ses anciennes élèves qui lui promettaient de partager leurs onomatopées. Cette remarque me laisse perplexe sachant que certains mouvements n’étaient pas justes (donc ne sollicitaient correctement pas les muscles) et que le but n’est de toutes façons pas d’en baver, mais de se gainer et s’étirer de manière efficace, pour se sentir bien dans sa vie de tous les jours et progresser en danse. Le rapport des gens à la difficulté me laisse globalement perplexe, ces derniers temps. Mais peut-être n’est-ce absolument pas la question, peut-être avait-elle seulement besoin de faire bonne figure et se rassurer — sur sa valeur de professeure non diplômée (le diplôme a été créé un an après ma naissance) comme sur l’état de son corps tout juste retraité.

De mon côté, peut-être que j’en rajoute dans les bêtises, que je dis par exemple en passant d’un exo sur le dos à un exo sur le ventre qu’on se retourne comme un poulet grillé, mais ce n’est pas de ma faute, c’est l’odeur dans le bus en venant — à quoi tiennent les métaphores servies lors d’un cours de danse… Quand, sur le dos, les jambes en table, j’explique qu’on va descendre un pied l’un après l’autre pour piquer le sol, l’évidence s’impose pour quelqu’un : c’est comme attraper un sachet de bonbon, mais avec les pieds. Je suis d’accord, mais seulement si ce sont des Michoko.

![]()

Mercredi 16 octobre

Mes règles sont en avance (décalées avec la Lune ?) et c’est la dernière semaine avant les vacances, mais curieusement le marathon du mercredi se passe mieux qu’anticipé, les enfants ne sont pas si dissipés. Je me rends compte en rédigeant cette entrée que je note la même chose chaque semaine pour le mercredi : un peu moins fatiguée. Cela ne relève probablement pas tant de l’amélioration que du soulagement. Je devrais prendre acte de cet état de fatigue tolérable, mais l’anxiété semble avoir conservé le tout premier mercredi comme mètre étalon absolu et me le fait craindre chaque semaine.

________________

Madame, y’a H. qui pleure. Quand mes yeux la trouvent, H. est recroquevillée debout sur ses pleurs silencieux, tétanisée par des larmes qui tombent au sol… en flaque. En flaque ! Il y a une petite flaque d’eau par terre. Je croyais que ça n’existait que dans les bande-dessinées. Une partie de mon cerveau s’esbaudit de cette profusion lacrymale, tandis que l’autre fait ce qu’on attend d’elle, s’enquiert de se qui passe, tente de rassurer, demande des excuses à la camarade qui s’est permis de dire à H. qu’elle était la seule à ne pas y arriver — ce qui, outre n’être pas charitable, est complètement faux, parce qu’on est en train d’apprendre un nouveau pas et, c’est normal, on tâtonne.

C’est parce que vous êtes trop nulles ! j’entends chez les 9-10 ans. Mais qu’est-ce qu’elles ont aujourd’hui ? Je dois expliquer que, même si « c’est une blague », je ne veux pas de ça dans mon cours — d’autant qu’on finit toujours par se demander si la blague en était vraiment une, dans ce genre de cas ; ça introduit le doute chez ceux qui en font les frais et fragilise leur confiance. Donc nope, hors de question.

________________

À un papa qui amène sa fille toute échevelée, je dis gentiment que ce serait bien si elle pouvait avoir un chignon la semaine suivante : « Pour le spectacle, bon d’accord, mais chaque semaine, non, non ! » Yeux qui roulent, bouche qui s’ouvre… Manifestement j’abuse grave. Un chignon pour un cours de danse classique. Et puis quoi encore, un chignon banane laqué avec une tiare ? J’en viens à douter de la légitimité de ma demande ; après tout, la convention de mon monde ne fait pas forcément sens pour tout le monde. Est-ce que je n’abuse pas à relayer cette demande de la directrice, alors que l’essentiel est que les enfants ne soient pas gênées pour danser ? Décontenancée, j’essaye de négocier pour que la petite vienne avec des épingles, je lui ferai moi son chignon, ce n’est pas un problème, pendant que la père attrape les cheveux de sa tête blonde et lui fait une queue de cheval à l’arrache sans brosse. Le message est manifeste : ce papa dépose sa fille pour une heure de garderie bon chic bon genre, qu’elle s’amuse, hein, faudrait pas que l’activité exige un effort supplémentaire. De tout le cours, la gamine n’a pas arrêté de passer ses mains autour de son visage pour repousser les cheveux qui lui tombaient dans les yeux.

________________

Cette tendance que j’ai à parler au conservatoire de ce qui ne va pas à l’école et à l’école de ce qui ne va pas au conservatoire. Pourquoi je fais ça ? Le besoin de débriefer des angles morts propres à chaque structure a des relents de bitchage hypocrite. Pourtant, je pense chaque chose que je dis, en positif comme en négatif.

![]()

Jeudi 17 octobre

Je prends plaisir à rédiger un article de blog sur le livre de Clémentine Mélois. Cela n’empêche pas l’anxiété de remonter.

Malgré ma préférence pour la VO, Tuca & Bertie passe mieux en français. J’ignore si c’est une pure question de vitesse, si l’animation empêche une inconsciente lecture sur les lèvres ou si les sous-titres se détachent moins bien sur le dessin que sur une image filmée, ralentissant la lecture, mais même avec les sous-titres, je peinais à suivre le rythme.

La dermatillomanie ou le plaisir à s’exploser des boutons selon Tuca (je plussoie) :

Mes adultes débutants font des progrès, il faut les voir en retiré, ça me rend toute chose guillerette. Une dame dont je n’avais même pas retenu le prénom me tend un tote bag avec cinq élastiques du type qu’on utilise pour travailler la souplesse : c’est pour vous, je les ai récupérés au travail. C’est pour moi, pour nous, forcément j’ai de suite envie de jouer avec.

Et on tire sur la barre, fesses en arrière, dos plat… Je n’avais pas prévu la force d’une de mes jeunes adultes, qui fait de la muscu : la fixation se décroche, cheville arrachée du mur, poussière de plâtre tout autour. Oups.

![]()

Vendredi 18 octobre

Réveillée 7h30, je me suis rendormie jusqu’à 11h ! Poisseuse de ne pas avoir pris une seconde douche la veille au soir, je me réveille crade mais régénérée.

![]()

Samedi 19 octobre

Est arrivée en cours il y a quelques semaines une enfant ahurissante, dont je me demande à chaque fois ce qu’elle fait là. Pourquoi n’est-elle pas à l’école de danse de l’Opéra ? Musculature finement dessinée, cou-de-pied, ligne d’arabesque à se damner, placement et coordinations en place, compréhension immédiate du mouvement, musicalité, intelligence vive, curiosité, gentillesse, plaisir manifeste — tout, elle a tout. Je dois vraiment me creuser la tête pour trouver quoi lui dire et ne pas l’ignorer ni la placer dans un inconfortable rôle de chouchoute en la félicitant systématiquement. Les pointes aident, où elle rencontre le problème inverse de tout le monde : ne pas passer par-dessus le plateau.

Il m’est difficile de ne pas conserver un ton énervé quand j’ai dû forcer ma voix pour récupérer l’attention du groupe. Je dois faire un effort conscient et moduler mon expression pour repasser dans l’appréciation des efforts engagés dans le mouvement, indépendamment du comportement qui a nécessité un rappel à l’ordre juste avant. Je sais pourtant qu’élever la voix n’est jamais bon, ni pour le groupe ni pour mes cordes vocales. Pour préserver ces dernières, je tente de mettre la musique puis de l’arrêter dès qu’elle a déclenché chez les élèves le réflexe de se mettre en position, histoire de pouvoir donner quelques indications dans le calme revenu, mais c’est presque pire tellement c’est passif agressif. C’est fou comme il est facile d’en vouloir aux élèves de ce qu’on devient à leur contact lorsqu’on est fatigué et démuni.

À côté de ça, il y a des moments de grande beauté, comme de les voir plongés dans leur interprétation tête en l’air pour l’entrée du danseur en brun.

Après le cours, je reste pour une petite session d’improvisation en solo. Je n’avais pas réalisé jusque là qu’il n’y avait personne après moi, que je pouvais profiter du studio.

![]()

Dimanche 20 octobre

Encore un dimanche où la douche marque la césure entre deux pyjamas. Du rangement.

![]()

Lundi 21 octobre

Nouvelle compréhension unlocked au cours de stretching postural : je dois avoir l’impression de ne pas tendre complètement mes genoux pour assurer la continuité entre plié et relevé. C’est la différence entre tendre et allonger que nous avions vue en formation (reculer le genou à l’horizontale versus laisser le genou suivre le mouvement vertical du bassin qui s’éloigne des chevilles), que j’avais intellectuellement comprise et observée sur des jambes en X, mais que je n’avais pas du tout sentie dans mon propre corps. Je ne pensais pas verrouiller les genoux, alors que si, c’est une tendance que j’ai, qui va de paire avec le réflexe de me caler à l’arrière de la jambe / cheville. Je découvre qu’on peut se caler à l’avant, que c’est même souhaitable.

Ce lundi, nous sommes seulement trois au cours, trois danseuses. On commente, on s’interroge, on cherche les sensations, on onomatopéise les difficultés et on papote aussi entre deux, j’adore. Contrairement aux cours en soirée, où l’on trouve des profils divers, avec gens qui font du tennis, d’autres sports ou qui juste s’entretiennent, on peut s’atteler à des mouvements strictement liés à la danse. Par exemple, le travail de torsion pour l’arabesque en twistant ; ça a encore du mal à venir.

________________

L’après-midi, je donne mon premier cours particulier chez moi, la cheminée en guise de barre. Je propose à la maman, que j’ai déjà rencontré, de rester assister au cours ; elle ne veut pas déranger, mais si ça ne dérange pas, elle veut bien, c’est vrai qu’elle a déjà passé trois heures dans sa voiture à bouquiner ce matin, en attendant que sa fille sorte de répétition. Pour l’avoir eu en stage cet été, je sais que la jeune fille est avide de comprendre et de progresser. Alors, j’y vais, je la bombarde de corrections pour tourner les cuisses en dehors, pas seulement les hanches et les chevilles, relayer l’en dehors musculairement tout le long de la jambe, appuyer dans les orteils vraiment, pas juste sous le coussinet, trouver la torsion dans l’arabesque…

Le changement est spectaculaire pour l’arabesque ; bien placée, la jeune fille se découvre de nouvelles capacités — et surtout, elle ne ressent plus le pincement aux lombaires qui l’amène régulièrement chez l’ostéo. « Même moi qui n’y connait rien, je vois la différence » souffle la maman, dont j’ai eu l’occasion de constater qu’elle est une vraie ballet mum et s’y connait beaucoup plus qu’elle ne pense à force d’observer. Comme mon miroir n’est pas assez grand, je lui propose de prendre sa fille en photo, pour qu’elle puisse voir sa nouvelle ligne d’arabesque, lier image et sensation. À elle non plus, on n’avait jamais expliqué — même incrédulité que pour moi il y a quelques mois.

La barre n’est qu’un prétexte. Pour chaque exercice, quasiment, on se retrouve à tester d’autres mouvements ; il faut nous voir, toutes les deux, nous asseoir, nous relever, assises, allongées, chaussons retirés, remis, élastiques saisis puis écartés, yeux coincés en l’air à l’affût d’une sensation comme si c’était un mot oublié… Tout ce que j’ai compris, récemment ou moins récemment (mais surtout récemment), j’ai envie de lui transmettre. Dans l’enthousiasme, je lui ressers toutes mes découvertes… et me rends compte après coup que c’est une très mauvaise stratégie si je devais la voir toutes les semaines. Il serait beaucoup plus intelligent de choisir une ou deux corrections fondamentales et de les décliner tout au long de la barre : cela permettrait une meilleure incorporation pour l’élève, et me laisserait des cartes à jouer pour d’autres cours. Pas de regret à avoir ici, car la jeune fille a un emploi du temps tellement blindé qu’on ne pourra se voir qu’à l’occasion des vacances scolaires, mais c’est une bonne leçon pour moi, quelque chose à garder à l’esprit pour le futur. À elle, je conseille à chaque cours de choisir une, maximum deux corrections et de se concentrer dessus tout au long de la classe : un cours seulement pour la rotation des cuisses, un seulement pour le repoussé des orteils, un pour s’assurer de la symétrie des bras, etc.

Le temps passe vite, je déborde. On discute aussi, sa maman, elle et moi, et on se quitte presque deux heures plus tard pour un cours qui devait n’en durer qu’une.

________________

Je recopie tout Hollie McNish avant de le rendre à la médiathèque. Encore une note de blog qui va rester en brouillon (une éternité, dans le meilleur des cas).

Demain, je pars à Paris alors que l’appart enfin rangé et dégagé, avenant, que j’ai envie d’y vivre un peu là maintenant. C’est toujours comme ça.

![]()

Mardi 22 octobre

La propriétaire va passer en mon absence pour permettre à un artisan d’établir un devis. L’impression que tout doit être nickel ajoute à la tension qui précède n’importe quel départ quand on a des TOC. Comme souvent ces derniers temps, priorités et perspectives se trouvent écrasées, tout mis sur le même plan, tout doit être fait, poubelles sorties, miettes ramassées, chauffe-eau arrêté, linge rangé, valise terminée, vaisselle rangée, rebord de l’évier essuyé, hôte dépoussiérée, aspirateur passé, livres rendus à la médiathèque. Sur le trajet, je remarque qu’il fait beau, comme si l’information ne m’était pas parvenue par la porte-fenêtre. C’est un temps à se balader au parc Barbieux, mais je n’aurai pas le temps d’y aller, pas le temps d’en profiter en tous cas, si j’y mets les pieds, ce sera chronométrée par ma to-do list mentale. C’est toujours quand l’appart est quasi nickel, espacé, aérée, lumineux que je dois le laisser et n’en pas profiter, pour retrouver celui cluttered du boyfriend.

Dans le métro lillois, une femme enceinte reste debout à côté de moi — il y a du monde et pour deux stations élude-t-elle quand son amie insiste… Son compagnon, drôle d’oiseau dont les rides répercutent le sourire en infinies fossettes et douceur, se tient plus loin près de la porte et essaie de faire deviner ce qu’il a acheté, composé en partie de chocolat. L’amie, entre eux deux, tente une suggestion, mais non, ce n’est pas un gâteau au chocolat, il le répète à cause du bruit, ce n’est pas un gâteau, mais oui, il y a du chocolat, l’énigme ricoche jusqu’à moi. La femme enceinte est perplexe : des Michokos ? je lui suggère. Et m’excuse, le chocolat m’a trigger. Elle répercute ma réponse, mais non, ce ne sont pas non plus des Michokos. Ils descendent là, moi aussi, bonne journée, au revoir. Sur le quai, l’homme en aparté me donne la réponse : de la mousse au chocolat, comme ça vous savez. Comme ça je sais — combien ces gens sont adorables.

Dans train, les bruits m’assaillent : conversations (ça parle à côté en termes mêlant travail et vie privée), tchik tchik tchik de qui pianote déjà vigoureusement, sacs et manteaux qui se zippent dézipent, les haut-parleurs déversant une annonce par-dessus. Quand je raconte ça au boyfriend, il me suggère de prendre un casque, mais si je ne m’expose pas un minimum, je ne vais plus rien supporter. Alors je prête attention, écoute pour spatialiser chaque son et le remettre à sa place, à distance. Je crois que ça fonctionne, je m’endors.

Dans le métro parisien, les gens sont bien habillés (mieux habillés) mais aussi arrogants. Pas là qu’aurait lieu ma petite interaction lilloise. À Lille souvent, quand on croise un regard dans le métro, quand on se surprend hagard, fatigué ou ennuyé, on s’adoucit d’un sourire échangé ; à Paris, ce serait de la provocation, qu’est-ce qu’elle me veut, back off, le code veut qu’on s’évite et se dédaigne. Je ne vaux pas mieux que les autres, muette à l’arrivée de la culpabilité, répondant dans une barbe que je n’ai pas au bonjour du vagabond qui insiste, il est un humain qu’il sache, nous pourrions répondre, chercher de la monnaie, pendant que s’installent malaise et puanteur.

Retrouvailles tranquilles avec le boyfriend. Les peaux se reconnaissent, s’échauffent, se ramollissent, durcissent et se ramollissent encore, bonnes pâtes à pain à pétrir et caresser. Sa bouche rattrape la mienne pour la mettre en sourdine quand. Les draps déjà bons à changer.

![]()

Mercredi 23 octobre

Il fait incroyablement doux pour la saison. Je lis dehors, par terre dans la cour, en suivant le trajet du soleil. Adossée au muret, aux mauvaises herbes, en tailleur un peu plus loin. L’ombre de l’immeuble d’à côté grimpe doucement le flan de la maison (divisée en appartements, mais elle a un toit de maison, elle, quand l’immeuble d’à côté est partout à angles droit) et fait paraître lumineuse et claire la façade qui pourrait pourtant bénéficier d’un ravalement. La maison est radieuse sous le ciel intense, je lis par terre sur le bitume. Ça a un goût d’enfance. À quatre heures, je vais chercher un goûter au coin de la rue : un petit pain avec des pépites de chocolat qui, le pain au chocolat étant déjà pris, a été baptisé douceur au chocolat et c’est vraiment ça, une douceur chocolatée qui se grignote à même le papier d’emballage. La ville elle aussi a grignoté, le soleil ; je profite de son dernier pan collée au portail de la résidence d’à côté. Ça amuse les gens devant qui je m’efface pour les laisser passer. Il y a du jeu dans leurs mots : amusez-vous bien, me dit-on comme à une enfant. Une bonne lecture, c’est quelque chose que l’on souhaite à quelqu’un d’assis sur un banc.

(Le lendemain, je m’y prends un peu mieux, un peu plus tôt et je peux sortir lire sur le perron.)

![]()

Jeudi 24 octobre

J’ai du mal avec les podcasts, mais grâce à l’épluchage des légumes pour le curry japonais et à la panne de courant, j’ai enfin écouté l’épisode de Tous danseurs avec Laura Cappelle. Cela me confirme ce qu’augurait la lecture de l’introduction de son essai sur la création en danse classique : que du bon.

Heureusement l’épicerie du coin est encore ouverte quand survient la coupure de courant. Nous pouvons ainsi éteindre les lampes de poche et entamer un dîner romantique aux chauffe-plats après avoir transféré le contenu du congélateur chez le voisin et sorti sur le rebord de la fenêtre le morceau de sopalin qui a pris feu. Le boyfriend est agacé d’être privé de riz pour accompagner le curry (lequel arrivait heureusement en fin de cuisson) et surtout soucieux des travaux que la panne implique à très court terme. Cette soirée épique me rappelle les coupures de courant de mon enfance (plus fréquentes que de nos jours, quand j’y repense) et l’aspect ludique prend le relai de la contrariété. Le chat quant à lui regarde sa fontaine à eau arrêtée et refuse de boire l’eau déjà croupie c’est certain.

![]()

Vendredi 25 octobre

Un ami du boyfriend passe nous prendre en voiture pour un week-end d’anniversaire surprise à Nantes. Sur la route, il évoque sa relation d’emprise avec une perverse narcissique, et le long apprentissage pour s’en défaire sachant qu’il lui reste en partie lié puisque c’est la mère de ses enfants (eh, vivement la majorité). En quatre heures de trajet, on cause de beaucoup d’autres choses, notamment de travail et de reconversion : la passagère à l’avant est en plein dans le flou. Notre conducteur partage une approche qui a complètement changé sa manière d’aborder la chose. Plutôt que de choisir un métier en s’orientant vers un domaine (le social, l’agri- ou culture tout court, le sport, l’informatique…), on peut se demander ce qu’on aimerait qui le constitue au jour le jour, au niveau du corps : préfère-t-on être debout ou assis ? dehors ou à l’intérieur ? interagir avec beaucoup ou peu de personnes ? qu’on revoit ensuite ou pas ? pour un accompagnement dans la durée ou ponctuel ? Il faut aussi penser à la périodicité — et ce dernier point me semble crucial — à quel rythme souhaite-t-on ou tolère-t-on que le boulot se répète : au bout d’une heure, d’une journée, d’un trimestre, d’une année ? Sachant qu’il y a évidemment plusieurs niveaux de périodicités : par exemple, mes cours de danse se répètent d’une heure sur l’autre (au sens où on reprend l’échauffement à chaque fois), mon planning de semaine en semaine (du lundi au samedi, j’ai vu tous mes élèves) et la courbe de progression sur l’année (avec ce suspens : jusqu’où vais-je mener mes adultes débutants ?).

À 22h30, le sécurité du camping passe pour nous prévenir gentiment qu’il nous faudra la mettre en sourdine à 23h max. Sans être particulièrement bruyants, nous sommes nombreux, tous rassemblés sur la terrasse d’un des bungalows. De toute la soirée, je n’ai pas arrêté de manger toutes les quiches vegétariennes et végétaliennes et les cookies avec ou sans gluten qui débordent de partout devant nous — pour tromper le froid, on va dire.

![]()

Samedi 26 octobre

La nuit a été hachée, mais je le savais, que je dormirais mal, j’en avais pris mon parti. Je suis presque agréablement surprise : résignée, les ronflements ne m’irritent pas, et les réveils ne s’éternisent pas en insomnie comme je l’avais redouté.

Ce que je n’avais pas prévu, en revanche, c’est le froid qui, sans être mordant, s’accumule tout au long de la journée. La partie de mini-golf à laquelle j’assiste les mains dans les poches est supportable grâce aux machines de sport de plein air juste à côté ; un peu d’elliptique aide à se réchauffer. La visite de la ville en revanche est difficile : je pensais que marcher suffirait à me réchauffer, mais le groupe s’est calé sur la vitesse de marche de la petiote, même quand elle est en poussette. Ma mini-doudoune aurait été parfaite sous ma veste en polaire ; elle est malheureusement restée à Roubaix. Au bord de la Loire, je lui dédie de tendres regrets. Au point où j’en suis, je ne vais pas me priver de la bonne glace qu’on me fait miroiter, et je poire-cacaote-grelotte à la Fraiseraie après un safari en slow motion pour admirer la machine éléphant qui se promène dans la ville. Elle est immense et avance au rythme d’un camion de nettoyage en faisant à peu près le même bruit — je n’avais jamais remarqué ça sur les vidéos de l’île des machines aperçues ici ou là. Il y a quelque chose de magique à regarder se mouvoir cette créature qui ne l’est pas du tout, toute de métal, bras mécanisés, tuyaux, rouages et moteurs et lourdeur quand on l’imaginerait si facilement légère, lisse et numérique. Comme si le monde de James Thierrée s’était échappé du théâtre.

Notre groupe avance toujours à vitesse pachydermique. C’est un paquebot qui vire lentement, sur le pont duquel je piétine et ronge mon froid. Quand on s’échoue dans un bar en attendant l’heure de la réservation à la crêperie, c’est trop pour moi, le bruit, les conversations croisées, la musique, la grande tablée, je shutdown et me réfugie dans la somnolence pour limiter les stimuli agressifs. Souris en mode économie d’énergie.

Les grandes tablées sont frustrantes et épuisantes. On est toujours en train de démêler les écheveaux sonores pour distinguer une conversation, parfois deux, et c’est généralement celle que l’on veut vraiment suivre qui se perd derrière celle, plus proche, qui nous inclut davantage ; une réponse est attendue de nous, et ça y est, on a perdu le fil de l’autre discussion, on ne saura pas ce à quoi on prêtait l’oreille. À la crêperie, le problème de perdre une discussion en répondant à l’autre ne se pose plus, je suis focus sur la carte puis mon assiette. Suite à un quiproquo (je pensais l’avoir crue en salade), je découvre la salicorne cuite, qui se marie très bien avec le bleu et les noix de ma galette. Je me régale et me réjouis : ce n’est pas tous les jours que l’on découvre de nouvelles saveurs.

La serveuse un peu autoritaire au début du service se détend à la fin du repas, rassurée par le groupe qui n’a pas posé de lapin, n’est pas trop bruyant, n’a pas monopolisé les tables pour rien en se partageant trois galettes et se révèle même composé de gros mangeurs qui enchaînent deux galettes avant de passer au far breton. Elle nous raconte qu’elle n’est plus serveuse pour bien longtemps : elle se reconvertit dans le soin animalier. Deux parents essayent déjà de lui refourguer leur progéniture en stagiaire quand-il-sera-plus-grand et, ces liens affermis par le chouchen, elle nous parle de sa femme, qui porte le même prénom qu’elle mais aussi le même nom, deux femmes de même prénom et de même nom, quelles étaient les probabilités, ça rend fou le facteur.

(Comme une lettre à la poste : laisser croire que nous nous sommes endormis durant le temps calme de début d’après-midi, chacun dans son bungalow, alors que nous rigolons comme des ados d’avoir été arrêtés en plein élan par un ami venu toquer à la porte après avoir laissé filer l’heure de rendez-vous.)

![]()

Dimanche 27 octobre

Le chouchen et le bleu font fort. À quatre heures de matin, je fuis la chambre à gaz et passe le reste de la nuit sur le canapé en skaï un peu petit, recroquevillée pour tenir sous la veste en polaire. La journée est de trop. Je rentre en moi pour rester le plus passive possible et moins subir le rythme du groupe, trop lent dans sa marche, trop rapide au café où je commençais tout juste à me réchauffer malgré la porte grande ouverte. À peine s’est-on fait offrir la tournée de chocolats chauds que l’on repart, se promener dans le jardin japonais de l’île de Versailles (ça ne s’invente pas). Le lieu est joli, si ce n’était pas sous un parapluie, j’apprécierais beaucoup d’y flâner. En l’état (de fatigue), j’ai juste envie de revenir au chaud. On poireaute un gros quart d’heure à l’arrêt de tram après qu’il nous a filé sous le nez, et rebolote à la terrasse du restaurant qui n’est pas prêt à nous recevoir, quinze, vingt, trente minutes, le timing devient trop juste, je ne commande rien, les autres avalent leurs frites froides et on file. Notre conducteur a un train à attraper à Paris en début de soirée.

Je me détends quand on se retrouve au chaud et en nombre réduit dans la voiture. C’est un peu bizarre, mais ces trajets sont presque ce que j’ai préféré du week-end, quand le temps contraint dans un petit espace amène la conversation à se nouer autour d’expériences plus personnelles, légères et graves, sincères ou amusées. Il est entre autres question des choix de parentalité quand on a divorcé d’une perverse narcissique (comment accueillir la parole des enfants sans dénigrer l’autre, ni dans son rôle de parent ni d’amoureuse passée), de l’attention impliquée par un look négligé (faussement négligé s’il devient systématique d’avoir des chaussettes dépareillées, un lacet défait ou, chez les danseurs contemporains, une unique jambe de pantalon relevée) et de se défaire du passé ou de sa garde-robe. J’adore que K. expédie ses colis Vinted avec mot pour dire tous les concerts à laquelle cette minijupe ou ce bracelet clouté a assisté. Quelque part sur l’autoroute, il y a aussi cette phrase qui me cueille, qu’il faut tout une vie pour passer du contrôle à la maîtrise. Le conducteur a passé du temps chez le psy, ça se sent, ça le rend encore plus humain et passionnant.

La fatigue tombe quand on est enfin chez soi. Elle tombe, à la fois moindre et plus intense.

![]()

Jeudi 31 octobre

Plein de seaux citrouille identiques se baladent dans Montrouge. Mum m’en offre une au chocolat. C’est le jour de ma conversation annuelle avec mon demi-frère. Joyeux anniversaire. Merci. On n’enchaîne pas ; cela n’empêche pas d’être sincère.

Bientôt à la retraite, Mum a vidé son enveloppe du C.E. pour nous offrir deux places à l’Opéra : nous allons voir le programme Forsythe-Ingermann à Garnier. J’ai sorti les chaussures vernies qui ne voient plus le pavé à Lille et un petit pull vaguement dos nu pailleté pour ne pas me sentir trop pouilleuse. La minijupe grise et noire qui était plus ou moins ma tenue de base parisienne me donne aujourd’hui l’impression d’être habillée ; ce n’est pas un pantalon de danse, rendez-vous compte ! Je ne comprends pas trop la DA, me confie le boyfriend en me voyant enfiler par-dessus le seul gilet que j’ai sous la main, orange presque fluo. La direction artistique n’aime pas avoir froid.

Nous profitons de la proximité de la rue Sainte-Anne pour manger un bol de ramens avant le spectacle. Les soba d’Aki sont encore meilleures et plus copieuses que dans mon souvenir, l’œuf cru remplacé par du tofu frit. Je me délecte du bouillon bien chaud et des petits morceaux de friture qui baignent dedans, avec profusion d’algues savoureuses.

Et c’est l’heure, nous y sommes. La sonnerie ne sonne pas, remplacée par des cloches, moins stressantes, mais un peu austères. C’est mon ancienne vie qu’elles enterrent — ou ressuscitent, je ne sais pas bien. L’impression est persistante d’être de retour dans ma vie d’avant. Les contrôles à l’entrée, la boutique, le grand escalier, l’extrême entre-soi social, le velours des tentures et des fauteuils… tout est familier et pourtant je ne me sens plus appartenir à ce monde. Cela me semble même un peu fou qu’il ait pu être le mien à une époque. Je suis très contente d’être là, mais j’y suis comme on se retrouve dans une maison d’enfance, en visite. Sans même en éprouver grande nostalgie. Le passé a bien vécu.

Ce qui n’y appartient pas, au passé, c’est ce qui se déroule sur scène : ça, peut-être, ça m’avait manqué ? Pas vraiment non plus pourtant, pour être honnête. Sans rien enlever au plaisir réel que j’ai à être de retour, me revient confusément le souvenir d’une lassitude qui poignait, la vie par procuration, les doses de scène à augmenter pour que le shoot fonctionne. Il me fallait bien quelques années de sevrage pour retrouver l’intensité de l’exceptionnel. Pas de manque, mais du plaisir, c’est au final une relation beaucoup plus saine. Exit le chocolat liégeois que j’entrevoyais après le spectacle à l’Entracte (la brasserie est blindé) ; le désir d’un bon Coca bien frais bien sucré monte dans le bus du retour (direct, ce luxe !) et c’est exactement ce qu’il nous fallait, ce débrief Coca-canapé.