Et si c’était par la fin que tout commençait ? Agnès Letestu est seule en scène. Seule. Un rideau de paillettes tombe devant elle sans discontinuer, s’amassant en un petit tas glissant qu’il est de plus en plus dangereux de traverser – les pointes y laissent des sillons comme des larmes sur un visage très maquillé. Des bouquets s’écrasent comme des accidentés de la route ; l’un dérape et fait voler les confettis à terre, bientôt rejoint par une gerbe de roses qui s’éparpillent comme des mikados après le bref instant de panache du lancer. Le corps de ballet et les solistes de la soirée reviennent saluer et la laissent à nouveau seule. Elle salue, une fois, deux fois, plusieurs fois et fait signe aux autres en coulisses de la rejoindre. On veut la laisser savourer son triomphe, personne ne vient. Elle insiste en sachant déjà que c’est peine perdue. Dans ce signe de modestie de l’étoile qui ne veut pas accaparer les applaudissements, il y a pourtant ce soir quelque chose du : ne me laissez pas toute seule.

Les paillettes continuent de tomber, les applaudissements de ne pas faiblir et je ne peux pas m’empêcher de penser à ce film où les habitants d’un village qui ont trouvé la source d’une eau de jouvence et qui, pour ne pas être découverts, ont convenus d’en finir le jour de leur centenaire : ce jour-là, une grande fête est organisée, au terme de laquelle l’ami le plus proche veille à sa noyade dans la fontaine de la place publique, en lui maintenant la tête sous l’eau jusqu’à ce qu’il ait cessé de respirer. Je ne sais pas pourquoi ce film m’a autant marquée – l’horreur de connaître la date de sa mort, sûrement, et la révélation de la part de tristesse que contient toute fête. Un danseur n’atteint pas le siècle sur scène. À l’opéra, c’est 42 ans. Et l’on continue à vivre ensuite – à danser, même, souvent. Il n’empêche que c’est une fête bien triste, malgré le défilé des amis, professeurs, mentor, partenaires.

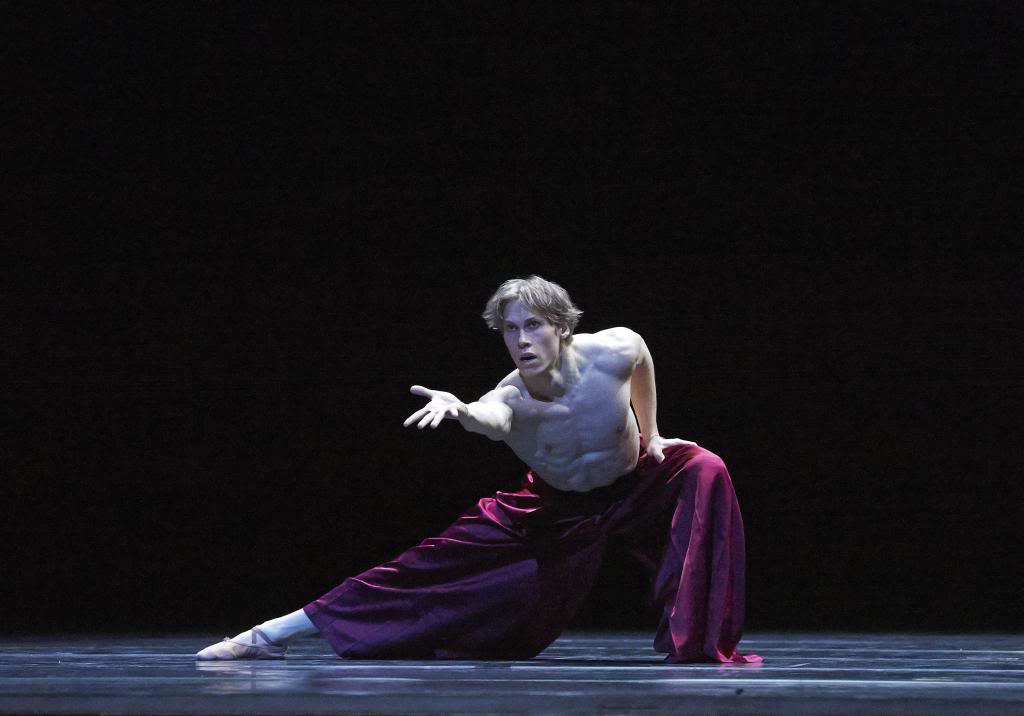

Derrière, en Manon, Eve Grinsztajn, magnifique en Manon

(Léonore Baulac a aussi été très remarquée en courtisane).

Le balletomane repère, énumère : Aurélie Dupont, Ghislaine Thesmar, celui-là-je-ne-le-connais-pas… José Martinez est là, aussi, revenu pour repartir une seconde fois, plus sec et fin que jamais avec son jean serré et ses petites lunettes carrées. Son partenaire à la ville et à la scène pendant des années… c’est beau qu’il soit là, à la prendre dans ses bras, avant que le directeur de l’Orchestre de Paris, en compagnie duquel on la voit à Pleyel quasiment à chaque représentation, ne vienne à son tour lui donner un baiser furtif – celui qu’elle a aimé et l’amoureux, tous deux présents.

Agnès Letestu et José Martinez. (Et sur le côté, un photographe qui n’a visiblement pas été briefé sur le côté du rideau auquel il devait se coller…)

On se sent un peu indiscret – bien plus que lorsqu’on observe à la dérobée à Pleyel une de ces jolies robes courtes dont elle a le secret – mais c’est aussi une manière de dire au public que c’est avec lui aussi qu’elle a partagé une partie de sa vie. Celle de ses personnages, qui ne lui ressemblent pas (et c’est tant mieux) sauf peut-être un peu ce soir-là dans l’imagination de la spectatrice que je suis, prompte à entremêler le destin de la dame aux camélias, morte avant même le début de la représentation, avec celle de l’étoile, qui fait ses adieux à l’Opéra et que je crois parfois voir quand je vois Marguerite. De fait, je ne sais si son interprétation a donné le ton à la soirée ou si les adieux lui ont donné une tournure un peu particulière, bien différente en tous cas de celle d’Aurélie Dupont que j’avais pu voir.

* * *

La Marguerite d’Agnès Letestu n’est plus tant une courtisane qui s’éprend d’un homme plus que sa profession ne le permet, qu’une femme mûre qui sait sa position sociale, sait qu’elle déclinera un jour ou l’autre et qui, dans son effort continue pour la maintenir, s’autorise un moment de répit aux côté d’un jeune homme dont les élans l’attendrissent. Lorsqu’elle se laisse entraîner à la campagne, cheveux flottants, son sourire ressemble à un soulagement – comme une malade reconnaissante d’une rémission qu’elle sait pourtant éphémère : c’est une idylle, qu’elle sait utopique.

Ou uchronique : l’instant présent parait toujours à contretemps, vécu comme un souvenir au moment même où il a lieu. L’interprétation d’Agnès Letestu m’a pour la première fois fait entendre dans la partie de campagne le même décalage qu’il y a entre l’histoire de Manon et sa représentation comme spectacle. Ce qui m’avait semblé ne devoir être attribué qu’au théâtre dans le théâtre (les applaudissements du public de danseurs qui ont lieu en musique afin de ne pas se recouper avec ceux de la salle) est en réalité un effet du processus narratif, qui déroule toute l’histoire depuis la mort de l’héroïne, d’emblée présentée au spectateur par la disparition de ses biens lors d’une vente aux enchères. Si les danses de la partie de campagne sont plus enjouées que la musique, que Marguerite, c’est parce que la temporalité est celle du souvenir – lequel n’exclue nullement la souffrance. Elle ne passe pas avec le moment présent, toujours aussi vive à la remémoration, peut-être plus encore de connaître l’issue des événements qui l’ont fait naître. Il en va ainsi de la visite du père, qu’Armand apprend à la fin de l’histoire : le déchirement a déjà eu lieu et, lorsque Marguerite le danse, la douleur est tout entière dans la résignation.

Marguerite donne vie à une histoire déjà achevée, dansée pour en clore le souvenir. Agnès danse ce rôle pour que s’achève sa carrière et ce redoublement finit de boucler le ballet sans que j’y prenne plus part. J’observe tout le troisième acte les épaules de la courtisane tuberculeuse se voûter, ces épaules que j’ai tant de fois eu envie de saisir des deux mains pour les redresser, dans d’autres rôles, où l’on ne se penchait pas sur son passé.

Je ne suis plus vraiment là à admirer Agnès, je suis au fond d’une loge tendue de velours rouge, telle que Marguerite en a peut-être utilisé, loin de l’une comme de l’autre. Je sens la tenture élimée contre laquelle je m’appuie, la chaleur de cet espace intime qui nous sépare de la salle où se trouve tout le public, la distance qu’il y a à l’autre. L’obscurité de la loge m’apparaît un peu plus, en même temps que les profils et les têtes qui s’y dessinent ; le public frappe dans ses mains depuis une éternité, j’en suis presque lassée. Il n’y a plus qu’une immense tristesse. Même pas pour l’étoile qui part, que j’ai pourtant appréciée. Une tristesse vide – comme le vide de la salle au-dessus du public, celui de la scène autour de l’étoile ou celui de la loge que l’on finit par quitter. Les mikados que j’ai fait un détour pour acheter, afin de pallier au manque de porte-cigarette de ma tenue Audrey Hepburn, ne me font même plus rire ; je les grignote mécaniquement et les morceaux que je récupère tout au fond du paquet font des tâches de chocolat sur mes longs gants noirs de soirée.

Je ne suis plus vraiment là à admirer Agnès, je suis au fond d’une loge tendue de velours rouge, telle que Marguerite en a peut-être utilisé, loin de l’une comme de l’autre. Je sens la tenture élimée contre laquelle je m’appuie, la chaleur de cet espace intime qui nous sépare de la salle où se trouve tout le public, la distance qu’il y a à l’autre. L’obscurité de la loge m’apparaît un peu plus, en même temps que les profils et les têtes qui s’y dessinent ; le public frappe dans ses mains depuis une éternité, j’en suis presque lassée. Il n’y a plus qu’une immense tristesse. Même pas pour l’étoile qui part, que j’ai pourtant appréciée. Une tristesse vide – comme le vide de la salle au-dessus du public, celui de la scène autour de l’étoile ou celui de la loge que l’on finit par quitter. Les mikados que j’ai fait un détour pour acheter, afin de pallier au manque de porte-cigarette de ma tenue Audrey Hepburn, ne me font même plus rire ; je les grignote mécaniquement et les morceaux que je récupère tout au fond du paquet font des tâches de chocolat sur mes longs gants noirs de soirée.