… se trouve Kimiko Yoshida

(toutes les images sont cliquables – à cause du nombre de photos et pour des raisons de temps de chargement et de flemme dans le redimensionnage, ce sont des miniatures)

J’avais repéré une expo de Karl Lagerfeld à la maison européenne de la photographie, mais ce n’est qu’après avoir visité toutes les expositions concomitantes que je me suis aperçue que celle précisément que j’étais venue voir ne démarrait que quelques jours plus tard. Heureusement, on se trouve parfois rassasié après ce qui était censé n’être qu’amuse-gueules.

Images au corps

Les photos d’Ernestine Ruben dépassent le simple motif une fois mises en robe par Mi Jong Lee ; cela donne par exemple Water, une robe avec un immense dos nu qui se termine en queue de poisson, de sirène, ou Upside Down Body, où le buste du corps nu imprimé sur la robe se trouve aux pieds de celle qui la porte.

Consumation. Consommation de luxe dans Citizen K

Jamais je n’ai ouvert le magazine, mais les travaux de Tania et Vincent me donneraient envie de le faire. La dichotomie ente art et publicité est consumée, elle se perd dans la créativité de montages (manuels!), où l’on ne sait plus très bien si le produit est au centre de la mise en scène (comme dans le montage de J’adore : des corps nus sont en adoration devant un homme cambré sur la bouteille de parfum, un piédestal en Dior) ou s’il n’est que prétexte (la marque Vuitton sur le sac poubelle d’un tri très select-if we may say so ; femmes qui papillonnent autour, clientes qui grouillent ou journalistes fouille-merde qui font mouche ?).

Détournement d’image ou de fonds, les affiches, avec leurs polices et leurs clichés rétro, sont en tous cas un régal d’humour.

Certainement un collier dont le prix vous passe la corde autour du cou…

Faire face…

… aux photos de ceux qui ont eu à le faire. Koos Breukel aurait un faible pour les gens qui ont vécu, ce qu’il semble moins mesurer aux nombres d’années qu’à la souffrance endurée.

Malgré des corps parfois décharnés, brûlés ou durablement fatigués, les portraits ne tombent jamais dans le glauque misérabiliste, et de simples étudiantes figurent ainsi parmi les modèles, pour des photos qui n’ont pas moins d’intensité.

On se prend en effet en pleine figure les visages infiniment humains qu’on dévisagerait en vain. Dans ces portraits plus grands que nature, la singularité de chacun semble se loger à la surface de la chair, dans ses tissus plus ou moins tendus, nervurés, ravinés… Même lorsque aucune histoire n’y sillonne, ce sont alors des fins réseaux de cheveux décoiffés qui viennent buriner le visage trop lisse.

Et de sentir ce grain de peau, c’est nous qui sommes touchés. Mais la salle doit être parcouru lentement, sous peine d’anesthésie : incapables de retenir l’individualité de chacun, on finit par ne plus voir dans tous les visages que des figures abstraites, deux yeux, un nez, une bouche, toute irrégularité devenant irritante. Heureusement, si la multitude risque de se réduire à une unité schématique, l’exposition au sous-sol fonctionne en sens inverse, et montre la multiplicité du singulier.

Là où je ne suis pas

C’est l’exposition par laquelle nous avons commencé, mais je la traite en dernier en vertu de la bonne veille règle de la cadence majeure. Si, sur le coup, les photographies de Kimiko Yoshida m’ont amusée, elles me fascinent de plus en plus – à mesure que j’oublie ? Cela ne peut pas être rien, de persister en dépit de l’oubli ; c’est même quelque chose de persister grâce à lui. Justement, l’artiste travaille sur l’effacement. Il y a de quoi s’effrayer, comme cela, « l’effacement », ça suggère un truc conceptuel vaguement pas fini, racheté par une ébauche de réflexion. Rien que de très figuratif et de coloré pourtant dans autoportraits carrés de Kimiko Yoshida.

Loin de la bien-pensance œcuménique, ses mariées se déclinent de toutes les couleurs et cultures, se sur-impressionnant sur son même visage asiatique. A voir certaines versions moins heureuses, comme la mariée Pikachu (vue en vidéo ; non choisie pour être accrochée dans des salles trop étroites par rapport à la taille des tirages), on pourrait se dire que l’artiste a trouvé un procédé qu’elle exploite mécaniquement. Pourtant, le soin apporté à la réalisation des images, dans le traitement des couleurs comme de la mise en scène, ainsi que la réflexion qui les accompagne, donnent à voir une véritable intention artistique.

The green tea bride

Le premier panneau de présentation, pour alambiqué qu’il puisse paraître (et non être, le paradoxe est très bien maîtrisé par Kimiko Yoshida), m’a mis le neurone en alerte et préparée à regarder d’une certaine façon : « Ce semblant absol

u de la « figure » qu’on appelle «autoportrait», je le multiplie pour en saturer l’espace. La saturation est une forme d’enchantement, c’est le principe de séduction que je découvre dans le vertige baroque à mon arrivée en Europe. Dans cette saturation même, le portrait se vide de sa fonction distinctive, la «figure» efface ce qu’elle figure, elle dissout son autorité, elle tend à l’abstraction. » A force de voir le même visage (humain), celui-ci disparaît effectivement ; il n’est plus reconnaissable dans son éclatement en multiples déclinaisons, s’efface derrière les figures (symboliques) que l’artiste fait surgir par le maquillage et les accessoires.

The Mao bride

On croit alors comprendre pourquoi l’artiste dit de ses photos qu’elles sont autant de « monochromes ratés ». « Cependant, ajoute-t-elle aussitôt, je n’ignore pas combien le ratage est corrélé à la réussite, comme l’identité à l’altérité. Écoutez ce vers de John Lennon (en ouverture de I Am the Walrus) : I am he as you are he as you are me («Je suis lui comme tu es lui comme tu es moi »)… » (comme « tuez-moi », aussi…). Ce qui reste donne sa signification même à ce qui a été effacé : or du profil et des lèvres, comme si celles-ci ne pouvaient plus prononcer que les mots de celui-là : quelque membre du parti.

Mao bride, encore, mais blanche, plus proche d’une infirmière.

« Ce qui donne sa valeur à l’image, c’est bien ce qui lui manque, ce qui lui donne toute sa valeur, c’est qu’elle laisse le regard insatisfait : l’image, par essence, laisse à désirer. » Voilà où prendraient leur source les fantasmes sur les uniformes… ceux-ci masquent les gens qui les portent au point qu’ils ne sont plus (des) personne(s), seulement des corps qui portent une tenue qui les camoufle et qu’on aurait envie de prendre pour les rendre à la vie protéiforme.

Je ne sais pas si le vertige qui en résulte est baroque, mais c’est un vertige que chacun peut éprouver en ne se trouvant pas ressemblant (« La ressemblance est ce déguisement suprême qui porte à son comble l’incertitude de soi ») sur d’anciennes photographies qui, si elles n’étaient datées et attestées par leur regroupement dans l’album familial (celui qui a pris la photo était un témoin), ébranleraient la certitude de l’identité. C’est peut-être pour cela que tous ces autoportraits sont donnés comme des « mariées » : pour chacune, la photographe témoin d’avoir épousé une nouvelle figure. Le motif de la mariée offre également l’avantage de comporter un voile dans sa tenue, voile qui suggère (une figure identifiable) tout autant qu’il dissimule (un visage insaisissable).

The blessed virgin bride

La couronne maintient les voiles qui dissimulent le visage de celle qui ne peut qu’être reine, fonction sans visage.

The bachelor bride stripped bare

Elle s’efface par le haut (la tête séparée du corps par une bande blanche) et le regard descend forcément jusqu’aux auréoles, comme le célibataire déshabille la mariée de ses fantasmes.

The Beijing opera bride

Le voile n’est pas toujours de tissu, mais le regard, qui est peut-être l’élément le plus permanent d’un visage, est encore dérobé. La mariée est encore ailleurs, et c’est pourquoi il faut toujours à l’artiste recommencer d’autres portraits où l’on pourra l’apercevoir, c’est-à-dire continuer à ne pas la voir.

The Afghan bride

Autant dire que la burqa fait un drôle d’effet parmi toutes les portraits ; on la dirait l’éternelle mariée, celle qui ne fait jamais rien d’autre que se marier, de perdre à chaque instant son identité. Elle disparaît peut-être encore davantage que cette Snow bride gommée.

Ce faisant, elle retourne à la pureté d’une feuille vierge, d’où elle semble surgir bien plus que disparaître. L’effacement vers le blanc conduit paradoxalement à une apparition plutôt qu’à une disparition. Rien originel plutôt que néant abolisseur, c’est sûrement l’une des raisons pour lesquelles je suis davantage attirée par les portraits sur fond blanc que les noirs ; outre que les breloques ethniques ne me disent rien, ce n’est plus un œil fascinant ou une bouche prometteuse qui émerge, mais un visage dont le regard et la bouche tentent de résister à l’effacement, comme si le noir faisait disparaître et le blanc apparaître, alors même que celui-ci peut gommer et celui-là contraster.

L’un des rares portraits noirs à m’avoir plu, parce que surprise : le visage étant décalé vers le bas par rapport aux autres photos, j’ai cherché à distinguer quelque chose dans le centre obscur de la coiffe.

Le noir peut grouiller de nuances ; prenons par exemple ce portrait d’une autre série consacrée à l’art :

Le tissu de la coiffe semble bruire dans le tableau. Dans ces infimes froissements, on distingue des plis, des creux, vallons, arrêtes et crêtes, sorte de reliefs de carte géologique qui sont autant d’attributs (détails externes à la personne) permettent de dresser la carte d’identité du portrait.

Il n’empêche que je reste davantage attirée par les autoportraits blancs. Ici, même la nonne peut être une mariée :

The divine bride praying

Un œil fascinant et une bouche prometteuse, que je vous disais… certainement une des photos qui laisse le plus à désirer et… ma préférée.

The shinto bride

Encore une bouche qui surgit, éclatante ébauche d’un visage qu’il prend envie de tenir par le menton pour le relever jusqu’à soi. Alors que les portraits noirs vous font face comme pour vous exhorter à les retenir de sombrer dans l’oubli, les portraits blancs gardent la tête baissée, dans une sorte d’humilité qui vous donne envie de les voir advenir, envie de les voir se révéler. « Ce qu’on appelle révélation est cela même : l’invisible devenu apparence. La révélation dit précisément que quand tout a disparu et que tout manque, le manque montre qu’il y a encore quelque chose. »

Bien qu’elle se prenne en photo, Komoki Yoshida ne peut être soupçonnée de vanité : elle fait œuvre de vanités et y est à peine visible, jamais là où elle se montre, ni là où on l’attend. « L’autoportrait est, comme toute image, la figure de l’unique devenant n’importe qui. […] Se représenter par l’autoportrait, […] c’est se livrer au risque de l’effacement, où règne l’anonyme.» Elle ne serait pas plus elle-même dans une photographie prise sans maquillage et en dehors du studio, pas plus qu’elle n’est la somme de tous ses autoportraits qu’elle semble pouvoir inventer à l’infini : « L’effacement, l’éloignement gisent ici au cœur de l’être que l’image a, instantanément, rendu inatteignable, impassible, inactuel. » Une image est sans cesse déçue par l’image plus actuelle qu’elle appelle – sans pour autant être décevante, car elle est une résistance à l’oubli, un « suspend de la disparition ».

A la limite, l’artiste serait davantage dans ce qu’il reste par soustraction, même si l’abstraction de deux yeux, un nez, une bouche (pas étonnant que ce soient ces éléments qui résistent à l’effacement) ne permet pas d’identifier quelqu’un : « Et c’est dans cette abstraction que je retrouve la soustraction et le vide qui sont le cœur du minimalisme japonais. Ici, c’est la saturation même qui est le véritable « autoportrait », c’est-à-dire l’espace de la transposition, de la disparition, de la mutation ».

A force de trop en voir, on ne voit plus rien, ou plus que quelques traits essentiels, presque abstraits. Je trouve cela d’autant plus fascinant que c’est une sensation que j’ai souvent dans le métro : après avoir isolé et observé quelques passagers à la personnalité marquée, mon œil redevenu inattentif est bientôt saturé de particularités physiques, de corps désertés et de chairs encombrantes ; submergé par une foule de bonshommes désincarnés, il n’est plus capable de rien voir qu’un tas de jambes, de chemises, de mains, et de faces ternes, identiques et mêlées.

Le minimalisme auquel aboutit l’artiste ne permet plus d’identifier quelqu’un, et pourtant, on ne peut pas nier qu’un visage est bien, sinon le sujet, du moins la matière première de ces photos – quelque chose demeure : peut-être bien une manière, un rien. Voilà le paradoxe assumé : minimalisme de chacune des photos, ensemble de l’œuvre baroque.

L’art et la manière se retrouvent dans une autre série d’autoportraits intitulés « peintures» et tirés sur toile. Il ne s’agit pas d’imitation, Kimiko Yoshida ne force pas l’entrée de l’univers des maîtres, pas plus qu’elles ne les exile dans le sien. Si l’effacement du sujet continue d’opérer dans cette série, il donne lieu à de nouvelles propositions, non plus à des figures abstraites, mais à d’autres personnages ou d’autres mythes bien identifiés. L’artiste s’est si bien effacée qu’elle peut demeurer bien visible, ce n’est plus elle que l’on voit mais « l’allusion rétroactive à un détail qui demeure, parfois à notre insu, dans le souvenir » : « La pensée procède alors par élision : elle détache du tableau tel détail, elle privilégie tel élément plus ou moins caractéristique, elle identifie la peinture à tel trait formel auquel l’œuvre se réduit arbitrairement dans le souvenir. »

Cela me semble particulièrement visible dans le fantôme de Rembrandt, où la mémoire a pris le pli du tissu et restitue une forme vaporeuse qui donne toute sa densité au personnage.

Ne connaissant pas du tout Tiepolo, je ne vois pas quelle vision de l’artiste cet autoportrait a pu cristalliser, mais cela ne m’empêche pas d’être amusée de voir sur quelles lèvres s’ouvre le corset.

D’après le Tricorne de Picasso. J’adore.

Une autre série a été réalisée sur le même principe, déclinée avec des objets de Paco Rabanne. Petit aperçu, avec mes photos ou tableaux préférés :

Ophélie

L’Athéna de Klimt de Yoshida, qui a vraiment disparu, détruit dans un incendie

(la variation le ressuscite donc bien davantage qu’elle ne risque de le dénaturer).

Le Printemps de Botticelli de Yoshida

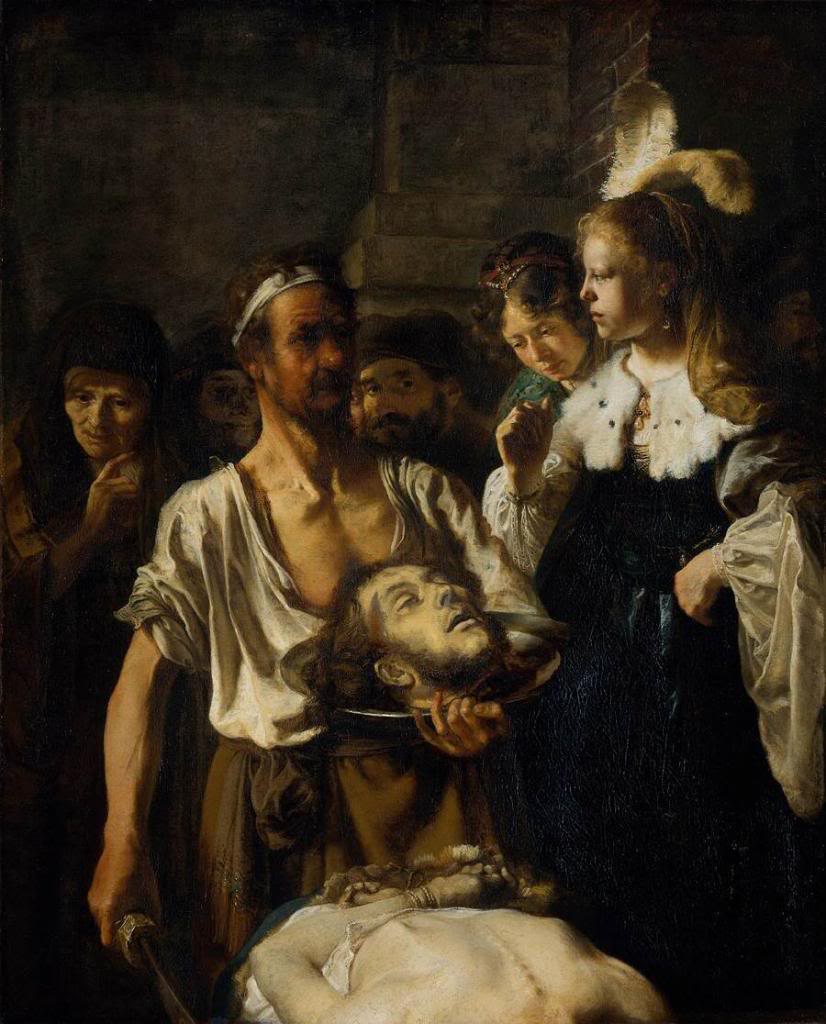

Belle variation sur la Salomé très ouvragée de Moreau.

Variation minimale que cette bouche entrouverte pour une ressemblance presque criante avec la Méduse de Caravage.

Dernière série de travaux découverte par la vidéo projetée dans l’exposition : les lettres en verre soufflé, déclinées avec plus ou moins de succès. Malgré tout ce que Jean-Michel Ribettes peut en tirer dans sa préface à l’Instance de la lettre, le systématisme alphabétique risque de taper sur le système. Aux lettres isolées, je préfère les inscriptions latines qui, en barrant le visage sur lequel elles apparaissent, interrogent ce dernier, ni cadavre ni sujet.

De part sa couleur criante et ses bouches ouvertes, Sic transit suggère la violence avec laquelle un visage vivant est nié, écrasé par le temps et ces lettres qui le symbolisent en quelque sorte.

In absentia de tous bouquets : un visage pacifié se dilue plutôt qu’il ne se noie dans un fond bleu Klein.

Memento mori : le visage survit dans les bulles du souvenir, là O, parmi un néant étoilé, tacheté comme le sont parfois les vieilles photographies où le jaune est venu s’ajouter au noir et blanc.

Pour conclure, une remarque que Jean-Michel Ribettes a formulé au sujet de cette dernière série mais qui, je trouve, s’applique très bien à l’ensemble des travaux de Kimiko Yoshida : « Ses Autoportraits ne sont pas autre chose que des images de la disparition où la figure, en disparaissant, donne à l’œuvre sa signification. » Finalement, ce serait un peu une magicienne, qui ne (se) fait disparaître que pour mieux faire apparaître (une multitude d’autres formes), si bien que la réflexion intellectuelle qui sous-tend son œuvre ne l’enfouit jamais sous ses concepts abstraits et ses paradoxes brillants. On a effacé et il ne reste rien ? C’est beaucoup gagner : elle en est fort aise, et joue maintenant.