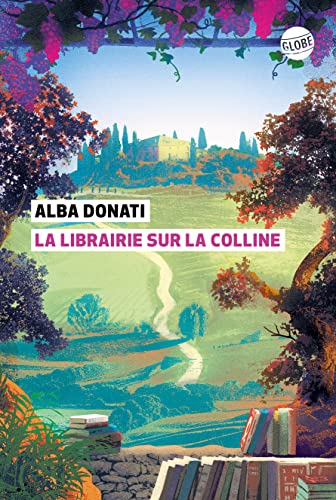

Mon lecteur de flux RSS pourrait en témoigner, la forme du journal me plaît ; j’en lis régulièrement sous forme de blog. Le ressassement des jours dégage des préoccupations, des obsessions, des personnages qui créent une forme de familiarité — toujours incomplète, malgré les redondances parmi lesquelles on traque des indices supplémentaires pour reconstituer le puzzle de ce qui n’a jamais été pensé autrement que comme fragments, cassés assez adroitement pour que l’intime s’y livre sans le privé (ou inversement). J’ai retrouvé ça à la marge dans le journal d’Alba Donati, une histoire familiale sous formes de bribes qu’on agence pour qu’elles soient le moins incohérentes possibles, un père assis au bord du lit alors que le mari de la mère a été porté disparu à la guerre, un frère auquel on soustrait un demi pour que le compte tombe juste. On n’explique pas le passé, dans un journal, on s’en souvient seulement.

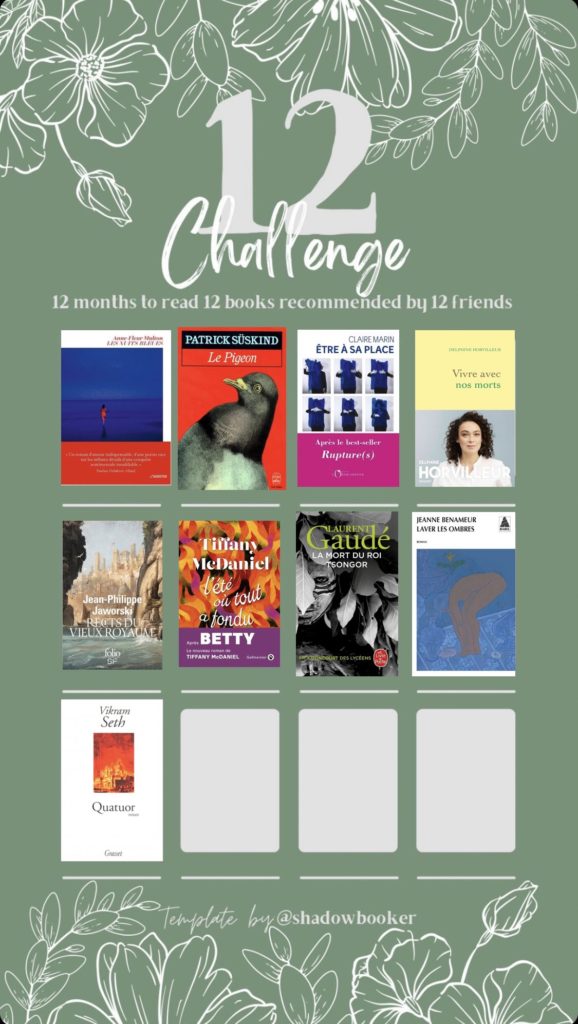

Le présent est occupé par la librairie ouverte dans un patelin italien de 180 habitants — un suicide économique, n’étaient la magie d’Instagram, du crowdfunding… et le réseau culturel de l’autrice, qui sait créer avec son journal un huis-clos paradisiaque en plein Covid. Au bonheur des lectrices idéales, les livres écrits par les femmes sont mis à l’honneur, comme tout ce qui parle de jardin (la librairie a le sien), on bouquine en terrasse, et on complète sa pile à lire par des confitures d’écrivaines, des thés littéraires ou des collants et des calendriers Emily Dickinson. Des noms se répètent au fil des jours, certains classiques et connus, d’autres qui le sont certainement pour les Italiens mais que je n’avais jamais ou rarement croisés.

Chaque entrée du journal se termine par les commandes du jour. Une simple liste sans commentaire qu’on pourrait sauter, mais qui a fait mes délices. Quand j’étais enfant, les listes de titres, suivies ou non de quelques lignes de résumé, à la fin des Castor Poche, faisaient partie intégrante de la lecture, la prolongeait comme on s’éternise à table devant une farandole de desserts ; c’était la bande-annonce de lectures à venir, à imaginer et savourer en avant-première. Il y a de ça ici, doublé d’un plaisir linguistique : les titres sont donnés dans leur langue originale quand ils n’ont pas été traduits en français. À la fin de chaque entrée, m’attendaient quelques mots d’italiens à déchiffrer, juste ce qu’il faut pour que l’effort n’entame jamais le plaisir de m’apercevoir que je comprenais.

Quelques commandes du jour, pour le plaisir : Nehmt mich bitte mit de Katharina von Arx, Il libro della gioia perpetua d’Emanuele Trevi, Tōkyō tutto l’anno de Laura Imai Messina (cette délicieuse incongruité géographique, Tokyo en italien), La scrittrice abita qui de Sandra Petrignani, Sembrava bellezza de Teresa Ciabatti (révision de l’imparfait), Niente caffè per Spinoza d’Alice Cappagli, Cosi allegre senza nessun motivo de Rossana Campo, La grammatica dei profumi de Giorgia Martone, Pourquoi l’enfant cuisait dans la polenta d’Aglaja Veteranyi (oui, pourquoi ?), La gioia di vagare senza. Piccoli esercizi di flânerie de Roberto Carvelli (des petits exercices de flânerie-en-français-dans-le-texte…), Il giardino che vorrei de Pia Pera, Il silenzio è cosa viva de Chandra Livia Candiani, Was man von hier aus sehen kann de Mariana Leky, Chi se non noi de Germana Urbani (pour le plaisir de l’allitération).

Quant au nom du village où se trouve la librairie, j’hésite à le considérer comme une plaie ou un plaisir linguistique. Lucignana. J’ai rarement lu ou mentalement prononcé cette espèce de Chopiniana italien de manière correcte au cours de ma lecture, me contentant comme souvent de photographier la graphie du mot.

On parle sans cesse de livres, mais de littérature, en est-il question dans le journal de cette libraire ? À la marge. On trouve quelques pages qui m’ont rappelée que j’avais hésité à acheter La Porte de Magda Szabó un jour à la Fnac et m’ont donné envie de l’emprunter à la médiathèque. Quelques paragraphes sur Alberto Manguel et la manière dont certains passages l’émeuvent (à l’occasion desquels l’autrice note, j’ai bien aimé : “L’émotion est une altération de l’équilibre psychique, comme une mer sereine qui se ride soudain”). Et d’enchaîner sur le rôle de consolation que peut revêtir la lecture, notamment celle de la “bonne mauvaise littérature”. Il y a aussi ce passage sur Annie Ernaux :

Annie Ernaux est mon modèle. Je conçois la littérature comme de la non-fiction ; une histoire inventée ne me passionne pas, ne m’enrichit pas. D’une certaine façon, Ernaux a partagé sa vie en plusieurs pièces, elle a placé dans l’une son enfance, dans une autre encore sa mère […] et à chaque événement correspond un livre. […] bref, il y a de quoi fouiller toute la vie. / Ce sont des actions qui requièrent de l’attention, nous obligent à formuler le délictuel et en même temps à voir surgir le merveilleux à ses côtés. Il faut en faire grand cas. Le merveilleux est moins éclatant, il importe de le chercher, de l’attendre, de le débusquer, mais quand il se produit il nous domine.

Et c’est à peu près tout en terme de critique littéraire. La fréquentation des auteurs nous ramène à la fréquentation des lecteurs et des habitants du village, dans un kaléidoscope de portraits à peine ébauchés, mais souvent bien croqués. Voici pour la fin celui d’Alessandra :

Aujourd’hui, Alessandra, la fille de Maurilio, le berger de Lucignana, m’a embrassée. Un geste que je n’aurais jamais imaginé chez cette femme qui marche et fume comme un caïd. [… à propos de sa famille :] J’ai pensé à la chaleur qu’elle leur offre certainement entre un « va te faire foutre » et un « tu m’as cassé les couilles », comme un poêle toujours allumé.