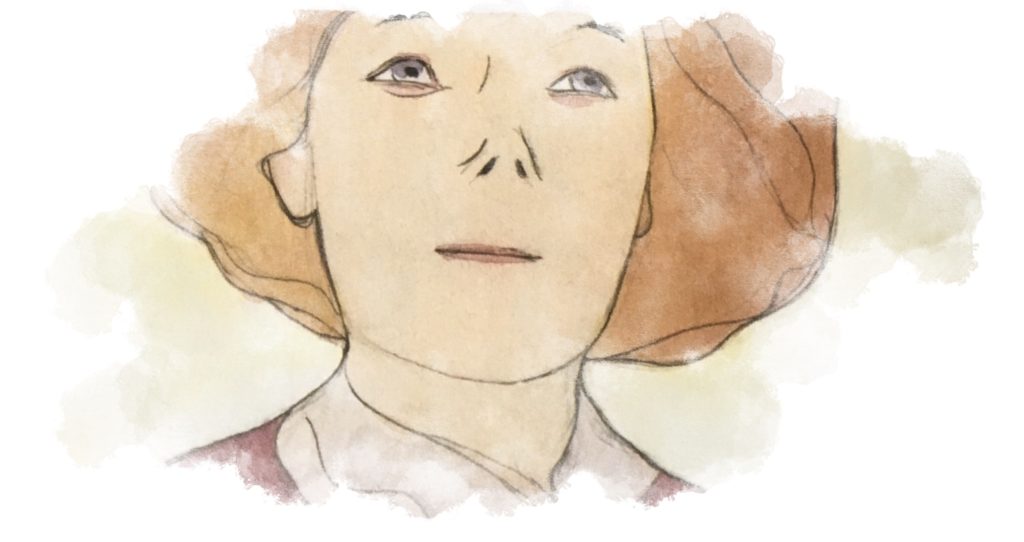

Mademoiselle Else, de Manuele Fior, d’après le roman d’Arthur Schnitzler

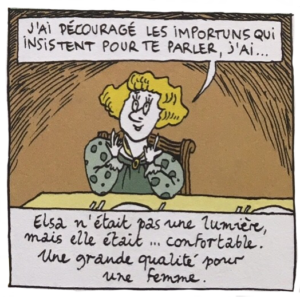

J’avais adoré la nouvelle d’Arthur Schnitzler. À l’époque où je l’ai lue, j’ai même fantasmé une adaptation en ballet. L’épaisseur psychologique paraît d’abord un peu aplanie dans les premières pages de cette adaptation dessinée, mais très vite, le trait de Manuele Fior se fait plus anguleux et convoque discrètement le lexique pictural de la Belle Époque, depuis les chevelures rousses de Klimt, délicates et massives comme des auréoles, jusqu’aux nervosités angoissées d’Egon Schiele. On a même un flash Sargent, le nez de profil, la bretelle de la robe noire hors de l’épaule. C’est tout le spectre de la femme fatale, goulue, hystérique, qu’on devine sous les traits qui se défont de la jeune fille de bonne famille – une sexualité qui se fantasme au lieu se de vivre, instrumentalisée par la famille qui la pousse dans les pattes d’un vieux dégueulasse.

Moins qu’hier (plus que demain), de Fabcaro

J’ai cru un moment que l’auteur du Petit traité de l’écologie sauvage était passé de l’écologie au couple : c’est le même procédé d’aquarelles quasi identiques répétées jusqu’à la chute, le même regard décalé, la même sidération lard ou cochon qui part en vrille, et moi en (fou) rire. (Rien que la couverture : une figurine de mariés montée sur… un plat de nouilles.)

Si vous manquiez d’une idée de cadeau de Noël pour un esprit caustique, ne cherchez plus : c’est l’absurde qui tape dans le mile.

Voix de la nuit, d’Ulli Lust & Marcel Beyer

Je ne sais pas trop pourquoi je me suis infligée cette lecture et ces images, glauques à souhait. Le récit alterne entre la vie des enfants de Goebbels et les monomanies auditives d’un acousticien chargé de sonoriser les meetings du IIIe Reich (au départ, parce que ça finit en quasi-vivisection de larynx pour essayer d’aryeniser la voix). On peine à comprendre le pourquoi de cette double narration, jusqu’à ce que les fils se nouent à la toute fin, dans un épisode qui est à la fois le summum de l’horreur et tout à fait annexe – Médée en pleine Solution finale.

(Clairement pas un cadeau de Noël.)

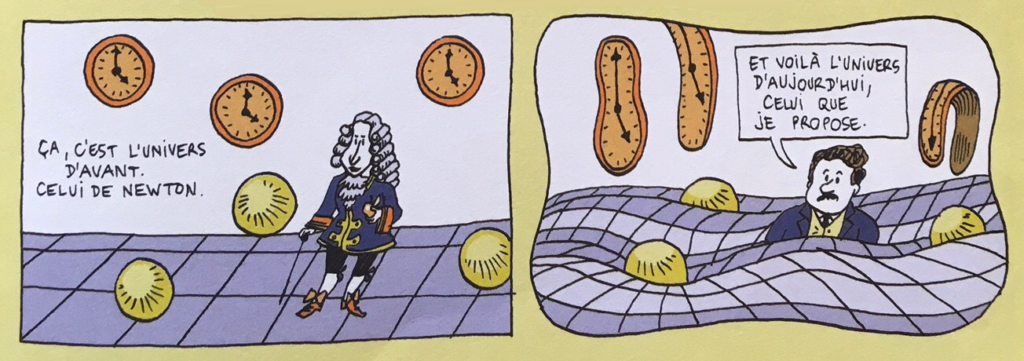

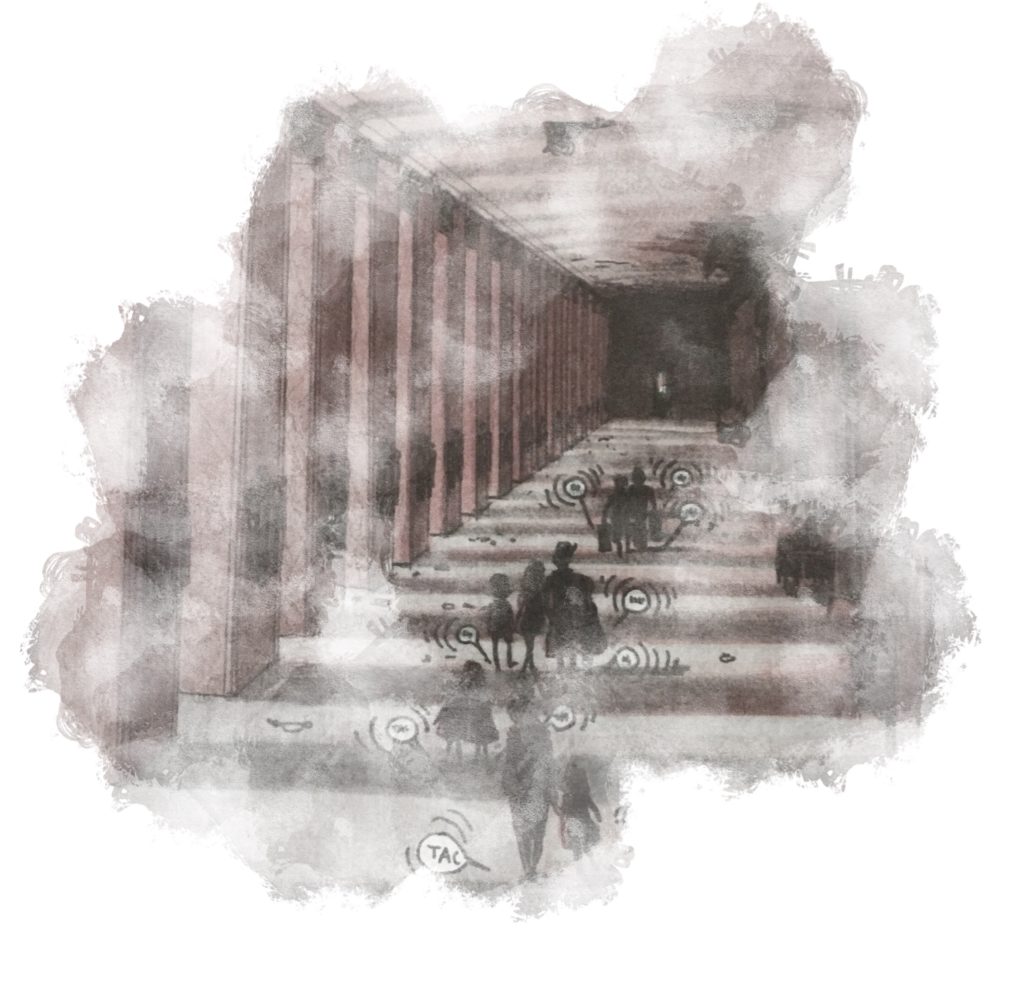

Beta… civilisations, volume 1, de Jens Harder

Jens Harder continue son projet titanesque de raconter l’histoire de l’humanité en bande-dessinée. Après Alpha, qui va de la création de l’univers à l’apparition des ancêtres des hominidés, Beta prend la suite et décélère, des australopithèques jusqu’à l’Antiquité romaine. C’est énorme et pourtant, rappelle l’auteur dans sa postface, si on respectait l’échelle temporelle, on pourrait insérer les 350 pages de Beta entre deux planches d’Alpha.

Jens Harder continue de nous donner le vertige, donc, et nous fait reprendre la mesure de découvertes trop bien connues en juxtaposant aux images de la préhistoire l’iconographie de siècles de civilisations : la venue de l’âge du bronze, la découverte des métaux, c’est une fusion de tout ce qu’on a pu produire depuis, avec au passage un clin d’œil à Metallica ; les prémices du langage oral voient se succéder les grands orateurs du XXe siècle, la tour de Babel, le Babel fish… ; l’invention de l’écriture déferle en alphabets et en frises à n’en plus finir, hiéroglyphes, idéogrammes, arabesque arabes, touches de clavier, position des mains en langue des signes, des pages et des tablettes, Kindle et pierres gravées… Jens Harder a transposé dans la bande-dessinée le procédé cinématographique qui consiste à faire défiler à toute allure des images sans continuité, pour faire comprendre qu’un personnage a une révélation, une intuition-réminiscence qui soudain va faire sens. Du coup, il faut lire vite, je crois, malgré le soin apporté aux dessins, malgré les heures condensées dans ces dessins, des milliers de traits et d’années – lire vite, regarder vite, pour voir se dessiner autre chose qu’une histoire apprise, scandées de dates qui, en ancrant, font perdre la globalité, les Incas, les Étrusques, les mammouths, les Égyptiens en même temps que les Romains, les Grecs avant, les Babyloniens en premier, la grande muraille de Chine, les hommes qui partout bâtissent, tuent, se reproduisent, inventent le culte des morts, le langage, les arts, la religion, l’agriculture… On sait probablement davantage de choses de ce tome-ci que du précédent, mais on se rend compte à la lecture qu’on n’en prenait pas la mesure, la simultanéité et la brièveté de tout cela au regard de l’évolution.

Si vous avez un cadeau à faire à un ado ou un adulte curieux, c’est sans conteste une excellente idée : c’est l’Histoire sans leçon, qui s’appréhende au lieu de s’apprendre, comme une intuition, un élan de vie et de curiosité. L’auteur a été surpris de découvrir que le premier tome avait été utilisé à des fins pédagogiques, alors qu’il le voyait comme un essai, mais c’est justement rare et précieux d’avoir une telle somme, informée mais abordable, qui n’essaye pas d’instruire (la pénibilité masquée par l’attrait du dessin), mais cherche seulement à partager son vertige.