Bye bye tristesse

De ma dernière razzia FNAC, il me restait pour les vacances Bonjour tristesse. Comme livre de plage, c’est parfait. Parfaitement superflu. Je l’ai lu la peau encore pleine de sel sur le canapé de la location, et l’ai reposé sur la table basse en me demandant Why the fuss? Il y a bien un truc qui picote la curiosité – le sens des dialogues, plaidera Melendili – mais cela devient vite téléphoné. Tout ça pour ça ? Une impression de gâchis de talent, ou même pas, le gâchis concernant les personnages, personnalités velléitaires et fléaux accomplis – tout cela balancé par-dessous la jambe à la petite semaine.

La traversée des apparences modestes

Imaginez Martin Parr faire le portrait de sa mère, et celle-ci aimer par-dessus tout faire des crêpes pour faire parler les émigrés de passage dans sa cuisine : vous avez L’Abandon des prétentions, le premier roman de Blandine Rinkel, où l’ironie et la tendresse se courent l’une après l’autre. C’est très fin (ce qui n’est pas une surprise quand on a suivi ses carnets de lecture sur son blog fermé-à-la-parution-du-roman-grrr), mais le récit se maintient à distance de son sujet : il est un peu dommage de parler de sa mère sans évoquer, sauf en de rares occasions qui laissent justement penser que c’est dommage, le lien qu’on entretient avec elle. Fusse l’étonnement de ce qui échappe pour que, dans l’angle mort de la filiation, sa mère devienne un personnage à part entière, Jeanine, soixante-cinq ans, professeur d’origine modeste à la retraite.

Cousu de fil rouge

(Comme une envie de me mettre à la broderie.)

Giboulées de soleil : j’ai été attirée par le titre, autant que par les accents renversés de son auteur. Lenka Horňáková-Civade et mon préjugé tchèque lance l’enthousiasme au galop. Ce n’est pas elle qui viendra le démentir. La manière dont elle brode son roman sur trois générations m’a happée ; j’ai retrouvé le temps au long cours, celui des lectures absorbées comme des vies qui se poursuivent les unes dans les autres, dans le désordre de liens enchevêtrés, la petite-fille élevée par sa grand-mère, avec une tante qu’elle prend pour sa sœur – une histoire « d’amour et de non-dits qu’elles voudraient protecteurs ».

« – Votre fille a un instinct de survie très développé.

Ma mère confirme.

– Oui, c’est de famille. »

Magdalena, Libuse et Eva ont en commun leur sang et leur bâtardise, nées d’instants de bonheur fugaces qui présagent de sa parcimonie dans leurs vies, laborieuses à vivre, magnifiques à lire. La malédiction familiale prend des allures de destin, dont chacune à son tour tente de s’extraire, en même temps que leur pays, la Tchécoslovaquie, naît de l’Empire austro-hongrois, découvre puis secoue le joug communiste. Au milieu des coups du destin et des maris violents, les élans de vie et d’harmonie avec la nature sont autant de giboulées de soleil, gouttes de joie imprévisibles et improbables, qui déboulent à la place des larmes en droit d’être versées.

« Citadine, instruite, raffinée et parfumée, elle monta dans le train ; campagnarde, effacée mais coriace et pratiquement muette elle en descendit. »

« Ne laisse jamais les gens avoir pitié de toi ; la pitié c’est ce qui se change en haine le plus rapidement. Après l’amour. »

L’anti-marâtre

Belle mère, sans tiret, est encore un très beau roman de Claude Pujade-Renaud, « roman d’un « arrangement » insolite entre deux individus qui ne se sont pas choisis, variation douce-amer sur l’âge mûr ». Des noms délicieusement surannés, Lucien et Eudoxie. L’amour de son prochain, en-deça des corps et des liens nommables, comme une douce persévérance.

(Dans Giboulées de soleil, la persévérance s’admire comme force de vie ; dans Belle mère, comme élégance tranquille. Dans les deux cas, une forme de dignité.)

La peintre Salomon

10 € les trois livres : j’ai pris un roman de David Foenkinos pour Mum, qui avait apprécié l’auteur. Le livre était emballé ; cela a été la surprise lorsque des lignes courtes sont apparues, comme de la poésie.

Charlotte : une peintre assassinée à 26 ans.

Charlotte a appris à lire son prénom sur une tombe.

Descendante d’une longue lignée suicidaire – l’hécatombe est telle qu’il est surprenant que tant de cette famille soient arrivés en âge de se reproduire.

Quelque chose ralentit en elle.

Sûrement une infiltration de la mélancolie dans son corps.

Une mélancolie ravageuse, dont on ne revient pas.

Le bonheur devient une île dans le passé, inaccessible.

L’aspect glauque ne me donne pas envie de lire.

À mi-chemin dans sa lecture, Mum tend son smartphone vers moi : les tableaux déterrés par Google me donnent encore moins envie de lire.

Mum est intriguée, surprise de cette écriture comme autant de respirations tronquées.

Elle n’aurait pas cru que ça se lirait si bien.

Elle n’avait pas non plus imaginé qu' »assassinée », cela voulait dire : gazée par les nazis.

Charlotte s’appelle Charlotte Salomon, incidemment.

Charlotte tout court est un récit intime.

Sur une peintre que le romancier voudrait peintre avant d’être victime.

Quand bien même ce roman n’aurait pas été sans Salomon.

Le nom de famille, laissé hors-champ, ne cesse de peser.

C’est l’héritage familial de la dépression, du suicide et de la folie.

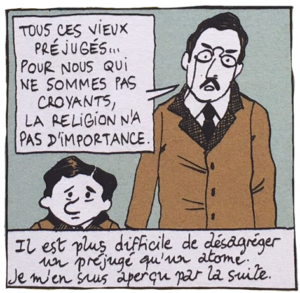

C’est la judéité qui vient la définir de l’extérieur.

L’histoire qui la rattrape et la tue.

Non sans quelques soubresauts d’espoir.

Elle réussit à faire sortir son père malade du camp où il est enfermé.

Un professeur se bat pour qu’elle soit admise aux Beaux-Arts.

Un officiel français, en pleine rafle, la fait descendre du car et lui intime de fuir.

C’est étrange, tous les trous qu’il y a au filet.

Plus étrange encore, que Charlotte malgré ça ne soit pas sauvée.

Dénonciation.

Les chambres à gaz non éludées.

Il faut mettre ses vêtements sur un crochet.

Une gardienne s’époumone.

Surtout, retenez bien le numéro de votre porte-manteau.

Les femmes mémorisent ce chiffre ultime.

Je revois la scène d’Une œuvre sans auteur.

Entre-temps, Charlotte a achevé la sienne.

Qui ne me plaît toujours pas, à mon grand regret.

De m’être sentie si proche à la lecture, j’aurais aimé.

À la baguette

De retour à Sanary, je suis repassée avec ma cousine à la librairie d’occasion, 3 livres pour 10 €. La saison touristique battait à présent son plein ; les livres étaient protégés des mains poisseuses de glaces par du plastique, impossible de lire les premières lignes. Je suis rentrée dépitée. Mum m’a fait remarquer que c’était déjà le cas la dernière fois, pour Charlotte, Giboulées de soleil, L’Abandon des prétentions. J’ai le choix si précautionneux que j’avais oublié, occultant la possibilité du choix à l’aveuglette. Alors j’y suis retournée seule, ragaillardie, la contrainte comme aventure. Devant un bac de livres à l’extérieur, une femme expliquait à son amie qu’elle avait lu ainsi des livres qu’elles n’aurait jamais lu autrement. J’ai dit pareil, du coup je recommence.

Dans cette deuxième cueillette pifomètrique, j’ai pris L’Effroi, de François Garde. Attirée par la couverture, essentiellement : une baguette de chef d’orchestre qui se lève sur fond rouge. En quatrième : « Quand, un soir de première à l’Opéra Garnier, Louis Craon, chef d’orchestre de renommée internationale, fait le salut nazi, la stupeur est si grande que personne ne bouge dans la fosse, ni dans la salle. Personne, sauf un altiste, Sébastien Armant, qui le premier se lève et tourne le dos au chef. Il ne se doute pas alors que ce geste spontané et presque involontaire, immédiatement relayé par les médias, fera basculer son existence. »

Je lis toujours les résumés en diagonale, mi-lassée du ton épreuve-de-synthèse-de-documents, mi-inquiète d’en découvrir trop sur l’intrigue. Je n’ai pas prêté attention au terme de « médias », pourtant différent de « journaux » : quelle n’a pas été ma surprise de découvrir que l’intrigue se passait non pas en 1940-quelque-chose, mais aujourd’hui ! L’emballement médiatique occupe de fait une grande part du roman, comme si Evelyn Waugh avait écrit un pendant à Scoop (sans l’humour corrosif britannique cependant). Au-delà de la mécanique du pouvoir et des médias joliment démontée, c’est toute une existence qui s’effiloche. Je me suis laissée brinquebalée comme le personnage, m’esbaudissant au passage de trouver de références à un univers que je n’avais encore jamais retrouvé dans un roman – comme la métaphore du voile de gaz des mises en scènes d’opéra pour dire que le narrateur, sonné, entend son entourage à distance.