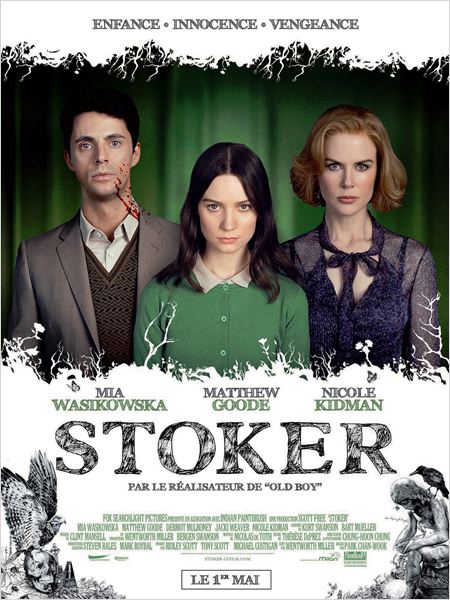

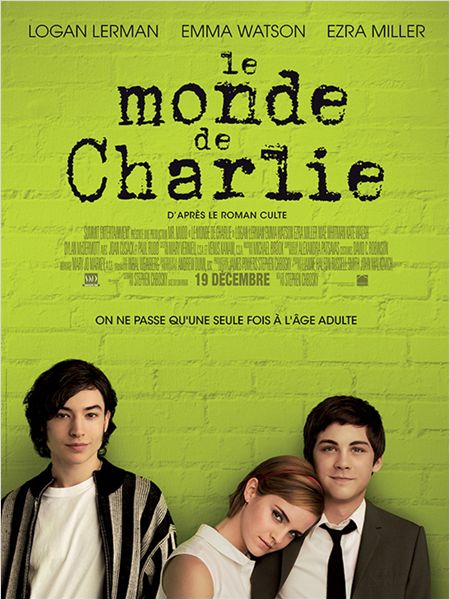

Stoker. Une giclée de sang sur le cou de l’homme : Bram Stoker. Aucun vampire mais la même étrangeté, la même précision de l’anodin qui finit par vous glacer le sang. Un mari mort et son frère disparu, l’oncle Charles, qui s’installe dans sa famille. Une veuve éclatante, séduite et sans remord. Une fille Adams, sauvage mais première de la classe. Des disparitions et de lourdes sculptures déplacées sur la terre meuble. Tout est trop évident pour qu’on y croit et pourtant trop évident pour ne pas arriver.

La réalisation nous maintient dans la fascination : on ne peut pas détacher son regard de l’image parfaite, parfaitement glamour, parfaitement glacée, parfaitement glaçante, que renvoient la mère et l’oncle. Pas des clichés, malgré les vêtements impeccables, les grands verres à vin, l’immense propriété, la tenue de tennis : des images. Que l’on ne peut pas lire, qu’on ne peut que regarder indéfiniment, sans jamais être sûr de ce qu’elles signifient. Comme la lampe de la cave qu’India, la fille, met en branle, suppléant à un interrogatoire qui n’aura jamais lieu, la caméra balance d’un gros plan à l’autre, s’enivre de détails, de sons que seule India perçoit avec une telle acuité. Aussi classique que soit la narration, on a en réalité peu de repères, ne serait-ce que sur l’époque : les vêtements aux cols victoriens, la Jaguar et les lunettes de soleil de celui qui y est adossé (cette attitude, exactement l’ex de ma mère – je comprends maintenant pourquoi il filait un peu la frousse à mes grand-parents)… jusqu’à l’emballage des glaces, il règne une atmosphère rétro qui n’est pas entièrement résorbée dans le mode de vie très bourgeois de la famille – surtout lorsque la grand-mère est équipée d’un téléphone portable. Des images encore et toujours, des images évidentes, qui se dérobent à mesure qu’on les observe.

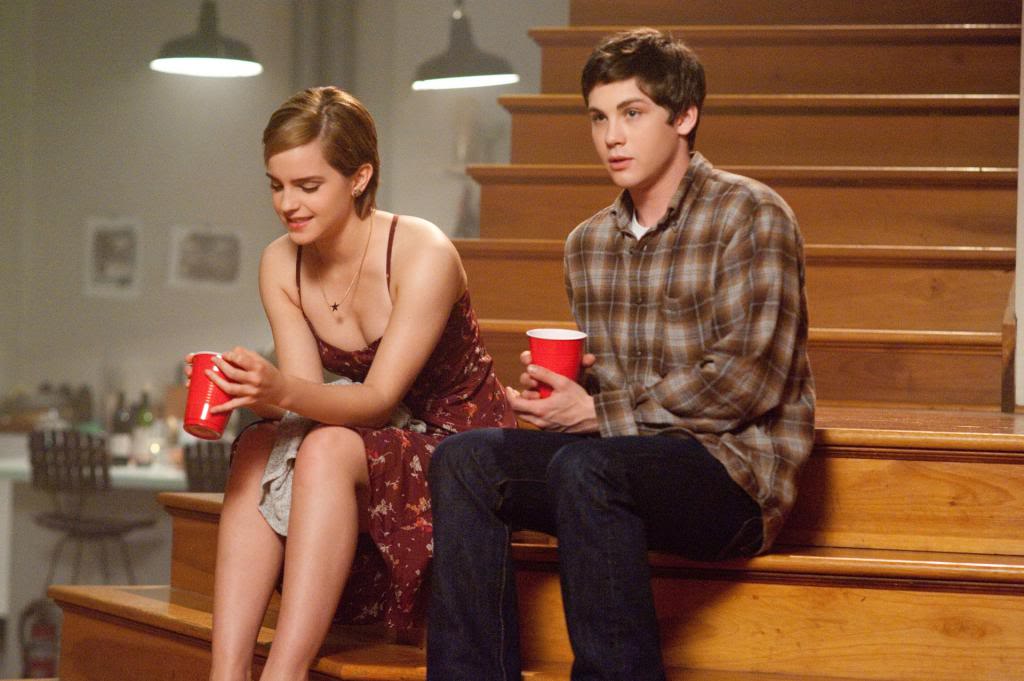

Who are you ? Question compliment à laquelle la mère n’attend pas de réponse, fascinée par tant de perfection, insoupçonnée, cachée des années durant par son mari. Question que l’on se pose aussi, moins à propos de l’oncle que de la fille. La fascination qu’il exerce sur elle est moins affaire de séduction que de prédation. La regarder lui suffit à l’immobiliser, elle, la chasseuse qui a rempli la maison d’animaux rares, étouffés de paille ; l’avoir regardée lui suffit à la faire jouir, elle qui n’aime pas être touchée. Car tout au contraire des images léchées de magazine, où la sensualité a disparu, chassée par l’impératif de la séduction, elle envahit tout, jusqu’à devenir étouffante. On scrute les visages jusqu’à l’écoeurement – écoeurement qui ne vient pas tant les deux actrices ont ce grain de peau cinématographique, qui suinte la sensualité, animale, bestiale, ce grain de peau sur lequel la caméra passe et repasse, comme la caresse agacée d’un amant, qui ne peut jamais se repaître de la peau, de l’odeur de sa partenaire. Une qualité australienne apparemment, qui avait déjà fait crever l’écran à Mia Wasikowska (des origines polonaises, de surcroît) dans Jane Eyre, et qui assure son empire à Nicole Kidman, dotée d’un instinct quasi-infaillible pour choisir ses films. Cependant, à la différence de celle-ci, solaire, celle-là semble plus réservée, ce qui achève de rendre ambiguë son personnage.

<!– Arrêtez ici votre lecture si vous comptez aller voir le film –>

India ne s’emporte pas. C’est le calme avec lequel elle agit qui est glaçant : le calme qui accompagne d’ordinaire des gestes calculés mais qui sont ici totalement instinctifs. Il n’y a pas de plan, pas de vengeance, pas d’Oedipe mal digéré. L’oncle lui passe l’escarpin au pied mais ce n’est pas à sa mère qu’elle s’en prend : le désir est plus fort que la fascination, rompue de façon sanglante, au fusil de chasse. On fait parfois quelque chose de mal, pour éviter de faire pire : c’est le père qui emmenait sa fille à la chasse pour dévier cette pulsion qu’il pressentait, qu’il redoutait, qu’il retrouvait – celle de son frère, enfermé pour avoir tué, enfant, leur cadet. Plus encore que Charles, qui adore celle qu’il a initiée, faisant tomber les garde-fous imaginés par le père pour contenir cette pulsion, India est libre : libre de jouir et de tuer, libre de tuer et d’en jouir. Cette liberté folle, sadienne, le réalisateur a pris soin de la mettre à l’abri du jugement moral en nous la montrant telle quelle au début du film, lorsqu’on ne savait pas encore que la jupe retroussée par le vent caressait la jambe d’une meurtrière et que les magnifiques fleurs rouges, fleurs du mal, n’étaient pas sauvages mais arrosées de sang. Il faut que le film s’arrête pour que la fascination laisse place à l’horreur. Et au désir. Horrifié : oui, j’ai pris du plaisir à voir cette fille en prendre elle-même dans le meurtre. Va falloir faire avec.