J’ignorais que Les Filles du docteur March avaient pour titre original Little Women. Qu’importe, en VO ou non, j’y allais pour ça :

Les actrices et les robes.

Pour Saoirse Ronan (découverte dans Lady Bird, justement, le précédent fim de Greta Gerwig) et pour Emma Watson (dont la palette de jeu semble malheureusement se réduire avec les années).

Pour les acteurs aussi, on ne va pas se mentir : Palpatine s’est retourné vers moi quand il a vu apparaître Louis Garrel à l’écran, avec son regard avoue-que-c’est-pour-ça-que-tu-voulais-venir. Mais je n’ai rien avoué du tout, pour la simple et bonne raison que je deviens manifestement cougar en vieillissant : dans le rôle du gringalet à fossettes agaçant, Thimothée Chalamet me fait depuis Call me by your name beaucoup plus fantasmer.

Ouais. Quand même, hein.

Bon, après, l’esthétique Jane Austen adaptée par la BBC, ce n’est pas tout le temps. Il faut se coltiner pas mal d’images d’Épinal façon Petite connerie dans la niaiserie (copyright Mum, qui anticipait ainsi ses déjeuners de RTT devant, vous aviez deviné, ne faites pas semblant : La Petite Maison dans la prairie).

Pour contrebalancer la niaiserie inhérente à l’histoire, sans laquelle Les Filles du docteur March ne seraient plus Les Filles du docteur March, Greta Gerwig joue à fond la carte de la jeune fille rêveuse mais intrépide, prête à tout pour faire reconnaître son talent. Grosse impression de déjà vu avec les scènes chez l’éditeur : on croirait voir Miss Potter (l’histoire de l’illustratrice Beatrix Potter et de ses best-sellers). La narration en abyme de l’histoire en train de s’écrire permet néanmoins de combler les petits cœurs mous des spectateurs en faisant semblant de respecter le personnage qui se veut complet sans avoir besoin d’en passer par l’amour : l’héroïne du roman de Jo pourrait finir par embrasser celui de Louis Garrel, mais c’est pure supposition narrative, évidemment.

Mais admettons. On peut se vouloir épanouie et complète en soi seule, et néanmoins ne pas cracher sur une compagnie affective – la subtilité est difficile à rendre à l’écran ; Greta Gerwich a le mérite de l’aborder. Non, le hic, c’est surtout que l’élan de Jo March (Saoirse Ronan) est si pur et lyrique que le girl’s power aura tôt fait d’être regardé avec une bienveillance condescendante : ah, ce petit bout de femme quand même ! Ou, pour coller à la traduction : ah, cette jeune fille tient de son père (père qu’on voit 5 minutes en tout et pour tout, mais qui définit l’identité de ses filles en son absence). Sur fond de niaiserie, la détermination peut se lire comme sous-catégorie d’une humeur caractérielle. Donc oui mais non.

On aurait bien Elizabeth (Eliza Scanlen) pour donner un peu de gravité à l’ensemble, mais la pauvre est un peu expédiée : elle donne son quota de tragique et basta.

Celle qui reste pour offrir un peu de profondeur au film – assez pour s’y projeter en tous cas -, c’est Amy March (Florence Pugh), sur laquelle on n’aurait pas parié. Alors que ses sœurs s’épanouissent dans la caricature d’elles-mêmes, la fille un peu superficielle, un peu fade, sans talent particulier (aussi douée soit-elle en peinture – elle a le courage d’admettre qu’elle n’a pas le talent pour, de peintre du dimanche, devenir artiste) révèle sur la fin tout une intériorité rentrée. En elle convergent sentiment du devoir être raisonnable, contre-temps amoureux, douleur d’être un second choix – et le quand même de qui ne se résigne pas et, tout en gardant les pieds sur terre, réclame son dû. Pas étonnant que Florence Pugh ait été nommée pour l’oscar de la meilleure actrice dans un second rôle.

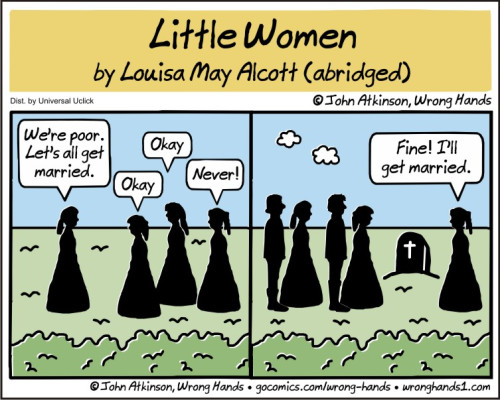

Bonus cartoon pour le plaisir :