(rien que ça)

Ce gala a lieu tous les ans au théâtre des Champs-élysées, j’y avais assisté il doit y avoir un peu plus de quatre ans (ou alors j’avais zappé le compte-rendu blog). Bien que Lucia Lacarra ne soit plus programmée, l’affiche n’a pas changé depuis – le principe non plus : on réunit des étoiles de différentes compagnies, on leur fait danser des pas de deux du répertoire et le balletomaniaque compte les fouettés doubles (ou triples, selon les années). Il est parfois de bon ton chez le balletomane non maniaque de mépriser ces galas pot-pourri où la performance risque toujours de glisser promptement du sens anglais au français et le pas de deux de virer au numéro de cirque. Certes, le rapprochement annoncé de différentes étoiles prédispose à la comparaison qui a vite fait de déboucher sur un classement. Certes, la volonté de servir des morceaux de choix peut se traduire par un saucissonnage des grands ballets du répertoire d’où on extrait un pas de deux, dansé hors contexte. Certes, la juxtaposition des pièces n’est parfois pas très heureuse, même si l’on pourrait invoquer le principe de la variation (ce serait assez de saison) et du contraste « baroque » (c’est l’adjectif génériquement correct pour parler d’un bordel organisé).

Cependant – vous attendez les raisons que vous interpréterez comme prétexte si vous faites partie des balletomanes non maniaques, mais qui en sont vraiment- c’est l’occasion de voir des danseurs que l’on ne connaît que par youtube (l’Allemagne a beau être proche, se rendre à l’Opéra là-bas vous coûtera quand même plus cher que d’aller avenue Montaigne – à plus forte raison pour les provenances plus éloignées) et de faire quelques découvertes chorégraphiques.

Tout ne se vaut évidemment pas : si en fine bouche vous n’en faites pas qu’une bouchée, vous pourrez toujours apprécier tantôt le danseur, tantôt la chorégraphe (ou l’un en dépit de l’autre) – et si cela n’était pas le cas, vous pourriez encore vous livrez à une passionnante étude anthropologique du balletomaniaque. Via les applaudissements, notamment. Ils commencent assez doucement, ce qui est un phénomène habituel, puisqu’une salle a toujours besoin de se chauffer (il fait pourtant une chaleur de gueux au théâtre des Champs-Elysés, si vous avez une robe de soirée décolletée de partout, n’hésitez pas, cela vous épargnera d’utiliser la Terrasse en guise d’éventail – et d’acheter le programme si vous avez refusé le journal distribué gratuitement), et entretenu de ce qu’il est pris en compte, puisque le programme est plus ou moins composé de sorte à obtenir un crescendo.

Plus curieux sont la proportion qu’ils prennent pendant la coda des pas de deux classiques, où cela a été jusqu’à provoquer la suspension de la musique quelques secondes le temps que ça se tasse (et que le suivant puisse avoir une chance de danser en musique et non pas au rythme qui salue les prouesses de son partenaire). Avec la délicatesse et la précision de l’enfoncement précipité de la touche « pause » sur un transistor en pleine répét.

Lorsque Daniil Simkin est en scène, les applaudissements perdent toute règle de savoir-vivre, il semblerait que l’à-propos soit redéfini par le spectaculaire. Pas de quoi mépriser le « bon » public, d’autant que j’en fais partie : je préfère dire que sa bonhomie enfantine me fait sourire. Enfin, c’est quand même dans cette espèce de schizophrénie que se trouve l’origine de l’aveu : oui, la virtuosité du jeune prodige est réjouissante, mais non, je ne le reconnaîtrai pas. On voudrait profiter des infinis pirouettes du zébulon sans que les applaudissements intempestifs nous forcent à penser (nous fassent nous rendre compte ou nous fassent croire, c’est là toute la question) que c’est la prouesse technique qu’on admire, et non l’aisance scénique dont la technique ne serait que le complément de la présence.

En danse le brio, s’il est souvent attendu, est toujours un peu suspect de dissimuler un manque de sens artistique. Je me rappelle un concours de l’opéra où, dans la variation imposée de la fête des fleurs à Genzano qu’elle « dominait de sa technique », Mathilde Froustey nous narguait allégrement – mais aussi, c’est qu’elle savait bien que tout le public jouait ce jour-là au jury ; et dans sa variation libre, elle s’était adressée au jury comme au public, montrant qu’elle savait parfaitement ce qu’elle faisait (ça n’avait d’ailleurs peut-être pas plu, elle s’est fait sacquer cette année-là – mais aussi, l’intelligence qui s’affiche comme se sachant telle est souvent agaçante).

Et Daniil Simkin, me direz-vous ? Assurément, il manque encore d’étoffe par rapport à sa maîtrise, mais celle-ci étant telle et son jeune âge aidant, je n’en veux rien savoir et qu’on me laisse m’esbaudir tranquillement ^^

A présent que sur la forme je me suis mis à dos les fanatiques du gala et leurs détracteurs, le contenu !

La Belle au bois dormant ouvrait la soirée, non pas dans la version de Noureev ou de Petipa, mais celle d’Ashley Page, dansée par Sophie Martin et Adam Blyde, du Scottish Ballet. Je ne connaissais absolument pas ce chorégraphe, et sans que ce soit une révélation, je verrais plus amplement son travail avec plaisir. Les portés sont plutôt originaux, sans pour autant laisser la moindre impression de maniement acrobatique. Ce serait virevoltant si ce n’était fluide, qualité qui loin de gommer tout contraste accorde aux entrepas toute l’importance qui leur est due afin qu’ils exercent leur fonction de liaison. Une tranquille découverte, qui aurait gagné à n’être pas placé en tout début de soirée.

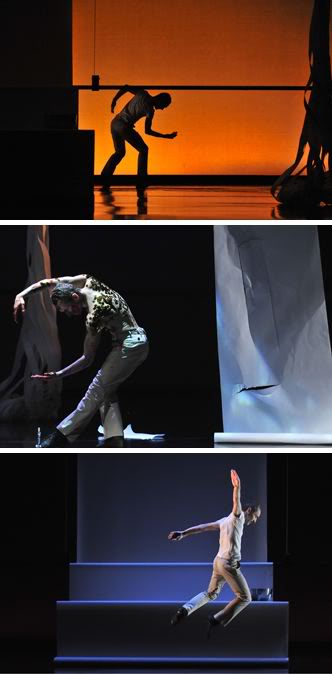

Le rideau se baisse après le premier pas de deux ; je trouve ça un peu étrange jusqu’à ce que Ana Pavlovic entre en avant-scène côté jardin et provoque le lever du rideau en y frappant : un seul coup, la pièce a déjà débuté. I.V.E.K., une création de Leo Mulic pour deux danseurs du Ballet National de Belgrade, commence comme elle se terminera (avec Andrei Colceriu) après sa fin : dans le silence. A en juger par les quelques vidéos qu’on peut trouver sur youtube, il s’agit visiblement d’une habitude du chorégraphe – pas si gênante qu’on pourrait le croire, s’il est vrai que la danse créé son propre rythme. On aurait presque l’illustration de l’interdépendance de la danse e

t de la musique : la mise en exergue de danse silencieuse nous conduit à entendre la musique d’une certaine manière et celle-ci, même une fois tue, continue d’influencer notre perception du mouvement. Cette pièce m’a beaucoup plue, mais comme j’aurais un peu de mal à vous donner une idée du style avec des phrases aussi tordues que « les bras sont toujours en tension mais jamais tendus », et que la création n’a malheureusement pas encore été filmée (ou le film piraté), mieux vaut aller vous faire une idée en regardant B sonata du même chorégraphe, interprété par Drew Jacoby et Rubinald Pronk – que j’ai découvert avec ceci, qui me fascine au plus haut point.

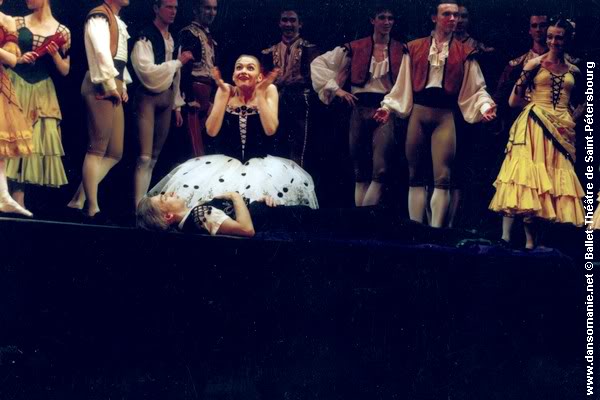

Avec le Corsaire, morceau de choix ou de bravoure selon qui l’interprète, on arrive de plein pied dans la tradition du gala. Si Dmitry Semionov, quoique très on danseur, m’a paru un peu maigrichon (question de carrure plus que de finesse, contre laquelle je n’ai rien – bien au contraire), Polina Semionova était tout simplement sublime. Je tenais vraiment à la voir, et n’ai pas été déçue du déplacement. Ca peut paraître un peu bête à dire, mais elle est belle – pas seulement parce que c’est une fille ravissante, mais parce que sa danse est belle. Pas une fille mais une danseuse superbe. On devine dans le buste le travail à la russe ; plus que dans les bras d’ailleurs, c’est assez marrant. Grande et très fine, elle ne donne pourtant pas l’impression d’une liane (comme c’est le cas de Lucia Lacarra). Il reste en elle quelque chose d’athlétique – ou de puissance, si vous préférez, s’il est vrai que sa danse est incroyablement calme (même dans ses fouettés) et éloigne le pas de deux du Corsaire du tape-à-l’œil. Pour la première fois ou presque les paillettes ne m’ont pas paru de trop sur le costume. Aussi belle à l’œil nu qu’aux jumelles, le sourire magnifique qui sait rester discret… la grande classe quoi.

L’enchaînement est plutôt heureux, l’intensité de Bella Figura succède aisément au charme de Polina Semionova. J’ai découvert Jiri Kylian avec le ballet de l’Opéra de Lyon dans Petite mort – à tomber raide- et forcément, j’ai vu quelques extraits de Bella Figura sur internet. D’en voir un nouvel extrait interprété par Aurélie Cayla et Yvan Dubreuil, danseurs du Nederlands Dans Theater, ne me donne envie que d’une chose : assister au ballet en entier.

Nouvelle plongée au fonds du non-nouveau pour trouver des inconnus de l’Opéra de Munich de l’inconnu avec le pas de deux de l’acte II du Lac des cygnes dansé par Daria Sukhorukova (je ne me répéterai pas deux fois) et Marlon Dino. Je suis sans avis sur ce dernier, « ne se prononce pas », comme on dit dans les questionnaires. Elle, en revanche… bien sûr, on trouvera toujours plus ceci, moins cela, et d’autant plus aisément que le cygne blanc semble avoir été dansé par la terre entière, mais j’ai bien aimé. Peut-être lui suis-je déjà reconnaissante d’avoir montré patte blanche et de ne pas avoir choisi l’éclat plus violent du cygne noir (que j’adore, il ne faut pas croire, mais en contexte, c’est mieux). Mais pas seulement : elle sait faire montre de finesse sans jouer la délicate. J’adore ses mains ; je devais avoir un problème avec l’articulation des bras à l’école russe ce soir-là, il faut croire (avec un pareil nom, oui, russe ; il semblerait que les Allemands aient un don particulier pour récupérer les danseurs de cette nationalité). Ce poignet quand elle est côté cour, de dos ! Oui, bon, on a le droit d’avoir des fixettes occasionnelles bizarres (pour d’autres ce sont les nez étranges – le sien n’était pas mal dans le genre, d’ailleurs) ; c’est pourtant plus souvent qu’il ne faudrait que les mains se trouvent comme des choses mortes au bout des bras… J’aggrave mon cas, vous dites ? Peut-être. Maman a trouvé le pas de deux un peu long ; simplement lent pour moi.

L’unique solo de la soirée était réservé à Daniil Simkin dans Les Bourgeois, une chorégraphie de Ben Van Cauwenbergh sur la chanson de Brel (tout est dans l’ancrage de la rime, hein). Le côté foutage de gueule est toujours réjouissant quand on peut aisément se le permettre. Ce qui est le cas. Glissades sautillantes. La clope au bec, entre Voltaire et Casanova, on pourrait dire : « épatant ». Ne comptez pas les tours, vous risquez de vous donner le tournis. Pour un peu, « la salle est en délire », mais que voulez-vous… les bourgeois, c’est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient… : « Les bourgeois, c’est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient… ». Il n’y avait pas trop de l’entracte pour que tout ce petit monde se remette de ses émotions. C’est qu’il se décoiffe le gamin qui ne paye pas de mine lorsqu’il salue !

Paquita n’était clairement pas un bon choix pour les danseurs de Belgrade, qui donnaient alors l’impression d’être une erreur de casting, quand bien même leur premier duo devrait le démentir. Andrei Colceriu n’est pas à la hauteur techniquement, et cela passe d’autant moins bien qu’il vient après mini-Baryshnikov (il y a l’entracte, certes, mais la mémoire d’un spectateur, même de poisson rouge, en excède la durée) et qu’il se renfrogne à mesure que ça se gâte. Ana Pavlovic est sans conteste plus à l’aise, mais la mayonnaise ne prend pas (elle a des jambes bizarres, en plus, bien que je n’ai pas réussi à décider pourquoi au juste – elle faisait juste musclée dans son justaucorps contemporain… le physique atypique devient presque disgracieux en tutu plateau.) Je préfère oublier cette seule mauvaise surprise de la soirée pour garder en mémoire I.V.E.K, dont le style leur convenait parfaitement.

Sophie Martin et Adam Blyde revenaient avec Aria, un extrait d’In the Light and Shadow, de Krzysztof Pastor (il est désormais évident que j’ai le programme ; je n’aurais pas eu le temps de relever l’orthographe sur le prompteur – bonne idée d’utilisation dérivée, soit dit en passant). Comme à leur premier passage, ils servent la chorégraphie sans se faire remarquer, et c’est déjà en soi remarquable. Ca l’est l’autant plus que celle-ci l’est également. J’aime bien ces duos qui ne sont pas forcément des pas de deux, où le couple peut danser côte à côte à égalité, sans que la distinction masculin/féminin doive sans cesse se faire sentir, et le danseur servir de faire-valoir à la ballerine. Pour avoir une idée du style, je pourrais vous dire que j’ai cru un instant que c’étaient les danseurs du Nederlands Dans Theater, mais il serait plus prudent de vous envoyer par là (heu en fait j’ai mis lelien plus haut)

Pour la deuxième partie de la soirée, Odette s’est réincarnée en Raymonda (j’avais prévenu que je ne me répéterai pas deux fois). Le couple de l’Opéra de Munich reste dans le tout classique, mais le choix de Raymonda ne manque pas d’élégance. Je ne sais pas si c’est de l’avoir un jour travaillée en stage, mais la variation de la claque m’en colle une à chaque fois que je la vois. La force devient formidable de retenue, et cela convient bien à notre danseuse russe (je ne pense toujours rien de son partenaire, sinon qu’il a l’air un peu ahuri).

Come neve al sole (ici en vidéo pirate avec Polina Semionova, là décemment filmé avec Alicia Amatrian, la demoiselle hallucinante que j’avais vue dans le gala de Roberto Bolle Curieux hasard de tomber sur cette vidéo, les instants d’assurance désinvolte m’ont fait pensé à elle) était franchement réussi, tant au niveau de la chorégraphie de Rolando D’Alesio, très drôle sans jamais verser dans l’exagération du burlesque ou l’insignifiance de l’amusement, que de l’interprétation de Polina Semionova et Dmitry Semionov, cette fois-ci très raccords. Autant le danseur du Corsaire aurait été interchangeable, autant sa place est parfaitement justifiée ici ; c’est même une évidence quand on voit une telle complicité entre les partenaires. Son physique tout en finesse prolonge même la similarité créée entre les partenaires par un costume identique : le short noir (tunique pour elle, en réalité) et le T-shirt rose vif contribuent à gommer les différences sexuelles. Seules restent les longues couettes de Polina Semionova, donnant d’emblée le ton de cette charmante chamaillerie (on ne tire pas les couettes, cependant, mais les T-shirts, extensibles jusqu’à devenir robe – là, on moins, on est à égalité, l’un comme l’autre en sont pourvus). On rit évidemment des airs faussement boudeurs, mais une certaine désinvolture empêche la chorégraphie de tomber dans le piège d’une parodie enfantine : on obtient plutôt quelque chose comme une tendresse espiègle, qui n’est pas sans me rappeler par moment le morpion de Barber Violon Concerto, de Peter Martins. Ludique sans être futile, on ne se prend pas au sérieux. J’adore.

Suivait un extrait de Whereabouts Unknown (petite question à Bamboo : est-ce qu’on pourrait traduire par « tenants et aboutissants inconnus » ou est-ce que ça a un tout autre sens ?), de Jiri Kylian. Magnifique, encore une fois. Les éclairages nous plongent d’emblée dans l’obscurité dans une atmosphère de pénombre, où le clair-obscur qui sculpte les mouvements ralentis des danseurs donne l’impression qu’ils évoluent dans l’eau (nous, il n’y a aucune substance illicite dans mes céréales). Aurélie Cayla et Yvan Dubreuil sont à nouveau parfaits là-dedans.

La soirée se terminait en grande pompe avec le retour de Daniil Simkin dans Don Quichotte (What else ?), aux côtés de Yana Salenko, petite rousse (il vaut mieux, le jeune prodige n’est pas très grand) qui ne s’en est pas laissé compter par son partenaire. Il est certain que seule une fille à la technique sans faille peut danser avec un maniaque des multiplications qui vous colle un grand écart à chaque glissade un peu ample et rajoute des cambrés de malade à l’atterrissage de toute se diagonale de cabrioles. L’Ukrainienne de l’Opéra de Berlin (ils ont le coup d’œil sûr vers l’est, vous disais-je) a en outre une classe certaine, et l’intelligence de ne pas en rajouter (autant que cela est possible dans le pas de deux de Don Quichotte, s’entend) : chouette variation, piquante sans étalage, coda explosive.

Le final, arrangé sous la forme d’une coda géante a fait revenir tous les couples avec moult diagonales, manèges, sauts et tours (à la seconde à toute vitesse en se payant le luxe de changer de bras pour qui de droit), grands jetés en portés… lorsqu’un tutu blanc a pour symétrique un T-shirt rose fluo, c’est assez drôle. Bref, le grand défouloir, pour continuer sur la lancée de Don Quichotte. Puis les traditionnels saluts couple par couple, en ligne, femmes puis hommes, puis à nouveau par couple, etc. Les applaudissements atteignaient des pics avec Daniil Simkin et Polina Semionova – je me dis toujours que ce doit être frustrant pour les autres. La russe de Berlin avait résolu le problème : après ses variations, elle forçait un peu la main en saluant longuement (et on sentait le « oui, bon, ça va » du public à l’arrêt immédiat des applaudissements sitôt le noir fait). Observer les saluts est une partie du spectacle que j’adore ; certains sont un peu crispés (le phénomène), d’autres ont l’inclination de tête chaleureuse, et certaines encore de généreuses révérences.

Aussi inconstante ai-je été dans mon attention (une personnalité, un phénomène, une technique, une chorégraphie, une tradition/école), j’ai passé une très bonne soirée – seule la perspective de trois heures de répétition le lendemain m’a retenu de danser avenue Montaigne.