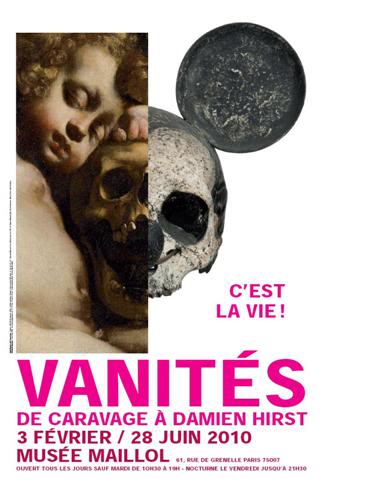

Palpatine, B#2 et moi avions résolu d’aller admirer Turner, mais vu la longueur de la file d’attente, nous avons décidé de ne pas perdre de temps à oublier que nous sommes mortels et nous sommes rendus à l’exposition des vanités au musée Maillol. Pas dépaysant à l’entrée, les prix sont les mêmes qu’au Grand Palais (et pour les deux non-jeunes avec qui j’étais, ça commence à douiller) ; heureusement, il n’y a pas qu’au sens propre que nous en avons eu pour notre argent.

Mortel

Les œuvres sont exposées chronologiquement, mais à rebours, en commençant par les.. heu… sculptures, montages, installations et photos contemporaines pour finir par les tableaux plus classiques, logés au deuxième étage qui se visite avant le troisième dédié aux photos (avec des pauses Maillol pour arrondir les angles). Le sens de la visite prend toute sa signification dans cet entremêlement du présent et du passé, dans la mesure où, si l’art ne progresse pas à proprement parler, il évolue dans le sens d’une plus grande conscience de soi-même. Par la juxtaposition d’œuvres qui ont souvent plus d’idée que de consistance, l’époque contemporaine fournit l’occasion d’un brainstorming qui enrichit par la suite la contemplation de tableaux a priori moins déroutants.

Prendre la température de la vie par la mort

La remontée dans le temps prend également sens par rapport à son thème, la mort, et à son titre paradoxal, « c’est la vie! » : c’est par la fin que tout commence, on regarde les œuvres d’hier avec notre sensibilité d’aujourd’hui, et la vie se définit comme ce qui repousse d’autant la corruption de la mort. J’ai lentement pris conscience de ce cheminement à rebrousse-poils qui les ferait plutôt hérisser : toute petite, avec une chanson de Renaud où un refrain comportait cette curieuse parataxe « c’est la mort, c’est la vie » (mon papounet est un fan – à cinq ans, quand j’allais en week-end chez lui, dans la voiture, je gueulais « casse-toi tu pues, et marche à l’ombre ») ; un peu plus tard, j’ai été intriguée par la quatrième de couverture des Folio junior, « Et si c’était par la fin que tout commençait… », hypothèse qui fait à présent les délices du fabuleux cours que je suis le mercredi sur la mise en intrigue du récit. Ce n’est qu’à la mort que la vie prend la forme du destin, celle-là est comme le négatif de celle-ci, sa négation, mais toujours révélatrice, à la manière d’une pellicule photo.

Et de comprendre l’enthousiasme dont a pu être animé Arriès, par exemple, à étudier une chose à partir de ses extrêmes. Aussi, à nos oreilles laïques, memento mori serait surtout une invitation à se souvenir que la vie a toujours déjà commencé. Rien de morbide, donc, dans cette exposition pourtant macabre. Et que l’on danse !

Arrêtez de crâner

Les crânes prolifèrent joyeusement, jusqu’à devenir le bisounours du rebelle. Pour (s’)arracher (aux) les griffes de la mort, il suffirait presque de la dessiner et de lui donner un visage : et voilà qu’Oscar a supplanté la grande faucheuse. Rest in peace and love, Niki de Saint-Phalle a eu du nez en remplaçant la cavité de ce dernier par une espèce de cœur.

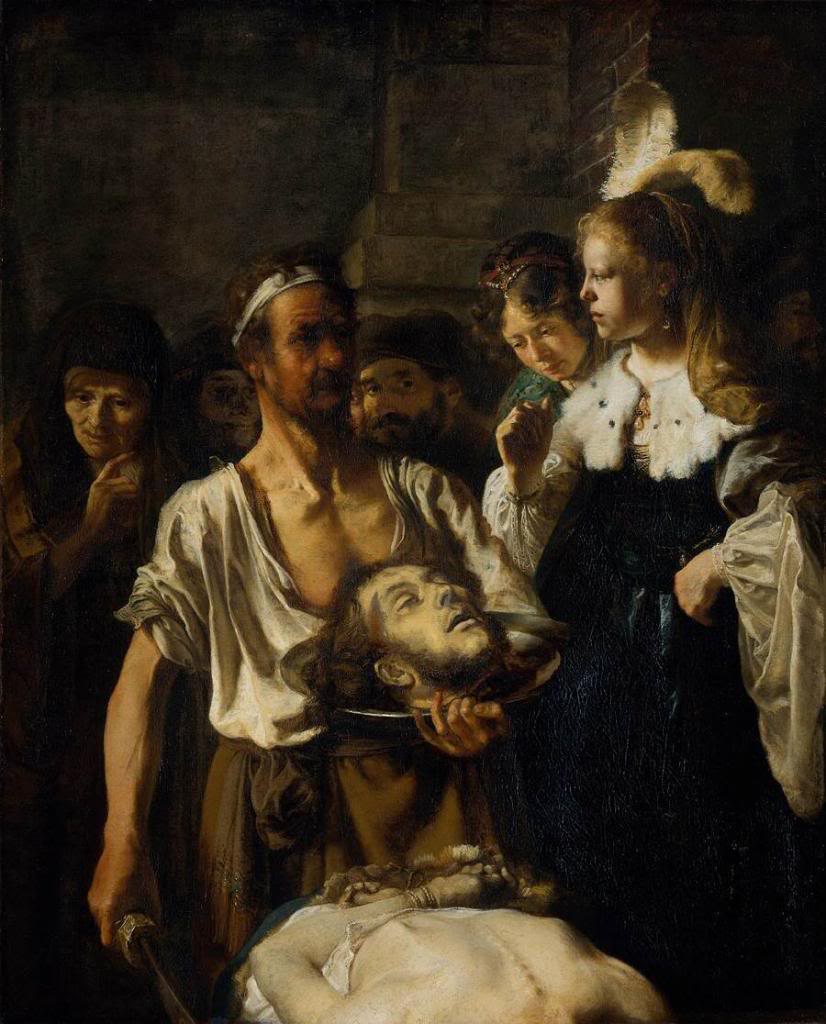

Cupidon voisine avec des têtes de mort : Thanatos a un long passé d’amant avec Eros.

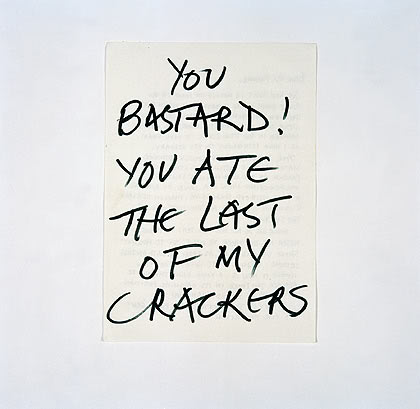

Cependant, il semblerait qu’à la mort on ait davantage choisi d’associer le luxe que la luxure. Ce qui rend troublant et quasiment glauque la photo/radiographie d’Hemut Newton, c’est le collier de diamants qui semble faire des cercles de feu (d’enfer) en-dessous du crâne. Autre curiosité, la légende mentionne le joailler, coup de pub mortel pour Arpel van Cleef. Indeed, diamonds are a dead’s best friend, Damien Hirst (le requin en gelée ! Cela me disait vaguement quelque chose) en recouvre un crâne : comble du kitsch mercantile ? ou vanité de son brillant ? La seconde hypothèse, quoiqu’elle ne semble pas entièrement étrangère à l’artiste (une vidéo d’interview tourne dans une petite salle) qui constate que « la décoration, c’est tout ce que l’on peut jeter à la tête de la mort ». La moquerie de lui consacrer ce qu’il y a de plus précieux est de courte durée, on sait déjà qui rira bien qui rira le dernier, les dents du mort. On a pourtant du mal à ne pas voir qu’une blague dans tout ceci, une blague d’artistes qui décorent leur crâne à leur manière comme d’autres l’ont fait de vaches, dans une société où les ados gothiques arborent des T-shirt à têtes de mort.

Gauloises : fumer tue

Je ne vous le fais pas dire

La vanité : quel genre ?

Avant de dire que la plaisanterie a assez duré, il convient de se demander ce qu’il y a sous le crâne. A force de le voir rouler dans les vanités, il devient un symbole et cesse d’être perçu comme le reste d’un être vivant après sa décomposition. Il s’autonomise en tête de mort, à visage humain, et l’emblème du trépas fait oublier le défunt, si bien que sa multiplication, loin de nous plonger dans l’horreur, tournerait au contraire à la farce. Les têtes s’inclinent d’autant moins que les crânes se déclinent. Sous le régime du minéral, ils ne nous émeuvent pas plus qu’un caillou (avec lequel un enfant joue au foot dans une vidéo – irrespect de la mort ou récupération de la vie ?) ; pour en percevoir l’aspect terrifiant, nous avons besoin qu’ils soient rattachés à la vie dont ils symbolisent la fin.

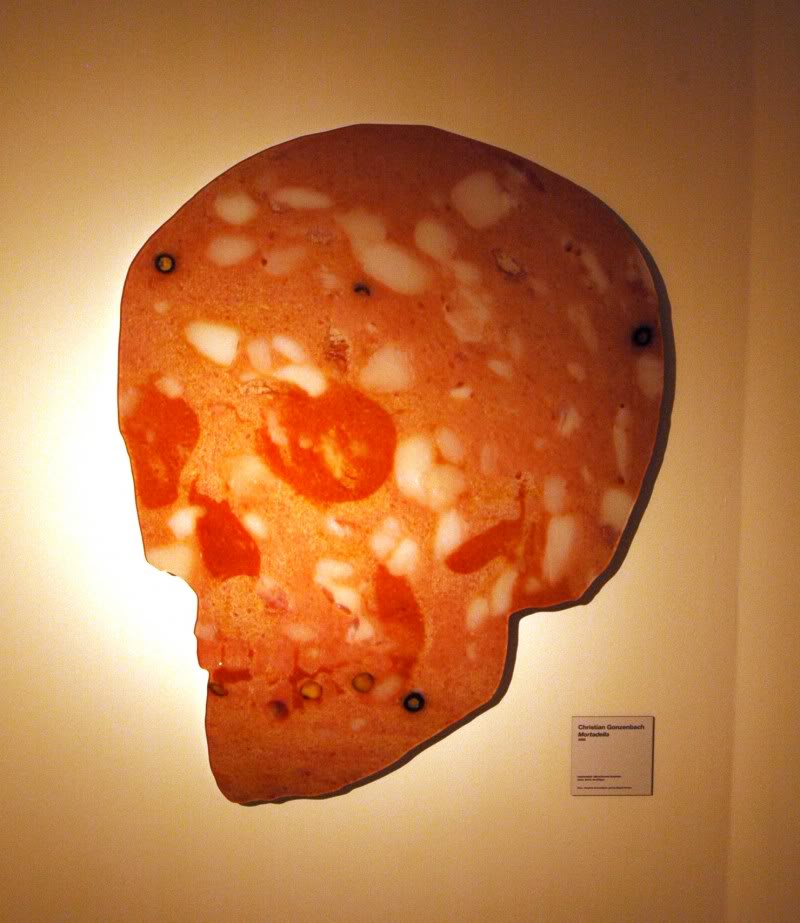

En un mot, pour qu’il y ait un os, il faut la chair. De fait, sa décomposition figurée par des crânes sculptés dans des légumes gâtés (la pastèque est vraiment trash) ou découpés sur tranche de mortadelle me dérangent bien plus que les austères compositions des vanités hollandaises (que j’aurais tendance à trouver simplement moches).

C’est la chair aussi que j’ai trouvée fascinante dans la Madeleine pénitente de Francesco Trevisani, peau malaxée dans le gras, et qui paraissait se flétrir, peut-être au contact du tableau de Domenico Fetti, où livres, manteau et voiles se froissent. Et c’est encore la chair qui fonce de son absence les radiographies, nouvel avatar de la photographie, et seul moyen qu’on a trouvé pour pénétrer la surface du symbole. Voir ce qu’il y a sous le crâne, c’est s’apercevoir qu’il est déjà ce qui est en-dessous – à fleur de peau ; on en redeviendrait nerveux.

A travers la chair, c’est bien de l’individu dont il est question. Alors que le symbole fait apparaître la mort, il occulte le mort et met ainsi son féminin à distance. J’ai lu, je ne sais plus si c’est sur les panneaux de l’exposition, assez peu bavards, ou sur le dossier de presse (qui référence les œuvres exposées, un vrai bonheur), que les vanités sont apparues au Moyen-Age et coïncident avec une individualisation de la mort. Il est alors cohérent que, lorsque leur symbolique s’essouffle (non pas dans sa signification mais dans sa puissance d’hypotypose ), elles présentent la mort comme une mort abstraite – « c’est toujours les autres qui meurent », lit-on dans les inscriptions lumineuses projetées sur les murs ou le sol. Derrière la netteté du crâne, l’individu s’efface, comme le suggère le flou où flotte le visage de Robert Mapplethorpe dans son autoportrait.

Le crâne est la chose la mieux partagée du monde et la mort s’impose donc comme la nouvelle star en laquelle tous s’identifient, sérigraphiée par Andy Warhol.

Certes, on peut warholiser à peu près tout et n’importe quoi (un Gaffiot, par exemple ^^), mais dans ce cas particulier se trouve illustrée l’horreur de l’immortalité entendue comme ce qui, à notre mort, nous dépossède de notre vie passée. Impossible d’avoir prise sur le souvenir qu’on laisse aux survivants qui, en toute indifférence, multiplient les méprises (Kundera power, of course) et figent le défunt dans une image qui pour être mémorisable est rarement mémorable. De la même façon que les esprits sont hantés par les vivants, les squelettes sont dépouillés par les mains artistes. Ce sont en effet de vrais os que Daniel Spoerri recycle dans La Lionne et le chasseur, trophée de chasse inversé où les lions du tapis ont été les prédateurs du chasseur qui n’a même plus la peau sur les os (en même temps, même le plus poilu des hommes manque de soyeux par rapport à la fourrure des animaux pour servir la bestialité d’amours au coin du feu).

Les vanités sont-elles vaines ?

Ou peut-on représenter la mort ?

Un tel détournement fait sourire, et l’on finit par se demander si l’ingéniosité déployée pour renouveler une représentation au pouvo

ir évocateur émoussé ne se confond pas avec la paresse d’exploiter un filon, qui pourrait bien, pire encore, être un narcotique jetant un voile sur notre condition de mortel. « C’est la vie! » n’est plus, comme le trahit le point d’exclamation, l’acceptation d’un cycle naturel, mais l’enthousiasme pour un trop bien- connu que l’on ne voudrait surtout pas mettre à distance – on garde ses amis proches de soi, et ses ennemis, plus près encore. Surtout ne pas se risquer à regarder la mort dans les yeux, on ne verrait qu’un trou, une absence, rien qui puisse se représenter. A moins évidemment que la re-présentation opère un décentrement, comme c’est le cas de G. Richter (?) qui fait rouler le crâne sur le côté et consacre la majeure partie du tableau au rien, à une couleur dans laquelle tout se noie.

Sans un tel flou, le crâne ne parle guère que de ce que les vivants ont en-dessous, reflet d’une vie où les images sont des écrans et où la mort, guère visible, n’existe pas, est nié par ceux qui ne croient que ce qu’ils voient.

Les vanités peuvent-elles encore être efficaces ou relèvent-elles désormais d’une thématique proche du « truc » ? Vanité des vanités : on se demande si les œuvres représentent le superlatif de la vanité des biens terrestres ou si leur existence même (« des vanités » se comprend alors comme complément du nom « vanité ») le présente. Mais alors, si l’art même est vain, que sont les vanités sinon la manifestation de l’orgueil de l’artiste qui croit encore pouvoir défier la mort ? Exception culturelle, sûrement, je ne me souviens pas avoir vu beaucoup de tableaux aux côtés des livres, violons ou partitions des natures mortes… Le paradoxe est garant d’un art vivant.

Ce n’est qu’ainsi que je puisse comprendre pourquoi la presse présente le crâne en diamants de Damien Hirst comme le joyau de la collection : rappel de la vanité des biens, le kitsch de l’objet est en même temps davantage un rappel de celle de l’artiste qui voudrait la dénoncer. Le kitsch (Kundera power never fails) est bien ce qui dresse un paravent contre la mort et la merde (peut-être l’inacceptable même de la mort, de la décomposition qu’elle implique, et qui contamine même la vie en en faisant une maladie à laquelle on ne survit pas). Tout est vanité, y compris les vanités qui les dénoncent (l’homonymie est criante), puisque la mort ne se représente pas. Elle frappe une seule fois (rarement à la porte, d’ailleurs) et, einmal ist keinmal, ne se dépeint pas.

L’exposition élude finalement la question de la mort, mais comme elle éloigne aussi celle des petits neurones secoués, il n’y a pas d’os – sinon à se mettre sous la dent. Si l’horizon des créations n’avait peut-être rien de réjouissant, celui de leur réception l’est en revanche, en témoignent les nombreux jeux de mots mortels qu’a suscité cette surexposition de crânes (je n’y ai pas résisté non plus). Cela me semble nettement moins choquant de rencontrer cela dans des considérations esthétique que de lire aux information un « fait d’hiver » consacré aux (profanant les) sans-abris…