Malmener la syntaxe, parti pris poétique des éditions Cheyne ? Après Je, d’un accident ou d’amour de Loïc Demey, je découvre Je te nous aime, d’Albane Gellé.

![]()

De la préface, je retiens surtout cette erreur d’impression poétique :

![]()

Ça commence par un revirement narratif :

il

a perdu sa fille, il n’était pas très vieux. Sur la route un accident, il a perdu sa fille parce qu’il est mort.

elle

pour commencer se laisse enfermer par une profonde rancune

Un père qui meurt, sa fille qui se construit sans lui : j’ai sans le savoir emprunté deux livres qui commençaient ainsi en mars.

![]()

elle

son drame c’est de ne pas être intelligible quand elle se met à parler de trop ce qu’elle comprend.

Parler de trop comme être de trop. Ce qu’elle comprend trop bien. Un adverbe de déplacé et pfiou, c’est la justesse désordonnée.

![]()

elle

lentement enfonce ses doigts dans le sable de la plage, voudrait se rappeler le goût du sucre roux, sur l’étagère de la cuisine.

(Celui-ci, je voudrais trouver à l’illustrer.)

![]()

il

son présent est toujours chaud. Parler des choses d’aujourd’hui et pas de celles qu’on ne sait pas, c’est naturel pour lui.

![]()

il

avec son âge et son accent du sud parlait de Giono en même temps que d’amour sans rien entendre de ses silences à elle.

Cette surdité…

![]()

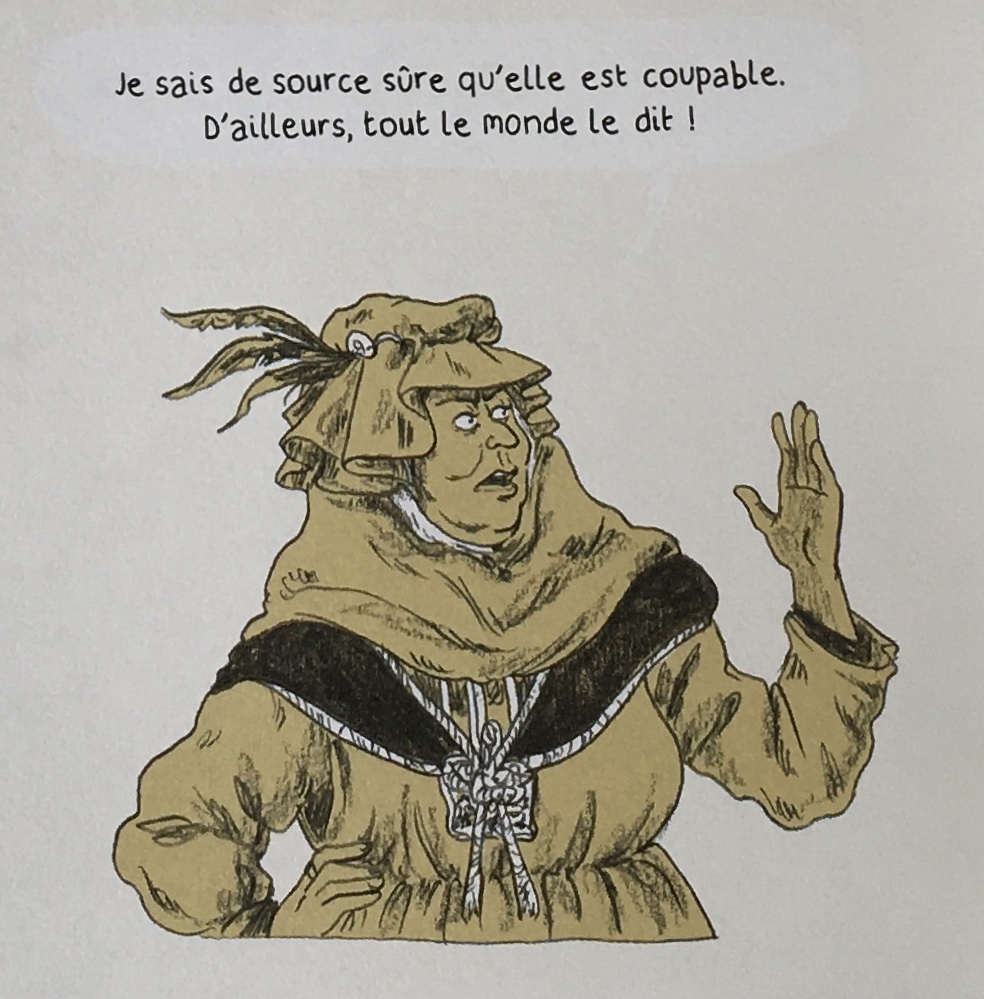

il

cherche des fuites, des armures, fait de l’humour, ça le protège et ça l’arrange, il tient les rênes.

Ça m’a rappelé quelqu’un qui n’est pas mon père.

il

pas les bons sentiments qui l’agitent au milieu, parce que la mort : sa préoccupation depuis le début. Un sac de monstres dans la tête, territoire privé, pas la peine d’y planter un arbre. Elle en a planté un.

Un sac de monstres dans la tête : définitivement quelqu’un.

![]()

elle

part dehors avec un il. Pourquoi les autres la regardent de travers, ne la voient pas. Elle s’inquiète, ça recommence.

Cette page (il y a un seul elle ou il par page) apporte confirmation de ce que je commençais à suspecter : il n’est pas une seule personne. Du père, on a glissé aux hommes.

![]()

il

c’est l’enfant dans l’homme qui prend toute la place, elle longtemps en pleure.

![]()

il

plutôt doucement, est arrivé dans sa vie. Elle a sorti des verres, sans savoir auguste quoi faire d’autre, s’est trouvée bancale, dans les mots prononcés. Il a dit on se reverra n’est-ce pas ? Elle n’a pas répondu.

Bancale, c’est exactement ça.![]()

il

lui écrit en cachette de la grande personne qu’il est devenu.

Tu crois qu’elle nous entend, cette grande personne ?

![]()

il

s’excuse de fatiguer les autres avec ses enthousiasmes de chaque seconde, pas elle, vraiment.

Là, ça fait sens, puis plus du tout. Je suis en errance syntaxique. Pas elle : ça ne la fatigue pas elle, contrairement aux autres ? Il s’excuse auprès des autres, mais pas auprès d’elle ? Elle fatigue aussi les autres, mais ne s’excuse pas ? Ou pas vraiment ?

![]()

elle

en a marre des ils qui ne tiennent pas debout tout seuls.

Meuf, on est avec toi.

![]()

elle

en se retournant a vu, sans personne autour, des pas dans le sable qui rejoignaient les siens, s’en souviendra toujours.

![]()

il

avec elle, ne sait plus rien de ce qu’il savait avec les autres elles.

<3

![]()

elle

sait que leurs enfances se dresseront encore pour leur barrer la route. Elle voudrait bien voir ça.

Bagarre.

![]()

elle

désormais aime jeter à la poubelle,

est-ce pour avoir moins à porter ?

Elle pourrait m’apprendre.

![]()

elle,

de la tête vers le cœur, fait le chemin vers son bonheur, laisse en route deux ou trois ils, leurs monstres et leurs reproches.

Juste un pour moi. Sans reproches.

![]()

elle,

sait de lui parfois ce que lui-même ignore, où et quand ils se sont rencontrés, il et elle ne font pas toujours un, savent être deux.

Idem ici, mais c’est il qui sait d’elle.

![]()

il

pour elle n’est plus un il. Il est ce tu auquel elle je m’adresse désormais.

Oui, je vous spoile la quasi fin, mais elle boucle avec le titre, et c’est pour la bonne cause : vous donner envie de lire tout le recueil.