Il paraît que notre ascendant prend le pas sur notre signe astrologique en vieillissant. C’est parfois la même chose avec les essais : le sous-titre prend le pas sur le titre. Réjouie par la thématique de Nos puissantes amitiés, j’ai entamé la lecture de l’essai d’Alice Raybaud et me suis trouvée déçue par la prééminence ce qui était pourtant annoncé en sous-titre : des liens politiques, des lieux de résistance. Je comprends que ce prisme permette de revaloriser et repenser des liens minorés dans nos sociétés, mais je n’y ai pas retrouvé l’expérience intime de l’amitié, celle banale et précieuse qui nourrit sans nécessairement prendre une forme socialement disruptive. À explorer les formes « extrêmes » d’amitié (vivre ensemble au-délà des années étudiantes, trouver une famille de substitution quand la vôtre n’a pas supporté votre identité LGBT, élever un enfant en co-parentalité…), on (re)découvrait ses marges sans jamais s’attarder en son centre.

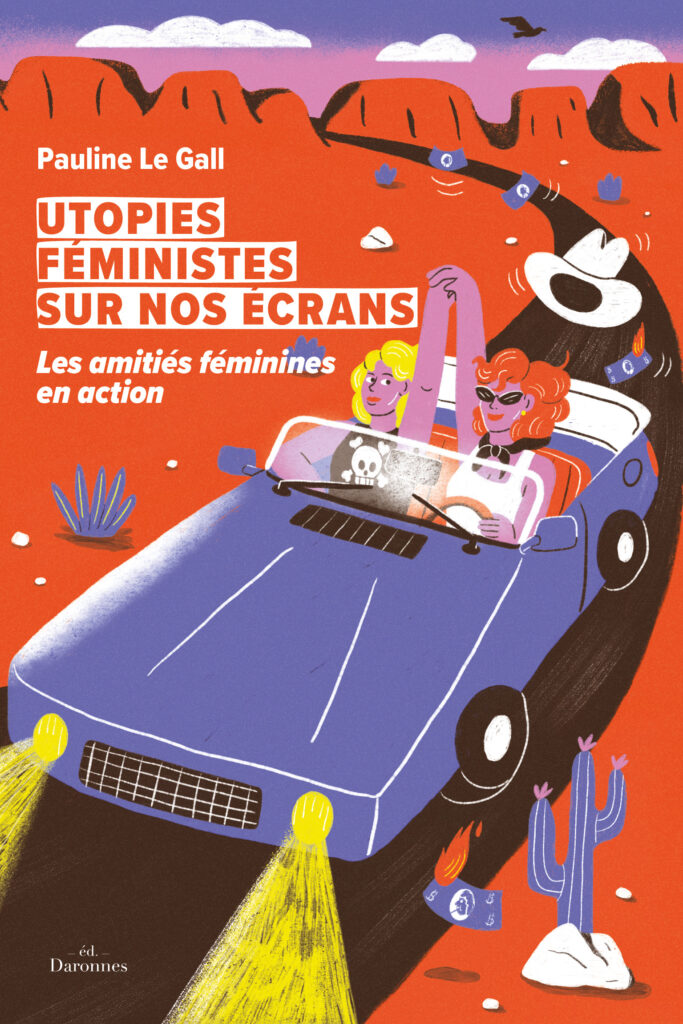

À l’inverse, j’ai repoussé de plusieurs excursions à la médiathèque la lecture d’Utopies féministes sur nos écrans pour sa dimension engagée explicitement annoncée, qui me semblait nécessiter une énergie combattive (aussi parce que je n’ai pas vu Thelma et Louise et craignais que toutes les références me soient inconnues, ce qui minore le plaisir qu’on peut prendre à ce genre d’ouvrage, où il est bon d’avoir un équilibre entre références communes et découvertes suggérées). Mais dans cet essai-ci aussi, le sous-titre prend l’ascendant sur le titre : Les amitiés féminines en action. Sans jamais se départir d’aucune dimension de sa personne, en restant amie, spectatrice et essayiste, Pauline Le Gall décortique les mécanismes de représentations de l’amitié dans les films et séries, et nous remontrant ce que l’on a déjà vu, ce que l’on connaît peut-être par cœur, elle l’oriente de telle sorte que nous nous mettions à voir nos angles morts. J’adore ça, quand je découvre du nouveau dans le familier, bien davantage que lorsque la nouveauté me semble in fine familière.

Je n’avais jamais vraiment conscientisé que, bizarrement, les histoires d’amitiés fusionnelles féminines finissent souvent mal — ben oui, il ne faudrait pas qu’on puisse oklm dériver de l’amitié au lesbianisme. Ni que l’amitié de Carry, Miranda, Charlotte et Samantha était très consumériste. J’avoue ne jamais m’être non plus appesantie sur qui écrit ou produit telle ou telle série — c’est le même flou immature que dans mon enfance, quand j’avalais les bouquins sans prêter attention au concept d’auteur (les livres n’étaient pas du même auteur, ils étaient de la même série : Fantômette, Alice, Le Club des cinq ou des sept, Danse !…). Comme dans pas mal de milieux, ce sont essentiellement des hommes qui sont aux postes clés, producteurs comme scénaristes ; les femmes ont dû faire le forcing pour donner à voir leurs productions, leurs points de vue. De même pour les minorités, sous-représentées dans les writing rooms.

Pauline Le Gall soulève un point intéressant sur la représentation des minorités. Quand ces personnes ne sont pas reléguées au rang de faire-valoir (en gros la copine grosse / queer / racisée qui n’a pas d’autre arc narratif que d’être la copine grosse / queer / racisée), le manque de représentations conduit à un dilemme : soit on distribue les rôles en mode color-blind comme si le monde était une pub Benetton, au risque de passer à côté des expériences spécifiques à ces minorités (ex. Grey’s Anatomy) ; soit on traite de ces expériences, au risque d’y enfermer les protagonistes, comme si une actrice noire devait forcément se faire le parangon de la lutte antiraciste ou incarner un personnage témoignant de la vie dans les cités (ex. Bande de filles).

J’étais souvent perplexe quand j’entendais une critique de l’une ou l’autre option, toujours renvoyée à sa part manquante : qu’aurait été une bonne représentation alors ? Pauline Le Gall m’apporte la réponse : la bonne représentation, c’est celle qui existe parmi une myriade d’autres représentations, tellement nombreuses qu’on ne peut plus penser qu’un personnage ou un film représente l’expérience de tout une communauté forcément diverse. On a besoin de parler et des difficultés spécifiques et des vies singulières qui s’inventent au-delà ; d’évoquer ce qu’on ne voit pas en étant blanc/mince/hétéro et de normaliser tout ce qui devrait être normal et ne l’est pas toujours encore quand on est racisé/gros/queer (triade elle-même schématique). Typiquement, souligne Pauline Le Gall, Grey’s Anatomy a normalisé de voir des chirurgiens, personnes hautement compétentes s’il en est, de toutes origines ethniques. On a aussi besoin de ça, de voir le monde tel qu’il n’est pas mais pourrait être — sans plafond de verre dû à des préjugés (de mémoire, sur les nombreuses saisons que j’ai vues avant de lâcher l’affaire, il n’y a presque aucun épisode de racisme, hormis le cas extrême d’un patient néo-nazi qui ne veut pas être examiné par Cristina ou Miranda, je ne sais plus).

Ce dont on ne devrait pas avoir besoin, en revanche, c’est l’ajout d’un bon allié masculin blanc censé rassurer le public blanc et/ou masculin que not all men, not all white people. Pauline Le Gall m’a ainsi appris que, dans Hidden Figures, les scénaristes avaient ajouté au livre un épisode où le patron blanc démonte le panneau indiquant que les toilettes sont réservées au personnel blanc de manière à ce que ses mathématiciennes de génie noires qui font des calculs démentiels pour la Nasa n’aient pas à traverser toute la base pour aller aux toilettes hyper éloignées réservées aux « personnes de couleur » (apparemment, les vraies calculatrices dont parlent le biopic allaient aux toilettes les plus proches sans se soucier de la ségrégation installée). Que la destruction d’un symbole d’oppression doive se faire par l’oppresseur suggère une certaine réticence à laisser ses anciennes victimes reprendre la narration de l’histoire (écrite comme chacun sait par les vainqueurs).

![]()

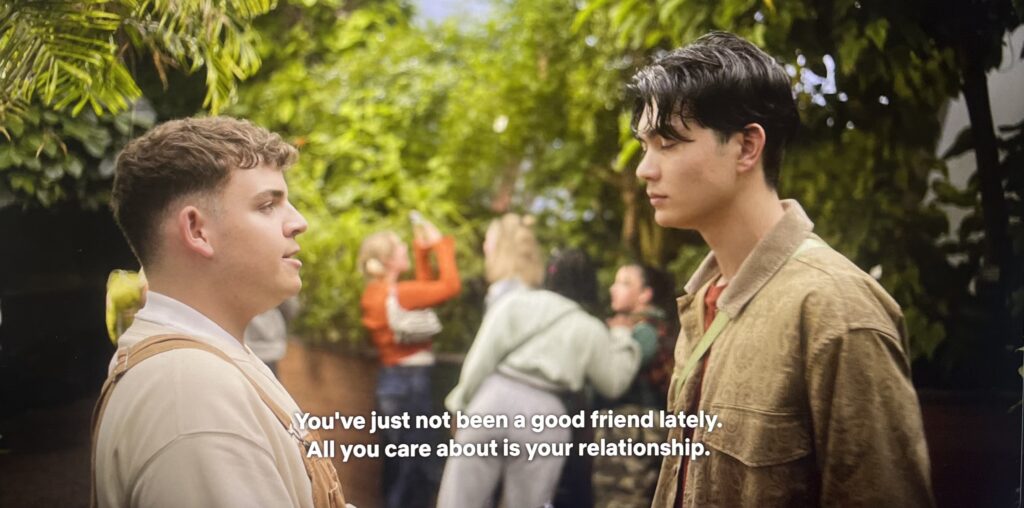

La saison 3 de Heartstopper, outre me faire sourire niaisement devant les visages enamourés de ses acteurs-actrices, m’a fait repenser au dilemme de représentation des minorités. La saison 3 est totalement hors sol : tout le monde y est beau, y est bi, gay, lesbienne, asexuel, trans, non-binaire sans quasiment essuyer de backlash de la société normée — à l’exception d’une interview censée être centrée sur la peinture d’Elle, qui dérive en débat sur la question trans. À l’exception de : tout est là. La série choisit ses combats, les distille un à un, puis : bon débarras. C’est parce que la saison 1 s’est attelée aux préjugés homophobes en épousant les craintes de coming out de Charlie (et la saison 2 à celui de Nick, son amoureux bi) qu’elle peut passer à autre chose, comme par exemple la question de son anorexie. Et là, encore, c’est plutôt malin et bien fait pour une série grand public : la maladie n’est pas vue comme une obsession du corps, incarnée par une jeune fille qui se rêverait plus mince, mais comme une des manifestations de l’anxiété du héros, aux côtés de pensées intrusives qui montrent l’anorexie pour ce qu’elle est : une saleté de maladie mentale. Les petits cœurs, fleurs et feuilles qui voltigeaient autour des personnages lors de leurs amours naissantes sont remplacés par des aplats de crayon noir qui se mettent à bourdonner autour du héros quand les pensées intrusives l’isolent de son entourage (qu’on se rassure, une nouvelle graphie-grammaire prend le relai quand la santé est redevenue meilleure : des éclairs de désir affleurent à la surface de la peau).

Si j’ai pensé à l’essai de Pauline Le Gall en visionnant la dernière saison d’Heartstopper, c’est aussi parce que la saison aborde une thématique amicale que je n’ai pas le souvenir d’avoir vue traitée en tant que telle alors que c’est un schéma récurrent : délaisser ses amis quand on se met en couple. Évidemment, c’est Isaac le pote aromantique de la bande qui s’y colle en prenant des nouvelles de Charlie, lequel ne se confie plus qu’à Nick, et en formulant des reproches à l’encontre de Tao, qui est lui en état de les entendre.

Il y aurait tout un truc à faire sur la place du lit dans Heartstopper, comme espace d’intimité qui n’est pas réservé qu’à la personne désirée. (Question bonus : à quelle fréquence Charlie change-t-il ses draps ?)

Tout en ayant conscience de ma propre tendance à me replier sur mon partenaire et à diriger l’essentiel de ma conversation vers lui, c’est quelque chose que je déplore et aimerais rééquilibrer. Traîner en bande avec potes et boyfriend n’est pas une solution qui me conviendrait, mais cela m’a touchée de voir la chose abordée. Pauline Le Gall a raison, avec son enthousiasme communicatif : parlons de ces films et ces séries moins anodines qu’elles en ont l’air, écrivons à leur propos, parlons-en avec nos amis, de ça et d’autres, avec nos amis qui sont bien plus que des soutiens dans des luttes imposées, présences chéries qui nous nourrissent même en leur absence.

![]()

Avant de rendre Utopies féministes sur nos écrans à la médiathèque, j’ai recopié dans la liste de la filmographie tout ce qui faisait écho ou envie. Écho : Derry Girls 💚, Grey’s Anatomy 🤍, Sex Education 💛, Sex and the City, Grace and Frankie, Ladybird ♥️, Papicha, Portrait d’une jeune fille en feu. Et envie (plus ou moins selon les cas, à checker au moins) : Broad City, Girlfriends, Insecure, Shrill, The Bold Type, The L Word, Tuca and Bertie pour les séries ; Booksmart, Frances Ha, Fried green tomatoes (apparemment le livre plus que le film), Girlfriends, Go fish, Mignonnes et Thelma et Louise pour les films. Des recommandations croisées à me faire ?