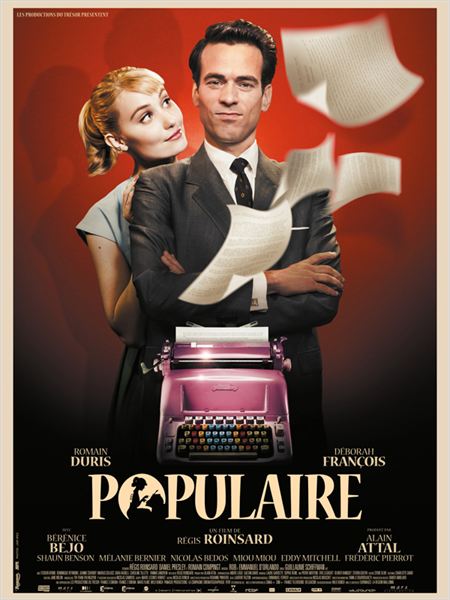

L’affiche et le synopsis de Populaire pouvaient faire craindre le kitsch : il n’en est rien ; les clichés ont reçu un traitement esthétique et humoristique décapant, qui n’est pas sans (me) rappeler Potiche.

Rose, sa robe rose, sa machine à écrire : il fallait bien Déborah François pour donner à l’héroïne tout l’aplomb (voix grave) et la candeur (moue adorable) qui sont les siens. Cette actrice me fait un peu penser à Kate Winslet : there’s more than meet the eye.

Rose, belle plante empotée, décroche un poste de secrétaire auprès de Louis, patron agaçant (comme la moue de Romain Duris) qu’elle a pris de cours par sa vitesse de frappe à la machine à écrire. Tu ne l’as pas embauchée pour ses qualités de secrétaire, souligne en souriant son ami alors qu’elle démontre une fois de plus sa maladresse. C’est bien ainsi que Rose l’entend lorsque son patron lui fait observer qu’elle serait plus à sa place si elle faisait autre chose pour lui. Seulement Louis ne cherche pas à mettre Rose dans son lit, même après que la jeune femme a accepté de participer au concours de vitesse de dactylographie, dont il était en réalité question, même après qu’elle a emménagé chez lui pour s’entraîner en permanence sous l’oeil vigilant de ce coach autoproclamé, même après qu’elle en est tombée amoureuse, même après que cela est visiblement devenu réciproque.

Alors que la plupart des films situés aux débuts de l’émancipation des femmes font l’apologie de quelque pionnière carriériste, Populaire dépasse la question de la carrière versus la famille et s’arrête sur une autre forme d’exigence : celle qui se doit exister au sein d’une relation amoureuse, émulation heureuse par laquelle on se tire mutuellement vers le haut. La course de vitesse dactylographique comme performance sportive offre un angle totalement décalé pour aborder la question avec le sourire et même, avec le fou rire, lorsque Louis trépigne, son chronomètre en main, ou lorsque la salle de concours encourage les dactylo avec la même hystérie qu’un match de box. Derrière les combats de coq que se livrent ces poulettes, tout un apprentissage : le besoin d’acquérir de la souplesse dans les doigts est l’occasion d’apprendre le piano et celui de s’entraîner des heures durant, de côtoyer les grands auteurs en tapant tout Flaubert et Hugo (alors qu’on aurait pu pour une fois taper Zola sans se faire taper sur les doigts) – éducation bourgeoise et sentimentale express pour la jeune provinciale.

Louis entraîne sa championne, lui masse les épaules quand l’entraînement lui provoque des douleurs mais reste avare de compliments, toujours attaché à la performance : après le concours régional, il faut que la championne normande participe au concours national, et championne de France n’est pas encore suffisant, il faut encore se confronter aux Américaines, reines de la discipline. Pas d’histoire pour rester concentré sur le concours régional, pas de lendemain à ce qui n’était qu’une mise en confiance pour le concours national, il faut rester concentré pour le championnat mondial. À se demander si Louis aime à tirer le meilleur de Rose ou si, comme l’amant de la championne en titre (quelle que soit la femme qui le détienne), il ne peut aimer que la meilleure – c’est-à-dire ne pas l’aimer elle, avec toute l’incertitude que cela suppose quant au résultat de ses efforts, mais seulement l’admiration qu’il peut avoir pour elle.

Il faudra l’intervention de la meilleure amie Marie (en réalité l’ex qui l’a quitté pour son meilleur ami, pas meilleur que lui mais moins intransigeant et plus aimant) pour que Louis renonce à attendre la preuve de la suprématie dactylographique de Rose comme preuve de ce qu’il a raison de l’aimer. Lorsqu’il ne ménage pas ses efforts, on n’a pas le droit d’exiger de l’autre qu’il soit le meilleur si on l’aime mais, si on l’aime, on doit le pousser à être exigeant avec lui-même en exigeant le meilleur de lui, de ce dont on le sait capable mais dont il ne se sait pas forcément capable lui, et que l’on est tenu de lui faire découvrir.

Diriger sa partenaire et se laisser séduire : le subtil dosage de contrainte et d’abandon que suppose le tango arrive à point nommé.

Voilà pourquoi Rose veut un homme exigeant mais pas trop. Même si l’amour est soumis à un certain périmètre, dessiné à partir d’un jeu de possibles initial (il me serait impossible d’être amoureuse de quelqu’un que je n’admire pas un minimum, pour ce qu’il est déjà devenu), il ne peut être qu’inconditionnel (pas de Si tu es championne qui tienne). Car on n’aime jamais que quelqu’un, ce qu’il est et ce qu’il est appelé à devenir ou du moins ce que l’on en devine (ou imagine, et là commencent en général les problèmes). En somme, on est populaire pour ses qualités à un instant t ; on est aimé pour ces qualités et pour ses potentialités.

Et comme lorsqu’on n’attend plus les résultats, ils ne se font pas attendre, on a le droit à un happy end en apothéose – retour de la vie en Rose.

Le vernis comme moyen mnémotechnique pour taper avec le bon doigté, c’est Populaire.

J’ai beaucoup ri avec Palpatine.