Quatre compagnie américaines en tournée à Paris, hourra ! Enfin à Paris… à Boulogne-Billancourt. Il n’est pas improbable que le Parisien pur jus préfère traverser l’Atlantique plutôt que le périphérique et la moitié de la Seine. La Seine musicale, construite sur l’île Seguin après le destruction des usines Renault tombées en ruine, était à moitié vide mardi soir pour l’hommage à Jerome Robbins.

De l’extérieur, c’est une Philharmonie moins étronnesque – ça a même de la gueule, il faut bien le dire. A l’intérieur, c’est un palais des Congrès bis où, en l’absence de balcon, on se retrouve vite loin de la scène. Découragé par les prix s’il ne l’était pas déjà par les changements de métro, le public est si peu nombreux que les gradins latéraux sont fermés par des rideaux – replacement d’office !

La pianiste s’installe sur le côté, en avant-scène, prépare ses poignets à l’heure de Chopin qui vient ; le premier danseur de Dances at a Gathering se place dans un autre espace-temps, au centre de la scène éclairée. Les premières notes le rejoignent, tout en marquant la distance de l’un à l’autre, et d’eux à nous – un afflux d’émotion : une chorégraphie tant et tant répétée à ranimer sur cette scène sans mémoire, pur espace qu’il va s’agir d’habiter, et dans lequel non pas la pièce débute, mais le geste s’origine, une nouvelle fois, dans un mélange d’inconscience et d’effort d’une grande beauté. Puis ce qui émergeait disparaît dans son apparition achevée, les pas de deux, de trois, de quatre, cela s’enchaîne, le geste emporté dans les pas, qui transparaît de loin en loin, comme une bouée au coeur d’une tempête.

De loin en loin : dans les regards, notamment les regards des danseurs abandonnés ou rendus à eux-mêmes par un partenaire éphémère. À l’inclinaison de la tête, la direction du regard, le mouvement ou son suspend, on voit le désarroi se transformer en désoeuvrement, puis l’errance en promenade, pour finalement rentrer dans la danse du beau monde, camaraderie, flirt et fraternité.

Au coeur d’une tempête : l’énergie des danseurs américains, qui articulent généralement plus qu’ils ne lient, au point que la chorégraphie paraît parfois désarticulée de l’être si bien – un pilon de poulet bien nettoyé dont on a oublié le lien qu’il entretenait avec les nuggets qu’on s’enfile joyeusement. Go sur le food-ballet p0rn. Pas de chichis précieux, on peut mettre les coudes sur la table et baver-bavarder, entre gens rassemblés pour partager une bonne soirée, sur les danseurs de qualitay. Chacun a ses qualités, sur lesquelles il mise, et ses défauts, dont il et dont on se fout rapidement : rien ne doit entraver le mouvement, pas même la quête de perfection, surtout pas la quête d’une perfection par essence statique. Après trop de trainings et de photos inanimées sur Instagram, c’est reposant. Pile le repos qui, en se prolongeant, a tendance à se transformer en énergie (par opposition à l’ennui). On se laisse doucement contaminer par ces corps américains, par lesquels tout devient étrangement vivant, actuel, animé – comme une conversation : c’est peut-être un peu bruyant, un peu brouillon, mais le fait est qu’on ne s’en aperçoit qu’après. Après, quand on se souvient avoir préféré une danseuse en vert à l’Opéra de Paris ; le lié et le poli propre à l’école française rend le cabotinage du personnage plus visible : le rentre-dedans n’est pas son style. C’est en revanche celui des danseurs américains. Avec eux, j’aime un peu moins la danseuse en vert, parce que tout le ballet est un peu plus comme la danseuse en vert – d’une même verve vivifiante. Pas un instant on ne s’ennuie ; tout juste divague-t-on un cours instant.

Évidemment, toute règle a ses exceptions et l’on avait donc, pour me faire mentir, un danseur vert d’un lié, d’une grâce infinie, qu’on ne voit généralement qu’aux femmes. Les ports de bras d’Aaron Sanz vous restent longtemps en mémoire ; je m’y suis par instants laissée complètement prendre, hypnotisée par ses gestes seuls quand tous virevoltaient autour. Après l’entracte, le continuum Amérique-Europe passe par Joaquin de Luz dans A suite of Dances. Avec son gabarit plus ramassé, ses tempes grisonnantes et sa gestuelle économe d’artiste accompli, il m’a rappelé Nicolas Le Riche dans la période précédent ses adieux (je ne crois pourtant pas l’avoir vu dans cette pièce ; n’aurait-il pas eu un semblable costume rouge dans un autre ballet ? Mats Ek, peut-être ?).

Malgré tous ces danseurs individuellement remarquables, je crois avoir préféré le Joffrey Ballet au New York City Ballet. J’ai beau connaître et reconnaître la renommée du NYCB, il y a toujours un petit quelque chose qui ne le fait pas pour moi – quelque chose comme une brusquerie, comme une raideur dans l’énergie (pourtant celle qui m’est la plus naturelle, un peu bourrine). Des corps qui ont trop traîné dans du Balanchine et le trainent avec eux, en somme.

Lorsque le Joffrey Ballet entre en scène dans Interplay, je ne peux pas m’empêcher de penser qu’il s’agit là de seconds couteaux : au NYCB le Robbins le plus classique-lyrique-exigeant ; au Joffrey Ballet la pièce jazzy récréative, où les danseurs donnent dans la surenchère mi-crâne mi-bon-enfant. Rapidement, cependant, ils en viennent à s’affronter dans une battle unisexe, où les garçons font des fouettés et les filles des tours seconde suivis. Je suis obligée de revenir sur cette idée de seconds couteaux, et de reconnaître le préjugé purement physique à son origine : les danseurs et danseuses, presque tous de la même taille, partagent un même gabarit hyper compact, qui n’est pas du tout celui de la ballerine type.

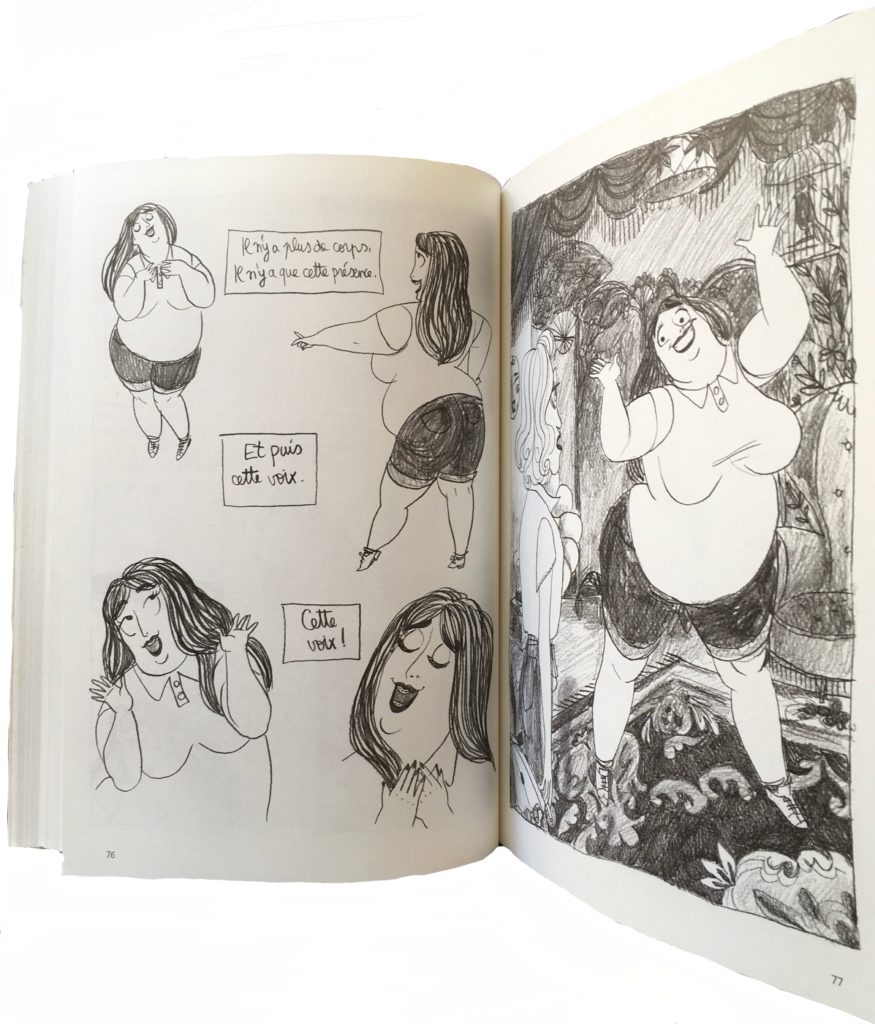

Ces danseurs ne sont pas moins bons que ceux du NYCB, par exemple ; ils sont seulement moins conformes à un standard – qui, comme tous les idéaux, n’existent pas. C’est assez amusant, d’ailleurs : à en croire les interviews de danseurs professionnels, personne n’aurait un corps de danseur ; l’idéal est si prégnant dans la danse classique que, sauf à s’appeler Sylvie Guillem ou Svetlana Zakharova, tout le monde a, sinon un physique atypique, du moins un corps qui n’était pas fait pour la danse. Le Joffrey Ballet desserre un peu l’étau et offre un moment répit hors de l’idéal. Ici, la morphologie d’Éléonore Guérineau ne ferait pas hausser un sourcil ; il y a bien plus charnu dans le corps de ballet.

Cela ne sert à rien de le nier, les cuisses costaudes et les poitrines protubérantes surprennent lorsque le corps de ballet se promène en tous sens dans Glass Pieces : certains, qui ont été habitués à voire la pièce comme une abstraction, trouvent cela gênant ; pour les autres, c’est une incarnation plus vivante encore d’une foule urbaine. Même moi que ma silhouette ne prédispose pas à se préoccuper du mouvement body-positive (selon qu’on passe par le canon danse ou civil, je suis mince ou maigre), j’ai ressenti cette (relative) diversité des morphologies comme un soulagement (assez similaire, quand j’y pense, au confort ayant suivi la surprise de ne plus être en majorité ethnique quand j’ai fait mon master à Villetaneuse).

On notera cependant que, bizarrement, toutes les solistes des Glass Pieces sont des lianes. Il ne faut pas rêver : l’académique ne va pas à tout le monde ; ne pas s’illusionner non plus : la danse classique est une affaire de lignes. Plus les membres sont longs et fins, plus ces lignes sont aisément visibles. Karen Kain, lucide et pragmatique, l’énonçait plus ou moins dans ces termes, la santé du danseur devant mettre le holà à tout extrémisme (idéalisme ?). Je devais avoir une quinzaine d’années lorsque j’ai lu son autobiographie, et ce passage m’avait marquée, comme d’une brutale vérité – que je connaissais, certes, mais que je n’avais jamais entendue ainsi énoncée. Aujourd’hui, je me dit que, pour enracinée que la maigreur soit dans le monde du ballet (et encore, c’est historiquement récent !), la conception sous-jacente est discutable : la danse classique est une affaire de lignes, mais aussi d’énergie. Mettre le curseur sur l’un ou l’autre change considérablement la vision que l’on peut en avoir, et les corps qu’on peut y trouver. Et, vraiment, cela fait du bien de voir de la danse comme celle proposée par le NYCB et le Joffrey Ballet (l’énergie), surtout quand on en a trop vu sur Instagram (les lignes). Sans compter que Glass Pieces est assez jouissif avec sa colonie de danseuses-fourmi en ombres chinoises.