Lift the leg. Tuck the navel. Open your chest. Smile. Je fais comme dit Adriene, et je remonte la commissure des lèvres comme j’actionne les autres muscles : presque à chaque fois, cela me donne envie de sourire. Le sourire mécanique meurt pour renaître organique, non plus soulevé par ses extrémités mais jaillissant, s’écoulant naturellement de je ne sais quel centre en moi, comme si la joie était mémorisée là, dans les muscles, et qu’il suffisait de les contracter pour la libérer.

J’avais oublié qu’il fallait se couper les ongles de pieds même si l’on ne fait pas de pointes.

Les dernières fleurs sont fanées dans ma jardinière. J’ai compté les petites flétrissures bleues : en fait de deux, trois fleurs, il y en a eu douze. Cela m’a fait plaisir de les trouver un jour dans le pot de ma menthe et mon basilic morts la saison dernière, ou peut-être avant-dernière déjà. Par paresse, j’avais laissé les pots sur le rebord de la fenêtre, tiges coupées à ras ; les mauvaises herbes entretenaient une illusion de verdure. Un jour, surprise, j’ai trouvé de petites fleurs, pétales mauves et petit tube jaune, et cela m’a fait bien plus plaisir que des fleurs plus belles que j’aurais plantées. C’est idiot, mais c’était comme une joliesse du destin me rappelant que la beauté arrive même quand on ne s’y attend plus, même dans la négligence de l’indifférence – pourvu seulement qu’on ait laissé, même sans y penser, un peu de terreau. Je me demande si je laisse assez de plate-bandes libres dans ma vie, pour qu’on vienne y semer.

(Merci sans doute à mon voisin de deux étages plus haut, à ses pots alignés sur les miens qui ont parfois débordé sur ma balustrade.)

J’ai découvert samedi dernier qu’à l’heure où je me mets à mon bureau, les rayons du soleil arrivent jusque dans ma cuisine. Je me suis collée au frigo pour les sentir sur moi, sachant que ça ne durerait pas, mais cela a duré, alors je suis retournée dans l’ombre pour mettre de l’eau à chauffer et attraper un livre. Contrairement aux écrans, le papier préserve la lumière ; dans le moment même on l’on s’abstrait de son environnement, il continue d’être là, par la lumière qui se fait texture, le grain du papier cabossé-velouté. J’ai alterné ainsi, un chapitre, une tasse de thé – un Earl Grey vert qui a aidé les rayons à diffuser leur chaleur en moi – jusqu’à ce que ma grâce tourne, et referme sur lui-même un instant qui s’est creusé une durée dans le temps que j’étais déjà prête à employer. J’ai aimé ce moment imprévu, de pure réaction à l’instant, qui venait contredire mes envies déjà plus ou moins listées et agencées. J’ai gâché dans cette lecture ensoleillée une mâtinée sur laquelle je projetais l’écriture de ce billet (parce qu’après déjeuner, je le sais, les phrases se forment avec davantage de difficulté, alors il faut en profiter, vite, vite, vite, surfer sur la tyrannie des rythmes biologiques), et comme à chaque fois que j’ai accepté de perdre du temps, je l’ai retrouvé. Ce ne sont pas tant les heures travaillées que le temps de travail nous dérobe, que le temps de loisir qu’il nous laisse, déformé à sa propre image, soumis à sa propre loi : celle de la productivité.

Vendredi dernier, j’ai aperçu de chez moi trois hommes costauds en costume noir, gants en plastique bleu, qui attendaient deux face à un, jambes écartées, avec cet air solennel professionnel que seuls savent prendre les miliaires, la mafia et les employés des pompes funèbres. Avant même d’avoir repéré la grosse voiture noire à côté, je savais. Il ont cette attitude de qui ne doit pas être surpris à ne rien faire, fusse attendre, alors les bras s’empêchent d’être ballants, une main tient l’autre poignet, derrière ou devant, et le changement de l’un à l’autre leur donne une illusion de mouvement : de la contenance. J’arrête de travailler, je guette la sortie du cercueil. Je remarque que les gants en plastique bleu jurent avec leur tenue, rappellent le contexte surréel de l’épidémie, puis renonce à mon voyeurisme. Le temps d’aller me laver les dents, trois minutes durant lesquelles les cloches de l’église sonnent, les hommes ont disparu. Je me remets à travailler et lorsque je relève à nouveau les yeux, la voiture elle aussi a disparu.

Moi, la meuf la plus impatiente du monde, qui pensait le yoga insupportable de lenteur, je me surprends à arrêter régulièrement la vidéo parce que ça va trop vite : j’ai envie – c’est-à-dire je reconnais le besoin – de rester plus longtemps dans une position. Pas pour la tenir plus longtemps comme on retient sa respiration sous l’eau ; pas pour la perfectionner comme au cours de iyengar que j’avais pris avec une caricature de vieille prof de danse aigrie : juste pour laisser à mon corps le temps de s’y relâcher.

Je savais l’importance de la respiration par la danse, mais de manière abstraite, comme une liste d’il faut : expirer dans l’effort, retenir un peu sa respiration dans les temps de saut, ne pas oublier de faire à nouveau rentrer l’air dans les poumons. Une fois, ma professeur a coupé la musique et m’a demandé de refaire le manège, en silence ; je me suis exécutée et, attendant la correction, elle m’a demandé : « Tu as respiré à quel moment ? » Question rhétorique : j’avais fait le manège en apnée. Je comprends à présent, en y repensant, que le problème n’était pas de trouver à quel moment reprendre mon souffle, mais de le vider, pour pouvoir refaire le plein.

Persuadée que l’expiration se fait sans y penser, j’étais focalisée sur l’inspiration – quand je pensais à la respiration. Avec le yoga, je commence à sentir l’impact de l’expiration : c’est là que les tensions dans le même mouvement se font sentir et se dénouent. Plus je prends conscience de ce mouvement-ci, moins je donne de prise à celui-là. Il faudra beaucoup de répétitions pour que cela s’ancre dans le corps et désamorce une réticence que, devenue réflexe, j’ai crue naturelle. Lâcher prise, la formule me hérisse, mais : expirer, ça oui.

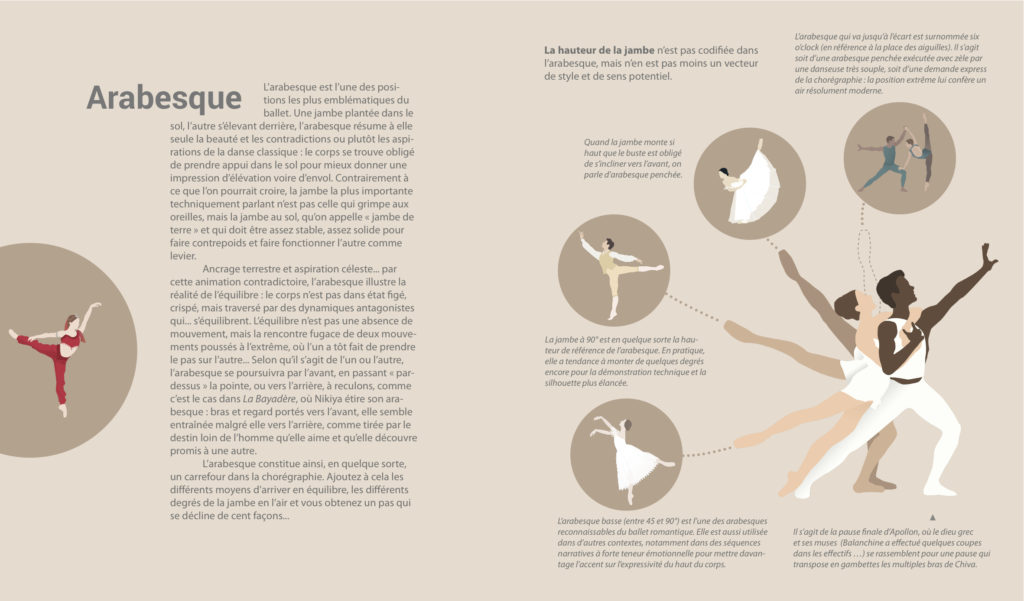

J’ai de plus en plus de mal à travailler, à m’efforcer. Je ne sais pas si j’assure l’essentiel ou si je fais le minimum syndical. Ce n’est pas glorieux, et c’est en même temps le refus de l’absurde : j’ai de plus en plus de mal à envisager un temps de travail fixe, sept heures tenues à mon bureau me paraissent une éternité, même en deux fois trois heures trente, même avec des pauses thé, douche, lavage de dent, goûter. Pour oublier le temps qu’il me reste à tirer, je me concentre sur les tâches, qui ont plus de sens : ce qui doit être fait – concrètement et non plus moralement ou légalement, dans le contrat qui me lie à mon employeur. Je morcèle à l’infini et avance dans la documentation par double-page. Si j’ai fait celles de la journée, je m’autorise à arrêter de travailler avant l’heure de la quille. Mais je ne m’arrête presque jamais avant, parce que ça m’a pris à chaque fois un temps infini de m’y remettre – et cela me prend probablement un temps infini parce que je ne parviens pas à me soustraire à ce qui est devant être, non fait mais : respecté.

Les sapins du coin sont alourdis de jeunes pousses comme d’une couche de neige stabilotée en vert fluo. Le printemps peut aussi avoir quelque chose de pesant. Et de vaguement obscène. Je m’en étonne chaque année en voyant les bourgeons comme de gros insectes boursouflés.

Je longe parfois le parc fermé. Ces sapins-là n’ont pas de pousses sur le dessus des branches, comme des kékés aux pointes décolorées, dressées en piques pleines de gel sur la tête – seulement à leurs bouts : ils donnent l’impression d’être manucurés.

Une feuille A4 est scotchée à côté de l’ascenseur, nous informant du décès de Mme Y., locataire du 5e étage. Je lis le nom : connais pas. En tirant la porte de l’escalier, je prends conscience que je ne connais aucun nom ; je connais les gens par leur visage, leur voix, les trois mots que nous échangeons. Soudain, j’ai peur que Mme Y. soit ma petite vieille favorite, qui semble tout droit sortie d’un épisode de Moomin, un négatif de Little My, toujours gaie et le sourire de chipie, ma sorcière de la rue Mouffetard bien-aimée, que je crains toujours de voir basculer dans la poubelle jaune, lorsqu’elle se penche sur la benne de tout son petit corps pour retirer les ordures jetées par d’autres, qui ne sont pas recyclables. Local poubelle à part, c’est un peu la petite vieille que je peux espérer devenir, ridée comme une pomme, espiègle comme une enfant. J’espère l’apercevoir bientôt. J’espère qu’elle n’est pas Mme Y.

Tout n’est pas toujours étal. J’ai failli repeindre la cuisine avec des épinards, samedi dernier. D’énervement. J’ai fini par manger des radis avec du gorgonzola et des larmes, à même le tapis de yoga que j’avais déplié par anticipation, sans anticiper justement que la faim ne me permettrait pas de caser et cuisine et douche et yoga avant dîner. J’ai donc cuisiné la tarte épinards-bleu-raisins secs du dîner après le dîner.

Il y a toujours des ornières, je perds régulièrement l’équilibre, mais j’arrive à me rétablir – peut-être même avec un peu plus de rapidité, ou de confiance dans le fait que je vais me rétablir. Bref, ça s’équilibre.

Quand j’ai aperçu les sillons de première rides il y a quelques mois (années ?), j’ai eu une réaction de dépit. Puis je me suis dit que ça allait dans le bon sens – littéralement : des plis horizontaux sur le front marquent l’étonnement, disent une capacité conservée ; ça va, je ne suis pas blasée. Depuis quelques semaines, j’observe un nouveau pli qui ne veut pas se défroisser entre mes sourcils, et ça me les fait froncer davantage ; face au miroir, le pli se soulève en bosse : c’est quoi, ça, cet air sévère pas content ? La luminosité trop forte sur mes murs blancs ?

Pendant ce temps, des muscles s’esquissent au niveau de mes bras – à moins que ce ne soit moi qui viennent les y trouver, parce que je constate m’écrabouiller d’un peu moins haut quand je descends en planche sur mon tapis de yoga. Prends ça dans les dents, ride de confinement.

J’ai pris un peu de retard sur l’enchaînement, alors je fais un baby cobra au lieu d’un cobra adulte à qui l’on jouerait de la flûte, et là, hasard, magie : le léger cambré coïncide pile avec ma respiration, ma colonne vertébrale s’étire dans la limite de ma courte inspiration et je redescends aussitôt sur l’expiration, sans suspendre ou accélérer le souffle ; c’est hyper agréable, comme si j’étais un accordéon qui produisait exactement le juste son (en plus harmonieux qu’un accordéon, l’image vaut surtout pour le soufflet). Je comprends qu’il va falloir que je fasse plus petit, jusqu’à ce que je réussisse à respirer plus ample. C’est mon souffle qu’il faut que j’étire, davantage que mes membres. Il est encore un peu court.