Vous voyez la copie double carré Seyes ? C’est celle que rend Abbas Kiarostami. Ce film que je regrettais d’avoir laissé passer est intelligent, très, trop, autant que la conférence savante qui l’ouvre. Et aussi stérile, au final.

Pourtant, lorsque James, venu parler de son livre, défend la valeur de la copie face à la sacralité de l’original, l’ennui universitaire semble sur le point d’être battu en brèche. Questionné par une femme qui fait preuve de toute l’érudition dont elle est capable pour montrer qu’il l’a séduite, il essaye de dévier la conversation, de lui donner un tour plus décontracté. Les facades ocres de la Toscane défilent sur le pare-brise derrière lequel on les devine mal, mais c’est peine perdue, l’invitation à regarder le paysage tombe à plat sur le capot, est écrasée sous les roues : n’attendons pas d’authenticité de qui cherche à faire l’original.

On ne sortira de la dispute intellectuelle que pour tomber dans la dispute profane. Car ce duo balbutiant, qu’on dirait couple si le flirt n’en était pas curieusement absent, se révèle être marié depuis quinze ans. On passera sur les incohérences scénaristiques (genre le gamin qui s’amuse du béguin de sa mère pour « le monsieur » qui n’est autre que son père, revenu de voyage la veille pour son anniversaire de mariage) dans l’espoir d’un rebond. Mais le jeu auquel les soi-disant inconnus se sont livré n’a rien de ludique, et le retournement tombe à plat, comme une crêpe.

James n’a pas la moindre envie d’être de nouveau séduit, il s’accomode parfaitement des restes d’une tendresse distante, pour une femme qu’il aime quelque part dans sa fatigue. Elle, en revanche, voudrait un anniversaire de mariage qui soit la copie conforme de ses noces. Elle traine James sur les traces d’un passé qu’il ne veut ni ne peut ressusciter, d’une époque originelle pour laquelle il n’a pas plus d’admiration que pour ce présent copié qui l’ennuie copieusement, ou pour les oeuvres habituellement portées aux nues (d’ailleurs, il ne dénudura pas non plus sa femme allongée sur le lit de leurs noces). Il a raison, la copie, même si elle n’est pas l’altération de l’original, est autre, et il faut lui trouver une valeur intrinsèque ; on comprend sa patience désabusée, qui lui fait passer une vaine après-midi avec sa femme qu’il tente d’apaiser en lui mettant la main sur l’épaule, et son irritation de ce que rien n’étanche la soif de tendresse, d’amour, d’attention, d’absolu, en fait, de cette admiratrice qui le harcèle par son désir. Ce n’est pas un hasard s’il trouve mauvais le vin qu’on leur sert et si le serveur refuse qu’il le renvoie : pas d’ivresse possible, et ils sont toujours là.

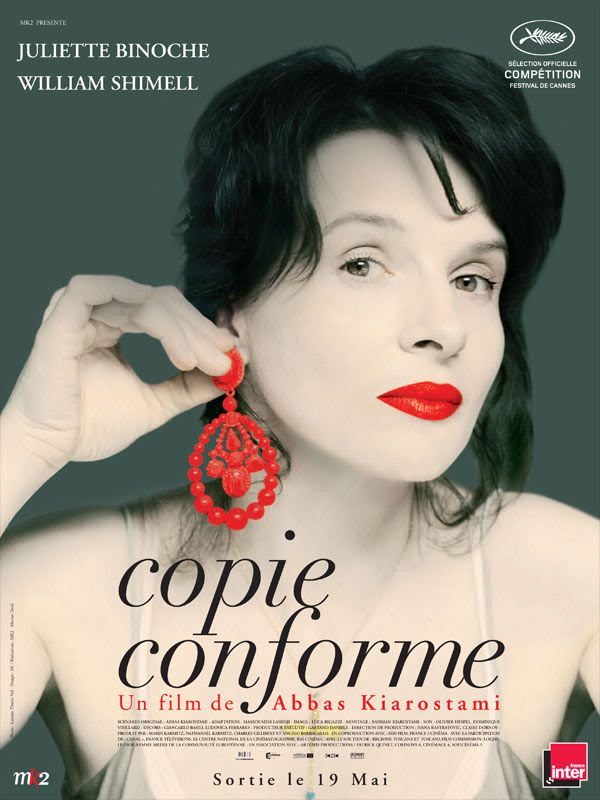

On est donc d’accord avec son irritation à lui, mais on comprend son agacement à elle, qui ne cesse de revenir à la charge, avec ses sujets de discussion, ses compliments élogieux, son rouge à lèvres, ses boucles d’oreilles et ses souvenirs qui ne sont plus vraiment les leurs. Légitime dans sa détresse, insupportable dans son insatisfaction. La film ne nous emmène pas au-delà, il nous ressasse dans cette frustration. Ne reste que le visage dévasté de Juliette Binoche.