À vouloir trop ou trop bien dire, on finit par ne plus rien dire du tout, surtout de ce qui nous a particulièrement plu, à quoi l’on craint de ne pas rendre justice. Parce que les reproductions que j’ai accumulées dans des dossiers sur mon ordinateur n’illustreront probablement jamais les articles complets que j’ai imaginés, voici une triple bill Hopper, Dali et Chagall, histoire de conserver une part de l’étonnement suscité par les expositions de la saison dernière. Pour le reste, pour le décorticage en règle auquel j’aime si souvent me livrer, il y a déjà des essais, après tout.

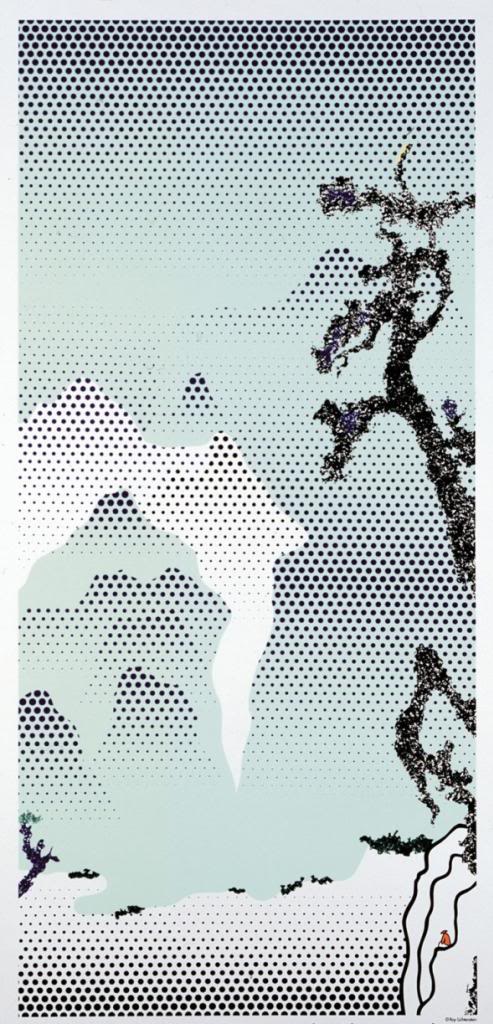

Hopper

Hopper est certainement un des peintres que j’ai le plus fréquenté et dont j’avais paradoxalement vu très peu de toiles (une ou deux à New York, en vacances). La grande surprise de la rétrospective proposée au Grand Palais, cela a été l’intensité des couleurs – comme ironiques des débuts flashy de la publicité. Ce vert, surtout ! J’en lorgne davantage encore vers l’édition de Citadelle & Mazenod1.

A room in New York et son papier peint vert Van Gogh

Et puis, dans de petites salles dédiées, j’ai découvert des aquarelles aux aplats d’huile, et les gravures, presque secrètes, de scènes entr’aperçues depuis le métro aérien. Loin de conclure une rencontre prévue de longue date avec le peintre, l’exposition m’a laissée la curieuse impression que, plus on le fréquente, moins on peut prétendre le connaître2. D’où la lecture du passionnant essai d’Alain Cueff : Edward Hopper, entractes, qui offre une multitude d’analyses pour expliquer cette impression et nous faire reconsidérer l’œuvre sous des angles inédits. À lire de préférence un jour d’hiver froid et ensoleillé, quand la lumière s’approche de celle qui tape, aveugle, sur les grandes façades blanches d’Amérique.

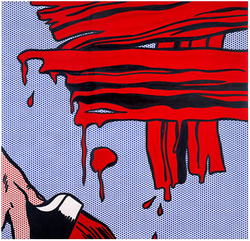

Dali

L’intelligence fulgurante, instinctive, viscérale. Devant ce monde de corps qui s’imbriquent, reproduisent, putréfient, où tout est dans tout, et la beauté dans le malaise, je m’étonne que les parents exposent leurs enfants à la pulsion de mort qui émane du désir, puissante, inévitable, que, même adulte, l’on prend de plein fouet. On essaye d’analyser ce que l’on voit pour amortir ce que l’on ressent mais les correspondances d’un tableau à l’autre, multiples, innombrables affolent les neurones, on n’arrive bientôt plus à absorber, digérer ce que l’on voit, ce que l’on est effrayé de comprendre soudain – l’intelligence fulgurante, instinctive, viscérale.

Vrai tableau de « L’île des morts » d’Arnold Böcklin à l’heure de l’Angel

On fouille dans sa mémoire pour retrouver la silhouette de l’île, au loin, quand soudain, toute lumière retirée, on comprend qu’on est sur l’île aux morts. J’ai froid.

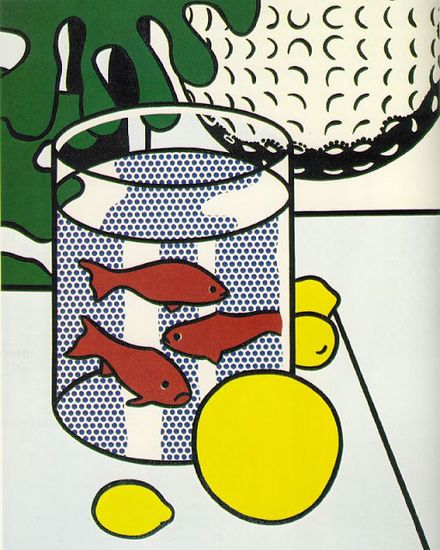

Chagall

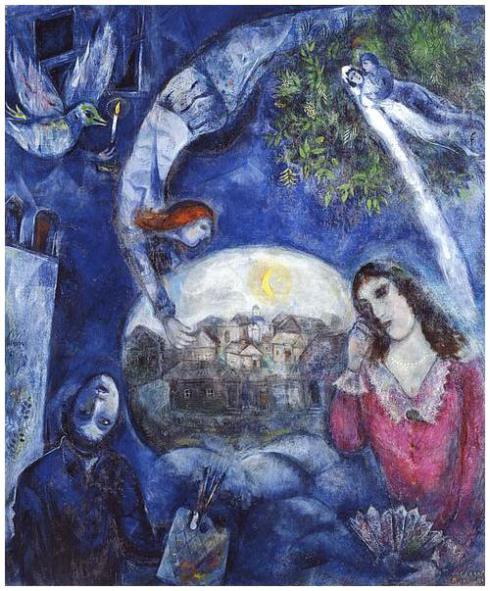

La fascination que suscitent chez moi les toiles de Chagall s’est toujours dispersée devant ses personnages, objets et animaux juxtaposés comme par un collage surréaliste, flottant là sans poids ni logique apparente, pleins d’un symbolisme que je ne sais pas déchiffrer. Mais les couleurs, le brossé à la fois âpre et doux (et le plafond de l’opéra Garnier) ont à chaque fois de nouveau attiré mon œil et je me disais que je pourrais un jour pleinement apprécier, avec un guide ou un peu d’efforts. Ou l’exposition du Luxembourg, malgré un froid glacial (la conservation des tableaux exige-t-elle vraiment une telle climatisation, parfaite pour enrhumer les visiteurs en tenue d’été ?).

Passant d’un tableau à l’autre, on repère les symboles qui reviennent et dont le réseau finit par leur donner sens, un bœuf ici, un candélabre là, et l’oiseau et l’horloge… L’instant de flottement qui me perdait s’estompe devant celui des corps, qui n’obéissent plus à aucune loi de gravité, suspendus dans un espace en dehors du temps, vie d’avant la naissance, rêve, souvenir ou je ne sais quelle autre forme d’éternité.

Autour d’Elle

Les tableaux bleus, dans lesquels Chagall place le souvenir tremblotant de sa femme morte, en apesanteur et robe de mariée, sont particulièrement émouvants – comme une boule de neige qui agiterait quelques restes de tendresse pour faire sourire le chagrin un instant ou une cloche de verre qui sonnerait avec le même élan que celles des églises ou le violon de sa Danse.