Peut-être est-ce le titre italianisant.

Averno.

« Ancient name Avernus. A small crater lake, ten miles west of Naples, Italy; regarded by the ancient Romans as th entrance to the underworld. »

Ok, plutôt latinisant, le titre.

Peut-être est-ce le nom de l’auteur.

Louise Glück.

Comme le compositeur.

J’ai une tendresse arbitraire pour Glück depuis que j’ai croisé un perroquet qui chantait Iphigénie en Tauride dans une version d’anglais.

Ce n’était pas un perroquet, d’ailleurs.

Un bullfinch, c’est ça, je crois me souvenir — on parle d’une version traduite au lycée.

Un bouvreuil, me dit Google. Je ne connais pas l’un plus que l’autre, mais je m’en souviens 15 ans plus tard.

Il y en a plein des bestiaux comme ça, dans les poésies de Louise Glück, que je ne connais pas plus sur la page de droite que la page de gauche.

VO, VF, inconnus au bataillon.

La flore, aussi.

Peut-être est-ce le recueil bilingue.

Je ne lis plus beaucoup en anglais, ces temps-ci. De fiction, c’est-à-dire. Je n’ai pas exploré le maigre rayon anglophone de la médiathèque.

Alors que j’aime plutôt bien la poésie en anglais.

C’est plus reposant que la poésie en français.

Quand je lis de la poésie en français, je m’entends lire dans ma tête. Quand je lis n’importe quoi d’autre, dans ma tête, il n’y a aucune voix ; le sens des mots s’infuse directement. Mais la poésie en français, direct ça résonne grandiloquent.

Pas la poésie en anglais. Là aussi, le sens des mots infuse directement — quand ils font partie de mon vocabulaire, du moins.

Bien sûr, je peux avoir envie de relire quelques lignes à voix basse pour sentir les mots dans la bouche, mais il n’y a pas de voix parasite. Pas d’interruption auto-référentielle.

La poésie en anglais ne pose pas.

Faussement simple, mais pas prétentieuse, j’aime bien.

Ce n’est pas la couverture en tous cas.

Je connaissais la collection « Du monde entier » de Gallimard, mais j’ai eu l’impression d’en voir la couverture pour la première fois.

Comme la fois où j’ai mis mon T-shirt violet fané que j’aime beaucoup, avec son décolleté en V et ses manches trois-quart, et que le boyfriend amusé a commenté : très années 90, les inscriptions. Mon T-shirt fétiche a disparu, j’ai vu soudain à la place un T-shirt tout droit sorti des années 90, incongru dans sa survivance.

« Du monde entier », donc.

Le monde : une sphère au spirographe.

Presque. Le logo date de 1961 ; le spirographe de 1965.

L’ère du temps révolu.

(À l’époque où le spirographe ne me paraissait pas daté, le logo me faisait davantage penser à une pelote de laine.)

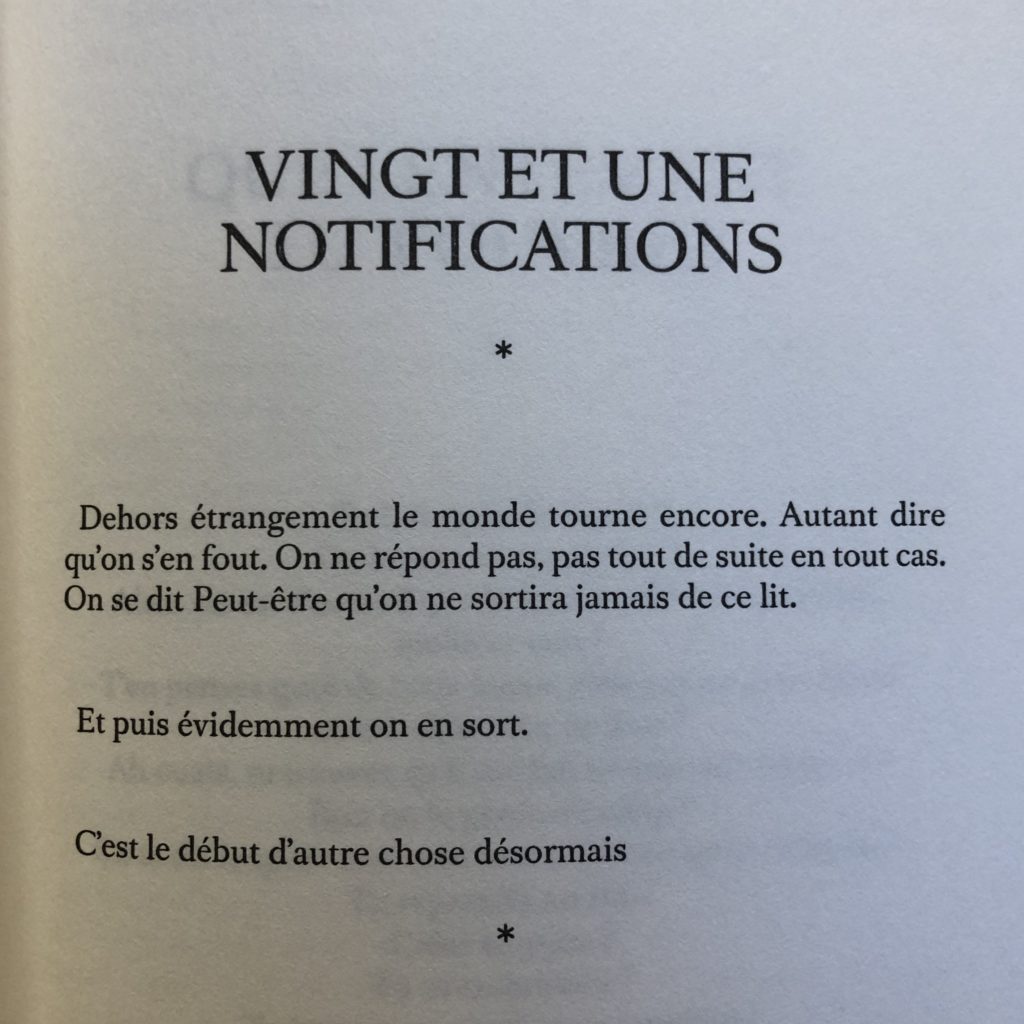

![]()

Je ne sais pas trop pourquoi, en somme, mais j’ai lu Averno.

Sans trop y comprendre grand-chose.

J’ai continué, pourtant. Sans trop comprendre pourquoi.

Pour des bribes ?

La première :

This is the moment when you see again

[…] the birds’ night migrations.It grieves me to think

the dead won’t see them—

these things we depend on,

they disappear.

La première dans le recueil, parce que lors le feuilletage debout devant le rayonnage poésie, c’était peut-être celle-ci, la première, une des premières bribes à retenir mon attention :

I say, as safe as anywhere,

which makes them happy.

What it means is nothing is safe.

Un début de suspens, comme une incursion de roman policier dans la poésie.

![]()

Dans les bribes, il y a aussi un champ brûlé. Par une jeune fille avant de disparaître. Par magie, par suicide ou par enlèvement, on ne sait pas trop. La police ne l’a pas retrouvée.

Ça me fait penser à ce roman que je n’ai pas lu,

avec un ange dans le titre,

La Nostalgie de l’ange.

Une histoire narrée depuis le paradis par une petite fille morte,

enlevée, séquestrée et tuée,

mais promis ce n’est pas glauque,

promettait Mum dans son engouement fasciné,

me vendant le livre que je lui avais offert, pour un anniversaire ou une fête des mères, sur son propre souhait.

Le champ, l’enlèvement, from afar. Je m’en souviens mieux que si je l’avais lu. J’en ai lu les premiers chapitres, d’ailleurs, fondus au récit de sa première lectrice.

Ce champ brûlé me fait un peu l’effet de Ruth dans les Planches courbes de Bonnefoy :

Et alors un jour vint

Où j’entendis ce vers extraordinaire de Keats,

L’évocation de Ruth « when, sick for home,

She stood in tears amid the alien corn »

Or, de ces mots je n’avais pas à pénétrer le sens

Car il était en moi depuis l’enfance,

Je n’ai eu qu’à le reconnaître et à l’aimer

Quand il est revenu du fond de ma vie.

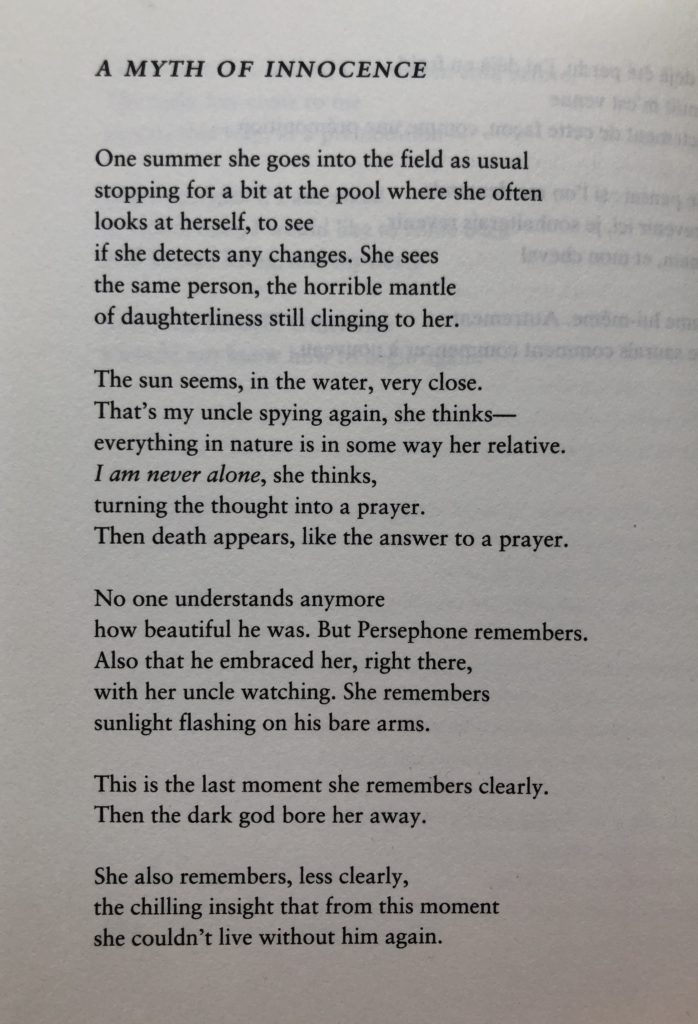

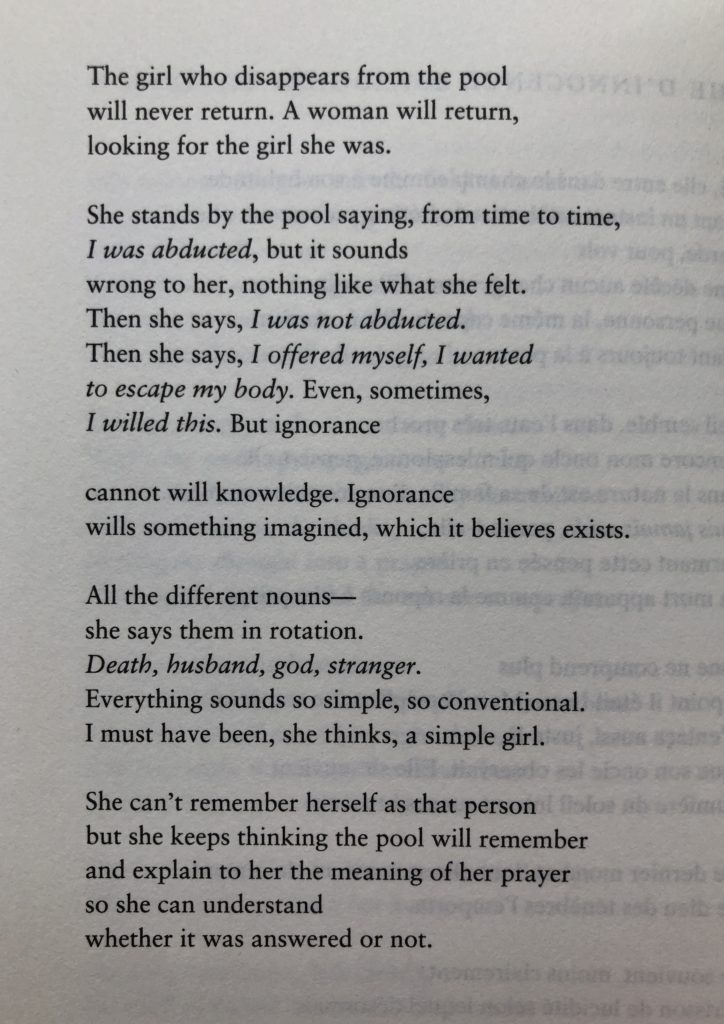

Y’a un truc avec l’enfance chez Louise Glück. Pas l’enfance de quand on est tout petit ; celle de quand on est une jeune fille et qu’on cesse de l’être. Perséphone avance en fil rouge dans le recueil, missing child ou victime de viol, le mythe se mélangeant avec le fait divers sordide, mais aussi quelque chose de plus sourd et diffus qui n’a pas vraiment eu lieu, ou qui a eu lieu sans être perpétré.

There are places like this everywhere,

places you enter a young girl,

from which you never return.

Parce qu’on y a perdu la vie ou l’innocence ?

La traduction traduit « la mort » puis la genre au masculin, sans même une note de bas de page pour expliquer que la mort est un homme en anglais. C’est lui, c’est Hadès :

He wants to say I love you, nothing can hurt you

but he thinks

this is a lie, so he says in the end

you’re dead, nothing can hurt you

which seems to him

a more promising beginning, more true.

Je ne suis pas très mythologie, et pourtant ce sont ces poèmes sur Perséphone qui m’ont le plus happée, dans leur collision violente de la psyché intemporelle avec le fait divers encore trop actuel.

![]()

I want it

to be my fault

she said

so I can fix it—

Consentir à la culpabilité dans l’espoir de conserver une illusion de contrôle…

![]()

He remembers the day the field burned,

not, he thinks, by accident.

Something deep within him said: I can live with this,

I can fight it after awhile.The terrible moment was the spring after his work was erased,

when he understood that the earth

didn’t know how to mourn, that it would change instead.

And then go on existing without him.

![]()

Averno : le monde y est hostile, le monde y est beau, on ne tranche pas.

(« Prism » 3.)

As one takes in

an enemy, through these windows

one takes in

the world:here is the kitchen, here the darkened study.

Meaning: I am master here.

![]()

D’autres bribes, encore, comme on ramasse plus de marrons qu’on n’a de place dans ses poches, sans savoir ce qu’on en fera de retour à la maison.

(« Prism » 4.)

How privileged you are, to be still passionately

clinging to what you love;

the forfeit of hope has not destroyed you.This is the light of autumn; it has turned on us.

Surely it is a privilege to approach the end

still believing in something.

![]()

(« Prism » 19.)

The room was quiet.

That is, the room was quiet, but the lovers were breathing.In the same way, the night was dark.

It was dark, but the stars shone.The man in bed was one of the several men

to whom I gave my heart. The gift of the self,

this is without limit.

Without limi, though it recurs.The room was quiet. It was an absolute,

like the black night.

Très efficace, comme inscription d’un besoin d’absolu dans notre contingence limitée. Bien résumé bien dilaté.

![]()

(Extrait de « Telescope »)

You’ve stopped being in the world.

You’re in a different place,

a place where human life has no meaning.You’re not a creature in a body.

You exist as the stars exist,

participating in their stillness, their immensity.

![]()

In our silence, we were asking

those questions friends who trust each other

ask out of great fatigue,

each one hoping the other knows moreand when this isn’t so, hoping

their shared impressions will amount to insight.