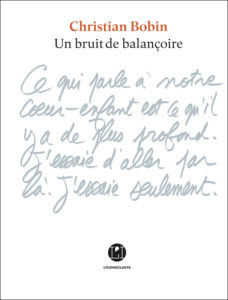

12 mois pour lire 12 livres conseillés par 12 amis. J’ai voulu jouer au challenge, en demandant à 12 twittos / mastodontes des titres, avec comme contrainte qu’il s’agisse de lectures courtes (vu que j’ai déjà des lectures imposées à la fac), disponibles à la médiathèque de Roubaix. Si vous avez des suggestion pour la seconde moitié de l’année, n’hésitez pas à les laisser en commentaire (la poésie est bienvenue aussi).

![]()

Les Nuits bleues, d’Anne-Fleur Multon

Go ?

Go ! émoji pouce émoji sourire timide

Tu vas voir c’est un film étréng

étrange*non mais je te fais confiance

Le relâchement langagier perceptible dès les premières pages m’a fait craindre la facilité : l’autrice aurait-elle mal négocié le virage de la littérature jeunesse, dont elle vient, à la littérature adulte ? Mais non, mais non, il faut se faire à son écriture, voilà tout, laisser filer pour commencer à entendre sa voix, entre les lignes, entre les courts chapitres, pour que la poésie surgisse comme des fleurs séchées entre les pages.

C’est une non-histoire d’amour, parce qu’une histoire d’amour, ça a un début et une fin qui finit mal, avec entretemps mille adjuvants et contretemps. Là, c’est une histoire de désir, de non-événements qui opèrent des transformations silencieuses, qu’on perçoit par palier, comme ça, paf, d’un chapitre à l’autre : on a perçu un certain regard, on s’est dit certaine chose pour la première fois, on est un couple secret, social, confiné, proclamé. Et ça raconte Sara, encore, mais sans h cette fois. Ah oui, c’est une histoire d’amour entre lesbiennes, j’allais oublier de préciser. Avec quelques crudités, c’est bon pour la santé.

Merci à @annechardo pour la découverte

et les trois petits points qui dansent la valse, qui disparaissent, qui reviennent, qui hésitent c’est une valse à trois temps avec le cœur qui bat dans la chatte BAM BAM BAM c’est ce genre de valse-là et puis

On a des journées longues d’allusions de moins en moins subtiles et pourtant personne n’ose vraiment

(elle écrit encore sexe, pas chatte — ça viendra)

elles ne s’étaient pas draguées

elles étaient aussi

très en couple

En entrant dans ton appartement j’avais dit bonjour aux chats voix étranglée tu avais répondu Tiens d’habitude ils ne sont pas gentils comme ça et le silence entre les phrases courtes et qui ne disaient rien n’était pas vraiment

gênant

et je sentais au creux de mon œsophage grésiller l’électricité de l’attente

il n’y a jamais assez de peau qui touche l’autre

[…]l’on pourrait croire qu’il y aurait peut-être entre nous ces hésitations et ces heurts qui rendent les premières fois

timides

maladroites

attachantes aussi,

on l’a cru d’ailleurs

on l’a craint

on l’a attendu

on aurait pensé que

mais ce n’est pas la première fois qu’on fait l’amour, on le comprend vraiment quand nos corps s’imbriquent quand les bassins, les épaules et les dos se trouvent sans secousses, sans frictions, quand on s’embrasse exactement comme il faut

quand on mord dans les chairs

quand on crie

quand on gémit

qu’on s’excite exactement comme il faut

Parfois un éclair de lucidité entre nous on sait que c’est rare, qu’on s’est trouvées

que ce n’est pas comme ça

avec tout le monde.

Après l’amour tu as dormi contre moi petite fille

Et moi je suis restée là à te regarder si fragile dans ton sommeil froncé

C’était foutu

J’étais déjà

Folle amoureuse.

Que lentement tu t’ouvres

Tu bois quoi le matin ?

Du beurre sur ta tartine ?

[…] Ça te dit on regarde Top Chef ce soir ?

Un whisky ?

Ou un Miyazakki ?

etc.

Entre les lavettes en microfibre et descendre les poubelles

J’ai vu dans tes yeux

Ce que j’attendais.

La gorge brouillée j’ai dit

On se ferait pas un restau ce soir ?au lieu d’autre chose

On jubilait, l’air de rien, on aurait voulu qu’il y ait au moins des témoins — ça se regarde l’amour qui s’est dit.

Heureusement il y a les copains

pendant qu’on baise et qu’on s’aime

eux ils s’emmerdent ils font du pain

Ça m’a fait bizarre de retrouver le confinement dans un livre. C’est assez lointain pour que ce soit possible, l’écriture et la publication ; mais trop proche pour que ça ne soit pas étrange, cette expérience qu’on a vécue et déjà un peu oubliée.

![]()

Le Pigeon, de Patrick Süskind

Il m’attendait à la médiathèque sans que je le sache, posé à l’horizontale à côté du serre-livre, un vieux livre jauni et cartonné d’un an mon aîné.

Un jour, Jonathan Noël croise un pigeon dans le couloir en sortant de chez lui et là, c’est le drame. Jonathan Noël est un sorte de Bartelby franco-allemand, qui n’est donc pas anglais, donc pas Bartelby du tout, il would prefer très fort ne jamais avoir croisé ce maudit pigeon, horresco referens, mais c’est le même genre d’existence bien rangée jusqu’à ce que tout parte en vrille, sans qu’on comprenne très bien comment ni pourquoi, et de manière semble-t-il irrémédiable. Tout cela est absurde et en même temps trépidant d’une manière qui contredit la veine héroï-comique. On referme le court livre en se demandant ce qu’il nous est arrivé.

Un détail amusant : je me suis aperçue qu’imaginant la chambre de bonne de ce cher Jonathan Noël, je reprenais le même immeuble imaginaire que pour La Vie, mode d’emploi de Pérec — un mélange de l’ancien appartement de mon amie A. à Paris et de celui de ma psy. Vous aussi, vous avez des appartements témoins pour vos lectures ?

Merci à @le_proviseur@framapiaf.org pour la recommandation

Non mais cet incipit…

Lorsque lui arriva cette histoire de pigeon qui, du jour au lendemain, bouleversa son existence, Jonathan Noël avait déjà passé la cinquantaine, il avait derrière lui une période d’une bonne vingtaine d’années qui n’avait pas été marquée par le moindre événement, et jamais il n’aurait escompté que pût encore lui arriver rien de notable, sauf de mourir un jour. Et cela lui convenait tout à fait.

Il était posé devant sa porte, à moins de vingt centimètres du seuil, dans la lumière blafarde du petit matin qui filtrait par la fenêtre. Il avait ses pattes rouges et crochues plantées sur le carrelage sang de boeuf du couloir, et son plumage lisse était d’un gris de plomb : le pigeon.

Une sorte de sphinx, voila comment Jonathan — qui, en effet, avait lu un jour quelque chose sur les sphinx dans l’un de ses livres — voyait le vigile : une sorte de sphinx. Son efficacité ne tenait pas à quelque action, mais à sa simple présence physique.

Il est des questions qui impliquent une réponse négative, du simple fait qu’on les pose. Et il est des demandes dont la parfaite inutilité éclate au grand jour, lorsqu’on les formule en regardant quelqu’un d’autre dans les yeux.

Il n’était pas homme à cela […] non parce qu’un tel crime lui aurait paru moralement répréhensible, mais tout simplement parce qu’il était absolument incapable, que ce fût par les actes ou par les mots, de s’exprimer. Il n’était pas fait pour agir, mais pour subir.

Toute espèce de perception , la vue, l’ouïe, le sens de l’équilibre, tout ce qui aurait pu lui dire où il était et ce qu’il était lui-même, tout cela sombrait dans le vide total de l’obscurité et du silence.