À la table du petit déjeuner, une petite fille blond pâle, pas bien réveillée, porte un maillot de quidditch Gryffondor qui la fait ressembler à Luna. Lorsque le père, que j’avais pris pour la mère à cause de sa queue de cheval, se lève pour aller se ravitailler au buffet, il découvre un T-shirt Star Trek – famille de gentils freaks.

Sur Leicester Square, enfin sorti des travaux à l’exception de la statue centrale, un frère et une sœur jouent sur des smartphone : le frère en bleu sur un smartphone rose ; la sœur en rose sur un smartphone bleu.

Le tailleur de Palpatine, logé dans une petite maison anonyme aux fenêtres-guillotines, nous demande si l’on souhaite boire quelque chose et a l’air un peu étonné de notre réponse : il nous ramène de l’eau dans de grands verres à bière.

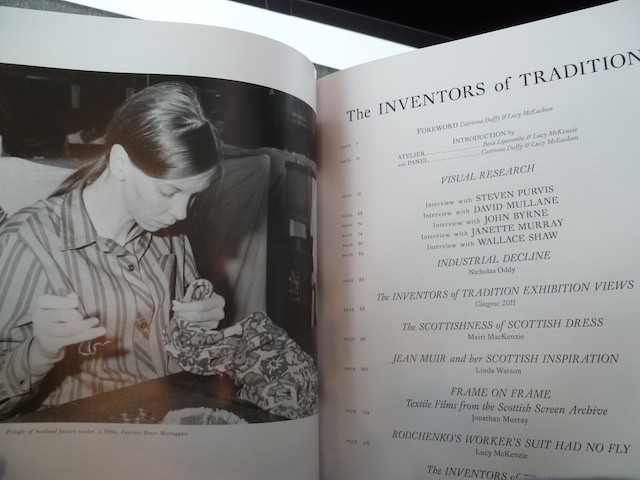

Je prends part au brainstorming sur les tissus à utiliser mais je crois que c’est uniquement pour pouvoir jouer avec les nuanciers et feuilleter une à une les étoffes aux couleurs, reflets et motifs délirants. Le tissu noir à têtes de mort vertes a déjà été utilisé comme doublure – j’espère apercevoir lors des essayages les ronds orangés et moirés so soixante-dix.

– Il n’y a plus qu’à traverser le parc.

– Non mais ce n’est pas le bon parc.

– …

– On devrait faire des itinéraires comme ça, pour voir si les gens arrivent à destination, comme des recettes : prenez un parc, traversez-le…

C’est au Royal Albert Hall qu’on aurait dû donner le nom du Coliseum : l’impression que l’on a, perché en haut de cette gigantesque arène, est exactement celui que j’imagine pour le Colisée de Rome. Je n’ai pas été très très attentive pendant le concert, trop occupée à observer les gens debout, en tailleur ou allongés au parterre, compter les tuyaux de l’orgue et débusquer les buffets cachés à l’arrière de certaines loges.

L’averse orageuse londonienne typique met en relief le dallage très inégal des trottoirs : d’immenses flaques se forment, où l’on plonge la totalité du pied si on n’y prend garde – l’équivalent du bain de pieds désinfectant à l’entrée de la piscine, la propreté en moins. Rapidement, les parapluies ne sont plus suffisants et les piétons se transforment en grenouilles sauteuses.

Au moment où, errant dans Camden market depuis une vingtaine de minutes et désespérant de trouver le glacier indiqué par Hugo, on envisageait de se rabattre sur le carrot cake, l’échoppe des Chin Chin Laboratorists est apparue devant nous. Des nuages de fumée coulent des saladiers où tournent des batteurs électriques pour refroidir les préparations liquides à l’azote. Des blouses blanches aux lunettes de chimiste s’affairent tandis qu’on lit la description de produits vantés comme hyper naturels – un contraste qui résume bien le paradoxe du bio, plus médical que naturel. L’apricot and jasmine ayant été remplacé par le rose and lychee, cela sera chocolat, avec des morceaux de chocolat blanc grillé. Je ne sais pas ce qui est le plus surprenant de la glace à l’azote ou des miettes sans la moindre trace blanche qui ont le goût de chocolat blanc. À moins que ce ne soient les yeux du vendeur très mignon, qu’avait oublié de mentionner Hugo : je fonds avant la glace.

Un, deux, trois, beaucoup de saumons à contre-courant alors que l’on rentre à l’hôtel. Quand une foule de saumons remonte la rivière, c’est qu’ils sont la rivière – proverbe du soir londonien. On remonte à la source : la mosquée déverse des flots d’hommes barbus en tuniques blanches et de femmes Casper, qui irriguent les trottoirs et se dispersent dans les rues, les bus, les canaux qui mènent à Little Venice et ailleurs.

Des triangles en folie : toastés, à la marmelade d’orange, trempés dans le thé au petit-déjeuner ; nature ou complets, brie-cranberries-raisin, fromage-chutney de carottes, œuf-mayo-cresson ou custard ham le reste de la journée.

Les écureuils aiment les princes. Surtout lorsqu’ils sont à croquer. J’en lance un bout à un écureuil roux répondant à tous les critères du cute. Il apprécie tellement que, lorsque je m’apprête à remettre le paquet dans mon sac, il laisse tomber le petit morceau qui lui glissait entre les pattes et, me confondant avec un arbre, s’élance directement à la source des gâteaux. Surprise qu’il me grimpe dessus, je pousse un cri strident. Je vois en même temps les touristes alentours se retourner, les plus proches se mettre à rire et l’écureuil redescendre pour s’emparer des gâteaux qui, dans mon agitation, sont tombés du paquet. Encore heureux, la bestiole n’aurait pas hésité à me griffer tout le corps et à mordre pour que je le lâche ; je me voyais déjà dans un remake des oiseaux d’Hitchcock. La jambe toute griffée, jusqu’au sang sur la cuisse – je manque un peu d’écorce, voyez-vous – je déclare l’embargo de nourriture pour les écureuils du monde entier, vérifie mentalement que je suis bien vaccinée contre le tétanos et nomme l’écureuil à la place du pigeon dans le rôle du rat volant tandis que Palpatine me rappelle la cage spécial visage de 1984. J’en ai recroisé ensuite, qui m’ont dévisagée avec un air mauvais. Tout ça parce qu’en face d’une petite souris, ils pouvent jouer aux gros écureuils. Saletés. Beware of the squirrel. Don’t feed the squirrel or the squirrel will feed off you.

Quatre petits pots sur la table : strawberry, raspberry, blackcurrant et l’orange marmelade que l’on a seul vidé méticuleusement, chaque matin.

Premier étage, premier rang, j’ai pris place à bord du magicobus : cerné des deux côtés par deux gros bus londoniens, il s’amincit et se faufile sans encombre.

Sur les dalles, les pavés, les trottoirs, le bord de la chaussée, les allées, les gravillons, la terre battue, la pelouse, on a marché, marché… Le soir, quand les tendons à l’arrière de mes genoux sont complètement crispés et que je teste différentes manières de claudiquer, je demande à mon compteur subjectif le nombre approximatif de kilomètres parcourus : huit, dix, douze, treize, quinze, dix-huit… les kilomètres s’additionnent au fur et à mesure que mon GPS préféré retrace mentalement la carte de nos déambulations. Le tout en sandales, garanties ampoules proof.

Les vitrines qui font penser à… JoPrincesse : des Monsieur et Madame partout, en peluches et en mugs, mais pas de Princesse – pour cause de concurrence déloyale à la monarchie, sûrement ; Hugo : une lampe lapin spottée près de Carnaby street ; Palpatine : des cufflings en forme de pingouins (je préfère les cufflings aux boutons de manchette, qui m’inspirent le même sérieux que les rouflaquettes).

Snog, recommandé par Pink Lady, propose de composer sa coupe sur mesure en choisissant un parfum de yogurt glacé et un ou plusieurs topping. Moi qui ai toujours envie de dépareiller les coupes à la carte, d’enlever le coulis de ceci, de rajouter de la chantilly à cela et de tester de nouvelles combinaisons gustatives, c’est tout à fait à mon goût. Le concept embête Palpatine, qui n’a pas envie de se casser la tête pour « des bêtises ». Combiner les saveurs et les textures ne me semble pourtant pas très différent des associations de tissus et couleurs qu’il arrange avec goût dans son habillement.

Pourquoi les businessmen britanniques font-ils paraître les français avachis ? Palpatine m’assure que les costumes, trop longs par chez nous, sont ajustés au millimètre outre-Manche : le pantalon casse sur le soulier au lieu de plisser, les manches de la veste laissent apercevoir celles de la chemise et les entournures rendent impossible de voûter les épaules, contraignant à se tenir extrêmement droit. Ces précisions vestimentaires me permettent d’entrevoir la véritable réponse à ma question, une évidence : la veste ne cache pas les fesses. Londres est pleine de petits culs élégants.

Quelle heure est-il ? 11h50, l’heure d’aller se laver les dents. Palpatine retombe dans un demi-sommeil. Un quart d’heure plus tard, il me repose la question, me souhaite un joyeux n’anniversaire et se rendort.

Je n’ai pas été chez Richoux, je n’ai pas mangé de scone, je n’ai pas été dans la librairie à côté de Fortnum & Mason, je n’ai pas traîné les pieds à Savile Row, Palpatine n’a pratiquement pas râlé contre le tube et je suis presque contente que le HMV de Piccadilly ait disparu : je n’ai pas envie que Londres devienne un pèlerinage.

Vingt-cinq ans aura été un anniversaire sans bougie, une belle journée tranquille, que l’on n’essaye pas à tout prix de transformer en fête – plutôt un acquiescement au temps qui passe. Il paraît que la perception qu’on en a s’accélère avec l’âge : ne pas s’en effrayer, ne pas non plus fantasmer une facilité future, prendre sa respiration et avancer – on ne mûrit qu’à son temps, toujours un peu trop lentement. Le temps avance plus vite que nous : on a cherché en vain dans les livrets de 2012 et 2011 le portrait devant lequel on était tombé en admiration au concours annuel de la National Portrait Gallery ; cela fait trois ans qu’il trône dans le salon de Palpatine, que je squatte de plus en plus régulièrement. iDeath, qu’il s’appelle. D’une beauté à couper le souffle.