Cette année de lecture (hors bande-dessinées) ?

- Moins de lecture, déjà. En causes possibles : le remue-ménage de la vie, l’écriture qui s’est effacée au profit du dessin avec effet miroir de la production sur la consommation, et, plus récemment, le retour des lectures imposées pour les études (cela a beau être passionnant, cela affecte le rapport à la lecture plaisir).

- Une révélation : Francesca Melandri. J’ai vraiment l’impression d’avoir vécu avec elle simultanément ce printemps et une grande tranche de vie.

- Une possible influence klariscopienne, avec Sándor Márai et des romans mettant la musique au centre de leur intrigue.

Les Mouettes, de Sándor Márai

Lu en janvier-février, depuis mon canapé

Cette impression qu’on a de percée de l’âme humaine, comme si l’auteur avait vécu des siècles et des siècles :

Voilà comment un être peut en anéantir un autre : il ne le laisse pas partir mais ne s’abandonne pas lui-même, il se l’attache en le détachant du monde, mais en même temps il ne lui permet pas de s’approcher trop près et surtout il ne noue aucun engagement. La personne que l’on choisit et que l’on isole ainsi du monde succombe. Car elle reste seule sans l’être tout à fait, parce malgré tout elle vit dans une sorte de lien, alors que le maître de se soucie pas d’elle, l’esclave… vous comprenez ? Et comment courir voir la police avec ça ?

– Une raison ? … » Sa bouche esquisse une moue et elle étire son corps souple dans le fauteuil. « Une raison, dis-tu… quel terme bien masculin. On dit ou on fait parfois des choses sans raison, uniquement parce qu’on peut, parce qu’on a le moyen de le dire ou de le faire. Tu ne connais pas cette nécessité ?

– Non. J’ai appris qu’il est plus convenable de ne parler ou agir que si l’on a une raison. Mais les livres disent tout cela. »

« Ce vieux monsieur dans la forêt française s’est transformé cette nuit-là et je peux t’affirmer qu’il était séduisant et très intéressant… oui, car il possédait un secret et, comme il le préservait encore, cela lui donnait de a force. Parce qu’un secret que nous préservons représente une force. »

La sensibilité de ses descriptions aussi :

Ils gravissent les marches sur la pointe des pieds ; quand l’ouvreuse pousse la porte de leur loge, le flot de musique passionné et dense monte vers eux du fond de la caverne sombre.

le conducteur a allumé les grands phares qui ont fouillé parmi les arbres pour trouver la route et, pendant un instant, le corps blanc des arbres s’est agité dans la lumière spectrale comme si cette lumière, en les effleurant, avait alarmé des êtres vivants et leur avait imprimé un léger mouvement.

L’Amour sous algorithme, de Judith Duportail

Trouvé à la FNAC pas loin des caisses et lu à la hâte en février, sur la fin de mon expérience Tinder

Cet essai léger est vendu comme une enquête journalistique, mais les « révélations » sur Tinder sont davantage du genre à faire hausser les épaules que les sourcils (est-ce parce qu’on s’en doutait ou parce que les infos ont été relayées par la presse ?). Le livre de Judith Duportail vaut surtout pour son aspect sociologique, et la mise en mot de cette observation participante ; car oui, même quand on lutte contre, l’appli induit des comportements – pas toujours glorieux.

Mieux, mieux, mieux, mieux, qu’avez-vous tous, putain, à vouloir optimiser vos vies sentimentales, à craindre de manquer une opportunité ? Putain de génération de gros coincés, à force de ne pas vouloir se fermer de portes, on va passer notre vie dans un putain de couloir. Mieux, mieux, mieux, mieux, mieux, mais qu’est-ce que ça veut dire « mieux » ?

Tous, sauf moi, de Francesca Melandri

Lu en mars-avril, chez moi et surtout au parc de Choisy, durant mes pauses déjeuner ensoleillées de télétravail

Si on m’avait dit que ce roman était une fresque familiale et historique faisant des allers-retours entre l’immigration d’aujourd’hui et la colonisation italienne, je ne l’aurais pas lu et j’aurais eu bougrement tort. Parce que Francesca Melandri écrit comme personne, avec autant d’ironie que de tendresse. Le mieux est encore de la lire, aussi voilà quelques extraits :

La réalité c’était que Piero et elle, à part se montrer le sens de la vie au lit, n’avaient rien, mais vraiment rien en commun.

« Et pourtant, nous sommes faits pour vivre ensemble, dit Piero la première fois qu’ils prirent acte de cette chose de façon explicite. Tu vois ? Ça s’appelle le mystère.

– Ça s’appelle le sexe, répondit-elle. Nous sommes la preuve que la Weltanschauung compte pour des prunes si deux personnes ont envie de baiser. »

Piero n’était jamais choqué par les manifestations de cynisme d’Ilaria ; il ne les prenait pas au sérieux. Pour toute réponse il lui embrassa un sein.

Le jeune homme la regarde, l’air interrogateur. « Belle âme ? »

« Une qui vient, s’indigne et puis s’en va. En se fichant bien des conséquences de cette indignation. »

Et si c’était de ça que venait le besoin d’Attilio Profeti – depuis qu’il est jeune, d’après ce qu’elle vient de découvrir -, de diviser les autres en catégories : blancs, noirs, gris, nobles, roturiers ? Et si ce désir de cataloguer n’était qu’une façon de se protéger de l’angoisse d’être entouré par des vies impénétrables ? Une manière primitive, sans doute, mais efficace – à en juger du moins par sa propagation parmi les êtres humains. Une phrase qu’elle a lue dans un roman lui vient à l’esprit : les définitions définissent celui qui définit, non pas celui qui est défini.

Le paradoxe, c’est que son père est aussi une des rares personnes […] qui ne lui ont jamais demandé pourquoi elle ne s’est pas mariée, ni pourquoi elle n’a pas eu d’enfants. Aux yeux d’Ilaria, c’est la preuve manifeste que son père Attilio Profeti l’a vraiment aimée.

Comme cela lui arrive souvent quand elle assiste à des bouts d’existences inconnues, elle se demande : « Que peut vouloir dire être cette jeune fille ? » Et comme à son réveil, elle éprouve de nouveau un sentiment d’évidence : même si toutes deux étaient des amies intimes, même si elles se confiaient toutes leurs pensées, elle ne pourrait pas le savoir.

Un besoin impuissant d’attention formait autour d’elle une enveloppe si épaisse qu’elle l’empêchait de comprendre l’autre. Elle avait beau être amoureuse d’Attilio, il lui était impénétrable. Tout cela, auquel s’ajoutait le bienveillant non-amour de ce dernier, créait entre eux le sentiment réciproque mais partagé d’être des étrangers l’un pour l’autre, qui les réconfortait tous les deux.

La beauté me semble surtout une exigence des autres, pour simplifier leurs rapports avec les gens qu’ils rencontrent. On peut la faire sienne ou pas et là-dessus on a une marge de manœuvre ; même si sur le reste non.

Depuis qu’il était petit, Attilio trouvait normal de recevoir du reste du monde une bienveillante admiration ; c’était donc ce qu’il obtenait presque toujours, en vertu de cet injuste privilège universel qui fait que la vie offre encore plus à qui a déjà beaucoup.

Avant son départ pour Addis-Abeba, sa grand-mère l’avait rassurée. « Depuis l’époque de la reine de Saba et du roi Salomon, lui avait-elle dit, il se produit deux choses quand les étrangers se rencontrent : la guerre ou l’amour. Plus souvent, les deux à la fois. »

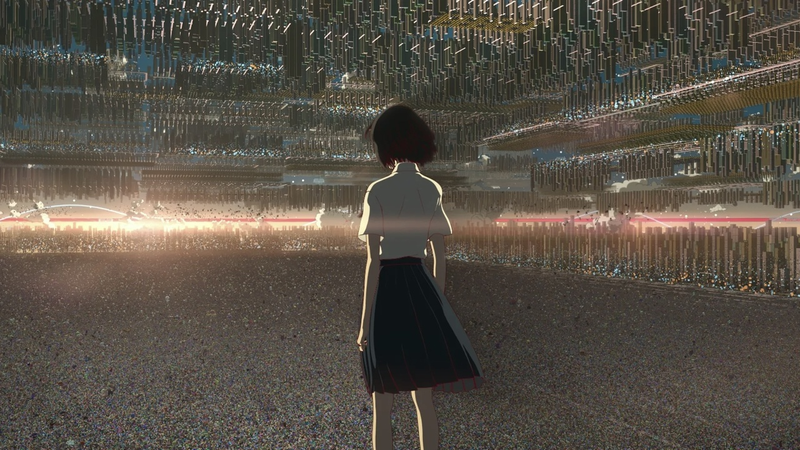

The Game, Alessandra Barrico

Lu en avril, un peu avant, en pointillés, entre autres dans le jardin près de chez le boyfriend

Je l’ai lu, j’ai eu envie de le transposer en dessins/infographies, je ne l’ai pas fait et j’ai perdu toutes les subtilités qui en faisaient l’intérêt. À relire, peut-être. Cette plongée dans les débuts d’Internet était à la fois évidente et étrange.

Plus haut que la mer, Francesca Melandri

En mai, lis ce qu’il te plaît

Francesca Melandri à nouveau, dans un roman plus intime, avec l’univers carcéral en toile de fond (ça m’a fait gloupser à une ou deux reprises, j’ai le chic pour déclencher des échos…). Elle écrit une de ces rencontres où l’amour se retire pour faire affleurer, en-deça de l’histoire qui n’aura pas lieu, un puissant lien d’intimité.

L’intimité inattendue donnée par le rire les avait laissés encore plus étrangers et embarrassés.

Paolo se sentit soudain fondre de tendresse et de tristesse pour elle : il mesura brusquement à quel point elle était peu habituée à recevoir des attentions.

Elle garda le silence. Ne fit aucun commentaire. Paolo eut l’impression qu’elle absorbait ce qu’il lui disait comme la terre le fait avec la pluie : l’eau disparaît mais continue à exister, même si personne ne sait dans quelle nappe, de quelle source, elle remontera à la surface.

Et entourée des bras de Paolo, Luisa pleura, pleura comme elle ne l’avait jamais fait de toute sa vie. Elle pleura ses douleurs menstruelles assise sur le tracteur. Elle pleura les raviolis que sa plus jeune fille avait enviés et qui avaient fini à la poubelle. Elle pleura les chaussures d’homme que, depuis des années, en novembre et en avril, elle sortait de l’armoire pour les cirer. Elle pleura la petite fille qui avait trois ans avant et qui en avait six maintenant, et elle pleura son très beau prénom. Elle pleura ses enfants qui s’entendaient dire dans la cour de l’école : « Ton père est un assassin. » Elle pleura cet homme que, la veille encore, elle ne connaissait pas et par la bouche de qui sortaient des sons de souffrance. Elle pleura.

Un cœur en silence, de Blanca Busquets

Opus 77, Alexis Ragougneau

Lus en mai-juin, en vacances à Sanary

Musique et traumas familiaux : en (relativement) feel-good pour Un cœur en silence, dont la fin baignerait dans une lumière dorée, tandis qu’elle serait plutôt blafarde dans Opus 77, option insondable-insoluble.

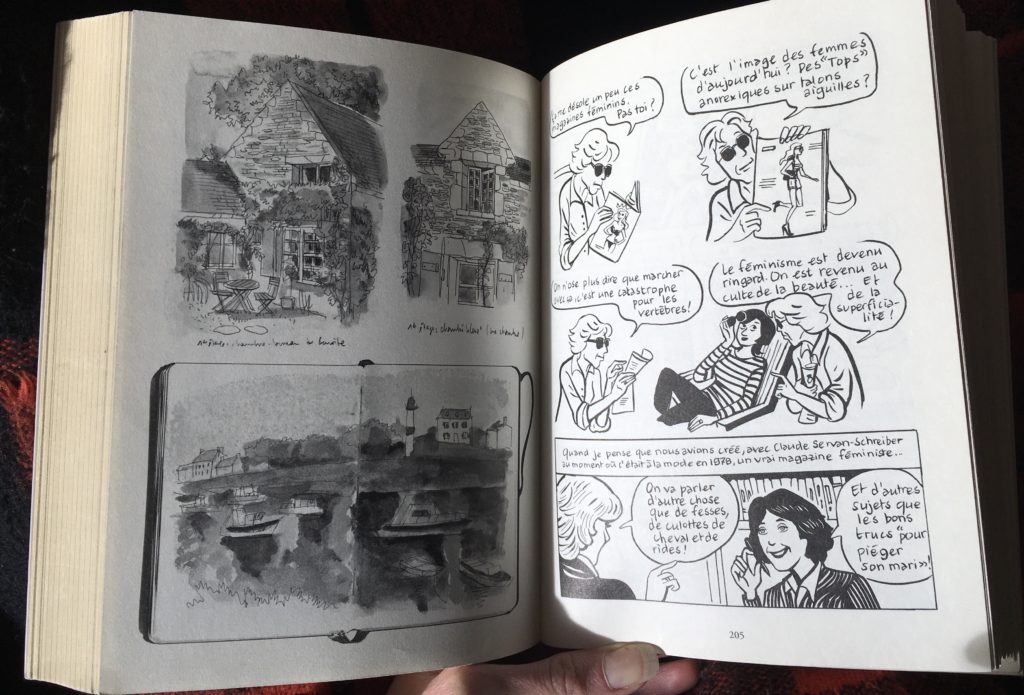

Honoré et moi, de Titiou Lecoq

Lu en juin, essentiellement au parc de Choisy

Peu importe que vous soyez ou non familier de La Comédie humaine, Titou Lecoq parle plus d’Honoré que de Balzac, et moins de littérature que de rapport à l’argent, à la réussite et aux femmes – le tout avec le franc-parler-écrire qui la caractérise : si vous aimez sa newsletter, vous aimerez son essai.

Mais Balzac était-il pour autant Olympe de Gouges ? Franchement pas. Il ne faut pas en faire un féministe, une sorte de Virginie Despentes de la monarchie de Juillet. Il affirmait le besoin d’une autorité qui ne pouvait et ne devait être que masculine, depuis la cellule familiale jusqu’à la tête de l’État. (…) Toutefois, ce qui est merveilleux chez Balzac c’est que ses idées ne transparaissent jamais correctement dans ses romans, même quand il tente d’y introduire sa morale personnelle. (…)

En août, j’ai commencé et je n’ai pas fini : quelques pages de Coup de grâce de Yourcenar, une Pléiade improbable dans le gîte où nous étions hébergés avec le boyfriend le week-end de mon anniversaire ; et Je ne suis pas née ce matin, le roman d’Amélie Charcosset que j’attendais avec impatience, mais que je n’ai pas su lire comme il le méritait : lecture reportée.

Deux cigarettes dans le noir, de Julien Dufresne Lamy

Lu en septembre, sur ma terrasse et dans le métro entre Roubaix et Lille

Plaisir du papier épais, larges marges : un grand format emprunté à cause de sa couverture arborant une danseuse. Et pour une fois, ce n’est pas volé : la fascination de la protagoniste pour l’univers de Pina Bausch (c’est elle en couverture, je ne l’avais pas reconnue) n’est pas du chiqué. Pas de risque de snobinardise chez cette jeune mère qui a renversé la chorégraphe sur le chemin de la maternité ; sa vie, c’est l’usine et son môme Barnabé ; Pina, c’est son secret de meurtrière et son plaisir viscéral de spectatrice. Je ne sais pas comment Julien Dufresne a fait pour donner vie et parole à cette femme sans qu’elle paraisse une caricature d’ouvrière écrite par qui maîtrise les mots, mais c’est exactement ce qu’il fallait.

Surveiller et punir, de Foucault

(Non) lu entre octobre et décembre, souligné, fiché

J’avais oublié les livres difficiles, qu’il faut relire pour avoir lus. Lire Foucault, c’est avancer dans le brouillard, le doigt en l’air de qui a une illumination avant de s’interrompre et de douter, est-ce vraiment ça ? et si on persévère et qu’on tourne suffisamment dans le brouillard, il finit par s’enrouler autour de ce doigt interrogateur comme une grosse barbe-à-papa, qu’on pourra avaler même si elle nous laissera les mains poisseuses. Bref, Foucault n’est pas Boileau, et je trouve ça un poil osé de donner ce livre comme lecture autonome à des L2 même pas en philo.

Il n’empêche, cette lecture a éclairé une expérience de vie de 2021 que j’aurais volontiers évitée, et qui m’a laissée perplexe, à savoir un témoignage auprès de la police : alors que celle-ci avait toutes les preuves qu’il lui fallait pour le chef d’accusation retenu, que l’expert psychiatre avait établi que l’accusé n’avait pas un profil à passer le cran supérieur, et que je n’avais rien de concret à leur apporter, mon témoignage était quand même recueilli pour apprendre à mieux connaître l’accusé. Le fameux savoir-pouvoir. On ne punit pas seulement un fait répréhensible, dommageable pour la société, selon une logique binaire du permis et de l’interdit ; on essaye de savoir si on va pouvoir normaliser le comportement de l’accusé, l’écart avec la norme étant investi par le pathologique.

Vu du geste. Interpréter le mouvement dansé, de Christin Roquet

Lu/fiché en novembre

C’était une lecture imposée au choix, et je suis contente d’avoir choisi cet ouvrage, car il foisonne d’observations sensibles sur la danse : l’esprit pétillant de l’autrice affleure malgré les normes universitaires dont elle s’encombre (quel dommage)(mais quelle bonne surprise aussi que le pétillant ait survécu).

Cette lecture m’a notamment permis de mieux faire le lien entre les différents enseignements que je reçois (l’anatomie, l’analyse fonctionnelle du mouvement, les techniques somatiques…), et a stimulé la réflexion que j’avais engagée dans mon brouillon d’ouvrage de vulgarisation sur le ballet : la question du sens du geste ne s’y pose pas en regard de la chorégraphie d’où le mouvement est prélevé (comme je l’avais envisagé), mais de l’interprète qui l’incarne (en gros : en quoi un geste a l’air différent d’un corps à l’autre). Approche du novice, qui veut apprendre à reconnaître pour comprendre ce qu’il voit, versus du balletomane, qui savoure ce qui affleure de singulier et partant d’inattendu dans la répétition de ce qu’il connait ?

Le Voyage de Pénélope, de Marie Robert

Lu sur le canapé du boyfriend pendant les vacances de décembre

Je me suis abonnée au compte Instagram @philosophyissexy, mais je pourrais aussi bien me désabonner, car je ne lis la plupart du temps que les entrées reprises en story par @melendili, celles où Marie Robert vise juste et émouvant. Les autres sont souvent plus flottantes, moins poétiques ; la généralité ne parvient pas à se hausser jusqu’à l’universel.

On retrouve les mêmes forces et les mêmes faiblesses dans Le Voyage de Pénélope : la traversée de l’histoire de la philosophie est brodée de fil blanc, mais on a quand même envie de savoir ce qui meut le personnages principal et où sa mise en mouvement va la mener. Le roman est artificiel comme un bonbon Kréma : un poil rébarbatif quand on doit s’enfiler le paragraphe à la cerise (le résumé didactique qu’on voudrait sous forme d’encadré pour pouvoir mieux le sauter), mais plaisamment régressif quand on tombe sur un passage au citron-qui-pique-pas.

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

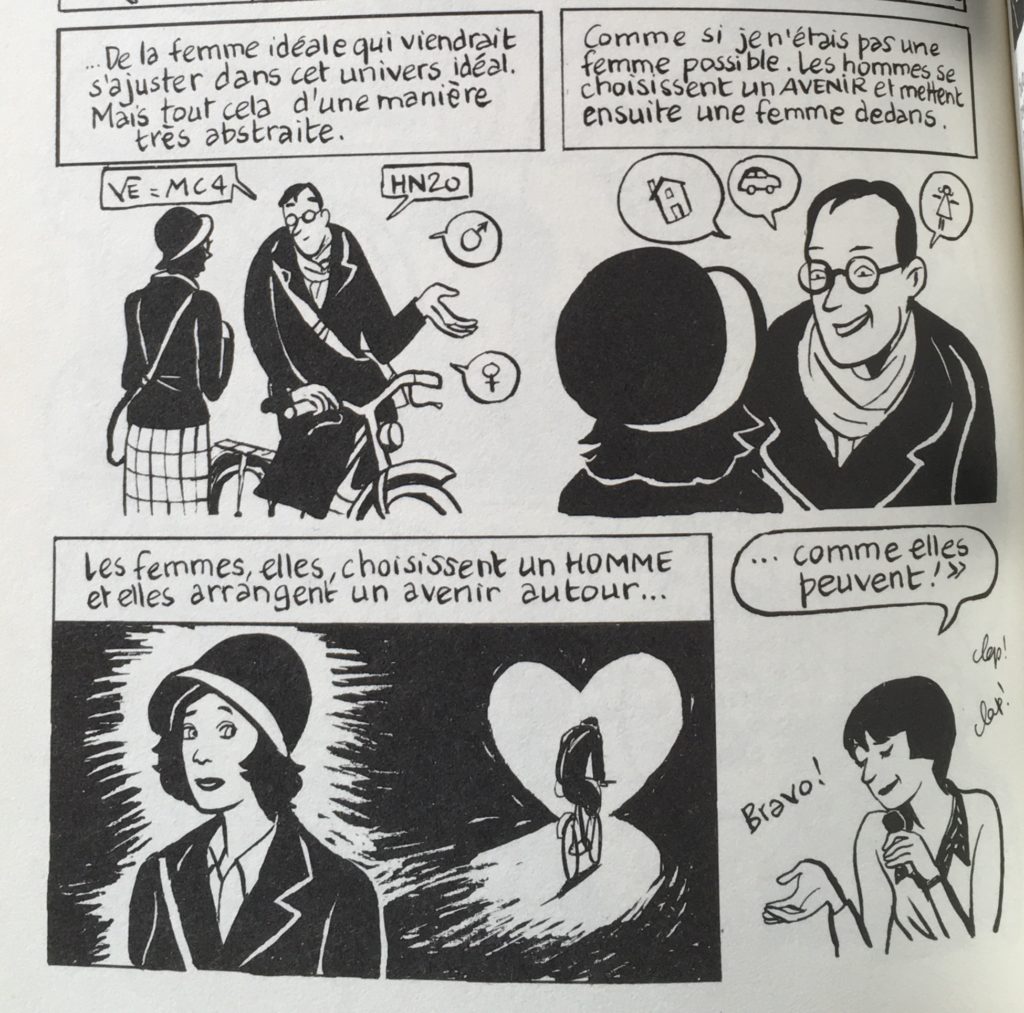

Je me suis rappelée les plans de vie quinquennaux de mon ex et la manière dont j’essayais, au moins en pensée, de m’y intégrer.

Je me suis rappelée les plans de vie quinquennaux de mon ex et la manière dont j’essayais, au moins en pensée, de m’y intégrer.