À propos ou à l’occasion d’Irmina, roman graphique de Barbara Yelin

Généralement, lorsqu’il est question du nazisme, c’est au bruit des bottes que l’on fait référence. Dans Irmina, c’est le bruit de la machine à écrire qui domine : la jeune femme éponyme, indépendante de caractère, a décidé de l’être dans sa vie et prend des cours de dactylo pour avoir un métier autre que femme au foyer.

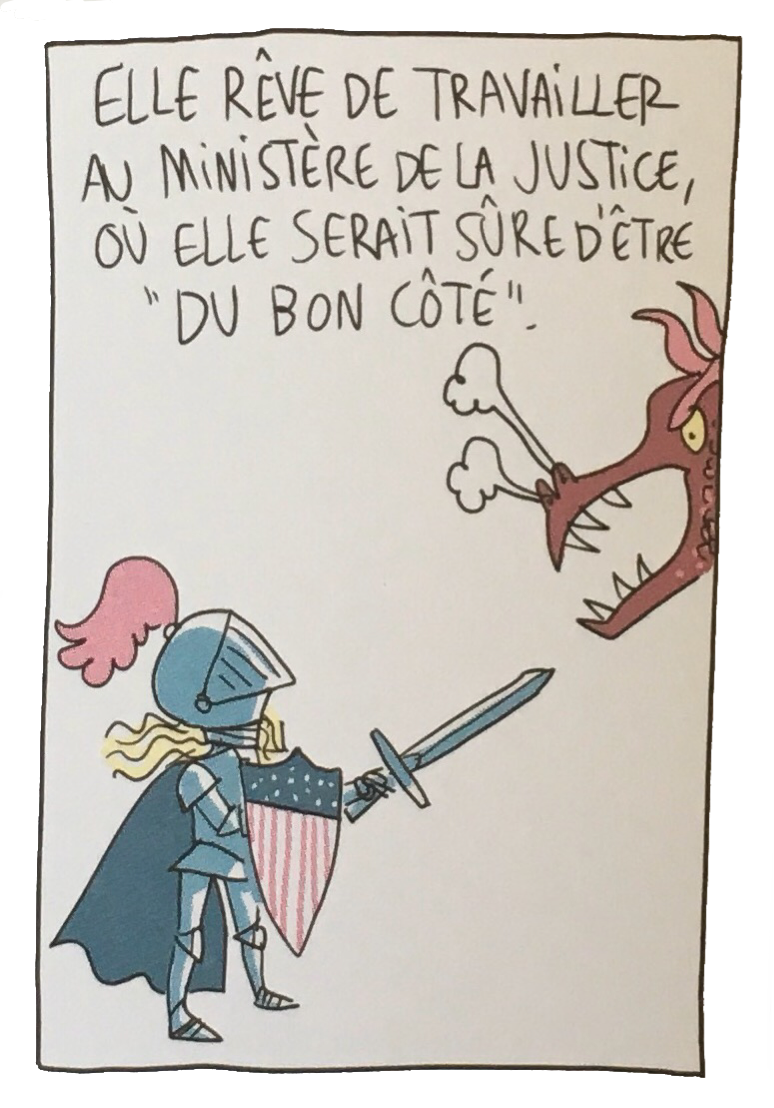

Durant toute la première partie du roman graphique (presque la moitié), on suit la jeune Allemande en échange en Angleterre, et l’on est complètement pris par son histoire naissante avec Howard, brillant étudiant d’Oxford noir et boursier, lorsqu’Irmina est soudain rapatriée en Allemagne : l’histoire se perd dans l’Histoire. La jeune femme perd la trace de l’homme qu’elle aime, et nous de celle qu’on pensait qu’elle était : la jeune femme intellectuellement curieuse et courageuse, qui n’avait pas hésité à prendre la défense d’Howard face à des attitudes racistes, finit par se marier avec un SS convaincu. L’onomatopée qui flottait au-dessus de la machine à écrire de la jeune dactylo se retrouve au-dessus des carottes émincées : elle a démissionné du ministère de la Guerre pour mieux retomber dans l’idéologie du régime, favorisant le retour des mères au foyer. (Sa machine ne lui sert plus désormais qu’à écrire son journal.)

À la déception de l’histoire d’amour avortée succède la fascination pour un phénomène abstrait que Barbara Yelin nous donne à sentir de manière très concrète : autant j’avais compris le rôle de la bureaucratie dans la banalisation du mal, escamotant la responsabilité derrière l’obéissance, autant je n’y avais jamais associé le phénomène de dissonance cognitive, que l’on prend ici de plein fouet (étant donné que voir quelqu’un ne pas voir est le meilleur moyen de voir intensément ce qu’il ne voit pas). La stupéfaction demeure tandis que les éléments de compréhension s’articulent ; on commence à entrevoir comment Irmina, résolument moderne dans son attitude (au sens progressiste : contre les préjugés raciaux, pour l’indépendance féminine…), se met à embrasser la modernité de son époque dans ce qu’elle a de plus nauséabond – sans gaité de coeur certes, mais sans états d’âme non plus.

Son désintérêt marqué pour la chose politique la prémunit de l’élan totalitaire : lorsque son mari loue ce que le régime a fait pour le peuple, elle demande ce qu’il a fait pour eux, pour elle, qui n’a guère envie de se sacrifier au nom d’un bien collectif abstrait. Mais cet individualisme qui résiste à l’élan totalitaire est aussi ce qui la rend aveugle aux drames qui se passent, et ne coagulent pas en un récit cohérent, alarmant : l’incendie du Reichstag ou les vitrines des magasins juifs cassées ne sont pour elle qu’une toile de fond ; ils la dérangent dans son quotidien, sur le chemin des courses (qu’elle comptait faire dans un grand magasin juif). La montée en violence n’éveille pas de doute, au contraire : si culpabilité il y a, elle est immédiatement, inconsciemment changée en ressentiment. C’est, il me semble, le sens de cette phrase terrible que l’auteur met dans la bouche d’Irmina lorsque son fils lui demande qui sont ces Juifs dont il entend parler à tout bout de champ : « Les Juifs sont notre malheur. » La formulation est ambivalente : tout en coïncidant avec la propagande nazie, elle laisse transparaître la rancoeur du bourreau qui en veut à sa victime de faire de lui un bourreau – un paradoxe qui cesse d’en être un si l’on considère le glissement permanent entre identité individuelle et collective (Irmina n’a rien fait en tant qu’individu et c’est ce que, collectivement, on pourra lui reprocher).

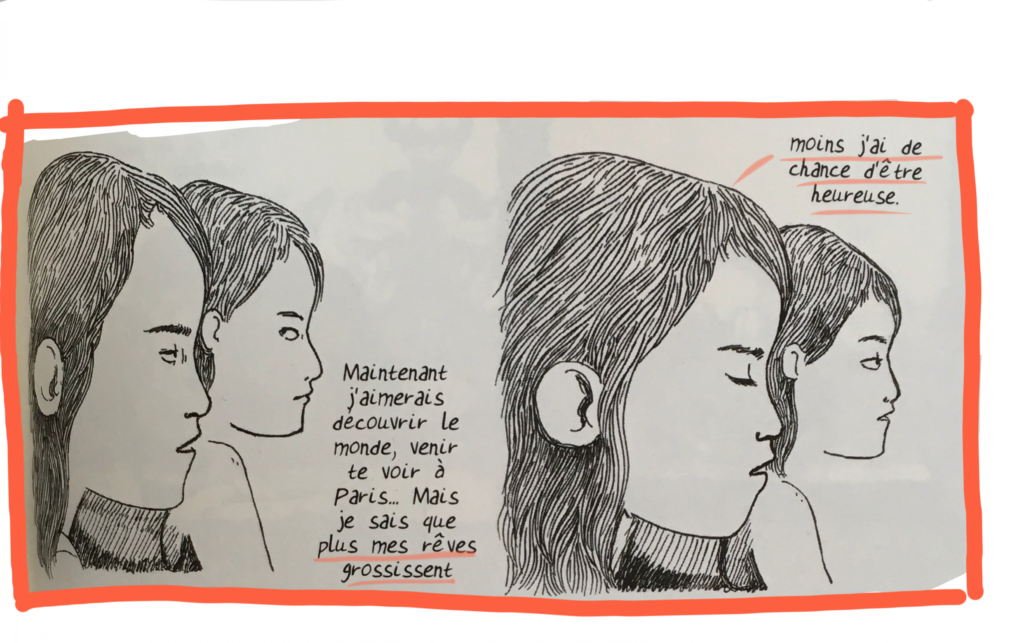

La dernière partie du roman boucle sur le début et, dans l’ellipse narrative qu’elle opère, permet de prendre du recul sur les événements – de l’Histoire, d’une vie. Celle que tous appellent la « courageuse Irmina » a conscience de ne plus mériter son épithète homérique depuis longtemps. La mention récurrente a pourtant le mérite de rappelle le tempérament bien trempé de l’héroïne, aux antipodes de la passivité et de la lâcheté qu’on associerait à l’attentisme. La jeune femme en voulait ; elle voulait plus. C’est d’ailleurs en partie parce qu’Howard, accaparé par ses études et ses nobles desseins, a du mal à trouver du temps pour la voir souvent qu’elle rentre en Allemagne – pour se faire une vie, une situation, sans attendre personne – elle le retrouverait ensuite, voilà tout, voilà l’erreur. De décision hâtive en mauvaise décision, on la voit s’éloigner un peu plus d’un chemin qui, pas forcément plus droit, aurait été plus heureux (de bonheur mais aussi de justesse).

J’étais encore imbibée de l’histoire manquée (histoire d’amour, histoire d’une vie) lorsque j’ai lu la postface, tout entière concentrée sur le traitement de l’épisode historique. Je l’ai lue rapidement : elle ne m’apprenait rien, j’avais déjà vu et revu ça en cours d’histoire, plus précisément même. Puis je me suis rendue compte que ce n’était absolument pas ce sur quoi je m’étais focalisée, que je m’étais accrochée à une histoire individuelle au détriment de l’histoire collective en arrière-plan, contretemps à l’assouvissement de mon désir de lectrice comme aux plans de l’héroïne. Cela revenait à prendre conscience de deux choses : la première, que ce roman graphique est extrêmement bien construit, dans son déséquilibre même : la frustration d’un récit d’abord perçu comme bancal en fait une expérience immersive ingénieuse. La seconde prise de conscience est moins agréable : je suis fondamentalement comme Irmina – en tant que lectrice qui s’identifie mais au-delà, en tant que personne. Cela questionne pas mal mon désintérêt total pour la chose politique. J’ai essayé de m’y intéresser, mais mon intérêt n’a jamais survécu à l’événement sidérant qui l’avait relancé (les attentats au Bataclan, celui des tours jumelles, les troubles ayant suivi l’ouragan Katrina… ils tiennent sur les doigts d’une main). Dès que l’analyse m’a permis de mettre à distance la peur et de sortir de la sidération, disparaît l’intérêt que je croyais avoir développé mais qui n’était que temporaire et thérapeutique.

Dans la foulée, j’ai attrapé un essai que ma grand-mère m’avait offert pour Noël il y a deux ans pour accompagner d’une surprise un livre dont je lui avais donné les références, et que je ne m’étais jamais résolue à lire : Identité, la bombe à retardement (de Jean-Claude Kaufmann), c’était tout de suite moins sexy que The Art of Grace (best feel-good essay ever). J’ai repris et dépassé enfin la préface qui m’avait découragée : pour l’auteur, « Je suis Charlie » était une évidence ; je pensais et pense toujours qu’on peut compatir sans s’identifier, et même qu’il est dangereux de devoir gommer tout désaccord pour condamner un acte de violence et offrir sa compassion aux victimes. À la lecture de ce livre, j’ai pris conscience de ma résistance viscérale à l’égard de presque toute identification collective : je ne suis pas Charlie, je n’ai jamais gagné aucune coupe du Monde – c’est tout juste si je suis une #BalletomaneAnonyme, admirative et enthousiaste pour le travail de l’association, mais paradoxalement réticente à participer aux activités en groupe. Réfléchissant ainsi, je me suis aperçue que ce livre, attrapé comme antidote à ma mauvaise conscience non-engagée… j’en faisais une lecture personnelle, individualiste, coupant le raisonnement de sa dimension collective pour l’essayer à mon petit monde. Suis-je irrécupérable ?

(Merci au traducteur Paul Derouet pour ses bigre, délicieuse manière j’imagine de traduire les Ach…)

![[…] de quel droit fige-t-on quelqu'un ?](https://grignotages.com/wp-content/uploads/2018/10/8CC57081-3B50-47C2-B2EA-A3C5902514CB-1024x687.png)