Photo de Matoo, avec le violoniste-Einstein à gauche

Sur la plage bleutée, coquillage et irrespect

Palpatine et moi sommes au tout dernier rang du tout dernier étage du Châtelet. Les spectateurs de devant arrivent en retard : avec un début à 18h40, c’est compréhensible. Ils parlent un peu : bon, la femme briefe son mari, cela devrait bientôt s’arrêter. Leur amie arrive encore plus en retard et leur claque bruyamment la bise : disons que c’est jovial. Ils parlent : ne vous gênez pas, surtout ! Ils regardent un peu le spectacle et parlent, parlent, parlent à intervalles réguliers. Je me penche vers eux : « Vous comptez parler pendant les quatre heures ? » Non, qu’ils me répondent… avant de se remettre à parler. Je reste bouchée bée tandis que le fou rire gagne Palpatine. De fait, ils n’ont pas menti et partent au tiers de l’opéra : bon débarras ! Il n’empêche, tant d’impolitesse me sidère, surtout lorsqu’on est explicitement autorisé à aller et venir pendant les quatre heures trente que dure le spectacle, sans entracte.

Par peur de manquer quelque chose et par goût du challenge, je n’ai pas bougé de mon siège. Désacraliser l’écoute de l’opéra est une noble intention mais se heurte à la réalité d’une salle qui n’est absolument pas faite pour que les spectateurs y circulent, dans l’obscurité qui plus est : pardon, pardon pour que les spectateurs assis rangent leurs genoux, désolé pour le pied que l’on vient d’écraser, merci pour celui qui vient de vous rattraper alors que vous vous cassiez gentiment la gueule dans l’escalier non éclairé, crounch crounch pour sortir un gâteau de son sachet. J’hésite entre la compassion pour l’affamé qui ne veut rien louper mais n’a pas eu la prévoyance d’avaler un sandwich à 18 h et la réaction de vieille conne avant l’âge (pourquoi pas du pop-corn, tant que vous y êtes ?). Heureusement, la perspective des quatre heures de spectacle empêche la peur d’être gênée de devenir en elle-même une gêne : l’ouvreuse nous a montré sur sa feuille de route les tableaux durant lesquels s’effectue la majorité des sorties et les deux ou trois plages stabilotées laissent entrevoir un retour au calme pour le dernier tiers sinon la deuxième moitié du spectacle.

Photo de Lucie Jansch

Crise de somnambulisme

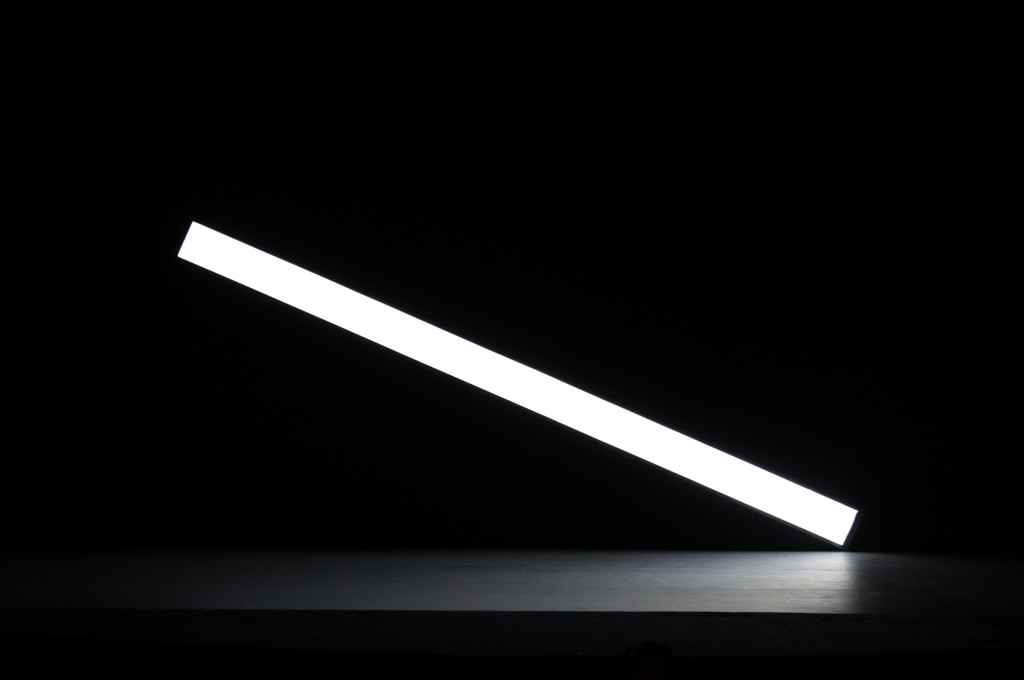

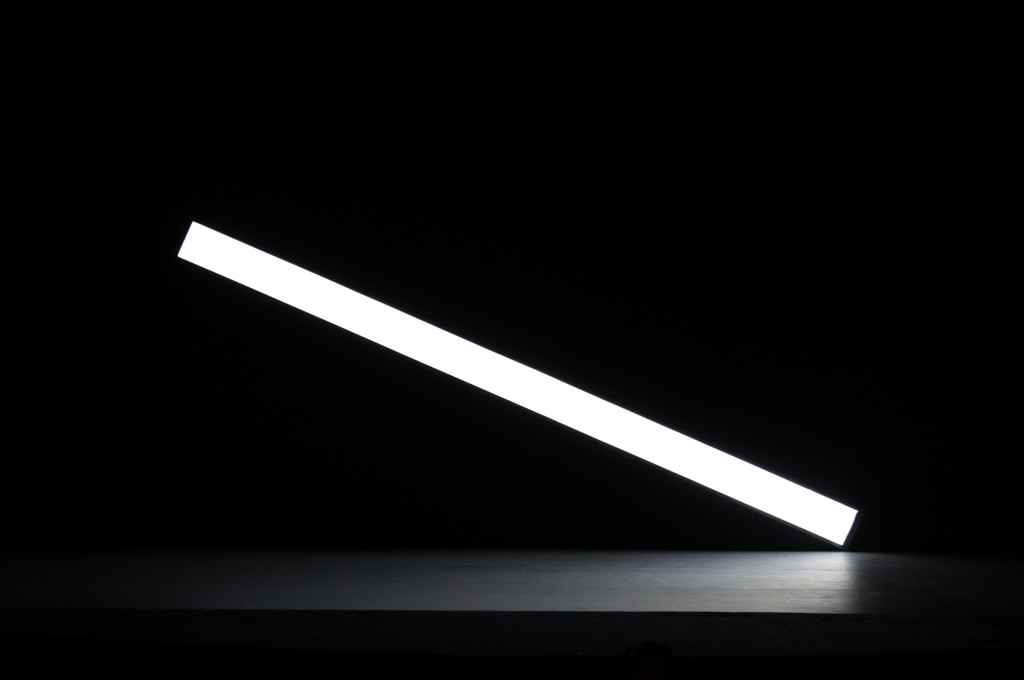

Ponctuellement, le bruit est moins gênant que dans d’autres opéras : la musique est répétitive et la mesure suivante redonne à entendre la phrase musicale, parasitée à la première écoute. On n’a rien loupé et pourtant, la qualité d’écoute est entamée. La musique d’Einstein on the Beach suppose de se laisser aller, de se laisser hypnotiser, presque bercer, par le flux et le reflux de ses répétitions. Si l’on est sans cesse tiré de cet état second par l’agitation du public alentour, la répétition peut devenir insupportable. Imaginez une fête où, au moment de se laisser entraîner dans la ronde, quelqu’un vous attrape par le poignet et vous oblige à vous asseoir ; si la scène se répète, il y a fort à parier que vous finirez incommodé par le bruit de la fête à laquelle on vous interdit de participer. C’est exactement ce qui risque de se produire pour Enstein on the Beach. Philip Glass a d’ailleurs pris soin de ne pas réveiller le spectateur de la crise de somnambulisme dans laquelle il l’a plongé : la musique est composée de telle sorte que les répétitions apportent le changement de manière imperceptible. La traduction visuelle la plus frappante de cette spirale musicale est la grande barre blanche horizontale qui se relève degré par degré jusqu’à atteindre la verticale et monte de même jusqu’à disparaître dans les cintres. La lumière est trop aveuglante pour que l’on puisse en suivre le mouvement en continu, si bien que l’on remarque qu’elle s’est déplacée sans l’avoir vue bouger. Cela m’a rappelé ma première expérience de butō (passage en gras du II) et l’extrême surprise ne n’avoir pas vu arriver des éléments de décor importants malgré (à cause de, en réalité) la lenteur extrême de leur mouvement.

Ces variations minimes maintiennent l’attention du spectateur, qui ne se rend compte de la métamorphose de la phrase musicale que lorsqu’elle a été abandonnée pour une autre. C’est là le second type de changement dans l’opéra. Les musiciens vous parleront d’évolutions du rythme, de la mélodie ou de l’harmonie mais il n’y a pour moi que deux types de changement dans Einstein on the Beach : celui, imperceptible, que l’on ne remarque pas et celui, de rupture, que l’on ne peut pas ne pas remarquer. Ce dernier marque la plupart du temps le passage d’un tableau à un autre. Il provoque tout à la fois soulagement (on change de phrase musicale, enfin !) et irritation (jamais je ne me ferai à cette nouvelle répétition, c’est insupportable !), irritation (on change de phrase musicale, c’est insupportable !) et soulagement (une nouvelle répétition, enfin !). Sans rupture, on ne se serait peut-être pas rendu compte que cela commençait à nous taper sur les nerfs mais, sans rupture, on n’aurait pas non plus eu l’occasion que cela cesse. Philip Glass prend le risque de réveiller le spectateur-somnambule mais donne aussi à ceux qui s’étaient réveillés une chance de se remettre à rêver – un nouveau cycle de sommeil, en somme.

Photo de Charles Erickson

Émerveillement demain le surgissement de ce vaisseau fantôme, entre bateau du Capitaine Crochet et dernier wagon de l’Orient-Express.

A stupid opera

And above all, remember to have fun. It’s just a stupid opera. L’enfant d’Einstein on the Beach a choisi ces mots de Robert Wilson pour la bannière de son blog. Toujours bon à garder à l’esprit quand on doit faire la même séquence de gestes pendant vingt minutes. Toujours bon à se rappeler : Einstein on the Beach n’a pas de sens. Les tableaux se succèdent sans vraiment raconter une histoire, la plupart des textes ont été écrits par un autiste et sont complétés par des suites logiques numériques et musicales : one, two, three, four, five, six, seven, eight, one, two, three, four, one, two… Tout le monde récite ses chiffres à la sortie, sauf ceux qui sont partis en do, ré, mi, fa, do, ré, mi, fa ou la, sol, do, mi, la, sol, do, mi (dont mon esprit, très bien tourné, a fait un lapsus auditif). Cela n’a pas de sens et pourtant, ce n’est pas absurde : c’est juste ce qui est et dont on nous fait sentir l’existence, par les sens. La musique exige un abandon de soi, de ses repères, spatiaux et temporels, pour mieux nous faire sentir appartenir au tout. On le sent et je l’ai compris en voyant sur le rideau de scène la projection du dessin d’une explosion qui, avec son dôme, ressemblait curieusement à une carte du ciel : l’expérience d’Einstein on the Beach est celle que l’on a lorsque, regardant le ciel, la nuit, allongé par terre, dans un endroit éloigné des lumières de la ville, tout se met lentement à tourner et nous donne soudain l’impression d’être suspendu dans le vide, dans le cosmos, la gravité seule nous empêchant d’y tomber. Cette inversion inattendue du point de vue donne le vertige – un vertige inversé, celui de tomber vers le haut ; un vertige réel, celui de se jeter de soi-même dans le vide ; la tentation effrayante de se fondre dans le tout et ne n’être soi-même plus rien.

Photo de Lucie Jansch

Voilà pourquoi ce stupide opéra n’a pas de sens et qu’il ne peut être qu’une expérience sensorielle. La cour de justice, les bribes de récit, les suite de nombre et les figures géométriques ne peuvent être que des images de sens qui, semées dans la mise en scène, donnent un aperçu des différentes manières dont nous tentons d’appréhender le monde et en font ressortir les limites. Einstein on the Beach n’a pas de sens, un sens global, parce que nous ne pouvons pas tout nous expliquer (c’est peut-être aussi pour cela que l’opéra possède cette étrange beauté, comme née de la tristesse). La rationalisation nous aide à comprendre le monde, non à l’habiter – et encore moins à le quitter : pour cela, mieux vaut se tourner vers l’art, la poésie, la philosophie, tout ce qui aidera à sortir de soi, à se rapprocher de l’autre et à nous faire sentir notre appartenance au tout. Ce n’est pas un hasard si l’on parle volontiers d’art total à propos d’Einstein on the Beach, alors que d’autres spectacles conjuguent eux aussi plusieurs arts : le mouvement perpétuel des danseurs, qui n’en finissent pas d’entrer en scène, d’y tourbillonner et d’en sortir fait entendre mieux qu’aucune explication de texte l’appartenance de l’homme au cosmos, qui rend les stoïciens si libres à l’égard de leur propre mort. Ce qui ne dépend pas de nous. Les redondances d’Épictète, que l’élève de philosophie perçoit presque comme une insulte à son intellect (nous mais ça va, j’ai compris), finissent par avoir quelque chose d’apaisant pour l’apprenti philosophe (comme s’il fallait outrer l’esprit pour passer outre). Grâce aux répétitions, visuelles, sonores, de l’opéra, on finit par faire partie de quelque chose qui nous dépasse. Où tout est dans tout, les étoiles dans les points lumineux des figures géométriques et dans les révolutions de la chorégraphie. Lucinda Childs nous offre cette dimension cosmique que l’on avait en vain cherché dans Pléiades et Constellation. Tant pis si l’histoire d’amour finale, si cliché et si vraie, nous prend pour des caniches : Enstein on the Beach a mis l’infini à notre portée.

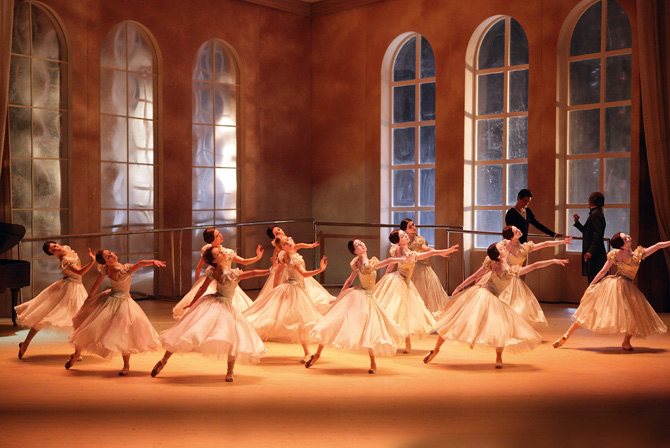

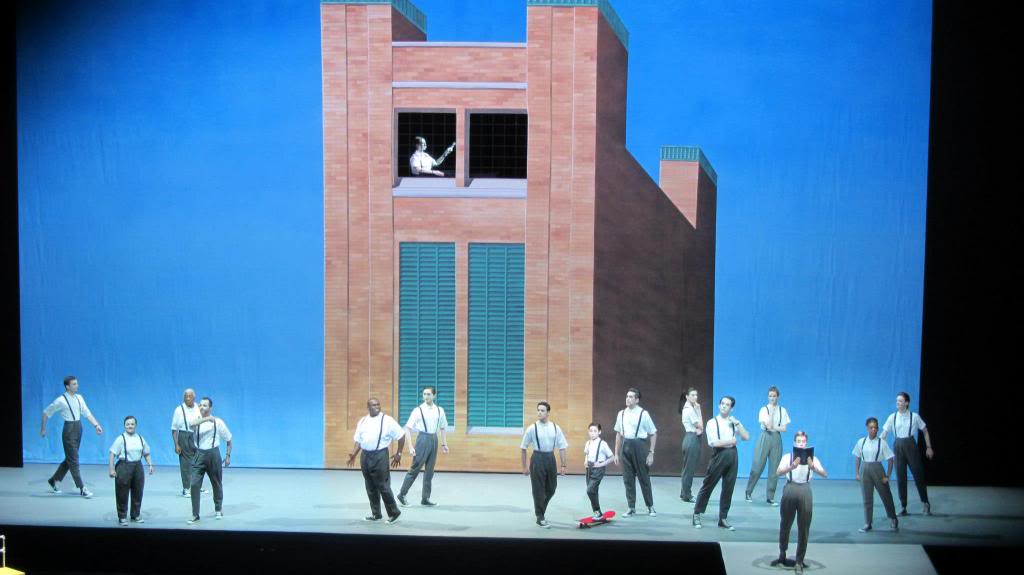

Photo de Cristina Taccone

Fascination et exaspération

Je n’ai pas été fascinée de bout en bout comme cela avait été le cas lorsque j’ai découvert la musique de Philip Glass durant les trente petites minutes d’Amoveo. L’extase en do, ré, mi fa, devant les dérapages contrôlés et les sauts des garçons a laissé la place à un émerveillement un peu plus conscient de lui-même. L’abandon de soi n’est pas chose si facile. Du coup, je comprends que si l’aspect liturgique ne prend pas, si l’on ne se sent pas inclus, le spectacle devient vite insupportable. Je crois n’avoir jamais réussi à écouter mon coffret de CD d’une traite : il fallait bien la chorégraphie de Lucinda Childs et la mise en scène de Robert Wilson pour me rattraper par l’œil lorsque je faiblissais de l’oreille.

Photo de Matoo

Photo de Matoo

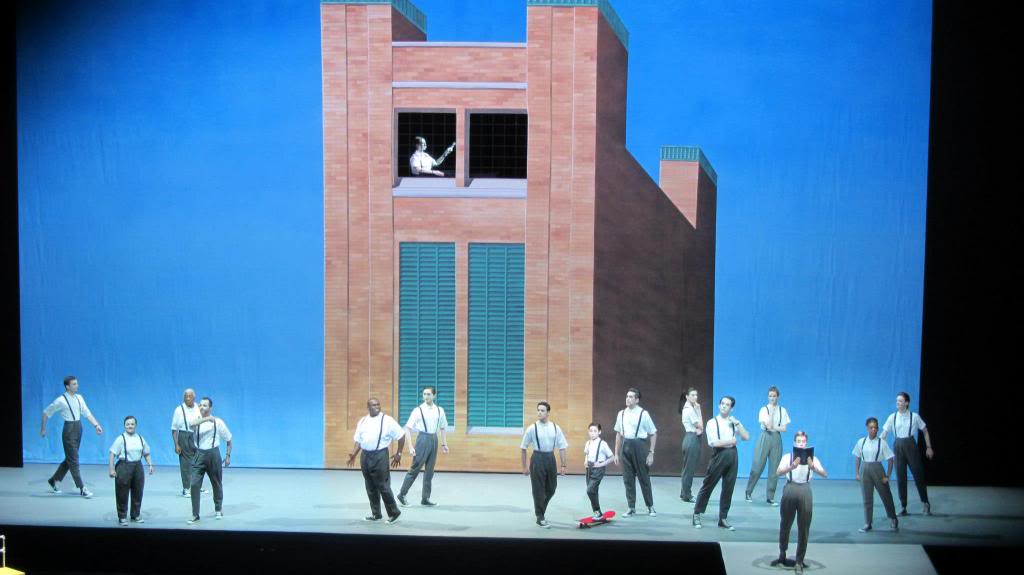

En haut de sa fabrique, perchée dans un ciel à la Hopper, une institutrice répète craie à la main un geste cassé du poignet tandis que tout le monde se fige en bas pour un tableau de Norman Rockwell plus faux que nature.

À lire : l’expérience de Eat drink one woman et ses réflexions très pertinentes sur ce que l’opéra dit de nos rythmes de vie (avec l’inhabituel qui, tout en offrant une échappatoire à la routine, concentre et fait apparaître d’un coup la fatigue accumulée)