Imposture vacancière : je ne mérite pas San Francisco. Contrairement à Melendili ou à LazySunnyGirls, craving for SF, je n’y ai jamais rêvé. La ville n’existe pas dans mon imaginaire. Tout juste y ai-je mis un drapeau gay (Harvey Milk, vu d’un œil distrait à la télé) et des pentes (une vieille histoire d’un J’aime lire : deux gamins fans de glisse, qui mettent toutes leurs économies dans des patins à roulettes un peu spéciaux, puisqu’au pied droit et au pied gauche s’ajoute un double patin pour amis siamois ; déception à la mesure des espoirs enfantins : l’annonce ne spécifiait aucune pointure, le double patin est trop petit pour l’un, trop grand pour l’autre ; heureusement, grâce à l’ingéniosité des enfants, un rembourrage papier pour l’un, un coup de canif pour l’autre, ils patinèrent heureux dans les pentes de San Francisco et perdirent leur virilité naissante en s’explosant contre une bouche à incendie, n’ayant pu freiner à temps). Le drapeau, visible dans le Marais, et les pentes, gravies à Lisbonne, sont bien peu ; les douze heures d’avion me font hésiter ; mais l’occasion ne se représentera peut-être pas, alors pourquoi pas ? Les amis ravalent leur envie et s’enthousiasment déjà pour moi.

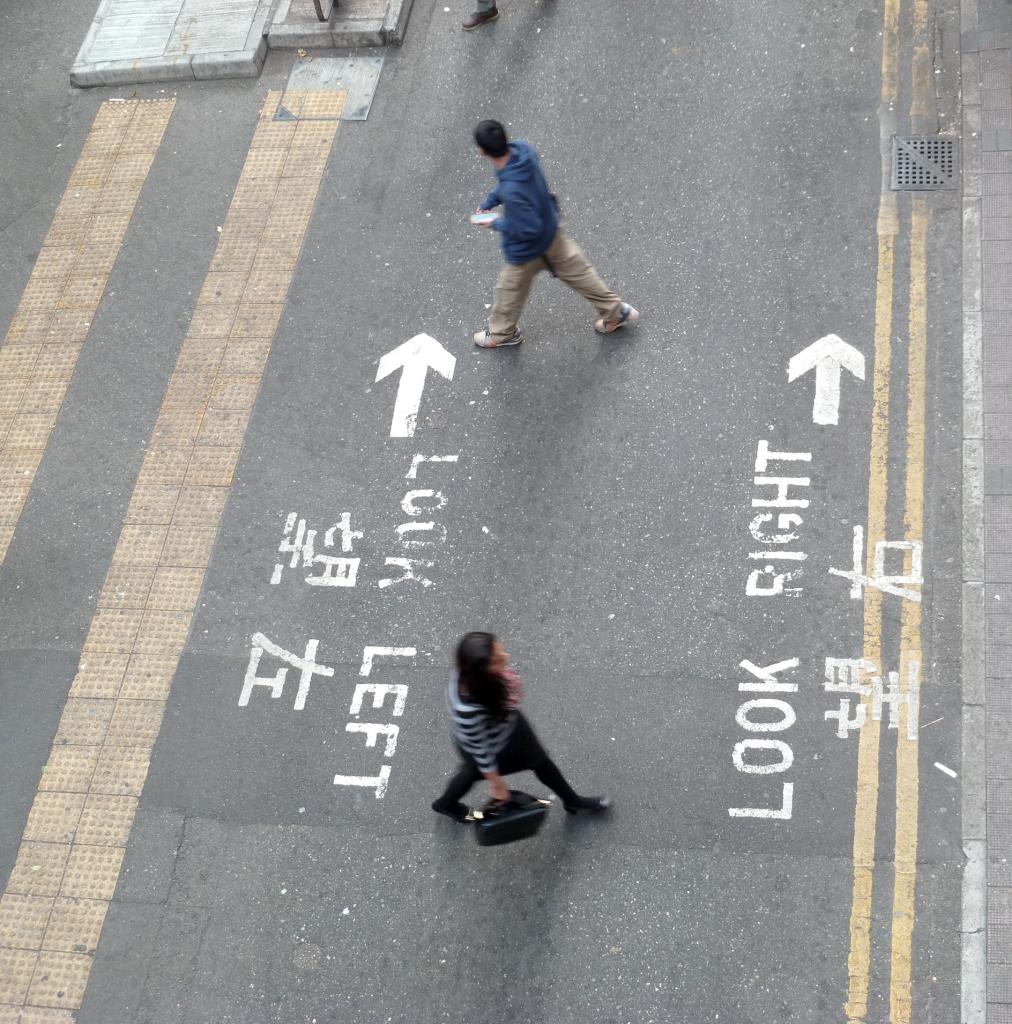

Je pars pour San Francisco comme je suis partie pour Hong Kong : sans attente. L’absence d’attente conditionne tout autant la découverte d’une ville que les fantasmes que l’on peut en avoir : ne sachant pas trop ce qu’on va voir, ce qu’il y a même à voir, on regarde tout et un rien enthousiasme. Il n’y a pas non plus, du moins pas en début de séjour, cette urgence de tout faire tout voir, vite, on a vu, ne trainons pas, il faut tout faire tout voir ne pas en perdre une miette en profiter. Sans chechbox à cocher, on peut s’attarder n’importe où à n’importe quelle heure, accélérer, même devant les sites dignes d’intérêt, et contourner les incontournables (non, pas de cable car). La ville elle-même vous y pousse : c’est une ville qui se vit davantage qu’elle se visite.

À peine arrivée, j’ai voulu prendre le pouls de la ville et je me suis laissée entraîner par les rythmes fous d’un batteur va-nu-pied, l’épilepsie des feux de circulation au milieu de buildings vertigineux, les cheveux déjà emmêlés par le vent, les enjambées qu’on allonge sans avoir dormi, ivre de jet-lag, de bruit, de vent et d’excitation. Passer de la city au port fait un drôle d’effet, comme de passer de l’ombre à la lumière : soudain, il n’y a plus aucune urgence verticale, plus d’étages à empiler ; tout s’étale en quais infinis, ponctués de palmiers et de pontons numérotés. La bouche à incendie laisse place au palmier comme référent de l’ailleurs, cet ailleurs où, ça y est, on y est. L’ailleurs, depuis qu’on a atterri, c’est ici. J’ai du mal à m’en rendre compte, je n’y suis pas vraiment, je n’en fais pas partie, de cet ailleurs : il est autour de moi et se déplace avec moi, je le repousse en avançant comme si je nageais dans le bonheur – et je l’éloigne encore lorsque je tourne sur moi de joie d’en faire partie, que je crois. C’est le paradoxe du voyageur qui veut tout découvrir et tout faire comme un habitant du cru : il voudrait apprendre à connaître assez les choses qui l’étonnent pour qu’elles lui deviennent familières, en oubliant que le familier est ce qui a cessé de l’étonner. J’y pense à chaque fois que je vais à Garnier et que je suis prise d’envie/de nostalgie pour les nantis d’une autre époque qui y avait leur loge attitrée : les femmes qui se repoudraient et potinaient avec la bonne société caressaient-elles du dos de la main le velours rouge des sièges et des tentures rouges pour tâter l’étoffe d’un monde magique ? Pleyel, la Philharmonie, le théâtre des Champs-Elysées… même sans place attitrée, de seulement enchaîner les spectacles, je suis devenue familières de ces lieux (je sais que telles places sont une torture pour les genoux, que telle balustrade crée un angle mort ou, qu’un étage plus haut, il y aura moins de monde aux toilettes). Ils ne me hantent plus, je les habite – au point que les critiques formulées à l’encontre de la Philharmonie ne se fondent même plus sur des critères esthétiques mais pratiques. Une partie du prestige s’évanouit et, au plaisir de sortir, se mêle, de plus en plus prégnant, le souci de rentrer.

On ne peut s’émerveiller que de ce qui nous échappe, voilà le paradoxe du voyage, qu’il soit géographique ou culturel. San Francisco est pour cela assez merveilleuse. Je ne suis toujours pas certaine de pouvoir répondre à la question que tout le monde m’a posée : « alors, San Francisco, c’était comment ? » Cette ville est un kaléidoscope : la city est un bout de New York ; le port, un bout de côte d’Azur (j’imagine bien Dieu frottant les palmiers comme des boudins de pâte à modeler pour les allonger et donner à ce port de Californie son idiosyncrasie) ; certains quartiers résidentiels, de petits Notting Hills, et le quartier chinois, bah, le quartier chinois de n’importe quelle grande ville1.

S’il fallait trouver un emblème pour la ville, cependant, j’élirais sans hésiter le bow window. L’appartement californien avec bow window serait l’équivalent américain de l’appartement parisien avec la baignoire : un fantasme qui se suffit à lui-même (j’ai dû prendre trois bains depuis plus d’un an que j’ai emménagé dans mon appartement ; la seule idée de pouvoir prendre un bain quand j’en ai envie me dispense d’en prendre vraiment). Ces fenêtres arrondies sont à l’habitat ce que le banc est au parc : une promesse de tranquillité – peu importe qu’on s’y assoit effectivement ou non pour une lecture ensoleillée, la promesse est là, déjà réconfortante. Il n’est d’ailleurs pas improbable que le bow window soit un fantasme de lectrice, en ce qu’il permet de se retrancher du monde extérieur tout en bénéficiant de sa lumière naturelle. Ce n’est pas Melendili qui viendrait me contredire. Ni Mona Chollet qui y voit, dans Chez soi, une odyssée de l’espace domestique, la synthèse de nos aspirations contraires : le bow window est à la fois tourné vers le monde et retranché de l’extérieur. Si l’on renverse la perspective, le bow window vu depuis la rue traduit parfaitement la volonté d’habiter une ville que l’on visite. Moi qui ne suis pas très portée sur l’immobilier et trouve les magazines de décoration d’intérieur d’un ennui mortel, j’ai adoré imaginer laquelle de ces maisons j’habiterais. Je n’ai évidemment pas cessé de changer d’avis, enthousiasmée par des palettes tantôt harmonieuses (un camaïeu de violet assorti aux fleurs devant l’entrée !) tantôt déjantées (oh, une maison perroquet !). No limit sur la peinture des lambris ; on pourrait avoir des épisodes entiers de D&Co sur la peinture de ces boiseries. L’encadrement des portes et des fenêtres prend dans ce contexte un sens tout pictural : apercevant de la rue une main en train de fumée, j’ai pensé que cela aurait très bien pu être cadré par Hopper (malheureusement, je me suis fait griller en essayant de prendre une photo).

Juxtaposées, ces façades colorées aux ornements par ailleurs assez similaires font coexister homogénéité et originalité… et s’étendent ainsi sur des rues, des quartiers, des collines, des kilomètres entiers. Pour se rendre compte des distances couvertes par les alignements de rue, il faut soit marcher soit trouver un point de vue en hauteur en marge de la ville. Corona Heights Park offre une vue qui se mérite sur le quartier gay et la banlieue qui s’étale jusqu’à Daly city, que l’on voit de part et d’autres du train sur le chemin de l’aéroport (les maisons, qui n’ont plus rien de joli, sont si étagées et entassées que la ville ressemble à un cimetière – vision particulièrement dérangeante). La marche reste cependant le moyen le plus sûr pour arrêter de minimiser les distances – surtout lorsqu’on tombe dans le triangle des Bermudes de la carte fournie par l’hôtel : la partie ouest de la ville a été compressée pour la faire tenir sur le dépliant, si bien qu’on se retrouve à faire du sur place, surpris par le changement d’échelle pourtant annoncé. Heureusement que le Golden Gate Park, qui se trouve à cette extrémité, a ses pelouses, sa forêt, ses musées (non visités – nous sommes seulement montés en haut du De Young museum) et son jardin botanique pour motiver les gambettes. Car, contrairement à ce que son nom laisse penser, le Golden Gate Park ne jouxte pas le fameux pont, qui se trouve dans le prolongement d’une autre étendue verte, le Presidio.

Le Golden Gate Bridge. On l’a emprunté en voiture au retour de Yosemite, mais vu le trafic et l’heure de fermeture du garage, qui approchait dangereusement, j’ai à peine eu le temps d’y penser. J’en ai beaucoup plus profité lors de la promenade que nous avons fait la veille du départ, sur le sentier forestier qui longe l’océan pacifique. À chaque tournant, on se disait que c’était la dernière fois qu’on le voyait, alors on soupirait, on prenait une photo… et on le retrouvait au tournant suivant. Une running joke. À vrai dire, notre nostalgie était un peu jouée : même si je ne dirais pas non à la maison orange d’architecte de Marina Green visible depuis la plage, dans le quartier des riches proche du pont, le Goden Gate n’a pas été un vrai coup de cœur. Poussez haut le cris. Mon pont préféré – notre pont préféré, puisque Palpatine m’a avoué cette même préférence2 –, c’est le Bay Bridge, aux lignes aussi élégantes que l’allitération de son nom.

Le Bay Bridge est inséparable du ponton d’où on le voit le mieux – un ponton avec des planches espacées qui laissent entendre le bruit de l’eau entre deux claquements de pieds, des balustrades en fer qui donnent envie de s’y accouder et des lampadaires ouvragés où les mouettes viennent de temps à autre se poser. Plus on s’avance, plus le vent souffle avec force et au bout, là où attendent quelques pécheurs du dimanche, emmitouflés, on a la sensation du grand large, si large est la baie. L’odeur du sel, les cheveux décoiffés, les lampadaires d’un autre temps et la vue sur le Bay Bridge… ce ponton est peut-être l’endroit de San Francisco que je préfère, celui que j’associe aussi bien à une joie enfantine portée jusqu’à l’ivresse (premier jour, une glace au sésame noir à la main) qu’à une mélancolie plus adulte (dernier jour, sous la bruine assortie à l’humeur du départ, j’y ai grignoté le brownie le plus triste de ma vie ; Palpatine et moi ne faisons pas les fiers, aussi désespérément sentimental des lieux l’un que l’autre).

Le Bay Bridge, c’est aussi la vue depuis le restaurant un peu chicos que Palpatine nous a offert. Je n’étais pas plus enthousiaste que cela, à la base, sur le mode : des bons restaurants de poissons, il y en a partout ; autant garder nos sous pour des expériences plus locales. Seulement voilà, la lumière déclinante sur le Bay Bridge, le reflet des premières lumières, les couverts argentés sur la nappe blanche, et nous seuls autour, ayant décidé de venir dîner ici, sans y être incités ni invités, seuls face à cette baie de l’autre bout du monde, j’ai eu cette étrange impression d’être passée de l’autre côté du miroir, d’être devenue adulte. Peut-être cette impression est-elle née de la lente transformation du paysage. On s’arrête souvent pour remarquer le coucher de soleil – ville à contrejour, ciel et nuages flamboyants : le coucher de soleil comme substantif qui prend acte de l’image –, mais il est plus rare de voir le soleil se coucher, de regarder l’instant s’évanouir et la temporalité transformer peu à peu le paysage devant soi. J’ai pris quelques photos comme on pose des jalons (en pensant aux études de lumière des impressionnistes) mais c’était pour mieux voir mentir la vue devant nous et sentir un peu plus le mouvement de rotation, la grande roue qui, éloignant les parents par lesquels, il y a dix ans, nous aurions été invités dans un semblable restaurant, nous mène à leur place, définitivement départi de cette impression de jouer à être seuls sans les parents. Ca y est, on est y, à l’autre bout du monde, dans la nuit, dans notre vie d’adultes passés de l’autre côté de miroir, sans plus de reflets pour diriger nos mouvements, avec seulement les loupiotes de la baie pour nous orienter. Je ne sais plus trop ce que j’ai mangé (rare fait pour moi), mais j’ai savouré.

1 C’est à partir de ce principe monadique, selon lequel tout est dans tout, que Charles Dantzig liste dans son Encyclopédie capricieuse du tout et du rien « les rues de Rivoli » (dont, de mémoire, Oxford Street) – manière humoristique de montrer qu’on appréhende toujours l’inconnu en essayant de le rapporter au connu. Le dosage de ces éléments connus détermine l’idiosyncrasie de l’inconnu, lequel pourra, à son tour, se retrouver ailleurs, clairement identifié par l’altérité.

2 Palpatine m’a fait découvrir San Francisco comme je lui ai fait découvrir Londres : en faisant faire le tour du propriétaire. C’est souvent pratique (on évite les galères et on bénéficie des bonnes adresses déjà mappées – Palpatine est un GPS sur pattes), parfois agaçant (non mais ce ton blasé qui essaye de spoiler mon enthousiasme de novice !) mais toujours touchant (le petit côté ridicule de vouloir montrer qu’on est chez soi est contrebalancé par le fait que c’est surtout pour y inviter l’autre et partager le plaisir qu’on a à s’y retrouver).