Une des mes résolutions (plaisante) pour l’année 2022 : cesser de faire du mécénat avec ma carte UGC illimité et retourner au cinéma. Surtout que Lille compte 3 salles proches du métro et bien synchronisées entre elles : pas de redondance, plein de films à voir, et de fait, six films vus ce mois-ci (+ 2 en home-ciné).

L’année aura commencé sous le signe de Virginie Effira, que j’apprécie décidément beaucoup. Madeleine Collins, c’est elle. C’est elle aussi qui rattrape Romain Duris, un peu faux, dans En attendant Bojangles : la justesse revient quand son personnage pique la vedette au narrateur-admirateur. Dans Sybil (vu à la TV), sa présence m’a fait oublier que le film ne va nulle part, s’échouant sur une île peuplée de comédiens (featuring Sandra Hüller, la chouette actrice de Tony Erdman, et feu Gaspard Ulliel, je ne m’en remets pas). Aussi lumineuse dans le rire que dans les larmes, toujours très humaine, la sensibilité intelligente mais pas intello.

![]()

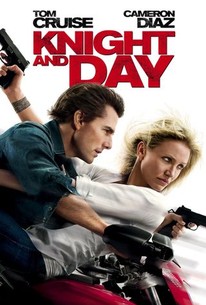

Madeleine Collins : beaucoup plus fin et troublant que ce que l’histoire de double vie laisse supposer. Et qui de mieux que Virginie Effira pour nous faire glisser de la comédie annoncée vers un drame qu’on n’avait pas anticipé, quand bien même sa source nous est montrée dès les premières minutes ?

![]()

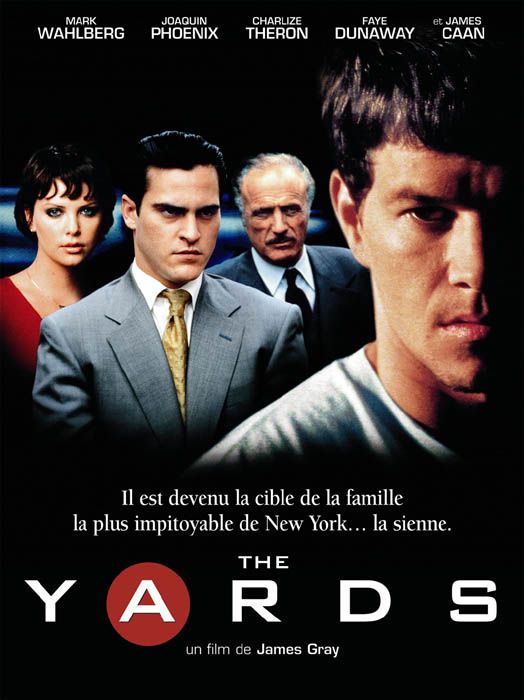

En attendant Bojangles : de la nécessité de la fantaisie pour ne pas sombrer dans la dépression. La fantaisie à tout prix, au prix de la folie. Mention spéciale pour l’oiseau exotique tenu en laisse, nommé Mademoiselle Superfétatoire (indispensable, donc).

![]()

The Trial of the Chicago 7 (sur Netflix): regarder ce film pour Eddy Redmayne? Overruled! Le film vaut pour lui-même et ses dialogues sacrément bien écrits (j’ai tapé mon oreiller de jubilation par moments). Face à un simulacre de procès, on voit se dessiner les postures des contestataires, moins conformes qu’on l’imagine à l’image que chacun renvoie au reste du groupe – mais informées par leur background (est-ce moi qui suis davantage sensible à la manière dont notre éducation nous façonne, y compris lorsqu’on lui tourne le dos ?).

Je retiens le quiproquo grammatical final digne de La Marseillaise : « If blood is going to flow, then let it flow all over the city! » L’absence de précision « our blood » transforme l’appel à médiatiser le martyre en incitation à la violence…

![]()

Annette : je suis contente d’avoir vu ce film au cinéma, mais je ne sais pas si je suis contente de l’avoir vu tout court : clairement, chez moi, j’aurais jeté l’éponge avant la fin. Les longueurs sont d’autant plus rageantes qu’il y a quelque chose, il se passe quelque chose dans ces plans infinis saturés de vert et d’orange. L’histoire est cousue de fil blanc, mais cela n’a aucune importance, car tout est dans le décalage de traitement avec ce que l’on attend, à commencer par l’enfant éponyme qui n’arrive qu’au milieu du film, quand on aimerait bien le voir s’arrêter.

En bref,

le vert va vachement bien avec l’orange, il faudrait que j’y pense plus souvent.

Adam Driver est décidément doué pour jouer les sales types auxquels on ne peut s’empêcher de s’accrocher.

Marion Cottillard ne cessera jamais de mourir, comme héroïne d’opéra ou comme victime de violence conjugale.

Annette-Pinocchio, enfant de bois et d’os, est le truc le plus bizarre et le plus réussi du film.

Quand on a des remininences du Phare devant un autre film, ce n’est pas bon signe.

What did I expect en allant voir un film de Leos Carax, aussi ?

![]()

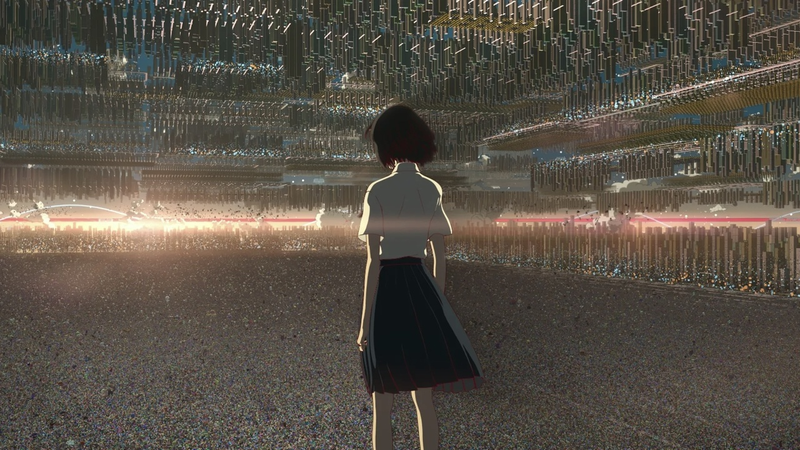

Belle : j’ai apprécié que l’univers virtuel de Belle soit un lieu où l’on se révèle davantage qu’un lieu où l’on se cache : c’est le web dont j’ai fait l’expérience. Bien plus, la perméabilité entre univers virtuel et IRL permet la métaphore. Mamoru Hosoda pousse la dimension symbolique jusqu’au conte, en mettant Belle sur la quête d’une bête rendue belliqueuse par la souffrance. S’occuper de la souffrance d’autrui distrait probablement de la sienne ; dans la vision du féminin dévoué, elle guérit carrément : si le deuil de l’héroïne était le véritable sujet, j’aurais préféré qu’on s’y attarde depuis la nature marginale dans laquelle elle oublie d’habiter, pourtant si splendidement dessinée. En l’état, cela ressemble à un prétexte pour se gargariser de l’inventivité graphique autorisée par l’univers virtuel…

Belle : j’ai apprécié que l’univers virtuel de Belle soit un lieu où l’on se révèle davantage qu’un lieu où l’on se cache : c’est le web dont j’ai fait l’expérience. Bien plus, la perméabilité entre univers virtuel et IRL permet la métaphore. Mamoru Hosoda pousse la dimension symbolique jusqu’au conte, en mettant Belle sur la quête d’une bête rendue belliqueuse par la souffrance. S’occuper de la souffrance d’autrui distrait probablement de la sienne ; dans la vision du féminin dévoué, elle guérit carrément : si le deuil de l’héroïne était le véritable sujet, j’aurais préféré qu’on s’y attarde depuis la nature marginale dans laquelle elle oublie d’habiter, pourtant si splendidement dessinée. En l’état, cela ressemble à un prétexte pour se gargariser de l’inventivité graphique autorisée par l’univers virtuel…

![]()

Twist à Bamako : au milieu d’un pays fraîchement indépendant qui peine à retrouver ou s’inventer une identité, s’enchâsse l’histoire de Lara, jeune fille mariée de force qui prend la fuite, et de Samba, militant socialiste commodément bien plus féministe que les hommes de son époque. L’histoire d’amour n’est pas un prétexte pour retracer l’histoire d’un pays, pas plus que celle-ci n’est le prétexte de celle-là : l’une n’existe pas sans l’autre, et c’est ce qui fait de Twist à Bamako un très bon-beau film, avec des personnages qui se nuancent les uns les autres.

En revanche, ma sensibilité me rend indéniablement plus attentive à l’histoire des corps, magnifiquement filmés dans le désir – notamment cette scène d’amour vertical, où l’on ne voit rien d’autre que les être qui se cherchent puis les corps nus, enlacés mais immobiles, qui se sont trouvés. Travelling en remontant, des fesses jusqu’aux joues, sillonnées de larmes silencieuses.

![]()

La Place d’une autre : cela fera un bon téléfilm pour qui, comme moi, a un faible pour les histoires de servantes-dames de compagnie. Pour une sortie ciné, c’est un peu léger : une infirmière prend l’identité de la dame de qualité qui meurt sous ses yeux, et se présente comme lectrice chez la vieille dame à qui elle devait tenir compagnie. On s’attend évidemment à ce qu’elle soit démasquée, mais le scénario bifurque de manière inattendue… pour l’époque où se déroule l’histoire ; pour une sensibilité moderne, en revanche, cela va un peu trop de soi et fleure l’anachronisme édifiant : faire primer l’attachement filial sur le respect des classes sociales relève davantage du bon sentiment que de l’originalité. Heureusement, grâce à Lyna Khoudri, c’est du bon sentiment en bonne compagnie.