Depuis que Marie-Agnès Gillot fait les plateaux télé et les pages beauté people des magazines féminins, elle a troqué son statut d’étoile pour celui de star. La grande bringue qui dénotait parmi les autres danseuses, y allant parfois comme une bourrine, ça me parlait ; la grande gueule qui veut à tout prix qu’on la regarde, ça me baratine. Les apparences ne sont pas toujours trompeuses ; parfois, il n’y a juste rien derrière, seulement de belles couleurs. Pour ça, on n’en manque pas : du rose, du mauve, de l’orange (!!), du jaune, et fluo avec ça. Débauche de couleurs mais aussi de formes dans un passage qui tombe comme une groseille dans la soupe : boules façon pompons de caniche ou grappe de colère, bâtonnets à mi-chemin entre la baguette et le kayak (ou un sex toy de compét’) et cônes style sapin synthétique déboulent sur scène et en repartent en emportant définitivement l’humour qu’ils avaient introduit. Place à la danse, la vraie, que l’on doit voir sans idée préconçue, sans chercher d’histoire, juste ressentir. Je veux bien qu’on abandonne le ballet narratif. Je veux bien me laisser aller à la sensation. Mais en l’absence de fil directeur, cela glisse sur moi comme les danseurs sur scène.

Nuage noir pour le Petit Rat, grosse myrtille de la pub Oasis pour Aymeric, avec derrière un chamallow pour le patient et persifleur Palpatine.

Abeille pour le Petit Rat, banane rose géante pour Pink Lady, cigare pour Une envie d’ailleurs.

Et pour vous ? N’hésitez pas à exercer votre interprétation critique et à partager les fruits de votre imagination en commentaires… (Y compris pour le rocher/bunker/morceau de Toblerone du décor.)

Les glissades des danseurs qui s’élancent pour de grandes traversées en dérapages plus ou moins contrôlés sont pourtant des trouvailles, qui prolongent le travail des pointes en « pied cassé ». Plutôt que de lancer les hommes dans une imitation de la technique féminine en leur mettant des pointes aux pieds, Marie-Agnès Gillot a lancé tout le monde sur un terrain peu exploré – et glissant, donc. Il n’y a guère que dans Giselle, en effet, que l’on trouve un morceau de bravoure de ce genre : la diagonale de la variation du premier acte est une suite de ronds de jambe sautés sur pointe. Cela implique de rentrer son cou-de-pied (pratique quand on n’en a pas, ou peu, comme c’est souvent le cas des hommes) et de crisper légèrement la cheville pour tenir sur le bord du plateau du chausson – un peu comme les carres en patinage. Et les danseurs – et les danseuses – patinent : certains s’y lancent avec entrain mais d’autres, moins casse-cou, semblent surtout angoissés à l’idée de se blesser , si bien que le spectateur, crispé, se met lui aussi à prier pour qu’aucune chute ne survienne. Peut-être n’a-t-on pas choisi les bons danseurs : ils n’ont pas franchement l’air de s’éclater, même dans des passages sans danger où la technique sur « pied cassé » sert surtout à se relever et à tenir en équilibre.

Il s’en dégage une impression de statisme, maqué à grand renfort de ports de bras. On les voit bien émanant du corps sculptural et anguleux de Marie-Agnès Gillot ; sur de plus petits modèles, c’esr un peu plat. Or le style d’un chorégraphe, c’est ce qu’il reste lorsqu’il a transmis à d’autres, d’autres corps, les mouvements qui lui viennent naturellement. Voir un chorégraphe danser ses propres pièces, c’est souvent voir l’origine du mouvement, comme inscrit dans son corps – quelque chose d’évident, de limpide. Parfois c’est encore plus beau sur les interprètes (c’est le cas de Preljocaj, par exemple) et l’on ne peut plus douter de la valeur chorégraphique des mouvements. Mais parfois, au contraire, ils perdent de leur intensité sitôt que chorégraphe et interprète ne font plus un, et l’adaptation devient synonyme de déperdition. Marie-Agnès Gillot a visiblement créé à partir d’elle (les radiographies de sa colonne vertébrale sont là pour vous le rappelez si jamais vous faisiez mine d’oublier) mais aussi pour elle – elle là, ça se gâte.

Même le choix des solistes sonne faux (comme la modestie de l’apprentie chorégraphe) : Chaillet semble là pour faire la promotion du spectacle auprès du grand public, qui connaît sa belle gueule de mannequin, et Alice Renavand, la caution chorégraphique, car pas une création contemporaine ne se fait sans elle. Niveau affinité, on repassera. Seule Laëtitia Pujol, assez inattendue dans ce registre, semble s’y amuser.

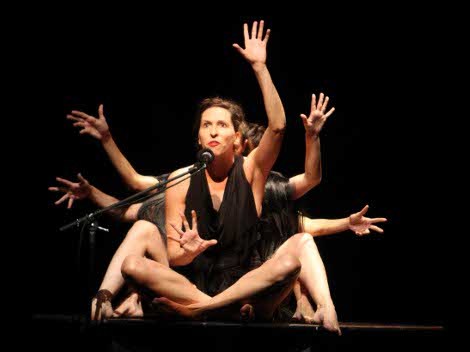

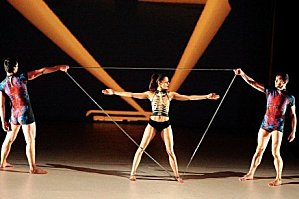

Que reste-t-il au final de ces apparences ? Un clip. Qui met en scène des hommes sexy à souhait avec leur casquette militaire et leur torse serré de cordages, qui, sur les femmes, deviennent un instrument de bondage. Pointes pour les hommes, cordages pour les femmes : érotiserait-on un sexe en lui attribuant ce qui appartient à l’autre ? Mais ce serait beaucoup dire, car en fait d’érotisme, il n’y a dans ce ballet que ce que l’on projette à partir des costumes : pas grand risque d’être ému par la danse, lisse et aseptisée comme les gants de vaisselle dont on a affublé Vincent Chaillet. Sous apparences n’est pas assez modeste pour être drôle et n’a pas le talent que réclame l’arrogance, malgré de bonnes idées. Voire à cause de ces bonnes idées : mais Marie-Agnès, ce n’est pas avec idées que l’on chorégraphe, c’est avec des gestes.

* * *

Après le divertissement superficiel vient l’ennui profond : Cunningham ou l’intellect aride. La Pythie m’a raconté être partie au bout de cinq minutes. Pourtant Un jour sur deux est hyper dansant pour un Cunningham : je veux dire, les danseurs se touchent, quoi ! Y’a du contact ! De là à ce qu’il soit humain, faudrait pas pousser non plus, mais il y a des apparences de pas de deux, de l’interaction, avec un partenaire-contrepoids. Et des académique que même il en existe des bien plus moches. Surtout, les danseurs de l’Opéra de Paris présentent un avantage formidable pour le béotien ès Cunningham : ils ont la technique sans en avoir le style. Ce qui signifie qu’ils ne font pas tous tout le temps la gueule. Et même, de temps à autre, une intention, répréhensible car déjà trop lyrique en soi, anime un port de bras autrement raide comme la justice, encouragement discret pour le spectateur. On ne sait pas trop pourquoi on est là, semble-t-il dire, mais on y est et on y va, jusqu’au bout, même si c’est aride. Émilie Cozette, libérée de savoir pourquoi tel ou tel geste, est en revanche comme un poisson dans l’eau. Je laisse les Balletonautes en tirer les conclusions qui s’imposent.

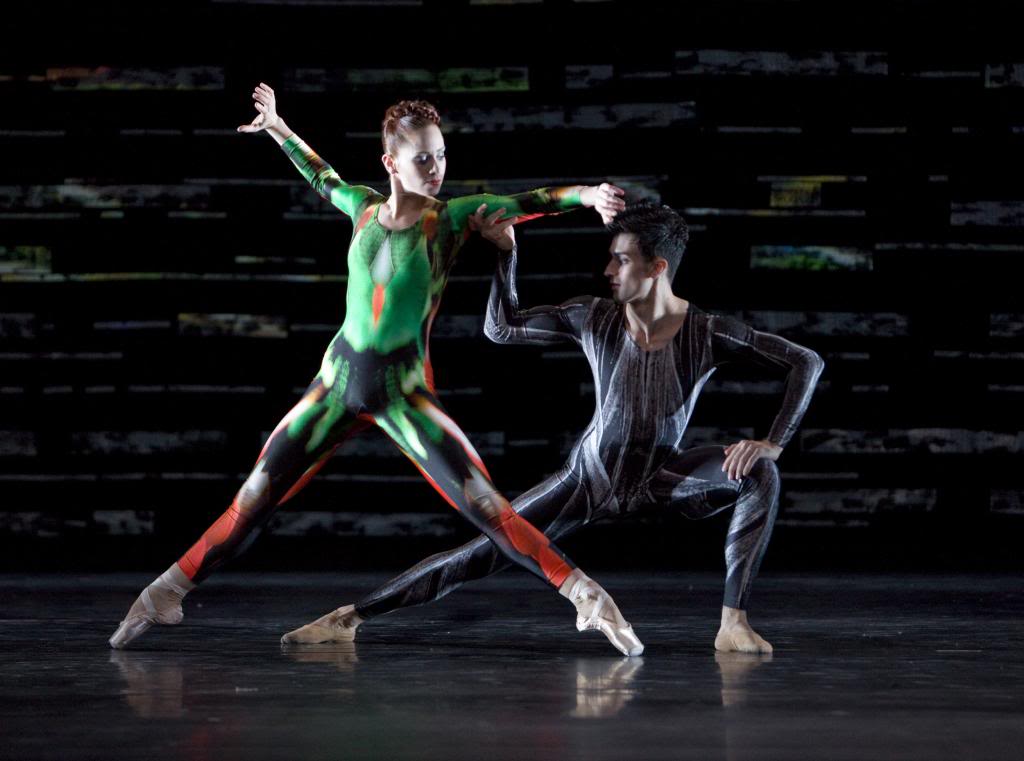

Emilie Cozette et Hervé Moreau, par Julien Benhamou.

La preuve qu’il y a contact.

Il faut se résigner : c’est la seule manière de traverser le ballet. Alors peut-être, à force de laisser vos yeux suivre la ligne d’une jambe, perdre le buste auquel elle était raccordée et enregistrer la présence d’un nouvel académique, vous atteindrez cette attention flottante qui vide peu à peu la pensée de sa réflexivité pour la concentrer sur le mouvement insignifiant et perpétuel de la scène. Insignifiant, parce tout geste est proscrit, pour que jamais l’interprétation critique ne se mette en mouvement. Perpétuel, parce qu’à force de mouvements, on atteint une sorte d’immobilité – cela bouge juste assez pour que l’attention flotte sans jamais être attirée par quoi que ce soit. J’imagine que c’est ce qu’on appelle la méditation. C’est à la fois extrêmement reposant (on s’approche asymptotiquement de ne penser à rien ; on fait le vide sans, heureusement, jamais y parvenir totalement) et totalement épuisant (on ne peut pas rester concentré indéfiniment). Pas certaine que ce soit mon truc mais, quoiqu’il en soit, c’est une expérience que je vous laisse méditer.

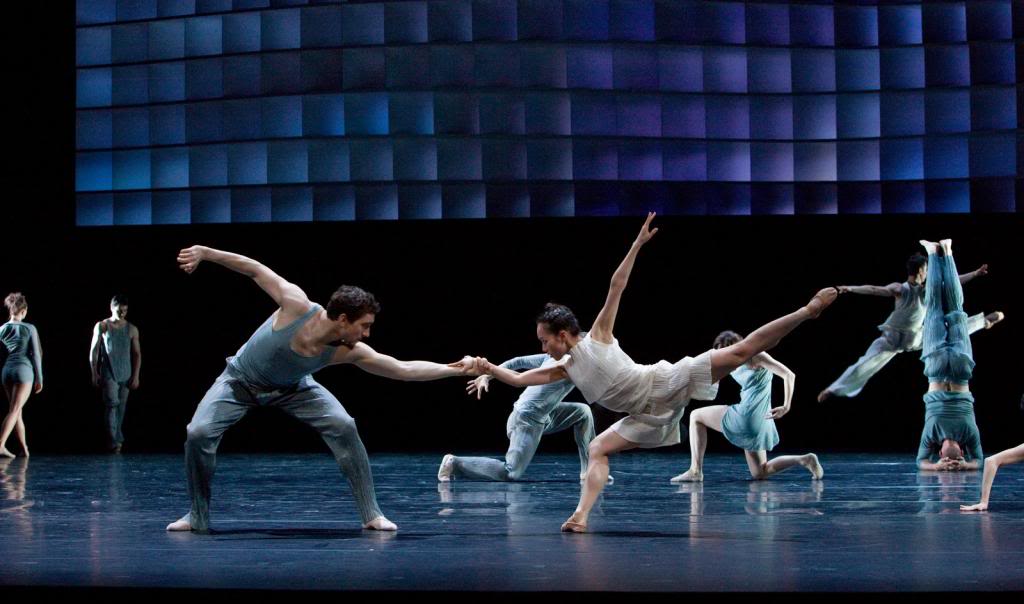

LA position du ballet.

Quelques instants plus tôt ou plus tard, promenade arabesque générale synchro (coïncidence cagienne ?) avec un brouhaha d’hélicoptères.

| Sélection |

…WTF |

…délicieuse(ment) méchant |

|

S

O

U

S

A

P

P

A

R

E

N

C

E

S

|

« L’émotion traduite dans les corps est impressionnante : on pense autant à Balanchine qu’à Béjart. »

Dans la catégorie je balance deux noms pour faire genre je m’y connais, celle-là est assez géniale. Recalé en histoire de la danse.

Le JDD

« Marie-Agnès Gillot/Merce Cunningham à Garnier : épure et austérité »

De l’épure, donc.

« Les danseurs qui ont eu 3 mois pour appréhender les pointes, glissent vaillamment sur un lino brillant avec une rapidité de mouvement et de déplacement qui évoquent Cunningham. » Toute transition n’est pas bonne à prendre. Recalé en histoire de la danse.

Culturebox

|

« Colourful minimalism meets the Village People »

Laura Cappelle

« palette « Smarties » d’un côté ; sobriété gris métal de l’autre »

« [les danseurs sont] lancés comme des boules de bowling »

Le Monde

|

|

U

N

J

O

U

R

O

U

D

E

U

X

|

« Bien que réduite de vingt minutes, cette pièce aujourd’hui de 67 minutes a du mal à séduire les hommes et les femmes pressés de l’époque twitter. Mais il faudra bien un jour comprendre que redonner du temps au temps est essentiel à notre vie. »

Le JDD

|

« Émilie Cozette danse sa partition comme ces soprano étrangères qui articulent parfaitement un texte qu’elles ne comprennent pas. »

« Sylvie Guillem aurait dit jadis à un journaliste : « J’ai appris à apprécier le plafond de Chagall à l’Opéra en assistant aux ballets de Merce Cunningham. » »

Les Balletonautes, qui commettraient des crimes parfaits tant ils excellent dans la critique assassine.

Fifty shades of Cunnningham : le meilleur article écrit sur Un jour sur deux, et le seul qui vous le fera peut-être aimer. Avec le mode d’emploi de Danses avec la plume pour « apprendre à se déconcentrer ».

|