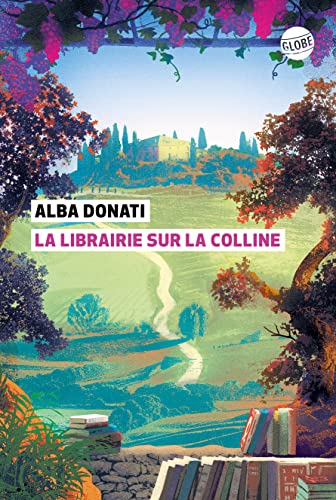

Revenir

Juste avant le tutorat, je suis prise d’un doute : ai-je bien fait ? De demander à faire mon stage dans l’école de danse que j’ai fréquentée à l’époque où j’espérais encore devenir danseuse ? De revenir en arrière, retrouver le studio au fond de l’allée et mon ancienne chambre transformée en bureau chez ma mère ? Cette école, j’ai cessé de la fréquenter pour des raisons pratiques (j’aurais eu plus de temps de trajet que de danse) mais aussi parce que je ne m’y sentais plus si bien, mélangée aux pré-pro encore à fond dans leur rêve. Me noyer dans la masse parisienne des adultes amateurs a été salutaire, à l’époque. Et aujourd’hui ? Sont-ce les lieux du crime, comme me le fait remarquer Mademoiselle quand je m’esbaudis d’avoir retrouvé parmi les mamans d’élèves une ancienne camarade de lycée perdue de vue, ou les lieux d’une certaine forme de réparation ?

Mademoiselle ? Mademoiselle, c’est Mademoiselle avec un grand M pour les enfants de cette ancienne-camarade-turned-mère-d’élève. À mon époque, on l’appelait seulement par son prénom, en la vouvoyant, et je dois me concentrer pour ne pas paraître familière quand je parle aux enfants : pique dans la diagonale, dans la direction de… , vers Mademoiselle.

![]()

Professeur-stagiaire

La semaine d’observation tombe la semaine la plus froide de ce début d’année. J’entoure mon immobilité de cachemire, et prends le cours avec les adultes pour me réchauffer. Mademoiselle s’inquiète de tout ce temps passée assise : ce n’est pas trop long, d’observer ? Cela me fait sourire : avec ma blessure, je suis rodée. Je fais seulement attention à mon expression faciale pour ne pas avoir l’air d’une examinatrice sévère à prendre des notes derrière ma table — une table de jardin en bois qu’elle m’a réservée pour que je puisse écrire confortablement (dans sa formation aussi, ils passaient leur temps à écrire par terre).

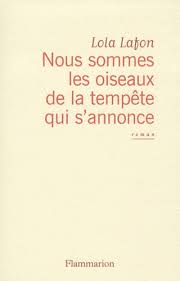

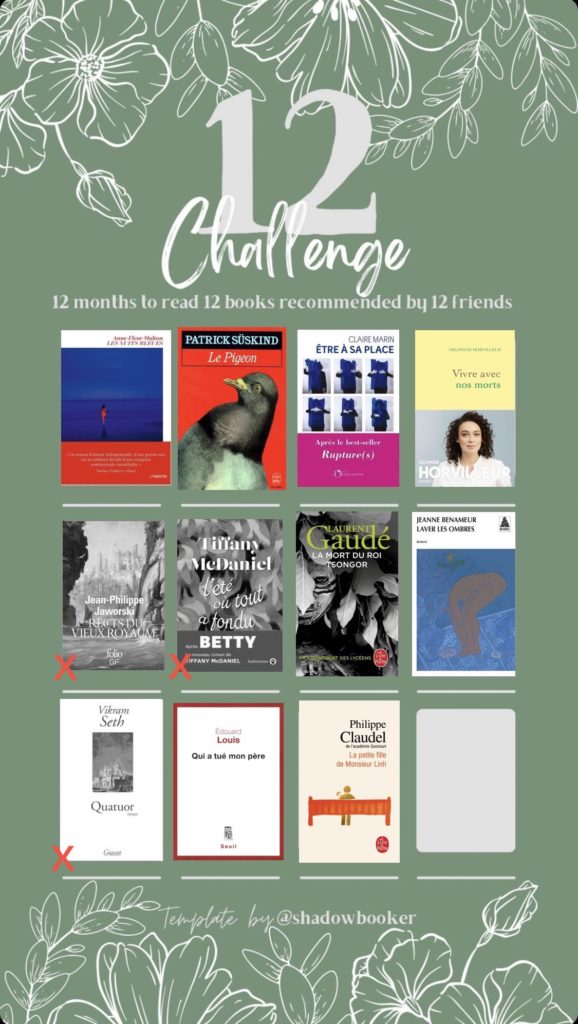

La deuxième semaine, je regrette de ne pas avoir davantage anticipé : je mets un temps infini à créer mes cours. La même musique boucle cinq six dix fois avant que l’exercice commence à prendre forme ; les muscles commencent à se contracter, les premières notes m’exaspèrent presque. Je bénis Elena Baliakhova, seule pianiste qui a la bonne idée de mettre le nombre de comptes de huit de ses morceaux dans leur titre sur Spotify, et fantasme un fichier Excel avec ces mêmes informations pour les albums de Nate Fifield que j’utilise le plus souvent. J’atteins des niveaux de stress complètement décorrélés des enjeux, apprends par la force des choses à recycler mes cours d’un niveau à l’autre, d’une fois sur l’autre.

Sur l’aisance en fonction des niveaux, discussion maïeutique (non contractuelle) :

— Tu te sens plus à l’aise avec les petits ou avec les grands ? me demande Mademoiselle.

— Avec les grands.

— C’est ce que j’ai remarqué. Pourquoi, à ton avis ?

Le relationnel ? Plaisanter ensemble ? L’évidence se retire à mesure que je tente de la formuler.

— Mais les petits, c’est pareil, on peut plaisanter. Pas avec de l’ironie, mais on peut rire ensemble.

C’est vrai. Je cherche.

— Les tout-petits, ça peut encore aller : du moment qu’on y met de l’enthousiasme, on peut leur faire faire à peu près n’importe quoi, ils suivent. Le plus compliqué, ce sont les 7-12 ans.

— Et à quel niveau associes-tu le plus d’enjeu ?

— Le premier cycle.

— Voilà.

Si on caricature : les tout-petits, peu importe ce qu’ils apprennent du moment qu’ils passent un bon moment ; les grands, tant pis s’ils ne progressent plus trop, ils ont déjà engrangé assez de vocabulaire pour avoir de quoi danser. Mais les premières années de technique… Ce n’est peut-être pas que je n’aime pas ce niveau, après tout, mais que je ne me sens pas encore à l’aise pour enseigner les fondamentaux qui doivent structurer le corps.

Donner cours passe beaucoup par la parole : pour donner des explications et des corrections, mais aussi pour nommer les pas et donner les comptes, et les redonner pendant l’exercice, pour soutenir les élèves en mal de mémorisation ou dans le flou concernant la musicalité. Il suffit de deux ou trois cours pour que mes cordes vocales protestent. Avant même de s’attaquer à mon débit de parole, qui peut convenir aux enfants piles électriques mais risque de stresser les plus grands, Mademoiselle me conseille de jouer sur la tessiture : l’aigu dans lequel je m’installe spontanément est d’autant moins audible qu’il se confond avec les fréquences des musiques pour enfant ; je dois descendre vers le grave. Elle remarque en outre que le problème ne se pose pas, ou dans une moindre mesure, quand je donne cours aux adultes, avec qui je me sens plus à l’aise ; c’est donc moins un problème de tessiture que de posture. Prise de conscience : quand je me sens moins sûre de moi, j’adopte sans doute ma voix polie, celle qui sert à demander une baguette s’il vous plaît, à dire merci et au revoir, une voix flûtée qui s’efface dans l’aigu pour éviter de prendre trop de place.

Mon sens de l’adresse souffre aussi de ma difficulté à retenir rapidement les prénoms, surtout quand il y a des homophonies (des Cléa et Léa par exemple) et des airs de famille (au moins trois binômes de sœurs recensés). J’ai bien tenté de m’accrocher à des détails d’apparence (la petite fille avec des lunettes rondes, la métis, celle avec un gros chouchou autour du chignon…), mais la méthode a montré ses limites quand j’ai transposé tous les prénoms d’un niveau à un autre (il y avait bien une petite fille avec des lunettes, mais beaucoup plus grande que l’autre, et une petite fille métis, mais la sœur de la précédente, et les chouchous, très mauvaise idée, trop partagée…). In fine, l’eye-contact a souvent remplacé le prénom comme prélude à ouvre moins le pied ou tu peux me remontrer le mouvement, s’il-te-plaît ?

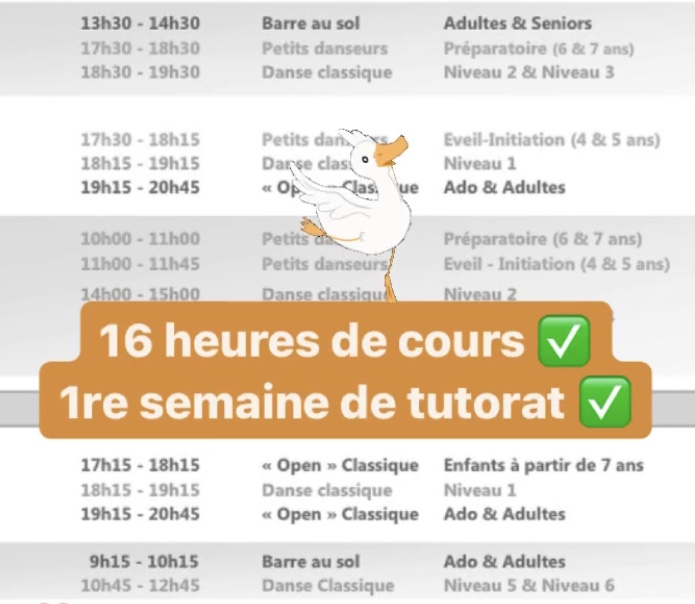

Je donne seize heures de cours pour ma deuxième semaine de stage et première de pratique. Je suis rétamée, mais j’ai survécu à mon premier mercredi de professeur de danse. Plus on avance dans la journée, moins je dois me rappeler de prendre du recul ; mes genoux se plient d’eux-mêmes lorsqu’ils rencontrent le coffre-canapé rayé derrière eux, et je me retrouve assise sans même y avoir pensé — c’est le soulagement ressenti qui m’avertit que j’ai changé de position. J’avais sous-estimé l’endurance musculaire qu’il faut avoir pour les petits niveaux, à rester un à deux comptes dans chaque position, le mouvement décomposé en d’infinis demi-pliés. C’est utile pour que les enfants incorporent la posture et développent leur musculature, mais c’est tuant à l’âge adulte. D’autant que certains groupes n’ont pas encore les réflexes de mémorisations qui permettent de retenir un exercice à la volée, et il faut le refaire en même temps qu’eux pendant au moins un ou deux cours. Ce faisant, je récupère rapidement une partie de la musculature que j’avais perdue avec le repos imposé par la hernie discale… laquelle me fiche une paix royale du moment que je n’oublie pas de porter ma ceinture lombaire, alléluia (la seule fois où j’ai oublié, je me suis pris une décharge de douleur de rappel dix minutes plus tard ; je n’ai plus oublié).

Étonnamment, je ne meurs pas de faim les soirs où les cours finissent à 20h45 ; la faim est inhibée, c’est inédit. Le dîner achevé, il est rapidement 22h et je n’ai plus aucune envie de dormir, malgré la fatigue. C’est ce rythme qu’il me faut prendre — rythme biologique… et social, car les possibilités de soirées sont de facto limitées ; je me rends vite compte que le rattrapage amical ne sera pas si pléthorique qu’espéré.

![]()

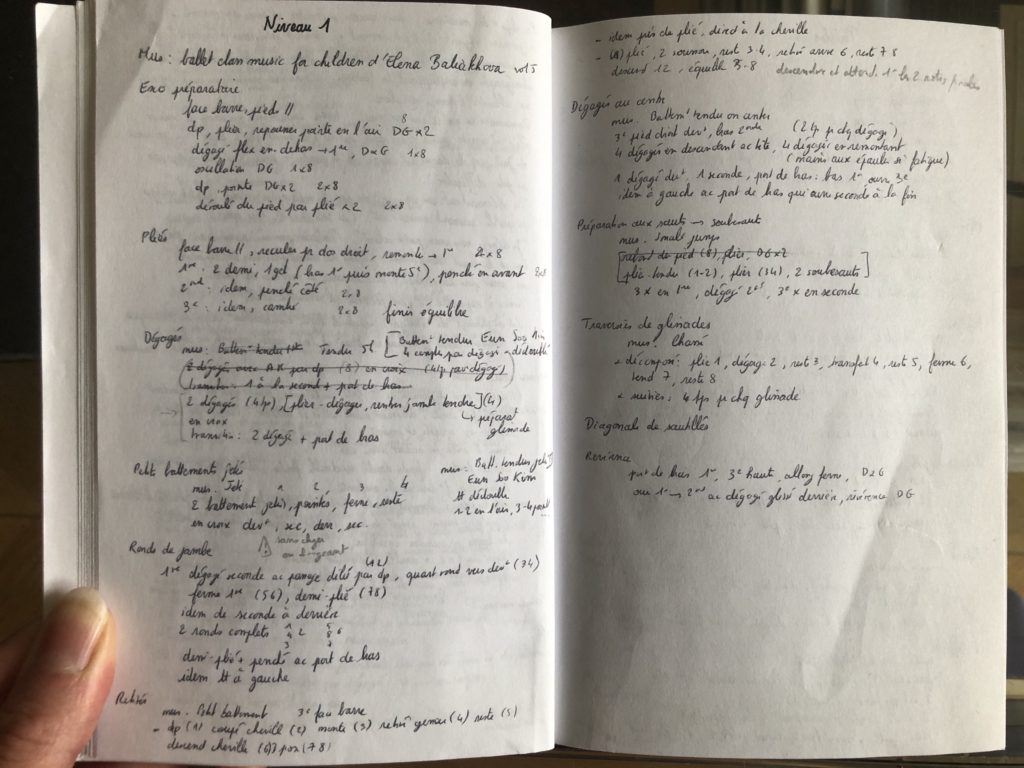

Défense et illustration de la danse classique

Évoluer dans un milieu 100 % danse classique me fait du bien après plus de 2 ans en minorité à devoir défendre nos spécificités auprès des contemporains. Ici, l’éveil-initiation se fait dans l’esthétique classique, avec jupette (ou collants gris pour les mini-messieurs) et ports de bras. Et je parle bien d’esthétique, pas de technique : l’apprentissage reste celui de coordinations basiques, réalisé dans un cadre ludique. On saute à pieds joints dans des cerceaux et on sautille de gommette en gommette. Ma tutrice tombe d’accord avec moi : « l’absence d’esthétique » qui nous est demandée en formation pour l’éveil-initiation, c’est une esthétique contemporaine qui ne dit pas son nom. Mes camarades en contemporains reconnaissent d’ailleurs que leurs préparations de cours ne sont pas fondamentalement différentes pour l’initiation et pour les premières années de technique qui suivent…

Je suis épatée par la qualité d’attention de ces tout-petits, leur capacité à écouter, observer, attendre leur tour, se placer dans l’espace… Rien à voir avec mes expériences précédentes à Roubaix, où les enfants n’ont pas moins de capacités, mais sont beaucoup plus dissipés. Est-ce le milieu social qui joue, la bourgeoisie qui inculque plus tôt un épais vernis de comme-il-faut ? Ou la forme des cours ? Après avoir suivi le canevas de cours observé dans l’école, j’ai tenté quelques phases ouvertes d’exploration à la sauce DE… et la classe est plus ou moins partie en vrille, comme à Roubaix. L’expérience m’a permis de vérifier que je n’avais pas en face de moi des enfants modèles, mais des enfants amenés à une certaine discipline par la structure du cours — ce qui, en miroir, me donne de l’espoir pour le public plus dissipé que j’ai croisé dans ma formation. « Après 20 ans d’enseignement, ça y est, je me sens prête, » estime Mademoiselle : prête à retenter ce genre d’expérimentations où l’on perd le contrôle de la classe. Et de mimer les réactions des enfants rencontrées lors de sa formation. On part en fou rire lorsqu’elle arrive à l’élève qui court partout bras écartés et mains flapies au vent, qui donne des baffes involontaires en courant au milieu de ses camarades.

Avec elle, j’apprends, j’apprends. Qu’on n’a pas le même tonus musculaire selon les périodes du cycle hormonal. Que les poussées de croissance peuvent créer des raideurs musculaires parce que les os grandissent en premier. Que le buste est ce qui finit de grandir en dernier, après les membres (d’où les proportions parfois arachnéennes de certaines danseuses au prix de Lausanne)(d’où aussi parfois des déconvenues lorsqu’on cesse d’avoir le morphotype idéal). Qu’un jeune enfant souvent régresse à l’arrivée d’un petit frère ou d’une petite sœur. Que les ronds de jambe s’intègrent mieux par quarts en commençant de la seconde. Que la sissonne peut s’enseigner comme un soubresaut qui se déplace avec une jambe en battement. Et ça, ils en disent quoi, dans ta formation ? Rien, souvent. On a trop rarement décomposé les pas pour apprendre à les enseigner de manière progressive.

Mademoiselle et moi nous étonnons des manques de la formation en France, noyautée par les contemporains, désertée par l’Opéra. L’école française reste jalousement chasse-gardée sous couvert de tradition orale, alors que partout ailleurs dans le monde, les pas d’école ont été formalisés et les cours structurés sous forme de curriculum (celui de la RAD en Angleterre, de l’ABT aux État-Unis, la méthode Vaganova en Russie, largement exportée dans le monde…). Au nom de la liberté pédagogique, on ne transmet aucun canevas de cours, alors que l’idée ne serait évidemment pas d’uniformiser l’enseignement, mais d’avoir des exercices types, une terminologie de référence — des repères, en somme ! Je ne peux m’empêcher de constater le delta avec la formation dispensée à l’école nationale de ballet du Canada, documentée par @balletmisfits sur Instagram…

Vous l’aurez compris, Mademoiselle est assez défense et illustration de la danse classique. Ce qui ne vaut pas assentiment à la dureté qui y a régné et y règne encore à certains endroits. Dans nos conversations, on déplore le monde parfois étriqué de la danse (française ?), les mesquineries gratuites, inconscientes presque — simple défiance ? Et ce qui va au-delà : elle me raconte certains abus dont elle a été victime ou témoin, qui s’ajoutent aux scandales de ces dernières années. Est-ce qu’on n’est pas forcément déphasé, je ne peux m’empêcher de penser, quand on s’est pris des thermos de thé en pleine tronche en répétition ? Mademoiselle, elle, a déjà vu une chaise voler dans sa direction. À partir de là : comment ne pas reproduire, ne pas être dure malgré soi ? Comment amadouer le dragon intérieur ? Sans réponse évidente, déjà, poser ces questions comme on pose un garde-fou.

Mademoiselle me raconte aussi le beau, la vraie générosité des grands, comme lors de ce concours américain auquel elle avait participé : le coach d’un de ses concurrents l’avait prise sous son aile quand il s’était rendu compte qu’elle était venue seule. You can’t survivre this alone, quelque chose du genre. Et sa générosité à elle, de m’accueillir en tutorat et de m’encadrer, bien au-delà des quelques heures radines pour lesquelles elle est défrayée.

![]()

Miroir réflexif

Quand je me demandais encore si j’avais pris la bonne décision, de revenir dans mon ancienne école (peut-être aurais-je du viser un conservatoire qui travaille avec un pianiste, pour m’entraîner pour l’examen ?), Mum me rassurait à chaque fois que j’avais fait le bon choix et concluait invariablement par cette remarque sur Mademoiselle : « C’est une fille intelligente. » Je n’y ai pas prêté attention sur le moment, ça me semblait évident. Banal. Or son intelligence n’a rien de banal. Pas plus que n’est anodin cet emploi de « fille » au lieu de « femme ». J’y vois là la trace des usages surannés du ballet (une femme peut être mariée, avoir des enfants… une fille par contraste n’a que la danse dans sa vie, et l’on conserve ainsi les dénominations de filles et garçons quand les élèves sont devenus des adultes professionnels), mais aussi une nuance de « drôle d’oiseau ». Car Mademoiselle est un drôle d’oiseau, tout à fait le genre d’oiseau avec qui j’ai envie de pépier sévère.

Je me souvenais de son enthousiasme et de son caractère affirmé, de son obstination à trouver ce qui marcherait pour chaque élève individuellement, mais cette exubérance avait masqué dans mon souvenir ses capacités d’analyse. Tout est matière à observer, induire, supposer, comprendre, même un exercice d’improvisation pas terrible que je tente avec les éveils : 4 secondes de marche sur les rotules (le temps que je propose un appui sur une zone moins problématique pour y mettre un terme), c’est assez pour constater que cette enfant avec des problèmes de croissance se lance spontanément dans des mouvements mauvais pour son corps si on la laisse faire, et penser à prévenir les parents que la cour de récréation mériterait d’être encadrée. That escalated quickly. Au bout d’une semaine à discuter vivement, ça a fait tilt : HPI, hypersensible, peu importe le mot, ça dépote. Et ça me semble tellement reposant, une intelligence qui fuse. La stimulation est telle qu’il n’y a pas besoin de soutenir son attention, il suffit de se laisser porter, se laisser surprendre ; je me suis trouvée comme un petit poisson dans l’eau, accroché à la nageoire d’un poisson supersonique.

Observer un cours sans le donner, sans avoir à penser simultanément aux enchaînements qu’on a inventé, aux pas à nommer, aux explications à donner, à la musique à lancer, aux corrections qu’on retient vouloir donner à la fin de l’exercice, observer un cours sans le donner donc, permet d’embrasser ce qui se passe d’un regard large et apaisé ; on voit beaucoup plus de choses. Propulsée par ma venue dans ce rôle qu’elle n’avait pas tenu depuis longtemps, Mademoiselle s’est retrouvée dans un coin de la pièce, le cerveau en ébullition sous le coup de cette disponibilité d’esprit accrue, à prendre en note les exercices, à noter mentalement les remarques à me faire, et à faire aux élèves ; à tout voir, tous les placements un peu de travers et pourquoi ; à élaborer de nouvelles hypothèses sur la manière dont s’organisent ses élèves dans leur corps, et à imaginer à partir de là des exercices qui pourraient les aider. Apparemment le feu d’artifice (ce sont ses mots) a été plaisant : Mademoiselle se verrait bien dans le rôle de directrice. Je l’y vois déjà.

Ma venue lui fait beaucoup de bien, me dit-elle. Elle se sert de mes angles morts comme d’un miroir réflexif pour interroger une pratique finalement très solitaire — le professeur de danse est toujours entouré d’élèves, mais il est seul à construire et donner ses cours, surtout s’il n’est pas dans une structure type conservatoire, avec plusieurs professeurs pouvant former une équipe pédagogique. Mademoiselle n’est pas du genre à se reposer sur ses lauriers — doux euphémisme pour quelqu’un à la remise en question perpétuelle —, mais elle n’était pas loin de commencer à s’encroûter. Par contraste avec mes cours à la difficulté mal calibrée, elle diagnostique dans les siens un excès de prudence — qui ne vient pas de nulle part puisque, comme à peu près tout, il a été réfléchi : Mademoiselle veut donner à ses élèves le placement qui lui a fait défaut (toutes proportions gardées, NDLR, puisque c’est au prix de Lausanne qu’elle a compris être à des années-lumière des meilleures). Comme à chaque fois qu’on bouge un curseur, on l’emmène probablement un peu trop loin dans la direction opposée et il faut plusieurs manipulations pour obtenir un équilibre satisfaisant. Mademoiselle souligne des effets de mode dans l’enseignement : on développe un temps des lubies qui finissent par être remplacées par d’autres, et on redécouvre un jour les premières en se disant qu’il y aurait peut-être quelque chose à récupérer, même si on ne le referait pas du tout pareil aujourd’hui. Mademoiselle a ainsi fait un sort à la barre qu’on faisait avec elle à l’époque, très vigoureuse dès le début, avec plusieurs exercices dos à la barre ; j’apprends que c’était la barre de Pavlova — peut-être un peu trop rude pour les articulations.

À deux ou trois reprises, Mademoiselle abandonne son poste d’observatrice en retrait pour prendre le cours ado-adultes que je donne. Ça me fait tout drôle de donner le cours à mon ancien professeur ; je l’esquive soigneusement dans mes corrections, trop impressionnée, aveuglée par son énergie et son plaisir évident. À cause de soucis de santé, elle n’avait pas pris de cours depuis longtemps, et je connais bien cette sensation du corps qui exulte de sa liberté de mouvement retrouvée. Elle me confie ensuite avoir trouvé du plaisir à danser sans craindre ce que pourraient penser les élèves, sans quand même, je vais avoir l’air ridicule et autres protestations intérieures… Le plaisir de danser, sans voix off. En bonus, mon travail sur les épaulements lui a apparemment libéré quelque chose dans le dos ; il n’y avait pas que la hanche de bloquée.

(À cette occasion, je me note ceci sur la modestie turned auto-dénigrement caractéristique des danseuses : il faut vraiment lutter contre quand on devient professeur ; on ne peut pas, avec un niveau a priori plus élevé que celui des élèves à qui l’on enseigne, sous-entendre que ce que l’on fait soi-même est moche, nul ou ridicule.)

Le deuxième cours qu’elle prend est moins agréable, mais intéressant quand même, me dit-il, car avec elle, tout devient intéressant, tout peut être relié à autre chose et se mettre à faire sens. Cette fois-ci, elle a eu du mal à mémoriser les exercices, et le lien s’est fait soudain avec son petit-déjeuner inexistant : cela lui a fait prendre conscience qu’elle avait raté nombre d’auditions… parce qu’elle ne s’était tout bêtement pas nourrie correctement.

Le troisième cours est sur pointes, et tout en éprouvant le cours de l’intérieur comme élève, elle redevient formatrice, m’indique les indications utiles que je ne pense pas à donner, mais que son feedback sensoriel lui rend évidentes.

![]()

Portraits d’élèves

Il y a les caractères, les âges, les morphologies, les expressions et, au croisement de tout cela, les individualités, avec des signatures gestuelles idiosyncrasiques qu’on apprend à connaître.

Il y a celles pour qui on éprouve d’emblée de la sympathie. Celles un peu ou beaucoup moins, et qu’on ne doit pas pour autant négliger. Celles aussi à qui je ne sais pas quoi dire, pour qui ne me viennent ni corrections ni encouragements. Parfois, c’est aussi bête qu’un angle mort : la première à la barre sort de mon champ de vision si le studio est plein (penser à plus me déplacer). Parfois, ce sont des corps plus difficiles à lire, pour lesquels je ne vois pas de correction évidente qui puisse apporter une amélioration (observer encore, observer mieux).

Il y a M., la première à la barre. Elle ne porte pas le même justaucorps que les autres : quelques semaines après la rentrée, il a bien fallu se rendre à l’évidence et la monter de niveau. Sa vivacité me la rend immédiatement sympathique (elle a oublié d’être bête, comme on le dit par litote), mais elle me terrifie un peu. Son regard à la barre est si fixe, cils grand ouverts, que j’ai l’impression qu’elle me déteste, sans rien de personnel néanmoins : n’importe qui pourrait être concerné s’il se trouve face à elle lorsqu’elle est concentrée sur un exercice qu’elle pourrait ne pas réussir. Elle ne cille pas. Au cours suivant, elle rit à une plaisanterie de Mademoiselle, et je découvre un lutin facétieux, nez à retroussettes — une autre enfant, vraiment, enfantine par son rire qui tinte et contraste avec sa voix, surprenaient grave pour une enfant de son âge.

Il y a A., qui a toujours une question qui n’est pas une question, mais un besoin d’attention et de validation ; je tombe souvent dans le piège. Il y a M., qui porte le même prénom que la nièce du boyfriend. Et H., une à deux têtes de moins que les deux autres, mais quelle bouille.

Il y a D., qui a tout et un casier à son nom dans le vestiaire, présente à tous les cours, les siens et ceux des plus jeunes. Avec elle, n’importe quel exercice tombe juste : travail propre, placement impeccable, souriante et bosseuse, je n’ai jamais rien à en dire, en oublie parfois de l’encourager ; autant dire que rapidement, je ne la vois plus, comme si sa présence, son travail étaient acquis, comme si elle avait bien plus que ses onze ans.

Il y a L., sorte de Bambi peu assurée mais déterminée. Les maladresses qui la fragilisent en classique disparaissent dans le cours de caractère, et je vois le sien qui affleure. C’est le cours qu’elle préfère, me confirme sa mère.

Il y a S., cette femme magnifique dont l’âge ne se dit plus, cou-de-pied qui déborde des pointes chaussées dès la barre, bras de qui a toujours dansé (les ports de bras ne mentent pas). Elle danse en-deça de son talent, dans un espace-bulle replié autour d’elle, et quand je l’invite à projeter davantage son regard, à nous faire profiter de sa danse, c’est comme si elle voulait et ne voulait pas y croire, indifférente et flattée, le bal a déjà eu lieu et elle danse encore. (L’avant-dernier cours, je me fais rabrouer parce que je la vouvoie et qu’il faut la tutoyer comme les autres.)

Il y a A., dont l’âge se dit à nouveau, fièrement, comme enfant les âges et demi : 72 ans, et pas en reste dans les danses de caractères.

Il y a C., plus grande et forte que moi, qui danse plus petit, comme si elle ne voulait pas encombrer davantage. Mademoiselle, qui la connaît mieux, a cru remarquer un changement chez elle, de simplement avoir quelqu’un de sa taille dans le studio — sans se hisser sur demi-pointes, encore moins sur un tabouret, les yeux dans les yeux au bout de la diago, sourire. À plusieurs reprises, Mademoiselle me fera remarquer ces amorces de déclic qu’elle décèle chez des élèves, quand sans le savoir j’envoie une correction dans le mile — quelque chose qu’elle leur a déjà dit mille fois, mais qui, d’être croisé avec la formulation de quelqu’un d’autre, reprend son chemin.

Il y a K., la gouaille rentrée, incroyable sur scène en jeune garçon et discrète en cours, qui pétille de sa voix grave quand on l’entend. Cœur avec les mains, cher(e) Fritz.

Il y a C., ses yeux, son front qui s’étonnent, sa moue qui proteste oui bon chaque fois qu’elle estime rater — sa voix intérieure est un toon muet, mais ô combien expressif. Et la manière dont elle se met à voler quand je lui demande de piquer plus loin dans les quarts de tour planés.

Il y a F., qui me raccompagne en voiture la dernière semaine et m’offre mon tout premier cadeau de professeur, du rooïbos en vrac et un livre fin à la couverture pleine d’enluminures, dans un sachet bleu sur lequel est inscrit : belle continuation « ici ou là ». Je ne sais pas si je suis plus surprise ou touchée, touchée ou surprise.

Il y a aussi celles qui ne sont pas là, les anciennes de mon époque, qui ont fait des études exigeantes, de médecine, de droit, artistiques, école du Louvre ou autre. Il y a une restauratrice de tableaux, mariée, deux enfants ; une chorégraphe contemporaine qui, marquée par la maladie d’Alzheimer de sa grand-mère, travaille sur la mémoire ; une perdue de vue mais qui a dansé aux États-Unis après être passée par le stage de la Julliard et le CNSM ; une qui fait du hip-hop maintenant mais non mais si, il me faut un moment pour superposer l’image de la jeune fille osseuse et mesurée avec la projection d’une autre femme ; une qui a repris des études pour devenir médecin… Ce studio en est si plein, de vie ; j’aimerais que toutes, chacune, me racontent la leur.

![]()

Nouer et dénouer

L’intime, la légitimité et la confiance en soi

Avant les cours, après, à la pause déjeuner du mercredi, on discute énormément avec Mademoiselle. On s’en raconte des choses. Des pas reluisantes, des très drôles, des attendrissantes, des révoltantes, des qui emplissent le vestiaire de silence. (…) Il y a de la confiture sur les tuniques, un fantôme qui déclenche le robinet automatique du lavabo, un massage cardiaque sur un jeune cœur, des professeurs qui n’exercent plus, une autre qui ne l’est jamais devenue, des parents en pagaille.

Ma venue lui fait du bien, c’est Mademoiselle qui le dit. D’un point de vue réflexif, mais aussi cathartique, c’est encore elle qui le dit, après une nuit d’insomnie à repasser en cauchemardant tous ses examens de danse. Mon choix de revenir faire mon tutorat ici la rassure, le regard que je pose sur l’école aussi ; elle voudrait en être certaine, que l’école n’est pas un environnement toxique — elle ne l’est pas.

La vérité est que ce tutorat nous sert de thérapie à toutes les deux. J’évoque à un moment mes questionnements sur la légitimité à enseigner quand on n’a pas soi-même été danseuse, et quelques jours plus tard, sans crier gare, ceci : alle ne sait pas si je serai une bonne prof, elle ne m’a pas encore vue à l’œuvre, mais elle sait que je saurai transmettre mon enthousiasme (amour ? passion ?) pour la danse. Elle le dit samedi matin devant les mamans sur les tapis de Pilates au début de la barre au sol. Et devant les élèves à l’heure suivante, que j’avais une présence folle — une bête de scène, elle utilise cette expression qui me semble réservée aux danseurs de la génération Noureev. Il s’agit en partie de faire accepter ma présence à ses élèves-clientes, mais cela me touche.

Je revois mes tentatives infructueuses pour devenir danseuse par son prisme de professeur : avait-on le droit, avec mes capacités scolaires, de me priver d’études supérieures pour un résultat dans la danse très incertain ? Je n’étais pas assez bonne, je le sais ; j’ai revu les cassettes VHS de l’époque, ma danse en kit. Mademoiselle m’arrête, ce n’est pas vraiment ça, elle cherche… il aurait fallu trouver une école supérieure prête à faire ce pari, de tout rassembler, mais une telle école n’existe pas en France. Il aurait fallu tenter aux États-Unis probablement, mais tout n’était pas si accessible à l’époque qu’aujourd’hui où les écoles s’exhibent sur Instagram ; on ne les connaissait pas. C’est en substance ce que la psy m’avait dit — ce qui m’avait déjà apaisé —, mais il y a certaines choses qui doivent être dites par certaines personnes pour être entendues.

Ce qui achève mes craintes d’illégitimité, c’est J. : ma venue lui aurait donné envie de, peut-être, passer le DE. Cela change tout si, de n’avoir pas été danseuse professionnelle avant, je deviens un modèle plus accessible pour penser mettre la danse au centre de sa vie.

Reste la question de la confiance en soi, indissociable des compétences à acquérir et de leur validation par un regard expert. Que ce soit comme professeure ou formatrice, Mademoiselle sait encourager et se montrer suffisamment confiante pour transmettre cette confiance. Après les tout premiers cours, probablement inquiète pour la progression de ses élèves, elle liste tous les points à revoir ; j’opine et prends bonne note, il y a du pain sur la planche. Le lendemain, me voyant encore plus hésitante que la veille, elle décrète s’y être mal prise dans ses retours et change de méthode. À partir de là, elle me laisse faire la première semaine de cours sans m’interrompre, en m’apportant des retours mesurés et une aide ponctuelle discrète (oui, il faut dédoubler cette musique). Le boost de confiance est énorme : je peux m’en sortir seule. C’est bancal, mais les cours se passent. Seize heures de cours, très exactement.

Au début de la semaine suivante, Mademoiselle me confie une clé du studio et me prévient qu’elle va intervenir davantage pour m’inviter à rectifier des choses in situ. C’est lors de cette deuxième semaine que j’enregistre un vacillement : voilà que flanche la confiance que je commençais à prendre. C’est très instructif : ces interruptions sont le seul mode de mise en situation que j’ai connu jusque là en formation pour les cours techniques ; ce n’est pas étonnant, rétrospectivement, que j’avance toujours sur des œufs.

Le mercredi de la deuxième semaine à donner cours, au troisième cours de la journée, mon cerveau cesse de fonctionner normalement et je peine tant que Mademoiselle prend en charge la fin du cours. Je peine à aligner deux idées ou plutôt : je peux les aligner, mais pas les juxtaposer ; je ne peux pas soutenir les enfants avec le nom des pas et penser aux corrections à leur donner, ni inventer à la volée un exercice pour pallier ma préparation trop courte. L’arborescence des pensées s’est fait élaguer d’un coup ; je n’ai plus qu’un tronc idiot tout juste bon à être débité en pensées monocordes. Sur le moment, j’attribue ça à un probable manque d’hydratation, mais même réhydratée, le ralentissement mental dure quelques jours — je ne trouve pas le moins du monde lente la conversation que j’ai le surlendemain avec une amie sous antidépresseurs, alors que c’est une chimie qui requiert normalement de la patience… Heureusement, plasticité et rapidité cérébrales finissent pas revenir, aidées par un allégement de l’emploi du temps : je peux me concentrer sur les dernières heures, et finir mon tutorat avec autant d’aplomb que je pouvais espérer y gagner.

Les derniers jours, on finit les cours en se souhaitant de bonnes vacances. D., en première année, part dans le vestiaire et ressurgit dans l’embrasure la main levée : elle n’a aucune question mais demande la parole pour raconter que sa famille a prévu de camper pendant les vacances. Chacune enchaîne puis toutes disparaissent fissa. Le tout dernier cours, avec les grandes, est tout autre : les traditionnels applaudissements polis de fin de cours ressemblent à des applaudissements de théâtre, je ne sais plus où me mettre et fais un cœur avec les mains en réponse à une phrase avec géniale dedans.

La semaine suivante, en vacances, Mademoiselle m’offre deux séances de travail théorique qui s’emplissent d’anecdotes partagées. Le dernier jour, elle est toute guillerette d’avoir reçu le faire-part de mariage d’une ancienne (quoique jeune) élève. Plus encore que les jours passés, ses yeux brillent, le visage tranché de son sourire acéré, épanoui de franchise et de générosité. Ces temps à deux m’ont donné une impression de connexion, une sorte d’intimité au sein d’une relation qui reste asymétrique car hiérarchique, mais vécue, sincère. Si ces trois années de formation ne devaient aboutir qu’à ces trois semaines passées avec elle et ses élèves, ça en aurait déjà valu le coup.