J’ai bien aimé.

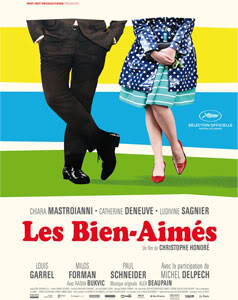

J’ai encore souri à la sortie en entendant cette impression éponyme. Certaines répliques font rire ou sourire, en effet, mais le dernier film de Christophe Honoré n’est pas drôle. Ses bien-aimés feraient plutôt pendant aux amoureux classiques qui, contrairement aux amants, aiment sans l’être en retour. Et de l’amour perdu aux absents défunts, il n’y a qu’un pas. Ils ont été aimés et ne (le) sont plus. Ne reste alors de ces amours que le fruit bien-aimé, un enfant qui poursuit la vie.

Le titre serait seulement ironique envers ces mal-aimés si leur peine ne venait pas de ce qu’ils ne manquent pas d’amour mais au contraire de ce qu’ils crèvent sous le poids de celui qu’ils ne peuvent donner. Même dénoués, les liens ne vous rendent pas votre légèreté :

« mais j’ai beau faire je tombe d’amour

les filles légères ont le cœur lourd

le poids du cœur attrape toujours

les filles légères et toutes un jouront ce sentiment d’échouer

de s’être légèrement plantées »

Bien-aimés : le client par la prostituée, la prostituée par son amant, le mari infidèle par sa femme, le second mari par la femme redevenue maîtresse du premier, la fille par la mère, la femme par le sex-friend, le gay par l’amoureuse. Ils sont amoureuse qui sourit, amoureux transi d’amour et de froideur, amant comblé, amant érotique, mari cocu et résigné, femme trompée et adultère, amant impossible, enfant rêvé avorté par la réalité ; toutes les combinaisons, aucune recette. Toute leur vie, ils sont confrontés à la difficultés d’aimer sans se faire mal – à soi et aux autres, qui ont bien le temps de devenir des bien aimés au passé pendant la quarantaine d’années que couvre le film. Ludivine Sagnier vieillit en Catherine Deneuve. La première entonne le film par un refrain qu’Alex Beaupain, à la frivolité toujours pleine de finesse, replace à la fin dans la bouche de la seconde :

« Je peux vivre sans toi, tu saisle seul problème mon amour, c’estque je ne peux vivresans t’aimer »

La boucle est bouclée lorsque la jeune femme qui rechigne à suivre son amant à Prague a laissé la place à une vieille femme pleurant son premier mari :

« Tu n’es plus là, rien n’a changé

le problème est le même, tu sais

je peux vivre sans toi, oui mais

ce qui me tue, mon amour, c’est

que je ne peux vivre sans t’aimer »

Elle peut (sur)vivre sans lui, faire les courses et même souffler des bougies d’anniversaire, mais l’amante est tuée par l’amoureuse qu’elle est redevenue.

Ces bien-aimés semblent ne jamais pouvoir aimer et être aimé en même temps et de la même personne, si bien que l’une se demande à la fin s’il vaut mieux être à la place de celui qui aime ou de celui qui est aimé. Le sex-friend amoureux éconduit choisit sans hésitation la seconde solution et fait ainsi rejaillir une certaine tendresse sur tous ces bien-aimés.

Bien-mal-aimés, en somme, qui à force de liberté se sont abandonnés (vertu érotique mais non amoureuse) : « Il faut du temps pour comprendre que la liberté est la pire offense en amour. » Car le bien-aimé, s’il est celui « qui est aimé de préférence à tout autre », ne peut (que) souffrir le pluriel.

[Les amours où l’on s’emmêle les pinceaux.]

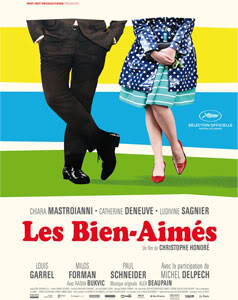

[Si je n’avais pas réécouté toutes les chansons d’Axel Beaupain béni, j’aurais sûrement enclenché le *tchèque power*, raconté mon étonnement de voir au générique Milos Forman et des subventions du cinéma tchèque, puis mon plaisir face à la gueule virile et séductrice de Rasha Bukvic dont le personnage, Jaromil, porte le prénom du héros de La vie est ailleurs et ressemble étrangement au Tomas de L’Insoutenable Légèreté de l’être (médecin volage qui s’éprend d’une Tereza-Madeleine, laquelle se fait la malle après l’invasion des chars russes) – Kundera figure dans les remerciements.]

[Et si je m’étais laissée emporter par mes hormones, j’aurais sûrement souligné à quel point Louis Garrel (le sex friend) est toujours agaçant et ajouté, pour me dédouaner, qu’il a le chic de faire flirter le comique avec le tragique.]