B#1 m’a revendu ses places pour le gala d’ouverture des étés de la danse. J’en avais pris il y a quelques années de cela, lors de la venue du ballet de San Francisco, mais les températures étaient inférieures au minimum toléré par les contrats des danseurs (ils pensent à tout ces ricains, c’est dingue) et le spectacle en plein air avait été annulé au dernier moment. Depuis, les étés de la danse ont lieu dans des salles parisiennes et le seul risque de température encouru est la surchauffe. J’ai été agréablement surprise sur ce point par le théâtre du Châtelet qui est en revanche mal fichu comme tout niveau visibilité. Places de première catégorie côté jardin, contre la baignoire, ma mère et moi nous retrouvons sous l’avancée du premier balcon, qui mange le coin supérieur gauche de la scène. Vous me direz, en l’absence de décor, ce n’est pas fondamentalement gênant, mais si c’est un opéra, vous pouvez faire une croix sur les surtitres, et zut, quoi, à 75 euros, on n’est pas censé être multilingue. Pour la danse, la gêne est plus psychologique qu’autre chose et l’impression d’enclavement disparaît au bout de quelques instants, un peu comme les bandes noires sur le côté du téléviseur lorsque le film n’est pas calibré pour. Malheureusement, la tête de l’ours géant (et bourru, il refuse de se tasser dans son siège) à deux rangées devant moi ne disparaît pas, contrairement aux danseurs jusqu’à la taille lorsqu’ils passent dans cet angle mort ; autant dire que je n’ai pas goûté au dossier, et que je suis restée sur le bord de mon siège, droite comme un i, à en avoir des courbatures dans le dos en sortant. Et un cambré, un, pour se remettre d’aplomb (et amoindrir les bénéfices de la séance d’ostéopathie) ! Soirée galeuse. Et non, ça ne pue pas, ça fouette.

Un gala de danse, à l’image de celui du magazine, est un événement people. Dès l’entrée, je repère Elisabteh Platel (c’est une idée ou la génération de danseuses précédente avait des visages plus typés et donc plus reconnaissable ?), et mon voisin de droite, en regardant le petit groupe levé au premier rang du premier balcon, commente : « c’est bon, Brigitte, on t’a vu, on sait que tu es là, tu peux t’asseoir, maintenant ». C’est un sacré numéro, ce voisin. Franco-russe, apparemment, à en juger par le [r] roulé de ses « braaavo ! » sonnant pour les danseurs qu’il aura trouvé méritants, et ses exclamations en -a (quelque chose comme « marièneka »). Il fait profiter à ses voisins de ses commentaires qui lui échappent et dont on se passerait parfois, mais comme ils sont davantage l’émanation d’un enthousiasme qui ne sait pas se contenir que les critiques d’un blasé, c’est supportable. Ce n’est pas un vieux blasé qui vient uniquement pour le plaisir de déplorer la faiblesse artistique propre aux galas – lorsqu’il s’exclame « le cirque! », c’est qu’il s’amuse du show d’Igor Zelensky. Ses échappées sonores ne l’empêchent pas de reprendre la jeune fille de danse qui consulte son téléphone portable, ce qui ne se fait pas, lui rappelle-t-il, serait-ce pendant les applaudissements entre deux pas de deux, ajoute-t-il lorsqu’elle lui objecte que ce n’est pas « pendant le spectacle ». Dans le gala, pourtant, les applaudissement font partie intégrante du spectacle, qui éclatent en plein milieu des prouesses techniques jubilatoires, jauge d’enthousiasme perturbée par la starification plus ou moins grande des uns et des autres. A ce compte, la compagnie invitée n’est pas spécialement à l’honneur… Novossibirsk n’a pas encore la côte, et à côté de quelques-uns des meilleurs danseurs actuels dans le monde, les solistes du ballet souffrent un peu de la comparaison.

Son Chopiniana qui ouvre la soirée m’a un peu rappelé les présentations de classe que nous faisions au conservatoire avant d’enchaîner les variations du concours : cela a l’aspect un peu trop léché d’un exercice de style consciencieux. Le bleu uni du cyclo n’aide en rien. Je me dis aux premiers piétinés du corps de ballet que ses sylphides ne sont pas très légères, avant de comprendre que c’est le métro que je sens sous mes pieds (pour rappel, on monte au parterre). Les ensembles sont impressionnants d’harmonie (et il faut une sacrée synchronisation pour qu’on ne remarque qu’au bout d’un très long moment les disparités de taille), mais les solistes ne se démarquent pas spécialement du lot : c’est l’exact opposé du ballet du théâtre de Saint-Petersbourg qui mise tout sur sa star Irina Kolesnikova. Pour tout vous dire, je ne me rends compte qu’à la fin qu’il n’y avait pas une mais deux solistes brunes, donc je ne peux même pas vous donner le nom de celle qui a réussi la difficile synthèse du pétillant et de l’évanescent, quand les sylphides, pour paraître éthérées ont généralement l’air ailleurs. Dans l’ensemble, les bras sont très délicats et même les poignets brisés n’empêchent pas de donner l’impression d’une grande fluidité. Contrairement à ma mère que seuls les formations inventives du corps de ballet n’ont pas ennuyé, j’apprécie de plus en plus ces danses maniérées – ciselées : travail d’orfèvre, minimal et incroyablement riche.

L’entracte séparait ce ballet improbable dans un gala (et même tout court, il n’y a que les Russes pour danser cela sans avoir l’air ridicule) des habituels morceaux de bravoure. J’aurais bien aimé la voir dans autre chose mais, comme au Gala des étoiles au début de la saison, Polina Semionova a dansé le Corsaire, troquant seulement le tutu plateau contre un bustier et une jupe style Bayadère, encore plus délicieux. Le costume a beau être pailleté, rien ne saurait être clinquant avec sa classe naturelle, pas même ses développés seconde à l’oreille. Je m’étais déjà longuement extasiée et ne puis que réitérer – elle est divine. Avec un corps charnel et non pas décharné, en plus. Hyper lax, poitrine, coup de pied et aisance naturelle. Un sourire à se pâmer. La classe, quoi. Ce n’est pas le cas de son partenaire, en revanche, bien mal assorti. Ses sauts de malade, avec des vrilles, tours, écarts et changements de jambe dans tous les sens sont gâchés par ses réceptions où il se vautre dans le contentement, histoire de bien vous faire comprendre qu’il peut tout se permettre. Show off. Ça me coupe direct, ces danseurs qui transforment la jubilation de l’émulation en orgueil de compétition ; je suis épatée, mais pas admirative.

Après Igor Zelensky, carte de visite du ballet de Novossibirk, à en juger par les applaudissements, deux autres solistes du sérail ont poursuivi la mascarade avec le Carnaval de Venise. Ivan Kuznetsov me tape davantage dans l’œil qu’Elena Lytkina. Fin, élégant, aérien (les sissonnes prises de dos, et à l’écart, je ne vous raconte que ça), c’est un danseur racé que j’aurais plaisir à revoir.

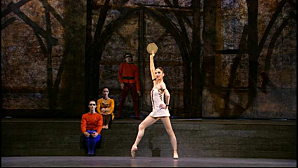

Si vous ne voyez pas trop, comme ça, comment l’évocation d’un meunier pourrait vous faire frétiller, c’est que vous ne connaissez pas l’émoustillante variation qu’a chorégraphiée Massine. Quand j’ai vu le Tricorne sur le programme, j’ai dit à maman que ce serait génial. Cela n’a pas loupé, elle était limite en transe après, et aurait bien pris Vincent Chaillet comme dessert (après un tartare à l’italienne avec basilic, parmesan, pignon

de pain et huile d’olive au bistrot du coin, le repas aurait été parfait). Et pourtant, il n’est pas, à mes hormones mon avis, aussi sensuel que José Martinez qui vous donne envie de vous rouler par terre et de crier « foule moi aux pieds » dans ce rôle (comment ça, « me » donne envie ?). Moins fougueux, notre premier danseur n’en est pas pour autant moins impérieux ni magnétique. Ses gestes sont plus retenus, l’érotisme plus latent. Toutes proportions gardées, évidemment ; il n’y va pas de pied main morte, son talon casse dans la dernière frappe. Il salue une jambe pliée, puis d’une attitude renversée tout à fait dans le style va ramasser le bout de chaussure avant de faire sa sortie avec panache. La classe, quoi.

La Tarantella était clairement le moment le plus jubilatoire de la soirée. Le NYCB l’avait donné lors de sa venue à l’opéra la saison dernière et ce pas de deux de Balanchine avait suscité l’enthousiasme. Au cinquième rang de parterre, même avec un ours devant, c’est encore mieux que dans les hauteurs des balcons de Bastille. On voit que les danseurs s’éclatent dans ce déferlement de pas dont la virtuosité tient avant tout à la vitesse. Ici, un déboulé n’est pas un vain mot, et le manège de grands jetés en tournant de Daniel Ulbricht est à la limite de l’impression rétinienne. Ça saute, sur pointes, dans les airs, et tournicote comme une toupie sans jamais que les pieds ne tricotent – c’est jouissif. L’homme se retrouve à scander à genoux sur son tambourin les tours suivis de sa partenaire, riant au diable. Le tambourin lui échappe à un moment des mains, mais ne tombe pas à plat, il est déjà rattrapé, hola ! Il ne survivra pas, en revanche, et finira percé, mais comme le talon de Vincent Chaillet, c’est accessoire (cela me rappelle l’éventail d’Irina Kolesnikova, propulsé à terre dans l’emportement). Ashley Bouder et Daniel Ulbricht sont diaboliques. Leur drôle de physique (surtout pour lui, petit pour un danseur, et plutôt court sur pattes) dont la forte musculature les fait paraître un peu tassés après les lianes russes, ne surprend plus dès le moment où ils se mettent en mouvement.

Après cette ivresse de punch, Cendrillon paraissait hors de propos. Certes, l’Opéra a exceptionnellement accepté que ses danseurs participent à un gala international, mais il s’est pour ainsi dit mis hors jeu en présentant ce pas de deux (et le seul solo de la soirée, par un premier danseur, de surcroît, comme pour affirmerque le corps de ballet peut rivaliser avec les étoiles étrangères). Il n’est pas très fair play de récuser le voyeurisme technique de ce genre de manifestation et de revendiquer le bon goût à la française en proposant deux danseurs à l’élégance racée. Agnès Letestu et José Martinez sont magnifiques, mais pas à leur place ici, d’autant que le pas de deux n’est pas assez émouvant pour imposer un autre modèle (choisir un extrait du premier acte -comique- aurait été plus judicieux).

Pour éviter les excès vulgaires de la virtuosité (cf. le corsaire d’Igor Zelensky), plutôt que de la renier, il est plus efficace de montrer qu’elle est un ressort artistique, ce à quoi parviennent brillamment Olessia Novikova et Leonid Sarafanov dans Tchaïkovsky pas de deux. Lui joue de son ballon, elle de sa beauté et de sa vivacité, et tous deux sont juste parfaits, dansants. Le tempo ne leur pose aucun souci, Olessia Novikova trouve même le temps d’instaurer des suspensions pour créer des contrastes et faire respirer sa danse. Je suis d’autant plus admirative que je sais, pour l’avoir travaillée en stage, que cette variation ressemble plus à une lutte qu’à autre chose et qu’on court davantage derrière la musique qu’on ne danse avec elle. Dès son entrée, elle est resplendissante dans sa robe rose orangée (forcément), si bien que j’ai cru une seconde que Polina Semionova revenait en scène. Celle-là est néanmoins belle dans un sens plus ordinaire que celle-ci, et son sourire plus artificiel, même si cela n’ôte rien à son charme (avec un léger je-ne-sais-quoi d’Alice Renavand, j’en connais un qui serait resté arrimé à ses jumelles). Virtuose et élégant, j’adore. Cela n’a pas du déplaire non plus à l’envoyée du NYCB qui, Balanchine oblige, la regardait depuis les coulisses, enveloppée dans un châle rose.

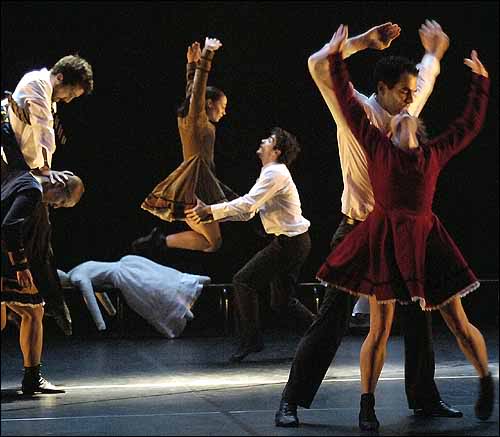

Le dernier pas de deux a mis le feu à la salle. Des Russes qui dansent Flammes de Paris, c’est une célébration de l’année russe en France ou je ne m’y connais pas. Elena Lytkina a même poussé le vice jusqu’à nous faire un mixte des fouettés à la française et à la russe : sa jambe marquait bien l’accent en bas à la seconde, à la russe, mais s’ouvrait devant, comme si elle était en quatrième (en gros, il lui manquait un quart de tour – je ne sais pas si vous visualisez, mais ça sentait l’en-dedans). Son partenaire était bien plus terrible, ce n’est pas pour rien que Vassiliev se prénomme Ivan. Imaginez des cheveux bouclés au carré, un torse bombé à l’italienne, une démarche de loubard et des cuisses en ballons de rugby, vous obtenez le canevas du corps. Rajoutez à cela un verre de vodka réclamé à l’aubergiste après avoir descendu une barrique de vin et des yeux exorbités dans les tours à la seconde, qui donnent un regard halluciné de fou désespéré à la Courbet, et vous avez l’esprit de la bête du Bolchoï. Ici, filmé depuis les coulisses – vu le monde, je me demande si ce n’est pas une générale plutôt que le spectacle. Agnès Letestu le regardait depuis les coulisses, sans expression déterminée.

Je me demande dans quoi on peut bien le distribuer, les rôles de jeune premier étant formellement exclus. Cette armoire à glace a une force proportionnelle à ses dimensions, et fait essoreuse à salade ou mixeur dans ses tours suivis à la seconde. Puis, faut pas croire que le poids l’empêche de décoller, hein. Et une gueule avec ça. Terrible, vraiment. C’est le mot.

Les danses polovtsiennes n’ont pas provoqué pareils stupeur et tremblements, cela paraissait presque sage à côté (comme l’ensemble qui clôturait notre examen au conservatoire ; ne riez pas, on avait travaillé un arrangement de ce passage – maintenant que vous m’avez imaginée en redoutable guerrier viril, vous pouvez rire). Presque, parce qu’on sent quand même affleurer la brutalité de l’âme slave, arc au poing, mains qui frappent genoux et talons. Côté femme, on est davantage dans l’esprit du harem, avec voiles, et soutien-gorge qui donnent des costumes plutôt réussis par rapport à la débauche luxuriante de couleurs à laquelle cela aurait pu donner lieu (on a quand même des pyjamas rayés jaune et noir – quand même…). Très ensemble, ça détonne, parfait pour un final. Entrée en ligne des couples, saluts un par un, puis ensemble et ça recommence, bouquets… C’est comme pour le « je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance… » que le patron laisse le soin à sa secrétaire de compléter, la formule est toujours la même. Ce qui n’empêche nullement quelques effets de désynchronisation, avec un magnifique levé de rideau en plein bazar, abaissé de quelques mètres, relevé et ains

i suspendu à mi-hauteur en attendant que les danseurs hésitent puis rentrent dans le rang. C’était constellé, faut dire…