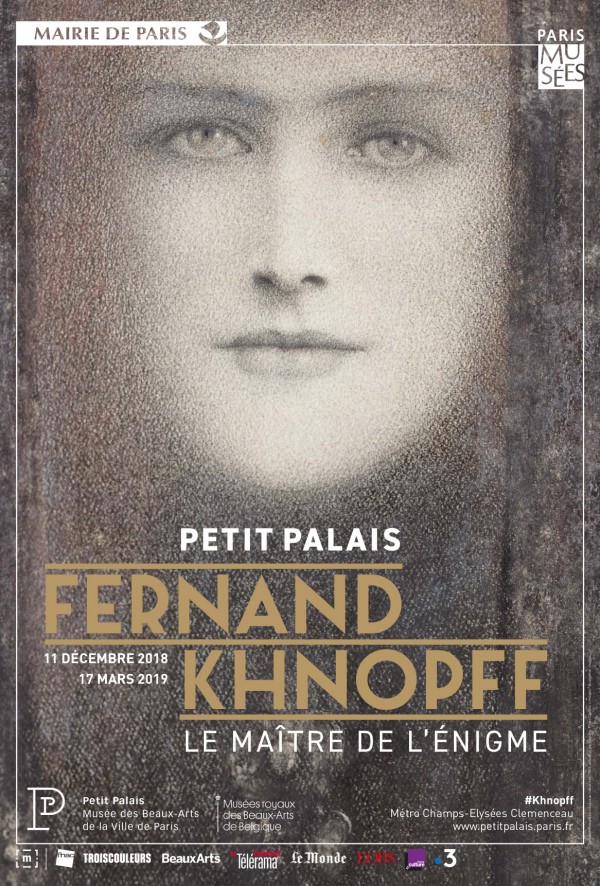

En rentrant de Hong Kong, dans le métro parisien, une affiche m’a sortie de mon abrutissement : une exposition sur Khnopff ! Dès que j’ai pu en faire une capture, je l’ai envoyée à Melendili, avec qui j’ai découvert ce peintre symboliste au lycée, à l’occasion de nos TPE sur l’image de la femme au tournant du XIXe siècle. J’étais assez excitée à l’idée de voir en vrai I lock the door upon myself, le tableau qui nous avait tant intriguées… et c’est probablement celui qui m’a le moins marquée de l’exposition organisée par le Petit Palais. Je n’y vois plus autre chose que mes rêveries adolescentes passées.

Expérience similaire pour l’autre tableau célèbre de l’artiste : L’Art ou Des caresses. J’aime beaucoup le double titre, l’image en creux du tableau qu’on caresse du regard, encore et encore, mais je ne vois plus rien dans celui-ci – ou peut-être le décor, la luminosité autour des colonnes, qu’on ne voit jamais dans les reproductions. C’est une esquisse préparatoire qui ravive mon regard : le jeune homme y a un regard bien plus dur que dans le tableau final, et la caresse se charge de dangerosité, davantage endurée que consentie.

Après le lycée, c’est la prépa qui ressurgit, avec un dessin de petite dimension sur La Poésie de Mallarmé. Les fleurs qui encadrent le visage me font immédiatement penser à de l’écume, et des vers me reviennent, pures sonorités depuis longtemps détachés de l’éphémère sens qui s’y était révélé lors d’une explication de texte (un poème de Mallarmé, quelque part, c’est une version latine présentée comme une énigme du journal de Mickey ; il faut « juste » remettre de l’ordre dans la syntaxe – après quoi cela n’a plus grand intérêt).

À la nue accablante tu

Basse de basaltes et de laves

…

Quel sépulcral naufrage (tu

Le sais, écume, mais y baves)

Plus que par les peintures célèbres, j’ai été bien davantage fascinée par les visages dessinés sans qu’on en voit les traits, qui surgissent de nulle part comme une photographie dans son bain, en train d’être révélée. Ou plutôt le visage, au singulier : car c’est toujours celui de sa soeur, Marguerite Khnopff, que le peintre reprend encore et encore. Il y a la commodité du modèle qu’on a sous la main, une soeur qu’on déguise et qui veut bien poser, se faire photographier ; et tout de même la bizarrerie, sinon le malaise, du modèle qui devient obsession. Cela laisse augurer une drôle de psyché chez l’homme. L’oeuvre bénéficie en revanche de cette reprise inlassable : loin de désacraliser les oeuvres, elle travaille au mystère ; de tableau en tableau, ce même visage androgyne devient presque un masque, celui de tous les visages, d’homme, de femme, d’être fantastique, nimbés d’une même aura préraphaélite. Marguerite n’est plus qu’un des éléments pris dans un éternel retour, avec la figure d’Hypnos (l’aile à la place de l’oreille, qui doit faire un super masque anti-lumière si on la replie devant les yeux) et une cercle d’or, accroché au mur comme un miroir ou une assiette dans les portraits de sa soeur encore, ou d’enfants ; et dessiné au sol dans son atelier : Khnopff posait son chevalet en son centre.

avec le fameux disque d’or à gauche

(un petit côté Whistler / Sargent, non ?)

L’exposition ne cherche pas midi à quatorze heures : les cartels pointent les symboles et, plutôt que de se lancer dans la surinterprétation, concluent au mystère. Cela pourrait être décevant, et cela ne l’est pas : les échos qui surgissent des oeuvres rassemblées en renouvellent la vision, paisiblement encouragés par une scénographie aussi discrète que travaillée. C’est un décor dans lequel on évolue, tout de bleu et blanc, à l’exception des titres dorés – le sens du détail poussé jusqu’à utiliser la même police dorée pour marquer une porte sans issue. Il est plaisant de s’y promener, de se laisser surprendre par un miroir comme un écho au disque doré des tableaux, et de retrouver ce dernier au sol dans une reconstitution de bibliothèque, où s’est déroulé un concert de chant et de harpe tandis que nous étions encore de l’autre côté de la cloison. On comprend mieux rétrospectivement la première salle consacrée à la maison – pas dégueu – de l’artiste. J’ai un doute sur le paon empaillé traité comme une sculpture, mais je prends sans hésiter le demi bow-window et les ateliers lumineux.

Vous avez jusqu’au 17 mars pour aller voir l’exposition : ne la manquez pas ; la dernière date d’il y a 40 ans !