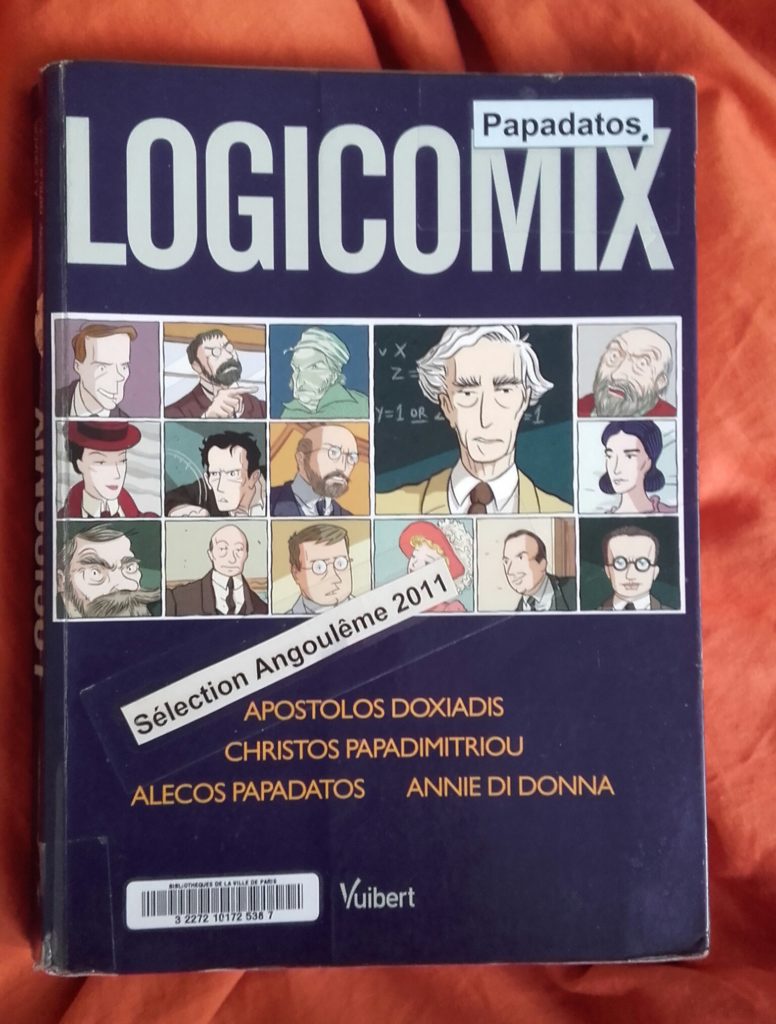

Je suis tombée à la médiathèque sur une bande-dessinée géniale, Logicomix. Ce n’est ni une initiation ludique façon logique mathématique pour les nuls, ni une histoire de la discipline, ou alors sous un angle très particulier, dans le lien qu’elle entretient avec la folie. La volonté de démontrer les axiomes sur lesquels reposent les mathématiques, c’est-à-dire d’en finir avec les axiomes et de trouver des fondements irréfutables sur lesquels asseoir toute connaissance, est présentée comme une quête. Quête vaine d’un point de vue de la connaissance, comme le montrera Gödel, en prouvant l’impossibilité de la preuve originelle et la nécessité des axiomes. Mais quête passionnante du point de vue existentiel, dans le désir qu’elle manifeste qu’a l’homme de tout comprendre, de faire de la raison un outil universel : en trouver une raison à toute chose, il en trouverait une à lui-même. C’est ce désir-là, de toute-puissance de la raison, passablement déraisonnable, qu’interroge Logicomix et qui se trouve résumée par une question d’œuf et de poule qui dit tout par son insolubilité : est-ce la quête d’introuvables vérités qui a conduit des mathématiciens brillants vers la folie, ou est-ce une prédisposition qui les a conduits à se pencher sur des problèmes vertigineux ?

C’est en voyant ce dessin,de monde soutenu par des tortues empilées les uns sur les autres, symbolisant la repoussée indéfinie des axiomes, que j’ai repensé à la formule de Pierre Legendre , « le creuset délirant de la raison ». C’en est la meilleure illustration, je crois – même si j’y déverse évidemment le reste de ma lecture. Il y a un moment où savoir non seulement n’est plus nécessaire pour vivre, mais l’empêche.

C’est ce moment d’asphyxie existentielle que, dans Gifted, Franck redoute pour sa nièce Mary, génie mathématique de 7 ans dont la mère, également génie mathématique, a fini par se suicider après des années de travail acharné sous la houlette d’une mère implacable. Laquelle mère ressurgit comme grand-mère et entend reprendre avec sa petite-fille le travail inachevé par sa fille, tandis que son fils, qui a élevé sa nièce depuis tout bébé, veut pour elle une enfance aussi normale qu’il est possible pour une enfant surdouée – il sait qu’un don peut aussi être un cadeau empoisonné. Au déni d’humanité de la grand-mère, pour laquelle un tel don réclame des sacrifices, répond le désir de savoir-vivre de l’oncle pour sa nièce, quitte à brider le potentiel de son génie. Entre les deux, entre deux âges de la vie auxquels elle appartient simultanément et n’appartient pas, Mary ne se laisse pas démonter. Rapidement, on ne sait plus si c’est elle qui est géniale, ou Mckenna Grace, l’incroyable gamine qui la campe et qui joue beaucoup trop bien : je me suis retrouvée à hoqueter de tristesse lors d’une scène de séparation – dans un film qui, par ailleurs, tend vers le feel good movie de faire la part belle à la résilience. Les thèmes abordés ne sont pas légers, et il y a de la souffrance, mais aussi de l’humour, généré par le même écart de la moyenne et du génie : il faut voire la tête de la maîtresse le jour de la rentrée scolaire ou celle de la grand-mère quand la gamine approuve le livre qu’elle lui offre mais lui annonce qu’elle est passée depuis aux équations différentielles…

Tard dans le film, on apprend que le job de l’oncle ne correspond que de loin à ses qualifications initiales : celui qui répare des bateaux est un ancien maître de conférence en philosophie, qui a exercé dans une université prestigieuse. J’ai retrouvé là cette vérité, cet aveu du professeur de philosophie que j’ai eu un khâgne : « à la limite, il n’y a de philosophie qu’en dehors de la classe de philosophie » – limite explorée-expliquée par François Jullien lorsqu’il remarque que la philosophie occidentale s’est éloignée de la sagesse (devenue orientale) pour s’orienter vers une connaissance qu’elle n’est pas à même d’atteindre, ou seulement par la négative, comme lorsque Kant soustrait toute transcendance du champ de la connaissance (le Gödel de la philosophie, quelque part)(c’est juste pour voir si Palpatine me lit encore, parce que la comparaison devrait normalement le faire hurler). La rupture de Franck avec l’université est peut-être la plus belle illustration de ce que la philosophie peut apporter de meilleur : l’attention portée, sans cesse renouvelée, au savoir-vivre, au savoir comment vivre. On n’échappera pas à un cogito ergo sum final, heureusement twisté avec humour, parce cet ergo symbolise à lui seul toute l’erreur, toute l’hybris, de la raison. Le fait de penser n’implique pas logiquement celui d’être : il le présuppose, comme une évidence, un axiome sur lequel le philosophe a eu, dans les Méditations Métaphysiques, la sagesse de ne pas trop creuser : « Je pense, je suis ». La conjonction logique n’apparaît que dans Le Discours de la méthode, où Descartes réordonne ses idées non plus dans le sens de leur découverte mais dans celui de l’exposé, paré de logique pour rendre la chose plus acceptable, plus facile à retenir. Et on le retient, ce dérapage vers le creuset délirant de la raison. Mieux vaut en rire, de ce cogito ergo sum, et savoir dire 42 quand il le faut : reconnaître un arbitraire, une réponse qui met en sourdine les questions ou rouvre celle de savoir si l’on se pose les bonnes. Avec le sourire. Et un chat borgne.