On m’en avait beaucoup parlé, j’avais un peu peur d’y aller ; je n’ai pas eu peur : on m’en avait beaucoup parlé. Ah, là, elle va s’arracher la peau des ongles, là, elle va avoir une hallucination face au miroir… c’est très commode pour détourner les yeux au bon moment. Évidemment, on fait quand même des bonds d’un mètre sur son siège quand Nina, en plein délire, rentre dans une personne qui était hors champ. Bien plus que terrifiant, c’est assez éprouvant, cela m’a rappelé la projection de la Guerre des mondes, en Alabama, avec la fille de la famille qui poussait des hurlements (après, j’avais négligemment fait remarquer que les nuages et la lune faisaient un ciel très semblable à celui du film, juste avant le débarquement des envahisseurs). Au final, le seul truc vraiment traumatisant, c’est qu’on chante deux mesures de Tchaïkovsky en boucle pendant trois jours (et encore n’est-ce vraiment traumatisant que pour ceux qui vous entendent – d’où que tout le bureau des stagiaires chantait le Lac, c’est moins pénible quand on beugle soi-même). Parce qu’il ne faut pas croire, mais on rigole aussi ; la sonnerie du téléphone portable (rose dragée, maman au bout du fil) en particulier, m’a déclenché un véritable fou rire : c’est la goutte d’eau qui fait déborder le lac. Mais le cassant du coupe-ongle, qu’on retrouve dans le martèlement des pas ou dans les pointes que Nina brise, et qui rappelle sa manie de se gratter jusqu’au sang n’est pas mal non plus. Enfin, il ne faudrait pas oublier le doux frémissement qui rappelle l’invocation du Basilic en fourchelangue, à chaque fois que l’héroïne a la chaire de poule cygne : cygne noir, sors de ce corps !

Au début, lorsque la caméra tressaute derrière le chignon de Nina au rythme de ses pas, l’analyse s’est mis en marche toute seule : la caméra adopte un point de vue subjectif, mais extériorisé, de sorte qu’on voit à la manière de Nina mais en la voyant elle et non avec elle, habile artifice pour suggérer une seconde présence. Heureusement, cette schizophrénie du spectateur qui regarde et de celui qui analyse le film ne m’en a pas fait immédiatement sortir. On distingue nettement les ficelles, mais c’est, comme dans un bon gigot, pour que tout se tienne. On n’a peut-être pas la gorge nouée, mais c’est intelligent. À condition de bien voir qu’il ne s’agit en aucun cas d’un film de danse ou sur la danse, mais d’un film sur le Lac des cygnes, sur ses thèmes et son histoire. Ce n’est pas dommage, si vous voulez mon avis, que l’on reconnaissance enfin qu’on puisse penser à travers la danse et qu’un ballet donne à réfléchir. Car le Lac qui nous intéresse n’est pas tant celui qui est dansé par l’héroïne que la version qu’en donne le film, depuis le bal devenu soirée où le chorégraphe présente la future étoile jusqu’à la chute finale de celle-ci. Les deux sont néanmoins habilement intriqués, et ce depuis le prologue, à la fois générique et début du ballet, rêvé par Nina dans une version inconnue « more like the Bolchoï’s ». La balletomane parisienne est prévenue, il n’y aura pas d’ambiguïté homosexuelle à la Noureev chez le prince, voici une autre interprétation (preuve de la richesse du ballet). La transfusion spectacle-vie quotidienne se poursuit ensuite face à la vitre du métro, dans laquelle on aperçoit le sombre reflet de Nina et les néons des stations qui passent comme l’éclair que lancent les yeux de Rothbart au début.

Dans cette variation sur le cygne blanc et le cygne noir, la symbolique des couleurs est évidemment utilisée de façon marquée, quoique intelligente, une fois encore (déjà, le rose est cantonné à la chambre de Nina, c’est assez reposant). Certes, notre danseuse, naturellement à l’aise dans le rôle du cygne blanc, porte une écharpe duveteuse de la même couleur, mais le noir, très aimé des danseuses, n’est pas réservé à sa seule rivale : sa mère est également habillée en corbeau, comme si elle avait absorbé tout ce qui, de cette couleur, aurait été nécessaire à Nina pour s’épanouir en dehors d’une pureté fantasmée qui n’est en réalité rien – page blanche. Car ici, le noir est moins noirceur que couleur complémentaire du blanc. Voici rétablie au passage la vérité : on admire le cygne blanc, mais c’est le noir, séducteur, qui réjouit. Le seul manichéisme qu’il y ait dans cette opposition, c’est justement de les dissocier : le noir n’est noirceur que dans la mesure où on l’interdit au blanc et, à la limite, c’est celui-ci qui devient mauvais, tandis que le noir figure l’horizon d’une libération et d’un accès à la maturité. Un question d’équilibre que n’a pas encore résolue notre danseuse. C’est ainsi que Nina, étouffée indistinctement par sa mère et sa volonté de perfection, est incapable de se lâcher, comme l’y encourage le chorégraphe, très porté sur la volaille (le cliché est néanmoins développé : elle ne passe pas à la casserole mais se voit donnée pour consigne de se toucher car elle ne connaît visiblement pas son corps – difficile à entendre pour une danseuse). Incapable de se lâcher, elle ne peut que s’abandonner et cesser d’être elle-même pour devenir une autre, copie de sa « rivale » qui l’emmène boire un coup (dans l’optique de s’en taper un) et lui propose un peu de drogue hallucinatoire (et une scène lesbienne pour le plus grand plaisir de Palpatine, une !). Et je mets rivale entre guillemets, car elle ne l’est que dans les fantasmes de Nina, étant d’aussi bonne composition que bonne vivante. Bien qu’elle l’espère, elle ne cherche pas à lui prendre le rôle ; les ailes du cygne, elle les a déjà, en bonne bad girl qui se respecte, tatouées dans le dos, comme une rockeuse.

La métamorphose tant attendue s’opère pendant la représentation, mais la mue est plus que douloureuse. C’est en effet en enfonçant une brisure de miroir dans le ventre de sa rivale, désignée pour prendre la relève après un premier acte catastrophique, que le cygne blanc calcine ses plumes, même si ces dernières ne lui poussent que lors de la coda du cygne noir (bel effet que la danseuse bras nus au premier plan et son ombre portée avec de grandes ailes déployées). Mais à l’entracte, sa rivale frappe à la porte de sa loge pour venir la féliciter et, après avoir vérifié que tout le sang du meurtre et le corps même de la victime se sont évaporés, Nina est obligée de constater qu’elle a halluciné. N’ayant pas compris que son cygne devait être un phénix, et mourir pour mieux renaître, elle avait besoin d’un tiers sur lequel projeter la personnalité dont elle devait se débarrasser. Seulement, comme la transformation ne s’est pas opérée en amont, elle découvre à la fin de l’acte blanc que c’est dans ses propres entrailles qu’elle a enfoncé la brisure de miroir. La plaie s’élargit et elle meurt, d’avoir tué le cygne blanc sans que le cygne noir ait été déjà là en germe (il était toujours ailleurs : dans les délires de Nina, chez sa rivale, et plus sûrement, inaccessible, chez sa mère). En somme, le cygne blanc n’est pas devenu le noir : le noir est apparu à la place du blanc, qui a disparu pour ne pouvoir être son contraire. Le cygne blanc s’est tué et dans la noirceur de ce crime ne peut ressusciter. Il s’est détruit lui-même, au lieu d’avoir été détruit par une interprète qui abrite en elle la possibilité du blanc comme du noir.

C’est pour n’avoir pas su être double que Nina s’est dédoublée et cet éternel cygne blanc (image de la femme prisonnière d’un sort, qui n’accède jamais au statut de femme qui devrait être le sien, et qu’incarne notre danseuse, fille de sa mère) meurt de trop de pureté (il lui aurait fallu un peu de noir mélangé à son blanc pour ne pas basculer dans le néant, n’être rien pour avoir refusé d’être autre – et de pouvoir plaire aux autres, en étant aussi sensuelle que sa rivale). Juste avant de mourir, elle se réjouit d’avoir été parfaite. On n’aurait su mieux dire : un parfait de foies de volaille. Les spectateurs de Nina pourraient dire, comme dans Après vous…, à table : « – Tu l’as trouvé comment, le poulet ? – Mort. »

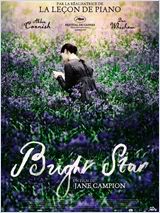

Je veux bien qu’une danseuse soit un brin maso, mais pas maso, anorexique ET schizo. La danse n’est pas le seul domaine cinématographiquement propice au développement des névroses. Qu’on regarde le piano, par exemple, avec La Tourneuse de pages ou encore La Pianiste de Haneke… Ou n’importe quel autre domaine qui n’est pas pour rien une discipline. C’est comme si, dans l’inconscient collectif, on ne pouvait tolérer le bonheur que l’on peut atteindre par ses efforts – dès fois que l’on doive en faire aussi… se sentir responsable de son bonheur, quel malheur !