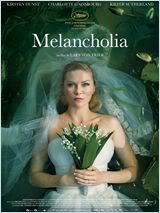

Il y a des films que je vais voir pour leur affiche : Kirsten Dunst déguisée en Ophélie suffit à me former un préjugé favorable. Sans me donner plus de précision, le prologue prolonge cet effet d’affiche avec des instantanés figés dans l’éternité, qui sembleraient de simples ralentis si quelques filaments de cheveux, de crinière ou de brindilles ne venaient suggérer par leur rythme un autre système de pesanteur. Les images immobilisées de succèdent sans qu’on puisse établir de lien logique ou métaphorique entre elles : deux planètes qui se tournent autour, une mariée empêtrée dans des lianes qui la ligotent, trois personnages plantés devant un château et deux lunes, un cheval à la chute majestueuse, la mariée-Ophélie de l’affiche et une petite planète qui rentre dans une grande comme une gamète lors de la fécondation. La fascination est établie et il faut qu’elle soit bien forte pour diffuser sa lumière tout au long des deux longues heures qui suivent.

Après ce prologue de toute beauté céleste, on devient beaucoup plus prosaïque. Une limousine beaucoup trop longue pour les petits chemins qui doivent mener les mariés à la demeure familiale avec golf annonce la comédie de mœurs, qui embraye à la limite de la comédie romantique, juste après le mariage. Sauf que cela va de mal en pis lorsque l’on s’aperçoit que la mariée, qui passe d’abord pour fantaisiste et capricieuse, baisse peu à peu les bras devant le bonheur. Ses accès de mélancolie sont tout ce qu’il y de moins romantique mais ces poses de dépressive me font languir et je suis soulagée lorsque s’annonce une seconde partie à ce film qui s’étiole. Après les malheurs de Justine, on espère que la figure de sa sœur sera effectivement plus Claire. Justine-Ophélie s’enfonce de plus en plus dans la mélancolie tandis qu’une planète éponyme, Melancholia, fonce droit orbitalement sur la Terre, à la grande angoisse de Claire que son mari astronome amateur ne parvient pas à calmer. La comédie de dépression a laissé la place à une fin du monde. Le huis-clos de la demeure écarte la tentation du film catastrophes et leur absence même aurait du m’avertir de ce que le cours des choses ne pouvait pas être bouleversé mais seulement détruit. Justine sait d’instinct que c’est la vie même qui va disparaître avec la Terre. La fin est non seulement inévitable mais totale, et la seule question est de savoir comment donner encore un sens à la vie lorsque ce n’est plus la mort d’un individu ou même d’une civilisation qui s’annonce mais le néant de toute vie. Soit prescience de la fin du monde, soit conscience aiguë de la vanité de toute chose, Justine a déjà renoncé depuis longtemps. Contrairement à sa sœur affolée, à la folie, elle devient d’autant plus sereine que la fin est imminente, ménage à son neveu de toute façon condamné une fin apaisée – humaine dans son inhumanité même. Le renoncement, échec dans la vie, devient sagesse à l’instant de la mort – Claire elle-même ne trouve-t-elle pas un air amical à la grosse planète ?

Comme la fin s’anéantit, Melancholia nous ramène à la mélancolie, qu’elle a grossie jusqu’à la tumeur. L’assimilation de la maladie à la planète destructrice nous fait sentir qu’aller jusqu’au bout de la vie, pour le mélancolique/dépressif, c’est le bout du monde. Elle nous laisse aussi entrevoir ce qui autorise un pendant à la pathologie à travers Claire, qui redoute moins sa mort que la mort, totale, par laquelle son fils est privé d’un monde où vivre : la mort n’y est pas envisagée comme le néant, elle n’empêche pas une forme de continuité, de transmission et, loin de détruire le sens (signification) de la vie, elle le lui donne (le sens-direction). Mais le film insiste tant sur la lucidité du mélancolique (Justine « sait les choses » – y compris le nombre de haricots versés dans une bouteille – et Melancholia baigne le paysage de sa clarté comme s’il s’agissait de ses lumières) qu’on en vient à douter si ce n’est pas le bien-portant qui serait aveugle (lorsqu’elle espère qu’il y ait de la vie ailleurs dans l’univers, Claire ressemble un peu à une dévote obscurantiste qui prierait pour une vie après la mort). Le malaise vient de ce que le film s’achève sans qu’ait retenti l’exclamation : « Mais quoi ! ce sont des fous, et je ne serais pas moins extravagant si je me réglais sur leurs exemples. »

Tant que l’on reste pris par l’esthétisation très forte du film, celui-ci dérange ; lorsqu’on le tire au clair, sans clair de lune, c’est la complaisance du réalisateur avec la maladie. Voilà, je crois, ce qui m’a déplu et m’a prodigieusement ennuyée dans ce film pourtant très intelligent. C’est aussi paradoxalement ce qui fait sa force : je n’ai résisté à l’envie de partir que parce que se découvraient des échos au magnifique prologue, qui promettaient une élucidation plus complète à mesure qu’on en retrouverait toutes les images. Les dix premières minutes sont les plus belles du film qui ne tient ensuite que par là, jusqu’à une dernière image très appauvrie où Melancholia ne connaît plus aucune condensation poétique et enfle jusqu’à déborder et annuler le cadre. Curieux decrescendo : tout est dit dès le début, il n’y a plus que la peine à prendre de raconter, d’expliquer dans le détail. Mais après tout, ce decrescendo est aussi celui de la vie qu’il nous faut tout entière pour comprendre ce qu’on sait dès le départ, que l’on est mortel.

Bref, armez-vous de patience si vous n’êtes pas amoureux du visage de Kirsten Dunst.

[La coïncidence du découpage prologue + deux parties avec trois genres différents est devenue une évidence à partir de là (excellente mise en perspective à aller lire – excellent blog de manière générale) et j’espère ne pas avoir fait ici d’emprunts inconscients.]