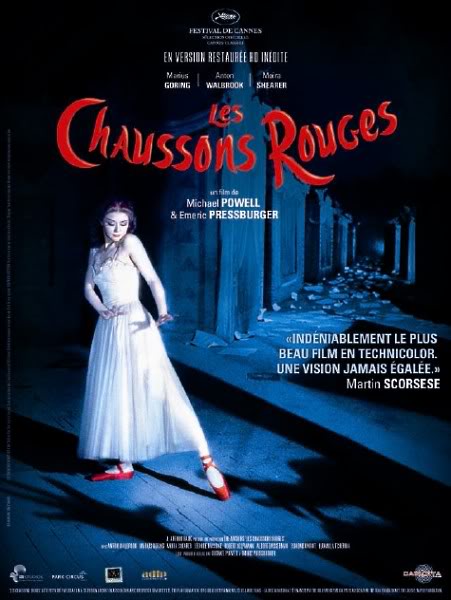

Miss Red, fan des shoes de la même couleur, m’avait gardé une invitation de Télérama pour assister à la reprise du film de Michael Powell et Emeric Pressburger. Pas de chance, cela n’était écrit nulle part, il fallait retirer les places dans les deux jours, même pour des séances ultérieures. Qu’importe, je ne regrette pas qu’on ait aiguisé ma curiosité. Les Chaussons rouges ont fait date, tout le monde vous le dira – au risque de ne dire que ça ; c’est qu’il fait aussi daté…

… le public

Palpatine et moi faisons brutalement chuter la moyenne d’âge de la salle, assez élevée pour que la plupart vienne revoir et non découvrir le film. Le petit vieux de devant, assis au premier rang comme un enfant sage, qui a ri seul (avant de faire rire la salle) à une pseudo-tentative d’aphorisme, et dont les reflets de la montre indiquait qu’il dirigeait l’orchestre à la fin du film, a raconté à Palpatine avoir assisté à sa sortie alors qu’il avait quinze ans – je parie qu’il était amoureux de l’héroïne.

… l’ambiance

L’esthétique est kitsch comme peut l’être Autant en emporte le vent – à ceci près que la musique passe beaucoup mieux d’être intégrée à l’histoire et non motivée par un effet dramatique (dans tous les sens du terme). Le maître de ballet est plus vrai que nature, ou plus slave que russe ; la chevelure rousse de Victoria Page, jeune danseuse embauchée par le directeur des ballets Lermontov, n’est visiblement pas divisible en cheveux ; sa bouche est aussi rouge que le titre du ballet créé pour elle, et ce, même au réveil ; quant à Julian Craster, le jeune compositeur engagé comme répétiteur en même temps qu’elle, il l’aime « d’un amour vrai ».

Mais le conte est bon (tiens, tiens, vous revoilà, miss Red) : adapté d’Anderson, le ballet chorégraphié spécialement pour le film autorise celui-ci à quelques accès d’onirisme, d’autant moins indigestes qu’ils sont contrebalancés par d’autres séquences plus terre-à-terre. Par exemple, lorsque Victoria accepte l’invitation de Lermontov à 8h, elle s’ y rend parée d’une robe de princesse turquoise, avec cape en satin à crever de chaud sous le soleil méditerranéen et mini-couronne au-delà du ridicule assorties. Heureusement, lorsque la réincarnation de Peau d’âne (si vous ne devez cliquez que sur un lien, c’est sur celui-là) se rend compte qu’il ne s’agit pas d’un dîner mais d’une petite réunion de travail pour lui annoncer qu’on l’a choisie comme soliste, elle a assez d’esprit pour justifier l’incongruité de sa tenue en prétextant qu’elle allait justement sortir au moment où elle avait reçu le message.

Le conte déborde le ballet, comme on pouvait s’y attendre de la part d’un film qui en reprend le titre. Les chaussons rouges que l’héroïne chausse (et qui lui enlacent le pied d’eux-mêmes, avec la célérité de spaghettis ensorcelés) la conduisent à la mort, la condamnant à danser jusqu’à épuisement. Jusqu’au-boutiste, Lermontov l’est aussi, qui exige un dévouement absolu à l’art, si bien que, sommée de choisir entre son amour pour Craster et sa carrière de danseuse, Victoria se laisse entraîner par son rôle, qu’elle meure d’envie d’interpréter, et se jette sous un train (celui que devait prendre Craster, et qui s’était déjà manifesté par un panache de fumée lors de leur première entrevue au bord d’un balcon en pierre, avec une plante en carton-pâte sur le côté – le romantisme outrancier de la situation n’a fait qu’en renforcer le total manque de subtilité – Palpatine et moi de rire comme des baleines). Oui, non, merde. En se supprimant, elle supprime le dilemme, c’est plutôt radical comme solution. Et terriblement poétique rapport à la clôture de la mise en abyme. (J’hésite à vous faire un petit coup de *Kundera power*, d’autant qu’il s’agit de l’analyse d’Anna Karénine qui elle aussi va bon train). Elle ne choisit pas l’art contre la vie, ni la vie contre l’art, mais la vie telle que l’ordonne l’art, même quand le destin qu’il orchestre mène à la mort. Ce retour au conte nous sauve in extremis de l’absurdité de ce suicide. Elle mourut heureuse et n’eut aucun enfant.

… la société

Le dilemme final, Craster ou Lermontov, vivre ou créer, n’est peut-être pas toute la question. Certes, on retrouve la même déception que dans the Picture of Dorian Gray, lorsqu’après une nuit d’amour avec Sybil Vane, Dorian découvre que l’actrice a perdu tout son talent avec sa virginité : la jeune fille est désormais incapable de feindre une émotion qu’elle ressent, elle ne peut plus s’identifier à ce qu’elle est de façon inconsciente, devenir ce qu’elle est devenue.

Ce n’est pourtant pas vraiment le souci dans les Chaussons rouges : Lermontov trouve Victoria mauvaise parce qu’elle a la tête ailleurs, et son égale dépréciation de la nouvelle partition de Craster, que tous, y compris le maître de ballet avare de compliment, trouvent formidable, autorise quelques doutes quant à la justesse de son jugement. Il n’y avait rien d’artistique dans la décision par laquelle il avait renvoyé la précédente étoile, Irina Boronskaja, à l’instant même où, interrompant une répétition de Giselle (ou comment chantonner ensuite sur le quai du RER), elle avait annoncé son mariage. Il conçoit la danse comme une religion (après tout, il y a déjà eu des précédents : Claire-Marie Osta a hésité entre les ordres et l’Opéra, tandis que Mireille Nègre a cumulé). Il est malheureusement plus catholique que protestant, et son culte du corps rejette la chair.

On pourrait cependant se demander si c’est vraiment l’amour (physique ou non) qui le contrarie à ce point, ou plutôt la forme que prend le couple à cette époque-là. Sitôt mariée, la femme perd sa polysémie pour n’être plus qu’épouse, c’est-à-dire femme au foyer. Il est alors effectivement difficile de concilier la promenade quotidienne du caniche, avec apprêt excessif et chapeau à la madame de Fontaney, et l’entraînement intensif de la danseuse. Lermontov précipite la chose en renvoyant Craster dont l’orgueil mâle entraîne Victoria dans sa disgrâce : évidemment, il lui faut sacrifier sa carrière, elle qui n’aurait jamais exigé pareille chose de son compositeur de mari. L’artiste veut des chemises aussi blanches que son papier à partition, on dirait. Et cela n’aide pas Lermontov a comprendre qu’aimer et danser s’entretiennent chez un être passionné et peuvent être l’un comme l’autre synonyme de vivre. Le premier dialogue entre Victoria et Lermontov où vivre et danser étaient posés en synonyme (« Lermontov: Why do you want to dance? – Vicky: Why do you want to live?

Lermontov: Well, I don’t know exactly why, but… I must. – Vicky: That’s my answer too.« ) s’est dégradé en se répétant :

Lermontov: When we first met … you asked me a question to which I gave a stupid answer, you asked me whether I wanted to live and I said « Yes ». Actually, Miss Page, I want more, much more. I want to create, to make something big out of something little – to make a great dancer out of you. But first, I must ask you the same question, what do you want from life? To live?

Vicky: To dance.

Vie et art sont à présent dissociés. Exit le cygne, bonjour la poule pondeuse.

… la danse

Quoique… Irina Boronskaja évoque moins le cygne élégamment désespéré que le volatile effarouché. Elle bat des ailes avec une telle conviction, qu’il faudrait lui rappeler que la cygne flotte et ne risque pas de se noyer. Irina Boronskaja n’est pourtant pas interprétée par n’importe qui : c’est Ludmilla Tcherina, étoile des Ballets de Monte-Carle, tout de même ! Ce qui me confirme l’intuition que j’avais eue après le visionnage d’une vidéo d’archive de la Pavlova : je suis née un siècle trop tard. J’aurais été prima ballerina absoluta. Au moins. On déboule les genoux pas tendus, les cinquièmes suffisent à nous décourager d’imaginer à quoi peuvent bien ressembler des troisièmes, les pieds sont tendus quand on n’y pense, c’est-à-dire à peu près jamais. Le pire reste tout de même les ports de bras. L’expression dramatique confine au burlesque à force d’exagération. Tout est dans l’excès, y compris le formidable maquillage qui prolonge les traits jusqu’aux tempes et dont l’aplat d’ombre à paupière rouge suffirait à expliquer pourquoi j’ai eu tant de mal à en trouver.

Les corps sont appétissants pour l’amateur ou grassouillets pour le balletomane : on pardonne aux danseurs d’avoir des cuisses si développées lorsqu’il fleur faut soulever ces gracieuses et lourdaudes Willis. Peut-être n’aurais-je pas été appréciée en Myrtha, finalement, étant dépourvue de la générosité de ces demoiselles. Les rondeurs d’une danseuse sont belles tant qu’elles n’entravent pas le mouvement : elles font paraître Tcherina pautaute, tandis qu’elles donnent (des) forme(s) à la danse de Moira Shearer, la danseuse qui joue Victoria Page. La technique approximative de l’époque s’oublie durant le ballet proprement dit, que les réalisateurs ont eu l’intelligence de mettre en scène et non de capter à plat, enregistrement passif de ce qui se passe sur scène.

Avec les décors et les costumes, la gestuelle plus retenue (moins débordante serait peut-être plus juste) de Moira Shearer, le cordonnier bondissant et ensorceleur de Leonide Massine, on apprécie pleinement un spectacle qui pourtant ne correspond plus à nos critères techniques ou esthétiques. La vitesse d’exécution, corrélat de l’aspect brouillon de la danse, ne laisse pas le temps de s’appesantir sur celui-ci. Cela n’arrête pas de tourner – étourdissant. Noureev et son adage « un pas sur une note » trouvent là une tradition dans laquelle s’inscrire.Je me figure mieux à présent ce que pouvaient donner les tempi des ballets des siècles passés, deux à trois fois plus rapides qu’ils ne sont joués aujourd’hui, selon Pierre Lacotte (à propos de la Fille du Pharaon, il me semble me souvenir). Il faut voir à la barre la vitesse de leurs ronds de jambe – et ce n’est pas de la mayonnaise.

Pour ceux qui ne comprennent pas mon ébahissements, prenez pour analogie les effets spéciaux lors du ballet : par exemple, les fondus-enchaînés qui superposent des oiseaux ou des fleurs aux danseuses en porté (il faut bien cela pour leur conférer une certaine légèreté) vous paraîtront vieillots. Je ne me moque que pour le plaisir : on voulait des artistes (et des tragédiens qui sachent jouer la comédie), non des athlètes ; le spectaculaire ne passait pas nécessairement par la technique (pas aussi développée – moindres connaissances anatomiques ? Pas encore l’époque de la course effrénée citius, altius, fortius ? Pointes moins performantes ? – on découvre le coup de pied de Moira Shearer seulement lorsqu’on lui ôte ses chaussons rouges…). Bref, avoir apprécié la danse ne m’a pas empêchée ensuite de faire l’hippopotame en tutu sur le quai du RER – plus Fantasia que fantaisie si l’on considère le montage de l’énorme vague qui remplace l’orchestre et laisse en place le chef, réincarnation de Mickey apprenti sorcier (une âme plus poétique y voit une vague d’applaudissements).

En dépit de tous mes sarcasmes, je n’ai pas vu les 2h15 de film passer. Certains éléments prêtent à sourire, mais, en dépit de ce que suggèrent les critiques, obnubilés par le tour de force technique que constitue la restauration de l’œuvre, dont, en tant que telle, ils se débarrassent en lançant le gros mot de « chef-d’oeuvre », le film reste bien autre chose qu’une pièce de musée, grâce à sa composition d’ensemble : ce n’est pas en effet la carrière d’une belle jeune fille, que l’on suit, ni son idylle avec un autre artiste talentueux, mais, comme le suggère l’ouverture du film, qui coïncide avec celle des portes du théâtre, c’est l’histoire d’une troupe qu’on nous raconte. Le bazar du plateau durant les répétitions, l’agitation panique avant la première, les coulisses.. Et des personnages un peu plus nuancés qu’il ne paraît : Victoria n’est pas qu’une cruche amoureuse, tout comme Lermontov n’est pas un tyran de l’Art et fait preuve d’une réelle sensibilité envers sa danseuse, qu’il a l’élégance de ne jamais séduire. Un peu kitsch, oui, mais pas forcément mièvre (celui qui a toujours raison dégote carrément un

parallèle avec Lynch, c’est dire si ce n’est pas violent…), même lorsque Craster et Victoria se tiennent immobiles et enlacés, allongés dans une calèche…