Il est peut-être un peu étrange d’assister à la remise d’un prix lorsqu’on n’a jamais entendu la chanteuse qui le reçoit, mais le récital qui suivait était une bonne occasion pour continuer ma découverte de l’opéra. Quand on laisse les chanteurs choisirent leur morceau, cela donne, sous des airs de parenté (vous me mettrez trois Mozart, trois Rossini, deux Massenet et deux Tchaïkovsky), un joli florilège.

Sans prompteur ni connaissance des opéras dont ils sont extraits, je me retrouve un peu dans la position du spectateur qui verrait la variation du premier acte de Giselle en gala pour la première fois et ne saurait pas que les ports de bras ponctuant chaque pirouette saluent respectueusement la cour (bras droit) et amoureusement Albrecht (bras gauche). Si vous ajoutez à cet hors-contexte une fâcheuse envie d’aller aux toilettes, vous obtenez un moyen infaillible de savoir si tel ou tel chanteur vous émeut. Certains m’ont fait totalement oublier que quelques minutes plus tôt, je comptais discrètement le nombre de sièges qui me séparaient du couloir…

Andriy Gnatiuk, entré sur scène avec un air supérieur, m’a donné une furieuse envie de découvrir Le Barbier de Séville dès qu’il s’est mis à articuler avec des mines impayables (sourcil de hibou et regard perçant du petit rigolo qui joue de son apparence de premier de la classe) une sorte de rap d’opéra.

Tiago Matos qui, à cause de son choix, avait mon attention avant même d’ouvrir la bouche (et celle du petit rat, mais peut-être pas pour les mêmes raisons), m’a replongée dans La Ville laissée pour morte il y a deux-trois ans : Mein Sehnen, mein Wähnen, es träumt sich zurück…

En se métamorphosant en Mimi, Andreea Soare a repris un air du seul autre opéra de la soirée auquel j’avais déjà assisté. Alors que cet extrait de La Bohème avec une voix toute ronde est accueilli par moult quintes de toux, Palpatine conclut : « C’était tellement bon qu’ils sont devenus tuberculeux. »

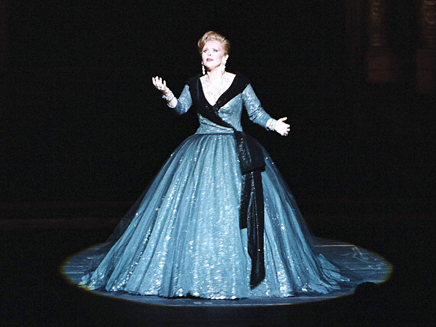

Impressionnante aussi (quoique peut-être pas aussi émouvante) : Olga Seliverstova, à qui l’on a manifestement oublié de dire qu’il n’y avait personne à l’amphithéâtre et aucun orchestre à couvrir. L’accompagnement se fait en effet par quatre pianistes qui se relaient, en évitant autant que possible de mélanger les genres. D’ailleurs, on saluera les femmes d’un côté, les hommes de l’autre – la seule rencontre étant celle d’Onéguine et de Tatiana. Celle-ci est interprétée par la reine de la soirée, à savoir Ilona Krywicka, *évidemment* polonaise (Polish tends to be my new Czech). J’ai néanmoins préféré l’air de La Vierge par lequel elle a ouvert la soirée, où s’entendait davantage cette espèce de sensualité tout en rondeur…

N’oublions pas la pianiste Alissa Zoubritski, avec ses mains délicatement dansantes et la plus belle robe de la soirée (en voyant défiler toutes ces robes bustier en drapés souvent plus rideaux que grecs, j’ai pensé avec un pincement au cœur à toutes ces magnifiques robes de soirée Paule Ka, que l’on ne voit jamais…). Côté vestimentaire, c’est Palpatine qui assure le spectacle avec son haut de forme – très pratique pour se retrouver quand on n’a plus de portable ou quand on a besoin d’énoncer ses coordonnées géographiques : « Tu ne me vois pas ? Je suis à côté d’un monsieur avec un chapeau claque. » Palpatine de s’étrangler. Rien de tel qu’un délicieux jus de fraise pour faire glisser et finir la soirée en beauté et bonne compagnie – makis et rires compris. Seul regret : pourquoi n’y a-t-il pas pareil gala pour la remise des prix de la danse ?