Quoique incompréhensible, le titre est magnifique. Il est va de même du film de Tran Anh Hung : tout est magnifique, Yen-Khe Tran-Nu, les étirements sensuels par lesquels son personnage se réveille, les discussions entre soeurs, la tendresse entre mari et femme, la préparation du poulet pour l’anniversaire de la mort de leur mère, la chaleur engourdissante et lumineuse de l’été, les volutes de cigarette du mari-écrivain, la scène d’adieu muette que répète le frère avec sa jeune soeur, et encore lorsqu’elle quitte leur relation ambiguë, et autrement lorsqu’une autre soeur ne la joue pas ; la femme qui impose le silence à son amant, faisant taire toute tromperie et parler les corps ; les visages qui se fendent et les êtres qui se fendillent. Tout est magnifique, lent et suspendu mais il faudrait que je revois ce film avec une personne habituée aux physionomies vietnamiennes parce que voilà : je suis incapable de différencier deux des trois soeurs, plus encore de les relier à leurs maris respectifs et donc de distinguer les enchevêtrements des couples, des échos poétiques qui les relient. Je me suis fait mon histoire mais ne suis pas certaine de pouvoir la suivre.

Catégorie : Souris d’opéra

Mammamiami city ballet

À défaut de pouvoir assister à leurs spectacles, je suis allée voir un cours public du Miami City Ballet avant de partir en vacances. La file d’attente est étonnement respectée alors même qu’il faut renseigner chaque nouvel arrivant pour qu’il aille prendre place à la fin de l’ escargot – donc près des premiers arrivés. C’est anormal mais rassurez-vous, au moment où deux entrées s’ouvrent, on se défile et c’est la ruée vers l’or. Heureusement, contrairement à la majorité des spectatrices qui essayent d’estimer le moindre mal entre être séparées quoique assez proche de la scène et rester ensemble mais loin, je suis venue seule et me case ainsi au premier rang à côté d’une charmante dame aropeuse qui profite bien de sa retraite, veut me montrer qu’elle est très au fait et n’a de cesse de répéter qu’Edward Villella était vraiment un danseur balanchinnien incroyable en son temps. Lorsqu’il arrive sur le plateau et tape la discute à une danseuse tout juste placée à la barre, c’est néanmoins un homme voûté qui apparaît. Cela ne l’empêche pas d’être d’excellente humeur tout au long du cours, tant avec les danseurs qu’avec le public qu’il instruit en VO – et de s’éloigner du micro avec quelques pas de profil façon beau gosse de comédie musicale.

Les danseurs ne sont pas en reste niveau bonne humeur et la nonchalance qu’ils affichent au début ne cache en rien une attitude blasée. Le rideau ne s’est pas levé parce qu’il n’a pas été baissé, les danseurs vivent leur vie : on se chauffaille en consultant son téléphone portable, une blonde arrive les cheveux défaits et entreprend tranquillement de se faire une tresse avant de traverser la moitié de la scène pour taxer un élastique à une camarade tandis que les derniers arrivants font le tour du propriétaire pour trouver une barre libre ou n’ayant pas atteint son encombrement maximal. Hormis un danseur en boxer vert, tout le monde adopte la technique de l’oignon et ôte précautionneusement ses pelures (wow, les guêtres roses, flashy) au fur et à mesure de l’échauffement (pour les remettre et recommencer le strip-tease au milieu). La grande fille à l’écharpe est particulièrement agréable à regarder, avec ses bras infiniment étirés en arrière. Je la fixe souvent pour essayer de comprendre l’exercice mais avec tous ces changements d’accents (intérieurs et extérieurs cohabitent joyeusement dans le même exercice) et de tempo, j’ai un peu de mal à suivre. Et lorsqu’on reprend l’exercice précédent, c’est pour mieux le dédoubler mon enfant.

Les exercices de dégagés et battements tendus me surprennent un peu, non tant par la vitesse, qui est un pré-requis balanchinien, que par leur nombre, quatre ou cinq au bas mot. Cela m’a rappelé C. qui faisait consister son échauffement express pré-représentation en une centaine de dégagés. Remarque, à la fin, les cinquièmes ferment.

Curieux également qu’on puisse avoir une telle vitesse de bas de jambe alors que le travail de pied n’est pas vraiment brossé ; je me suis même demandé si la miss côté jardin n’avait pas un problème genre ongle incarné qui l’empêche de mettre du poids dessus mais lorsqu’elle se mise à faire la toupie au milieu, force a été de constater que ce n’était nullement le cas. Les différences techniques sont toujours amusantes à observer. On a beau savoir que les Américains prennent leurs tours bras (et jambe arrière) tendus, c’est surprenant de les voir les prendre ainsi en diagonale ouverte (et de constater que la jambe tendue se plie souvent avant de partir).

La véritable surprise, cependant, c’est l’ambiance : une diagonale de grands battements jazzy (je n’ai jamais vu faire cela qu’en modern’jazz, d’ailleurs) se transforme ainsi en chorus ligne à mesure que les danseurs partent en groupes plus nombreux. Les claquement de doigts qui les accompagnent se muent ensuite en applaudissements lorsqu’on se met à rivaliser de virtuosité à la fin du cours, et le public ne se fait pas prier pour venir en renfort car, vraiment, c’est réjouissant. Et heu, c’est qui, là, le grand dadais à mèche qui fait des sissonnes à l’écart en guise d’entrepas ? Les sauts rajoutent à l’étourdissement qui culmine dans les diagonales des filles : les piqués déboulent à une telle vitesse que je n’ai tout bonnement pas compris ce que les demoiselles tricotaient, malgré les passages réitérés sur la piste de décollage.

Les danseurs sont tous jeunes, très jeunes (ils partent poursuivre leur carrière ailleurs ou l’âge de la retraite est inférieur du tiers à celui de l’opéra ?) mais forment comme une grande famille de frères et sœurs, auxquelles une lointaine cousine rend parfois visite (petite danseuse à T-shirt gris qui a pris le cours en invité). On aimerait bien les adopter.

Plus anatomique que sensationnel

[représentation du 6 juillet]

N’en déplaise à Kundera et à bien d’autres, les toiles de Bacon provoquent en moi un dégoût instinctif. Aussi la déception que m’a causée la dernière création de Wayne McGregor est-elle peut-être le signe que le chorégraphe de l’autrement plus enthousiasmant Genus a réussi son pari avec L’Anatomie de la sensation, dédiée au peintre.

La gestuelle qui m’avait tant emballée est toujours là mais ne trouve aucun point d’accroche ou d’anicroche sur le flot musical de Mark Anthony Turnage, ni sur le plateau de Bastille, beaucoup trop grand pour ne pas noyer les duos dans le vide. Bref, il y a comme un os avec cette pièce sans colonne vertébrale où les mouvements se suivent et ne se ressentent pas.

Il n’empêche qu’il y a quelques Oscars parmi les danseuses : Marie-Agnès Gillot, bien entendu, sculpturale, reptilienne et ondulante dans le deuxième mouvement ; Alice Renavand, souriante et sexy dans un huitième et avant-dernier mouvement plus enlevé (la seule à sourire de tout le spectacle – leur a-t-on demandé de faire la gueule?) ; et surtout Myriam Ould-Braham dans le cinquième mouvement. Tandis que ses deux acolytes Dorothée Gilbert et Laurène Levy nous entraînent dans une ambiance cabaret, elle est d’une sensualité bien plus provocante encore par son détachement affiché. Bras étiré en arrière qui soulèvent ses cheveux détachés comme au lever – public – du lit ou jambe écartée à la seconde poids du corps décalé sur la pointe, elle s’offre mais ne se vend pas, aussi rouge soit la lumière dans laquelle baigne sa traversée en avant-scène. La jeune fille mal gardée est clairement devenue une femme. Autant dire que Palpatine ne s’en remet pas mais après avoir vu le dos d’Audric Bezard emplir l’espace, je ne suis pas mieux. J’adore le dernier instant du quatrième mouvement où Marie-Agnès Gillot vient se réfugier prisonnière sous lui, comme une bête aux aguets. Dans les moments précieux, il y a encore le tour en attitude pliée d’Aurélie Dupont que Jérémie Bélingard conduit la main sur la nuque dans le sixième mouvement. Des ensembles qui dépotent au septième ciel mouvement et c’est bientôt le retour du mitigé à travers une toile en avant-scène, plus opaque que ne le laisserait imaginer les propos de chorégraphe sur les transparences du peintre. Il va maintenant m’être difficile d’être farouchement opposée à ceux qui ne peuvent pas voir McGregor en peinture. J’aimerais le revoir en chorégraphie.

Paris au temps des impressionnistes

Les expositions de la mairie de Paris ne m’ont encore jamais déçue, alors quand en plus il y a un partenariat avec mon musée préféré (Orsay, où je dois d’urgence – depuis deux ans – traîner Palpatine qui, honte à lui, n’y a jamais mis les pieds), je vais vendanger un sandwich dans la délicieuse boulangerie du Marais et m’occupe la bouche dans la file d’attente, qui s’est d’ailleurs écoulée avant que j’ai eu le temps de piocher les petits morceaux de noix et de poulet tombés au fond du sachet.

En entrant, je suis un peu déconcertée puis je réfléchis que le titre de l’exposition est bien « Paris au temps des impressionnistes » et non « Les impressionnistes à Paris ». Pas si étonnant, du coup, que la première salle-couloir où je navigue rapidement mette la capitale en bouteille : les nombreux plans d’architectes laissent imaginer ce qu’aurait été Paris si Garnier n’avait pas remporté le concours pour le nouvel opéra, si les restes de la ville médiévale n’avaient pas été détruits ou si Haussmann n’avait pas cherché une certaine cohérence urbaine. Après cette piqûre de rappel historique (non-programme de khâgne), on descend dans la salle consacrée aux impressionnistes ; je ne sais si la perspective historique mise en place aide à percevoir l’époque dont les tableaux se font les explorateurs ou si, au contraire, elle entrave l’appréciation esthétique (de fait, sont mélangés peintres de premier et de second rang). Toujours est-il que le changement favorise les (re)découvertes – que je reverrais bien au musée d’Orsay avec un peu plus d’espace car les impressionnistes nécessitent du recul.

Ce tableau de Maximilien Luce sur la Commune, découvert au musée d’Orsay, m’a encore rappelé L’Espoir de Malraux, à cause du contraste qui ose mettre en lumière (l’absence de) la vie de tous les jours tandis que le massacre reste dans l’ombre – scandale du soleil quand tout va mal. Amusant de constater que le peintre utilise le même contraste pour un tout autre sujet ; et voici la cathédrale de Monet à la Seurat.

L’exposition Giuseppe de Nittis me faisait de l’œil et je regrette à présent de l’avoir laissée passer car l’Italien a une manière de donner un air vénitien au carrousel du Louvre, qui me plaît bien.

Arrêt prolongé devant La Charge de Devambez pour la dynamique et surtout le contraste entre le mouvement des émeutiers et l’indifférence étonnante de la foule sur les trottoirs.

Van Gogh. Un nom connu pour un tableau qui ne l’est pas. La Guinguette de Montmartre : dans les arcades de la treille, je m’amuse à déceler le signe d’une nouvelle religion dont Monet sera plus tard un fidèle.

Je découvre Béraud qui semble reprendre le spectacle là où Degas l’a arrêté ; les hommes se rhabillent dans la salle tandis que les danseuses se déshabillent en coulisses.

De lui également, L’Attente d’une femme sur le trottoir, que l’immense courbe de la rue lie à une silhouette noire ; on vient et on attend.

Le demi-monde fascinait davantage qu’aujourd’hui le tiers. Toulouse Lautrec s’en a fait une spécialité mais, en marge, j’ai bien aimé ce dessin-ci, qui n’est pas dans la pose.

Steinlein, lui, m’était complètement inconnu, même si c’est apparemment l’auteur de la fameuse affiche du Chat noir.

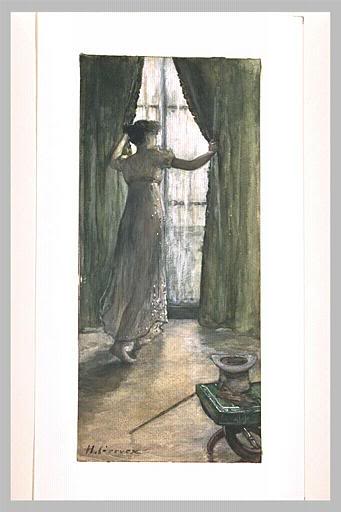

Pour finir, la véritable découverte de ma visite, toute petite, surprise dans un coin réservé aux dessins et esquisses :

L’image, de Gervex, était accrochée entre le dessin presque cartoon d’un attentat anarchiste et celui d’une prostituée, si bien qu’on hésite un instant entre la jeune femme tardivement éveillée par quelque événement en bas de chez elle et la maîtresse qui ferme les rideaux avant de rejoindre au lit, en pleine journée, l’homme qui a laissé sa canne, déjà dé-chapeauté et déganté. La jambe est bien visible jusqu’à la fesse mais il y a dans son attitude une légèreté qui n’est pas celle des femmes légères telles que d’autres les ont représentées. Quelques perles de lumière sur son déshabillé et aucune autour du cou.

On ira tous au paradis

Le paradis n’est autre, dans la version héritée des mystères moyenâgeux, que le poulailler ou « amphithéâtre », comme il était indiqué sur mon billet. On y voit l’ensemble de la scène sans se contorsionner, m’enfin de loin et de haut. Heureusement, j’ai mon pourvoyeur de pass personnel et je remercie le mécène de l’ENB qui m’a permis d’obtenir un deuxième rang de deuxièmes loges de face (soit dit en passant, c’est une honte d’en faire une première catégorie : au même niveau que les gens devant vous, soit vous décalez votre siège au milieu si votre voisine est une Japonaise trop bien élevée, soit vous remerciez le grand monsieur qui s’adosse au muret de la loge plutôt qu’à son dossier – et après cette délicate attention, vous ne pouvez décemment pas lui reprocher de se gratter la tête). Bien que n’en partageant pas le lieu d’origine, il est plus facile de s’identifier aux Enfants du paradis depuis cette distance.

José Martinez avait déjà chorégraphié pour les petits rats mais cette fois-ci c’est de grands enfants qu’il s’agit, assez grands pour tremper dans des histoires – de cœur ou autres – plus ou moins louches. Si, comme moi, vous n’avez pas vu le film de Marcel Carné, il n’est pas inutile de lire un petit synopsis, même si José Martinez se tire étonnamment bien de ce ballet narratif. On suit le butinage de Garance entre le mime Baptiste, bientôt amoureux, qui la sauve d’une accusation non fondée, le troubadour avec lequel elle folâtre au grand dam de son ami voleur et le comte influent qu’elle épouse pour échapper à la justice (premier acte) – avant de s’enfuir avec le mime qu’elle se résout finalement à quitter pour ne pas en démembrer la famille, et de se retrouver Gros Jean comme devant (second acte). Ça aide bien d’avoir un brun (Bruno Bouché en mime), un blond (mon Paquette préféré est Lemaître – que voulez-vous, je suis un peu pâquerette bleue) et un chauve (Aurélien Houette en comte).

Le seul moment que je n’ai pas trop compris, c’est le fail Garance-Baptiste alors qu’ils sont déjà seuls dans une chambre. Mais une fois lu le livret du DVD prêté par Palpatine (en plus de mon pourvoyeur de place, j’ai aussi une DVDthèque personnelle avec conseils sur-mesure), il semblerait que ce soit pour les problèmes de Garance avec la justice, ce qui aurait le mérite de donner tout son sens à son costume : tutu blanc d’où dégoulinent des rubans rouges, comme autant de rigoles de sang entre les plis du tissu. D’une manière générale, les costumes d’Agnès Letestu sont une réussite (sans surprise, j’ai toujours envie de lui piquer ses robes lorsque je la croise à Pleyel). Mention spéciale aux tutus-pellicules qui, lors des pirouettes, donnent envie de s’écrier « Ça tourne ! ». Il y en a profusion. Trop, peut-être. Ce qui est sûr, en tous cas, c’est qu’il y a trop de décors : outre que cela a dû coûter une fortune, les perpétuels changements de cadre du premier acte ne sont pas toujours justifiés et donnent le sentiment d’une dramaturgie brouillonne. L’économie du second acte est bien meilleure, plus resserrée autour de l’intrigue. Les personnages y passent davantage au travers des murs mais l’approche symbolique est tout aussi efficace que la mimétique, et plus reposante.

(à cliquer, Blogspirit ne me permet plus de régler la taille des images)

Les points forts de la chorégraphie entretiennent ce déséquilibre : autant les scènes de groupes, majoritaires dans le premier acte, ne sont pas le truc de Martinez (ça bouge tellement dans tous les sens – parfois dans l’ombre! – sur une musique assez indifférente, qu’on ne peut même pas regarder ces tableaux d’époque comme des Brueghel fourmillant de scènes distinctes – exception faite pour Yann Chailloux qui, tourneur naturel, pirouette ici jusqu’à plus soif grâce à un morceau de bois calé sous son pied), autant les pas de deux sont magnifiques. Et c’est une souris que les pas de deux endorment habituellement qui vous le dit. Ève Grinsztajn n’y est peut-être pas étrangère. Je suis même à peu près certaine du contraire. Ce doit être la première fois que je la vois dans un rôle principal mais c’est assez pour apprendre à orthographier correctement son nom. Il a suffit qu’elle écarte d’elle ses bras, paumes ouvertes, comme les rubans de son costume, ancrée dans un simple équilibre en cinquième et voilà : j’adore sa danse pleine et entière. Elle est toujours à l’aise avec ses multiples partenaires qui, tous, ont une allure folle : Bruno Bouché est un mime sensible mais pas pathétique (Ganio doit être parfait dans le rôle mais il m’aurait parfaitement agacée), Karl Paquette est choupi en gros ours, puissant en élégant et donc bon (en) comédien tandis qu’Aurélien Houette donne toute sa prestance à son personnage de comte sans qu’il paraisse jamais froid. Ajoutez à cela une dose tout à fait modérée de portés abandonnés, à peu près aucune attitude-tourniquet et quelques aspi-ballerines et vous obtenez sans en avoir l’air des pas de deux épatants.

Ingénieuses également, les mises en abyme qui reproduisent ou anticipent sur l’histoire (par exemple, Baptiste-Pierrot se fait piquer Garance-bergère par Lemaître-Arlequin) et virent à la métalepse lors de l’entracte. À la fin du premier acte, une pluie de tracts sur le parterre annonce un divertissement dans le grand escalier où Nolwenn Daniel est étalée, comme une mare sanglante sur le marbre (très propre à en juger par des pieds qui ont du traumatiser Palpatine encore davantage que les miens). Avec notre Karl Paquette qu’on ne laisse pas beaucoup se reposer, elle nous offre un pas de deux où les rambardes deviennent une rampe où se laissait glisser, les marches, autant d’occasions de rebondir et les piliers, un piédestal duquel se jeter dans les bras de son partenaire. Ils évoluent à quelques mètres de nous, dans l’espace des spectateurs, mais cette désaffectation de l’artifice me paraît surnaturelle. Dans les couloirs, on croise également des danseurs masqués et même Lacenaire, le voleur génialement interprété par Stéphane Phavorin. Il est affreusement tentant de jouer à l’arroseur arrosé et de faire semblant de lui piquer un petit quelque chose mais je me retiens de dansoter autour de lui.

De retour dans la salle, le rideau est déjà levé et un V de danseuses s’agite en tutu de répétition, Lucie Clément en pointe (si je ne me trompe pas – j’affectionne particulièrement cette grande asperge depuis que je l’ai vue danser au stage de Biarritz alors qu’elle était en première division). Les lumières sont allumées et les spectateur qui, à l’entracte, sont restés tristement fidèles à leur coupe de champagne continuent à discuter alors que c’est un délice de regarder à l’arrière-scène les garçons sauter dans le désordre d’une compétition organisée entre camarades sous couvert d’échauffement. Les danseuses en tutu de répétition laissent peu à peu la place à une formation identique mais costumée. Amusant que de placer le traditionnel divertissement en marge plutôt que dans le ballet. Quoique, à y bien regarder, il y a un petit groupe de danseurs-spectateurs côté cour, juste de quoi se glisser chez le comte par un emboîtement narratif qui, tels certains rêves, ne se découvre comme tel qu’a posteriori. La fin porte la confusion spatiale à son comble (normal pour les enfants du paradis) : Garance est ensevelie dans la fosse et s’échappe du navire par la petite porte du chef d’orchestre, juste à temps pour ressusciter sous les applaudissements.

Le véritable enfant du paradis, au final, c’est José Martinez dont le ballet rend en quelque sorte hommage à l’Opéra de Paris – au palais Garnier dont il investit toutes les parties accessibles au public, comme aux spectacles qui y ont été programmés. Les scènes de rue ont quelque chose de La Petite Danseuse de Degas (de Bart), avec cette même technique de l’arrêt sur image, lors duquel le voleur nous offre une danse toute en manières et préciosités incisives, tournant autour de sa victime comme monsieur de Charlus autour de Morel dans Proust ou les intermittences du cœur. Le divertissement placé en marge de l’histoire, y’a pas photo, fait penser aux formations balanchiniennes tandis que les tutus-pellicules me font penser à la transposition de Cendrillon par Noureev. Enfin, le bal chez le comte mélange des souvenirs de la Sylvia de Neumeier avec des effluves certains de camélias (le comte pare d’un collier imposant une Garance déjà vêtue d’une robe semblable à celle de Marguerite. Cf. photo ci-dessus). Comme tous les gâteaux faits maison, ce ballet n’est pas parfait mais ses quelques défauts apparents (morceaux qui se détachent, un peu trop cuit à un ou deux endroits) ne doivent pas vous empêcher d’y goûter et il a le mérite de bien caler.