J’ai découvert que je connaissais Parr depuis plus longtemps que je ne croyais – cette image a été le « document inconnu » sur lequel j’ai été interrogée lors de mon oral de spé anglais au bac ^^

Le titre de « Planète Parr », outre l’allitération, a le mérite de prévenir qu’on ne verra pas au Jeu de Paume seulement les travaux du photographe, mais tout ce qui permet d’en esquisser l’univers : collections de cartes postales, d’objets kitsch et de livres de photos occupent une bonne partie (l’essentiel ?) de l’exposition et précédent l’accrochage des clichés de Parr proprement dits. De même qu’il y a Nicolas et Leriche dans le livre d’Anne Deniau, on voudrait nous faire croire qu’il y a Martin d’un côté et Parr de l’autre (à l’étage, l’artiste est dans les hauteurs). Un PARRti pris.

Planète ? Astéroïdes en folie, oui !

Sur le coup, j’avance et regarde sans me poser trop de questions, regardant les photographies sélectionnées par l’artiste pour elles-mêmes. On en goûte parfois une seule, comme celle de Tony Ray-Jones :

parfois une série, comme celle de Seawright, dont en voici une pièce.

Il est amusant de constater que ces photos, loin de « parler d’elles-mêmes » prennent tout leur sens grâce à la légende, qui ne dit pas ce qu’on doit y voir, mais souligne ce qu’on ne peut y voir : que dans chacun de ces lieux ont été enfouis des cadavres.

Mélangées avec des photos « documentaires » dont l’intérêt m’échappe parfois, s’en trouvent d’autres où prévaut le souci esthétique et qui me plaisent souvent davantage. J’aime particulièrement celle de Narahashi, où l’avion semble sur le point de plonger dans l’eau – transformé en poisson-chat.

Je grappille de droite et de gauche, tout cela me semble assez inégal, et surtout dans le désordre le plus complet. Que veut-on nous faire voir au juste ? Les influences de Martin Parr ? Si le rapprochement avec telle prise de Mark Neville peut être pertinent,

d’autres paraissent à des années lumières de sa planète, justement. Qu’il apprécie ces photographies ne signifie pas nécessairement qu’elles ont forgé son style. On touche peut-être là à l’une des limites de laisser l’organisation à l’artiste même, qui ne dispose peut-être pas d’un recul suffisant sur son œuvre pour en tracer les filiations.

Photo.doc : quelque(s) Parr dans l’espace

On pourra néanmoins s’appuyer sur ce joyeux bric-à-brac pour ce demander ce qui fait la valeur de la « photographie documentaire » dont se réclame Martin Parr. Si on la définit comme « témoignage », elle ne vaut pas pour elle-même, mais comme trace du passé – d’où que les plans d’usines disparues puissent vous paraître assez rébarbatifs si vous ne faites pas de thèse sur l’architecture capitaliste des villes minières de l’Angleterre de la fin du XIXème siècle, de même que des clichés de bouts de trucs non identifiés, si vous ne faites pas d’étude sur le pourrissement des carottes sur le bord des rivières. Ce qui en déciderait la prise serait alors l’intuition que l’on est face à un monde en train de disparaître (on pourrait penser aux photos d’Atget du vieux Paris), mais elle ne prendrait de valeur que dans l’après-coup, lorsque le document photographique pourrait être inscrit dans un cadre rendu visible par le recul, et sujet à interprétation.

On pourrait voir son projet de portrait de dix villes de GB (commandé par le Guardian) un peu comme le relevé auquel s’était livré Atget à Paris, et que la photographie devienne (ou prennent pour objet le) cliché n’est pas outre mesure surprenant : ce que l’on identifie comme étant amené à disparaître et dont on doit conserver le souvenir ne peut être que le bien connu (le mérite du photographe reporter consistant à le repérer sous l’habitude du trop bien connu). Alors évidemment, il nous faut un petit échantillon d’excentricité britannique, non bricolée cependant, et les étudiantes de Cambridge effeuillent du Pingouin Book allongées dans l’herbe. Cette série a beau arriver à la fin de l’expo quand on commence à en avoir plein les pattes, et les formats être plus réduits, il n’y a pas que ça, vraiment, on n’y voit pas grand-chose. Documents en attente d’être classés.

Que peut-on alors voir dans une photographie documentaire contemporaine ? Dans le cas du reportage à l’étranger, on comprend assez facilement la volonté de se faire une idée sur l’ « ailleurs » ; il s’agit toujours, comme dans le document d’une époque révolue, de combler une absence, à la différence près qu’elle est spatiale et non plus temporelle, inaccessible et non plus inexistante. Martin Parr, cependant, ses clichés britanniques en sont la preuve, travaille pour ainsi dire at home, ici et maintenant. Ce qu’il nous donne à regarder, c’est peut-être l’aperception, ce que l’on pourrait percevoir mais envers quoi l’on n’est pas assez attentif.

Sa série « Small world » n’est pas seulement une mise en abyme qui consisterait à photograph

ier celui qui mitraille : par ce redoublement, il place devant l’objectif celui qui se cachait derrière, inverse subjectif et objectif. Le retournement met en lumière le rôle essentiel de la photographie dans le tourisme, au détriment même de ce qui est à voir.

Quand l’image prend les devants.

Le sujet est bien l’appareil ; le propos, de l’ordre du « j’étais là », comme le bourdon dans une vieille pub pour du sucre, rendu audible par sa répétition. Ce genre de comportement est en effet une tendance à laquelle on résiste plus ou moins, mais dont on n’a pleinement conscience que par le biais extérieur des séries du photographe non amateur ou par son surgissement devant un objet qu’on n’a pas pur habitude de considérer comme un site ou une curiosité « à voir » (un adjectif verbaaaaaaal) – je ne me suis toujours pas remise des touristes asiatiques qui se prenaient en photo devant les tableaux au musée d’Orsay, et pourtant, à y bien penser, ce n’est pas beaucoup plus ridicule que devant le château de Versailles.

Un monde qui marche sur la tête ? – n’empêche que je devrais essayer cette position, pour avoir de l’ombre sur le blanc de la page et pas de fourmis dans les bras, ce doit être formidable.

A gauche, une pub Herbal Essence, à doite, euh, d’autres rondeurs.

Celle-ci n’y était pas, mais comme elle illustre parfaitement ce que je vous disais sur Pise, je n’ai pas pu résister.

On peut parler de critique envers le tourisme de masse, et pourtant, on n’en sort pas, comme se sont amusés à le montrer certains visiteurs en prenant en photo les touristes face (ou dos) aux tirages de Parr exposés dans le jardin des Tuileries – quand l’exposition devient un lieu où être vu sans voir, et l’art un prétexte à une aveugle dévotion.

On n’en sort pas, chantons tous en chœur : it’s a small world after all, le cliché est rassurant, on a l’impression de s’emparer du monde d’un simple mouvement mécanique. Qu’on le fasse disparaître en le shootant…

Le regard est lucide et d’autant plus amusé qu’il est lucide, puisqu’il se sait pris au piège de la mise en abyme. Pour que la critique laisse place à la satire, il faudrait se sentir à l’abri, et ce n’est que dans la série « luxury » qu’on atteint au mordant (encore que j’aurais bien aimé voir le vernissage de l’expo – s’il y avait du beau monde avec des coupes de champagne à la main, on devait atteindre à peu près le même effet que les touristes devant leur masse révélée). On nous fait remarquer que, contrairement à la pauvreté pitoyable, la richesse, enviable ou méprisable, est bien peu abordée par la photographie documentaire. On a là un indice de ce qui empêche de faire basculer le reportage dans la critique-de-la-société-de-consommation qui est d’un bien-pensant épuisant (car épuisé peut-être). Critique, Martin Parr ne l’est ici pas tant par le choix de son sujet (la panoplie du nouveau riche est finalement assez uniforme, ne différant pas tant que ça de la caricature du capitaliste vu par les soviétiques : cocktail dans la main gauche, cigare dans la main droite, on a troqué le haut de forme contre des lunettes énormes à cigles gigantesques abondamment pailletés et un Motorola dernier cri) que par son traitement.

Si la série « luxury » est peut-être la plus artistique de celles présentées, ce n’est pas parce qu’elle prend pour sujet un monde qui se pose comme esthétique, mais bien en dépit de cet esthétisme affiché : les couleurs criardes qu’affectionne le photographe trouvent ici leur pleine efficacité en subvertissant l’aspect glossy des photos de mode. Ou comment l’élégance du luxe a été détournée par la classe du luxe (tout sauf classieuse). Contrairement au mauvais goût d’une ancienne campagne publicitaire pour Dior, qui restait désespérément lisse malgré les mannequins-manga roulées dans le cambouis, « luxury » a quelque chose de violent, sans être le moins du monde trash ou vulgaire – la photo, pas le modèle : vous conviendrez qu’on ne boudine pas un ventre rembourré dans une petite robe moulante en satin rose – tachée, qui plus est.

Vraiment, le cadrage est terrible. Celui de cette photo également, où l’individu disparaît derrière les signes ostentatoire de richesse, qu’il se choisit. Et qu’on retrouve derrière, la même en décoloré.

Un verre devant la bouche du monsieur, ils chercheraient vraiment à vous faire avaler n’importe quoi. Eux-mêmes avalent n’importe quoi pourvu qu’ils se gavent.

Belle image d’une fête de charité, mais après tout, bien ordonnée, elle commence par soi-même. Bon appétit bien sûr. Je ne l’ai pas retrouvée sur internet (word souligne internet, et souligne word aussi, my gosh), mais elle valait le détour, une photo en gros plan d’un verre où flottait des cerises, tenu par une main aux ongles qui tombaient en friche : très littéralement, le vernis s’écaille.

Retrouvée, en fait, il y a toujours une petite prise illégale qui traîne ^^

Et les aplats de peau écrasée au flash donnent parfois la sensation que les images ont été prises à la fin d’une soirée, vers les 5h du matin, quand il n’y a plus guère que la rosée qui soit fraîche (exeunt le champagne et ces dames). D’autres prises sont moins réussies en ce qu’elles donnent un sentiment de facilité, simple enregistrement d’une société qui prend la pose. Rien à débusquer, les poireaux sont cuits.

Contrairement à la photo artistique qui s’apprécie à l’unité, la photo documentaire s’envisagerait plutôt sous la forme de série, d’un « reportage » (de repères sur une carte) : après tout, un document a d’autant plus de valeur qu’il peut être recoupé avec un grand nombre d’autres. Cela n’empêche pas que certaines photos documentaires soient artistiques, mais expliquerait quelque Parr une certaine disparité dans les clichés (et le flou – artistique ?- le plus total dans le sélection du rez-de-chaussée).

Collections saturniennes

Ce qui produit un effet, c’est peut-être alors le nombre des photos, leur accumulation et regroupement en une « série », sur quoi insiste très justement la scénographie. Les diverses collections présentées dans l’exposition prennent alors leur sens, elles aussi témoins d’un œil qui série – classe, rassemble, compare. L’indice de cette accumulation monomaniaque se trouvait déjà dans un tableau exposé au rez-de-chaussée où se trouvent juxtaposées d’innombrables femmes en manteau rouge, prise le même jour au même endroit (le même en version masculine d’homme d’affaire est également disponible). Le geste du collectionneur se trouve expliqué. Reste à se demander pourquoi tels objets plutôt que tels autres (ou avec tels autres).

Les livres de photographies, quoiqu’il en soit dit dans les blabla explicatifs, ne me semblent pas relever de la collection, cela ne part pas tous azimuts dans une ligne donnée : des bouquins de photos d’un lieu ou sur un thème précis en une période donnée, oui, mais ceux qu’on voit relèvent davantage de la comparaison de différentes manières à partir desquelles forger la sienne propre.

Les collections d’objets sont tout autres et l’amas des objets dérivés à l’effigie d’Obama, par exemple, ne s’arrête pas au mauvais goût de tongs ornées de figurines de sa tête. Très diverses, elles comprennent des choses aussi fantaisistes que des montres à trotter après Ben Laden et Sadam Hussein, une théière Margaret Thatcher au nez de Pinocchio reconverti en bec verseur, des plateaux so kitsch, des barres de chocolat Cadbury imprimées Spice Girl (touché coulé, ça j’aurais pu à l’époque), des boîtes d’allumettes avec le portrait des cosmonautes soviétiques (coïncidence, j’ai enfin vu Good bye Lenin il y a peu) ou des tapis avec les deux tours du 11 septembre (là c’est tel qu’on pourrait se demander si c’est pour faire sa prière en remerciement de l’ébranlement de la puissance américaine, ou pour garder les pieds sur terre et se grandir depuis les ruines de la tragédie). On s’en amuse bien ; les gens regardent ça avec l’intérêt méthodique habituellement plus déguisé lorsque ces horreurs se trouvent en situation, sur l’étal d’un marchant : derrière les vitrines, ils deviennent les poissons d’un formidable aquarium.

Ces collections successives et éphémères se sont finalement que le prolongement d’un même geste ambigu, éternellement recommencé, celui de se souvenir. Le verbe devient substantif, le mug imprimé peut disparaître au fonds du placard, c’est plus commode pour oublier, d’autant que l’exemplaire stéréotypé ne risque pas de faire l’effet d’une madeleine de Proust au prochain déménagement. On retombe dans la thématique du cliché, entre photo et stéréotype, d’où que les objets collectionnés auraient gagnés à être présentés avec la série « Small world » (qui a également sa place à l’extérieur, je sais, on ne peut pas tout faire, il faut faire des choix, une des choses les plus difficile au monde – cheesecake ou pudding ?) plutôt qu’avec les photographes qui ont marqué Martin Parr ou son travail (là encore, le bric-à-brac du rez-de-chaussée ne permet pas de tirer ça au clair). Sans parler des cartes postales curieusement isolées au début de l’exposition, où l’œil ne sait pas encore bien à quoi il doit être attentif, même si l’on peut déjà s’amuser d’une même carte portant le nom de deux villes différentes.

(Et après la surprise au MoMa, je me rends compte peu à peu qu’on n’expose pas toujours de l’art dans un musée – autre que musée explicitement historique ou scientifique, cela va sans dire – mais qu’appréhender l’élaboration d’une vision peut également être passionnant).

Au final, on s’est un peu éPARRpillé à jouer au pique-assiette dans les plats nets de notre ami Martin. Il faut être pêcheur, en somme, et savoir remettre à l’eau les prises qui n’en valent pas la peine – tout en s’éclaboussant joyeusement, c’est Parrfait !

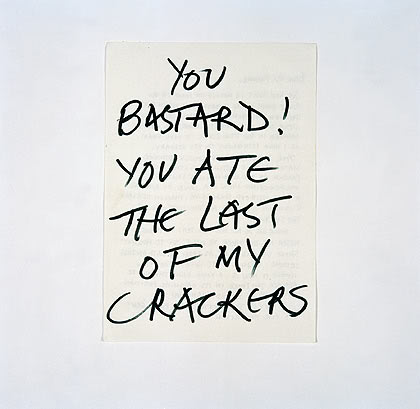

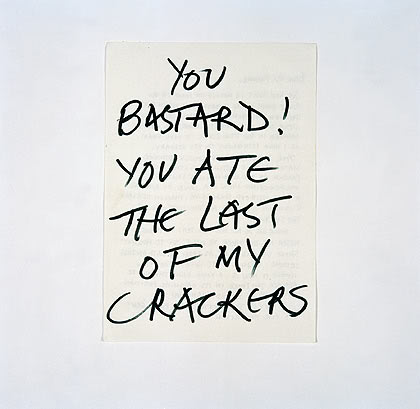

Je ne sais pas ce que ça fichait là, mais histoire de se quitter sur de bonnes paroles… ^^