Viens, je t’emmène

Viens, je t’emmène

Une prostituée se décompose en voyant au JT qu’un attentat a eu lieu juste à côté de l’hôtel où elle fait des heures sup’ non payées, tandis que son nouvel amant continue à s’activer entre ses cuisses… et ne s’arrête que lorsque surgit le mari, inquiet pour sa femme, prêt à rembourser le client dont il n’imagine pas qu’il était là gratis.

Il faut un peu de temps avant que le film trouve le rythme que sa bande-annonce augurait, mais à partir de cette scène, c’est plutôt savoureux de débandade et de nawak savamment dosés. Surtout quand le client se retrouve à accueillir dans son immeuble le présumé terroriste de l’attentat…

Alain Guiraudie brasse les clichés comme le client les seins opulents de son amante : avec volupté, pour son/notre plus grand plaisir. Pour autant, ses personnages ne sont pas des stéréotypes, ou seulement dans le regard des autres : ils débordent sans cesse les préjugés dont ils sont l’objet, sans pour autant les infirmer avec certitude. Le gamin-SDF-arabe relâché par la police est-il innocent de fait ou par manque de preuve ? Peut-on être terroriste et lire Lucky Luke ? Le mari disant que le voile de sa femme est une lubie de celle-ci dit-il vrai ? Peut-on vraiment craindre une quelconque radicalisation quand celle-ci considère comme un déguisement grotesque la burqua que son mari lui a offerte ? Le mari jaloux que notre héroïne prostituée cocufie avec plaisir est-il vraiment un personnage si amusant que cela ?

Jean-Charles Clichet joue pas mal le mec paumé, autant balloté par les événements que les croyances qu’ils suscitent, tandis que Noémie Lvovsky est parfaite en Isadora(ble), prostituée au grand cœur, grand corps, grande gueule (ça fait bizarre, mais ça fait du bien, vraiment, de voir des scènes de sexe avec des corps non hollywoodiens – même si on peut aussi s’interroger sur la facilité avec laquelle le burlesque prend la place de l’érotisme absent….).

![]()

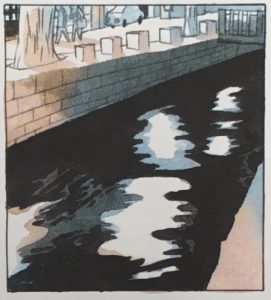

Belfast

Un huis-clos porte ouverte, dans une rue de Belfast où les Protestants se font persécuter par des Catholiques émeutiers. Double intelligence de Kenneth Branagh : se placer du point de vue d’une famille catholique qui ne comprend pas ce déferlement de haine – ni victime ni bourreau donc, mais sommée de prendre partie ; et s’intéresser aux trois générations concernées, des grands-parents au petit dernier, entremêlant ainsi le récit à hauteur d’enfant et les enjeux adultes (le frère aîné est en revanche laissé de côté, allez savoir pourquoi). Rues à feu à sang à sac et grands regards lumineux sont réunis dans le même noir et blanc étincelant : une photographie superbe, vraiment. C’est sur ce terreau de choix qu’a fleuri une belle migraine ophtalmique, coupant les sous-titres d’un accent à couper au couteau avant de s’étaler en plein écran.

Bonus plaisir : Dame Julie Dench dans le rôle de la grand-mère.

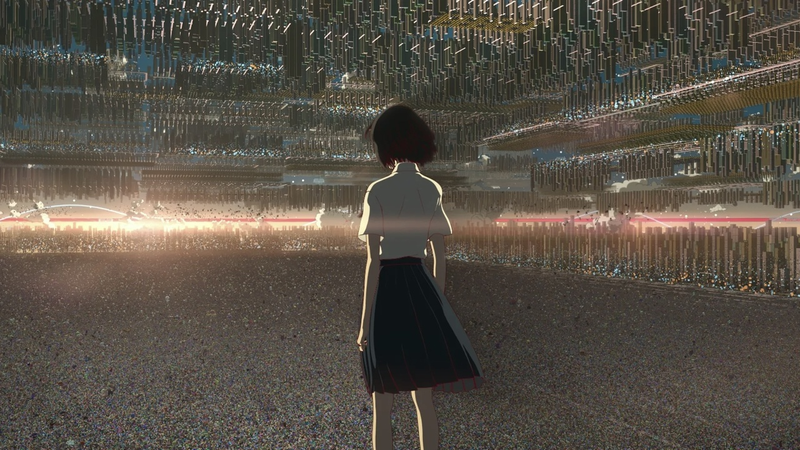

![]()

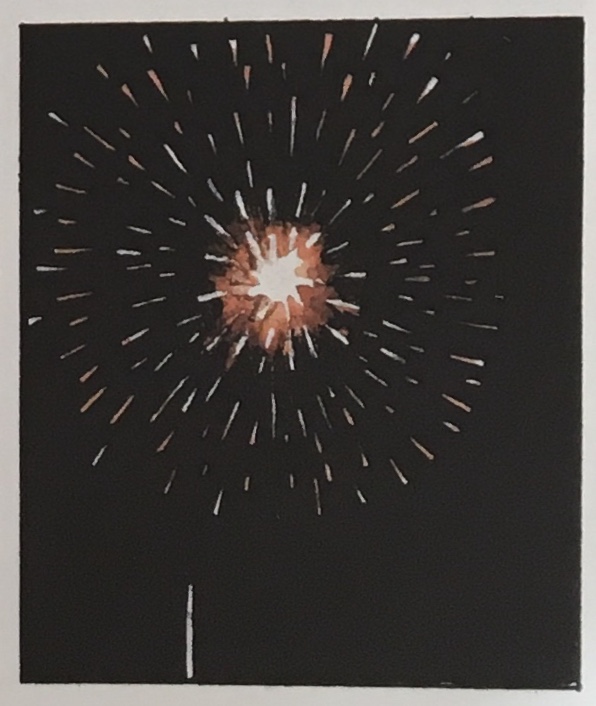

Le Chant du loup (vu sur Netflix)

Un • bon • film • d’action • français : Antonin Baudry nous offre le luxe de n’avoir aucune mention inutile à rayer. Le casting est de surcroît un régal : Reda Kateb et Omar Sy en commandants de sous-marins, ça met déjà de bonne humeur, mais alors François Civil en oreille d’or badass qui peut détecter le modèle d’un sous-marin au clapotis qu’il fait, c’est tout bonnement jouissif. Comble de l’extase en reconnaissant Paula Beer, que fait-elle là mais quelle bonne idée. J’aurais frétillé sur place si la tablette n’était posée en équilibre sur mes jambes. Immersion totale et tension nerveuse : la couette a pris cher.

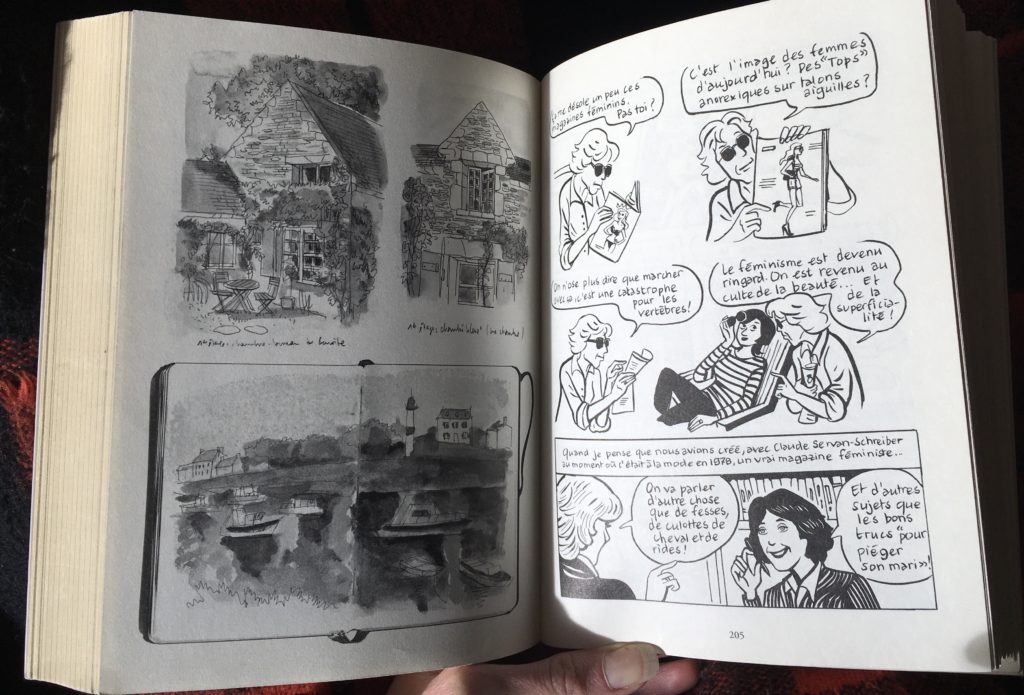

![]()

The Dig (vu sur Netflix)

L’affiche avec Carey Mulligan en pleine nature m’a fait douter avoir déjà vu le film, mais c’était à Far from the madding crowd que je pensais – non pas que ça change grand-chose vu le peu de souvenir que j’en ai gardé ; je me souviens essentiellement de ses traits pâte-à-modeler humaine, changeant au gré des émotions comme des nuages, et c’était suffisant pour me pousser à regarder le film de Simon Stone.

Ralph Fiennes s’y présente en excavator, un diplôme universitaire le séparant du titre d’archeologist ; il n’en mène pas moins des fouilles pour une Carey Mulligan pas très vaillante mais toujours émouvante. J’ai été un peu trop prompte à imaginer une histoire entre cette veuve et cet homme mal accordé à son épouse, mais suis ravie de mon erreur : cela fait du bien, les récits de liens en-dehors du sentiment amoureux. Ce dernier est traité en intrigue secondaire, délégué à Lily James que je n’arrivais plus à restituer (Dontown Abbey), mais dont j’apprécie décidément la présence.

![]()

Les Shtisels, une famille à Jérusalem (vu sur Netflix)

Cela fait plusieurs mois que je regarde cette série, mais j’ai fini la troisième (et actuellement dernière) saison ce mois-ci. J’ai d’abord été intriguée par le mode de vie juif orthodoxe, les destins étriqués qu’il semblait imposer… et puis pas forcément, et j’ai fini par m’attacher aux personnages comme dans n’importe quelle autre série. Moins habituel, je me suis attachée à la langue, qui ressemble furieusement à l’allemand par moments, et pas du tout à d’autre, ce qui ne m’empêche pas de marmonner phonétiquement des borachem, bemet, toda de temps à autres pour accompagner les personnages et savourer leur yiddish.

(Je la vends très mal, mais regardez-la.)

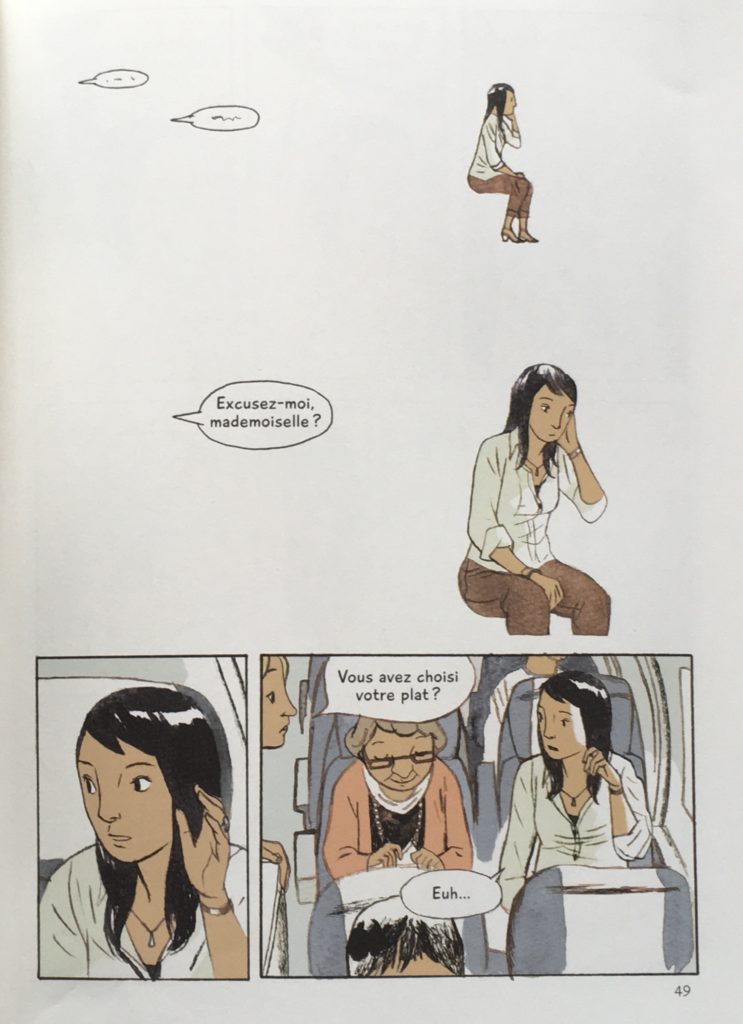

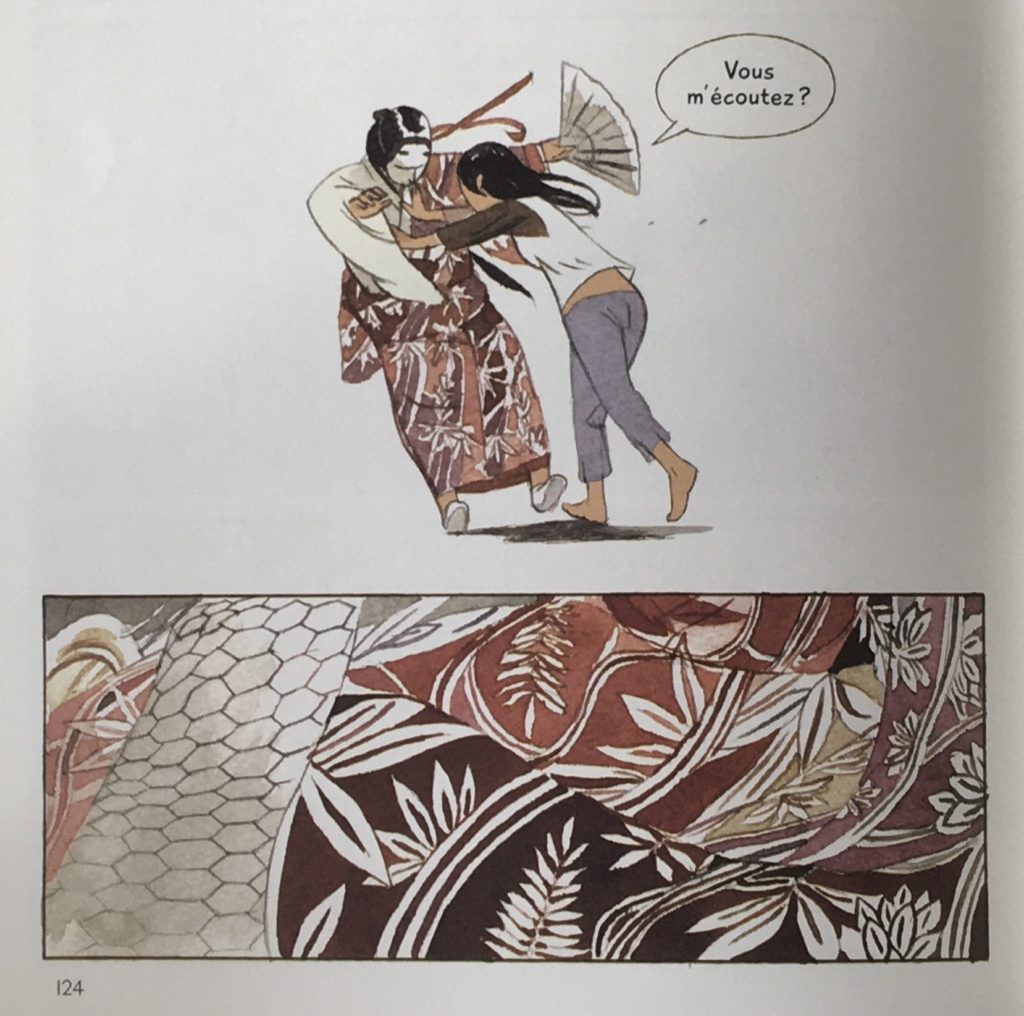

Une jeune fille qui va bien

Une jeune fille qui va bien

Je me suis rappelée les plans de vie quinquennaux de mon ex et la manière dont j’essayais, au moins en pensée, de m’y intégrer.

Je me suis rappelée les plans de vie quinquennaux de mon ex et la manière dont j’essayais, au moins en pensée, de m’y intégrer.