[il est recommandé aux non-balletomanes, si jamais il se risquent à la lecture de ce billet, de sauter cette longue introduction – la lecture est déconseillée à tous les autres ^^ ]

Quand chorégraphe rime avec autographe. Où il est visible que Palpatine déteint sur moi (s’agissant de n’importe qui d’autre, j’aurais intitulé la partie « Palpatine, sors de ce corps ! » mais là, on pourrait croire que mon surmoi a quelques difficultés à contenir mon inconscient, alors je vais m’abstenir).

Pas un seul instant je n’ai regretté d’être repartie dans le froid pour assister à la soirée des danseurs-chorégraphes à l’amphithéâtre de Bastille. C’est un spectacle qu’il faut aller voir seul : même en étant assez loin dans la file, cela permet de se faufiler dans les places restantes trop étroites pour les couples ou les bandes d’amis. Après avoir salué d’un mal-aimable « évidemment, c’est pris » le pull qui gardait les places des proches de celui dont je me suis ensuite rendu compte qu’il s’agissait de Yann Chailloux, j’ai trouvé une place au premier rang, au bout du banc central. À peine assise, j’aperçois une femme très droite, très classe, un peu à l’écart en bout de banc ; je me lève pour aller saluer B#5.

On est cerné de balletomanes, mes voisins de derrière veulent faire savoir tout le bien qu’ils pensent de leur « Marion » (Barbeau), mon voisin de gauche me montre Marie-Agnès Gillot juste derrière, que j’avais déjà repéré bien avant, Brigitte Lefèvre (idem) mais aussi Nicolas Paul et Emilie Cozette que je n’avais pu remarquée (comme de juste). Je crains d’ailleurs de l’avoir froissé, en lui expliquant que si je n’avais pas été voir d’autre cygne que celui de Lopatkina, c’était entre autres parce que Emilie Cozette ne me faisait aucun effet ; il s’est offusqué de la cabale honteuse qui l’accablait (j’ai essayé de ne pas penser à Victor Hugo), et l’a défendue en la présentant comme une danseuse d’une grande beauté, très discrète, qui mériterait vraiment d’être connue. Reconnue, peut-être ? Parce que bon, elle est étoile, tout de même… Toujours la même chose. Je peux reconnaître que c’est une bonne danseuse et assurément une très belle femme, mais qu’y puis-je si elle ne me fait aucun effet comme interprète ? Lorsque à la fin du spectacle j’ai demandé à mon voisin s’il était seulement balletomane ou s’il connaissait des danseurs, il m’a répondu qu’il connaissait des danseurs et s’est bien gardé de citer aucun nom à rebours de son enthousiasme à montrer qu’il était au courant de tout et de tout le monde, et j’ai compris que je l’avais froissé en rendant son étoile filante.

Pour finir dans le Who’s who ?, il faudrait ajouter Miteki Kudo, je crois, qui s’est faufilée dans les coulisses qui ont vu transiter pas mal de monde entre la salle et les coulisses. Ambiance familiale et amicale, donc, qui n’est mondaine que pour certains des (moins) proches parents, et dans laquelle le balletomane lambda peut s’amuser à tester son degré de balletomaniaquerie et se réjouir de ce que les danseurs de la « maison » soient solidaires et s’intéressent à ce qu’ils font les uns les autres.

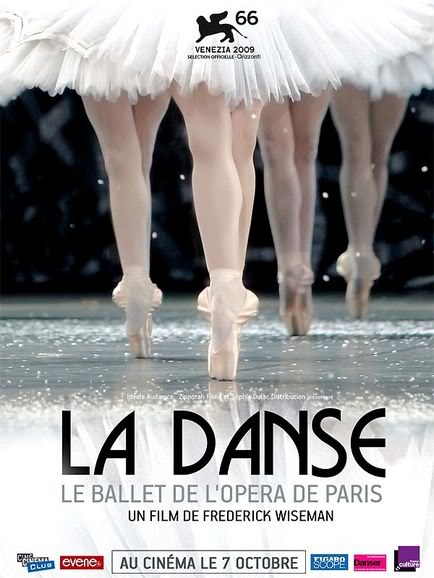

Danse sous influence; écrire le mouvement et le danser

Cette série de pièces courtes agencées dans une programmation bien pensée permet de découvrir les aspirations protéiformes d’artistes que l’on voit toujours dans les œuvres des autres. Protéiformes dans la mesure où la chorégraphie se joint à l’interprétation, mais surtout dans la mesure où les styles qui se forment sont très divers et les influences, multiples, plus ou moins décelables selon le degré de maturité de ces jeunes chorégraphes (par l’expérience, mais aussi par l’âge). Beaucoup de noms me viennent à l’esprit et je me rends compte peu à peu que plus les pièces sont abouties, moins les influences sont clairement identifiables ou en si grand nombre que le brassage se fait nécessairement synthèse. En somme, une influence dominante suggère souvent que le style n’est pas encore très personnel (quoique pouvant être parfaitement maîtrisé, je pense notamment à Florent Melac), mais d’innombrables influences sont préférables à pas d’influence du tout, ce qui serait l’indice d’une certaine pauvreté dans le mouvement.

Avec tout ce que cela comporte d’outré, j’ai joué à me demander par quoi les chorégraphes avaient été traumatisés…

Allister Madin se prend pour Antonio Banderas dans Take the lead et nous sert un duo de danse hispano-latino-tango-flamenco sur pointes. C’est Allister Madin, il en fait trop, donc forcément, j’adore. La chemise ouverte jusqu’à la ceinture et la grimace de lover bad-boy sont un peu too much, mais comme il est plus galant que goujat avec sa partenaire, on se laisse entraîner sans refus (plus d’une fois cette soirée j’ai retenu ou plutôt contraint des mouvements involontaires qui cherchaient à reproduire dans mon corps la sensation de ce que je voyais, à ressentir, le verbe est bon). Le couple semble plus à l’aise dans la seconde partie que dans la première, pourtant plus soft, mais c’est peut-être précisément que la rencontre, où le contact s’établit, se dérobe et s’érotise, s’avère délicate lorsqu’en cherchant le regard de l’autre, on risque de surprendre celui du spectateur, à quelques mètres à peine, tandis que la seconde partie, fougueuse, fait montre d’une passion qui est nécessairement jouée, par les protagonistes aussi bien que par les danseurs. Coupe au carré cheveux lâchés et bientôt emmêlés, Caroline Bance relève alors le regard et le défi. Parti de passes attendues, quoique toujours efficaces, la chorégraphie surprend à deux trois reprises, par des portés ou des épaulements qui sont autant de revirements dans le duel de séduction qui s’est engagé.

J’aime quand, sur pointes, appuyée sur les épaules d’Allister de dos, Caroline Bance fait un signe de refus, non pas de la tête, mais par une violente dénégation de la jambe, agitée en attitude parallèle, le genou au niveau des hanches de son partenaire qui, tandis qu’elle se cabre, reste immobile, campé sur ses jambes écartées.

J’aime quand, face à lui (qui nous fait face, cette fois-ci), elle se plante avec aplomb en quatrième sur pointes, le visage immédiatement détourné de lui, visage qu’elle ne dérobe donc pas mais qu’elle lui refuse, avec toute la violence de la gifle qu’elle provoque et qu’il ne lui donne pas.

J’aime quand leur face à face est déséquilibrée, qu’elle est suspendue à ses bras et qu’il la traîne sur toute la diagonale de la scène, à reculons et à toute vitesse, en la tenant par le cou : on se sait plus s’il la tire à lui ou si elle lui fonce dessus comme sur un torero.

El Fuego de la pasion : Allister nous fait son cirque, dans l’arène de l’amphi marquée par une guirlande lumineuse. C’est trop !

Melancholia Splenica (les titres en français n’ont pas bonne presse : trop compréhensibles ? Trop peu évocateurs ?), loin de vous filer le spleen, vous refile plutôt la bonne humeur de Genus. Quoique peut-être pas aussi jubilatoire que la chorégraphie de Wayne MacGregor, la pièce de Florent Melac ne laisse pas d’être réjouissante. La copie ne souffre d’aucune pâleur, si l’on veut y voir une copie plus qu’une continuation ou une variation sur un même vocabulaire chorégraphique (en même temps les costumes similaires n’aident pas). Wayne McGregor avait traumatisé de nombreux spectateurs au motif qu’il traumatisait le corps des danseurs nombreux à se blesser, mais le seul traumatisme qui trahissent ces danseurs-chorégraphes est un enthousiasme tout ce qu’il y a de plus fécond.

Ajoutez à cette intelligence précoce (17 ans, apparemment – ce qui explique aussi l’influence quasi unique du chorégraphe anglais, dans laquelle il a du baigner l’année dernière et qui, dans l’enthousiasme, n’a pas vraiment eu le temps d’être confrontée à d’autres) des interprètes pleinement engagés dans le mouvement (Sylvia-Cristel Martin, aux bras aussi déliés que les jambes ; Charlotte Ranson, dont le visage magnifique ajoute à la présence ; Julien Meyzendi chez qui j’apprécie l’emplitude de mouvement, et Maxime Thomas qui, m’apprend mon voisin, vient de chez McGregor himself), et vous obtenez une pure danse !

La table en fond de scène et la musique de Bach sur laquelle Lydie Vareilhes a mis en geste le « vertige existentiel » d’un individu solitaire m’a immédiatement fait penser au Jeune homme et la mort dont le spectre a hanté tout Le pressentiment du vide pour en souligner à chaque instant le manque de force. Il y a de l’idée, une scénographie, des enchaînements de bras ingénieux et une belle intention, mais, outre un curieux décalage avec la musique (ce n’est pas que l’interprète n’est pas en rythme, juste que cela ne colle pas bien), on ne peut pour l’instant faire guère mieux que de pressentir les qualités de la jeune chorégraphe (22 ans), qui doit encore mûrir (mais on devrait pouvoir lui faire confiance, elle l’inspire, en tous cas) et de Letizia Galloni, qui a besoin de s’étoffer (à commencer au sens très littéral par se remplumer).

Pour la pièce de Bruno Bouché, un des plus aguerris, il m’a fallu chercher. Sur ma lancée Roland Petit, j’ai d’abord pensé à Proust ou les intermittences du cœur à cause du « combat des anges » entre Morel et Saint-Loup, mais j’ai ensuite bifurqué vers Siddharta pour le côté initiatique du duo entre deux hommes, sans toutefois écarter une possible influence béjartienne, spirituellement plus nourrie. Le crâne rasé d’Aurélien Houette me rappelle aussi celui de Russell Malliphant, mais cela commence à faire beaucoup. Avec ses yeux très clairs et son regard perçant, le danseur est imposant – presque dérangeant. À côté d’un Erwan Le Roux en noir, replié sur son être douloureux, il incarne une puissance lumineuse, qui est peut-être la plus violente lorsqu’elle est la plus tranquille et qu’il tourne simplement sur lui-même bras écartés… et pourtant la chorégraphie est recherché et les portés, des poses où l’équilibre est toujours tension entre les deux personnages. L’aigle blanc cherche clairement à dominer l’autre, sans aller pour autant jusqu’à l’écraser. Autant dire que pour un combat du bien contre le mal, il faudra repasser ; ou alors l’envisager de façon beaucoup moins simpliste que le jeu de couleur y invite et voir le mal non pas incarné par mais dans le danseur en noir (pour ainsi dire malmené par l’espèce de prêtre blanc presque féroce), mal ou faiblesse qu’il combat en se confrontant à la puissance de l’autre. Bless-ainsi soit-IL.

Souvenir Fugitif d’un trio de Nacho Duato avec Vladimir Malakhov, mais en le revoyant, force est de constater qu’il n’y a de commun avec la chorégraphie de Sébastien Bertaud que (la tenue et) le plaisir de voir exploser la puissance de trois danseurs à l’unisson. On distingue encore l’influence de Mc Gregor, quoique de façon moins marquée que chez Florent Melac ; elle est moins dans le vocabulaire que dans la démarche, notamment avec la recherche des lumières – bon, après avoir vu une pièce de Russell Malliphant, forcément, ce n’est pas ce qu’on retient. La danse en tant que telle me plaît davantage que sa mise en question technologique ou que sais-je encore, et la première partie, plus que la seconde, où l’on découvre pourtant avec plaisir Laurène Levy dans des pas de deux à partenaire variable (et une pose estampillée Forsythe, une – même sans jamais avoir vu In the middle en entier, on la reconnaît), avec Sébastien Bertaud, Axel Ibot, Daniel Stokes. Il n’est pas impossible que mon taux d’hormone ait renforcé mon enthousiasme pour cette pièce (notamment pour le dernier dont les jambes feraient presque oublier que les danseurs finissent par danser torse nu en mini-short).

Ce n’est pas sur du Chopin que s’ouvre Nocturne, de Nans Pierson, mais sur des cris de sirènes qui ne cessent que lorsque le pianiste commence à jouer. S’ouvre alors un étrange bal, où Juliette Hilaire, en simili chemise de nuit (à la Parc) et Alexandre Gasse dansent comme seuls (comme s’ils n’étaient pas entrés en même temps que le pianiste), dans un style très « romantique », avec… des masques à gaz. C’est d’autant plus curieux que le lyrisme de leur danse pourrait autrement prétendre à quelques camélias, par exemple. J’essaye d’abord d’en faire abstraction pour goûter la danse et quand je les oublie un instant, ils reparaissent sous forme de groin et rendent les danseurs encore plus difformes. Je me sens d’autant plus gênée qu’ils ne semblent d’abord pas gêner les danseurs – enfin, leur personnage- comme si le masque à gaz, plus qu’intégré à leur vie, l’était à leur physionomie (des groins, oui). Puis le couple s’arrête face à face, les amants prennent leur souffle comme s’ils allaient plonger, ôtent leur masque et retiennent leur respiration jusqu’à pouvoir l’expirer dans la bouche de l’autre – un baiser, en d’autres termes, en d’autres temps. Puis la danse reprend, comme à regret, regret de ne pas pouvoir atteindre l’autre. On sent qu’ils supportent de moins en moins cet attirail respiratoire, qui toujours s’interpose entre eux. Lorsque, à nouveau, ils plongent l’un dans l’autre, le garçon refuse de mettre son masque. La jeune fille (qui connaît visiblement les consignes d’avion) remet le sien avant d’appliquer celui de son amant sur son visage, qu’il dérobe. Le masque tombe et, sous le regard horrifié de la jeune fille, le garçon ne tarde pas à faire de même. La musique s’arrête. Je crains un instant que la jeune fille décide à son tour de cesser de ne pas pouvoir respirer et rejoigne le mythe de Juliette dans un double suicide, ce qui aurait considérablement atténué le geste de son amant, en l’inscrivant dans un cadre trop connu pour ne pas être devenu d’une certaine manière insignifiant (et puis, souvenez-vous, lorsqu’une tragédie se répète, elle tourne à la farce). Bien plus terrible, la jeune fille affronte la vie, devant le corps inerte du jeune homme mort ; le pianiste sort sous le bruit des sirènes et la jeune fille reste seule, en vie.

La pièce est forte et le chorégraphe aussi, d’avoir réussi à transposer la tension dramatique de la danse en elle-même lyrique à son interruption, romantique au sens fort (non-mièvre) du terme. J’aurais juste aimé que le premier baiser arrive plus vite pour être d’emblée dans l’histoire mais peut-être était-ce volontaire et que Nans Pierson a cherché à susciter sinon de la gêne, du moins un flottement, un trouble.

Près de toi mais pas forcément de moi. Même si j’apprécie davantage Marine Ganio que son frère, je n’en ai pas moins eu du mal à apprécier la proposition de Myriam Kamionka et Franck Berjont sur le thème de l’amour fraternel (et sororal). Il y a des moments-bulle (coupés par des noirs qui n’en sont pas vraiment à cause des vêtements blancs – robe très réussie- et de la musique qui ne s’interrompt pas) et des mouvements qui ont une certaine densité (sans que je parvienne à savoir si c’est du fait des interprètes ou de la chorégraphie) mais cette curieuse apesanteur ne m’a pas franchement fait planer.

Takeru Coste est me1 ; Samuel Murez, me2. Il est le personnage éponyme de cette pièce schizophrènique et c’est bien normal à le voir, car il ne fait vraiment qu’un avec sa gestuelle à la fois souple et hyper-nerveuse – hyper-rythmée, faudrait-il dire, tout comme la parole qui se dévide à tout barzingue, en un discours complètement dingue et concasse les mots jusqu’à ce qu’ils soient un pur jeu sonore au rythme jubilatoire (un peu comme dans 101). Là où la pantomime est de la danse mimée, me2 est du mime dansé. Le visage fardé de blanc, les danseurs nous offrent un duo d’une inventivité folle et follement poétique, traversé de part en part par un humour qui jamais n’annule le mouvement (mais au contraire qui en découle), avec une énergie Splendid (j’ai dit blanc, le masque de maquillage, pas vert) ! Rien que leur démarche… grandes enjambées, dos courbé, cou relevé, et bras balanciers terminés par des mains en pelles à tarte, ondulantes – on les croirait voir passer le temps, au travers de ces mains-passoires, mais on ne fait évidemment que le croire, parce qu’on ne voit pas le temps passer. J’aurais presque ri de ma fascination tellement j’étais enthousiaste.

Dans Le Funambule, Angelin Preljocaj avait abusé de la poudre pailletée ; Mallory Gaudion, lui, a un problème avec l’alcool. Des verres disposés en une ligne tel un rail de coke, des postures torturées pour les rattraper et finir par en faire un petit tas. Même si, contrairement à B#5, j’aime la musique d’Arvo Pärt (et pas qu’un peu), l’ennui a parfois affleuré : j’ai vraiment du mal avec le chorégraphe maudit (sans compter que l’image d’un apprenti chanteur coiffeur à la Nouvelle Star s’est superposée à lui – ce doit être la mèche, toutes mes excuses- pour en faire un rebelle de la sociétyyy). Qu’on ôte à Narkissos son narguilé et alors pourquoi pas.

La soirée a fini par un grand éclat de rire. Ça tourne à l’amphi… ça : les roues du vélo sur lequel Yann Chailloux débarque ; les hanches de Jennifer Visocchi en hauts talons, gros pull sexy, collants rouges et superstar (quelles jambes ! Comment fait-on pour avoir l’arrière des cuisses si musclé ?) ; les poules de Matthieu Botte en beau gosse qui se la pète ; les yeux d’Isabelle Ciaravola en diva qui a besoin de petites mains pour être repoudrées (mains qui sortent de fentes dans un paravent noir, simple mais chouette artifice) ; les trois petits films que s’est fait Béatrice Martel et qu’elle nous présente pour notre plus grand plaisir – et puis s’en vont. Ambiance détendue pour un divertissement de qualité : on nous apporte les coulisses sur un plateau, en deux temps, trois mouvements, quatre clips :

Clip campagne « tapis d’amour, premier baiser »

clip urbain, banc de filles et beau gosse

clip noctambule, trois accords façon fatale

clip clap trop poudrée…

Un coup de coeur particulier pour le premier avec un Yann Chailloux trop choupi et une Marion Barbeau trop sexy dans sa robe-short de tennis et soquettes blanches. De quoi envoyer au tapis (d’herbe synthétique sur lequel ils sont assis) les commentaires sarcastiques que d’habitude on entend toujours avec les chansons de Carla Bruni. Je ne sais plus qui était le thé et qui la tasse mais toujours est-il que cette soirée était ma tasse de thé. En guise de petit gâteau à tremper dedans : un sourire d’Allister Madin à la sortie.