Chroniquettes de la souris

Le week-end du 15 août a été du 11 au 15 août cette année, en Touraine, chez les amis du boyfriend : ils sont éparpillés aux quatre coins de la France et se retrouvent une fois l’an pour quelques jours de fête.

![]()

Vendredi 11 août

L’amie du boyfriend qui héberge le grand rassemblement annuel de leur groupe nous récupère en voiture à la gare. Sur le trajet, le boyfriend demande qui vient ou ne vient pas finalement ; je demande qui est le qui qui vient lorsqu’il ne figure pas sur mon trombinoscope mental. Pour certains, j’ai le prénom mais pas le surnom : pour d’autres, le surnom mais pas le prénom ; pour d’autres encore, ni l’un ni l’autre, et parfois pas même la relation intermédiaire.

Le boyfriend se crispe en entendant le prénom du compagnon d’une ex-ex, avant d’apprendre qu’ils se sont séparés, et qu’il aura ainsi le plaisir de retrouver l’ex de son ex sans avoir à craindre ladite ex. Accueillir cet ancien ami dans le club des ex de V. amuse tellement le boyfriend qu’il lapsusse et me présente comme V. avant de se reprendre aussitôt. C’est parfait, on peut charrier qui de droit ; la moquerie se redirige gentiment vers le boyfriend plutôt que le récent célibataire malmené.

Le AirBnB est étriqué et vieillot au possible. Il y a des meubles en bois sculptés, chaises et buffet ; des napperons en crochet ou en dentelle épaisse ; une suspension candélabre avec deux ampoules transparentes et une dépolie, toutes en forme de flamme ; de la vaisselle blanchâtre ni opaque ni transparente ; des gravures de nature bleutées qui ont dû perdre leurs pigments rouges dans les années 1990 à l’étage, et une photo de rouge-gorge enneigé isolé du papier-peint fleuri par une baguette dorée dans la chambre au rez-de-chaussée, également dotée d’une descente de lit poilue. Pas de doute, nous sommes chez Jacqueline. Comme à Langeais, dans notre précédent AirBnB de Touraine, tenu par une autre Jacqueline. Comme mon arrière-grand-mère, Jacqueline pour tous ceux qui ne pouvaient pas l’appeler mamie-de-Sanary. C’est peut-être pour ça que je me sens facilement bien dans cette petite maison laide. Une familiarité d’époque passée. Je crois même reconnaître une babiole colorée en forme de poule-coquetier sur le buffet.

Plusieurs tentes ont été montées dans le jardin, mais tout le monde n’est pas encore arrivé : la grosse soirée du week-end est pour le lendemain. En attendant, c’est la Friday night fever ; cette première soirée est déjà bien tardive, bruyante et arrosée. Un feu est improvisé à même le sol, puis cerné de briques, pour alimenter en braise le barbecue pendant tout le week-end. Les premières grillades arrivent vers 22h, quand le saladier de taboulé géant a déjà été bien entamé. Ni trop sec, ni trop humide, le secret est de le cuisiner dans du gaspacho, apprends-je.

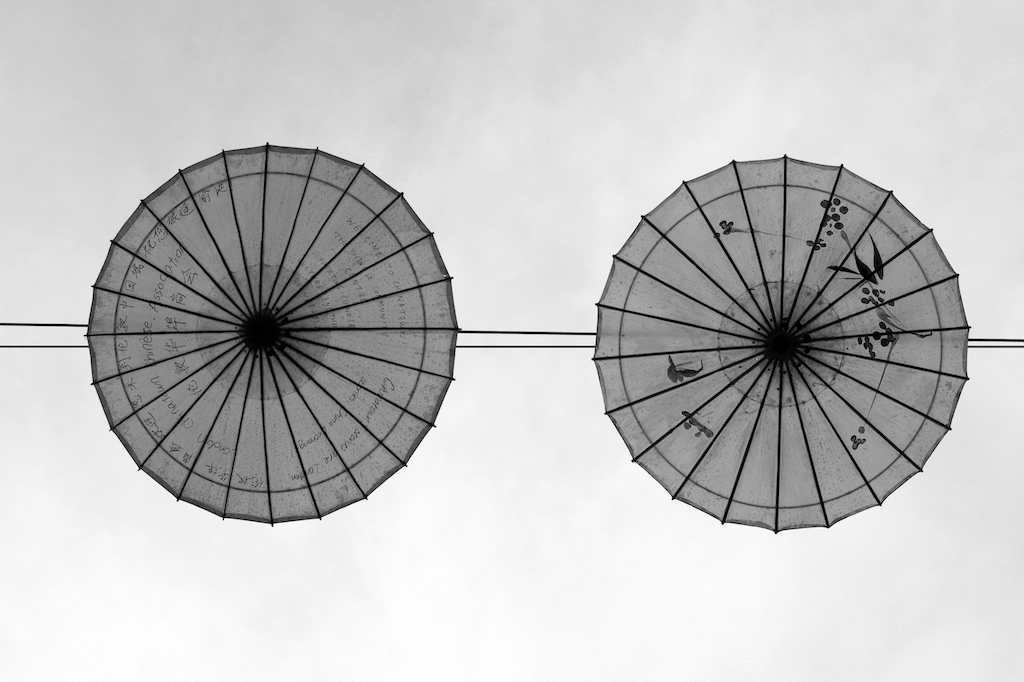

Il fait nuit noire quand il est temps pour moi d’aller me coucher, et j’appréhende d’arpenter seule vingt minutes de route noire, d’herbes noires, d’air noir, d’arbres, de bruits et d’ombres noires. D’être seule sur le chemin et peut-être de ne pas l’être. Une convive motorisée éprouve la même appréhension et fait très gentiment l’aller-retour pour me ramener au AirBnB. Je me sens vulnérable au nez-de-chaussée sans fermer la porte à clé (nous n’en avons qu’un seul jeu), et m’installe sur le canapé-lit à l’étage. L’escalier et la porte vitrée du salon tiennent à distance la crainte d’une intrusion ; j’y suis comme suspendue, contenue, en sécurité.

![]()

Samedi 12 août

Est-ce dans les lieux les plus laids que l’on fait le mieux l’amour ? Nous ne sommes pas prêts de si tôt, en tous cas. Le boyfriend se hâte et part avant moi, m’offre un moment de solitude. Socialiser en grand groupe me prend pas mal d’énergie ; j’accueille avec gratitude la possibilité de recharger les batteries dans l’introversion. Je prends mon temps, je traîne même, à me préparer puis sur le chemin : je ne peux pas ne pas faire de la balançoire près de l’étang. Il me faut pourtant me réhabituer aux sensations de la vitesse courbe, des organes désorientés. Réapprivoiser une oscillation de petite amplitude me rend incrédule : je montais si haut, si petite ! Les jambes vers le ciel, le corps renversé vers l’arrière… mais c’est que ça aide à stabiliser le niveau à bulle interne !

Je me balance, lentement, longuement peut-être, et le paysage se met à respirer, le vent léger dans les feuillages, loin, sur l’étang tout proche, dans les hautes feuilles juste devant ; la chaîne métallique de la balançoire grince de tout mon poids, en rythme, irritante d’abord puis apaisante par sa régularité ; sur un banc dérobé, à ma droite, une conversation a lieu ; à ma gauche, de l’autre côté de la route, un coq invisible s’égosille tardivement ; le moteur de la voiture qui vient de passer s’amenuise dans une illusion de silence, qui ne cesse de bruire calmement. Je repense souvent à cet article contre-intuitif conseillant aux gens sensibles aux bruits de tenter d’identifier 5 sons distincts autour d’eux. C’est contre-intuitif, car on aurait tendance à penser que cela ramène à la conscience des sons que l’on avait occulté, mais c’est assez efficace : au lieu d’être un magma oppressant, le bruit se feuillette, se divise en couches identifiables qui, en se spatialisant, écartent le son et tiennent à distance l’assaut sonore. On se retrouve au milieu d’un tissu sonore aux fibres espacées, extensibles. L’effet est apaisant.

Au dernier virage avant d’arriver à la maison des festivités, je croise le boyfriend en sens inverse, à l’arrière d’une voiture qui ralentit à peine : ils vont faire des courses et reviennent, gaillards. Je suis un peu dépitée, regrette de ne pas avoir moins ou davantage traîné. Il est trop tard pour faire demi-tour ; je prends mon courage à deux pieds et vais jusqu’au fond du jardin m’installer en bout de tablée. Une trentaine de personnes sont réunies sous le barnum ; c’est LA grosse soirée du week-end. Mes voisines sont adorables, mais c’est laborieux : les questions entraînent des réponses qui tournent vite court, et nous sommes un peu loin, un peu nombreuses pour nous absorber dans les conversations déjà amorcées — sauf une, sur le banc, qui a tôt fait de nous offrir son profil et de nous abandonner à nos chaises. Nous concentrons nos efforts sur les mines du secourable bébé à nos côtés, dissimulant nos silences dans des sourires.

Quand j’ai raconté ensuite la scène au boyfriend, énumérant les personnes présentes, il s’est mis à rire : nous nous étions retrouvées entre +1 toutes plus introverties les unes que les autres. Convenablement présentée par un tiers de confiance huilant nos silences, la lâcheuse sur son banc s’est révélée une timide ancienne danseuse, passée au yoga pour fuir la frustration du corps qui ne sait plus, de l’épanouissement perdu dans l’indifférence des cours-bataillons. Je la comprends tellement (cela me confirme qu’il y a vraiment quelque chose à faire pour les cours adultes). J’aurais bien continué à discuter longuement et à boire sa beauté en l’écoutant parler, assise en tailleur le dos bien droit, mais nous nous sommes tues quelques temps après une flambée enthousiaste — je n’aurais jamais pensé entendre parler du prix de Lausanne au milieu de la barbac’, dans l’odeur du CBD.

C’est tout un concept de découvrir trentenaire un genre de fête qu’on n’a pas fait dans sa vingtaine, avec des quarantenaires qui se sont pour certains reproduits. Ce ne sont pas forcément les femmes qui ont les cheveux les plus longs, ni les hommes qui boivent le plus. La musique tantôt se danse, tantôt se hurle. Les cigarettes ont des formes plutôt coniques et le taboulé est fait maison avec la menthe du jardin. L’évolution du groupe se devine aux pièces rapportées : les plus anciennes ne dépareillent pas, y’a un truc brut de décoffrage commun, hérité d’une jeunesse qui dépote ; les plus récentes (dont je fais partie), rencontrées après un assagissement relatif, sont plus soft, allant jusqu’au profil catho-bourgeois. L’ensemble est très hétéroclite et surprenant, mais parfait pour me secouer un peu et me faire prendre conscience par contraste de cet entre-soi bobo-BCBG-citadin, où être intelligent est plus ou moins synonyme d’être intellectuel (et où l’on est beaucoup moins accueillant). Debout, près de la maison, je discute un temps avec mon homonyme à une lettre près. Les lapsus auront été suprenamment peu nombreux durant le week-end. Ici, je suis la femme à Titi, ça me va bien aussi.

Ce soir-là, Titi compte mitonner une petite sauce aux champignons, mais il est réquisitionné en secret pour dessiner la carte d’anniversaire de notre hôte. Je le vois qui s’énerve d’être pris au dépourvu, partagé entre l’agacement qu’on considère le dessin comme une activité de môme ou de génie, qui ne prendra que quelques minutes, et le stress de décevoir (et se décevoir) en produisant quelque chose dont il ne sera pas un minimum satisfait. Je perçois le décalage entre la requête de ses amis et la manière dont il la reçoit. Il peste contre la dernière minute et s’escrime au brouillon avec un portrait sans référence de l’anniversairée. Je suggère un gâteau avec des bougies, tout aussi indiqué et bien moins complexe à dessiner. Les interruptions sont nombreuses, à cacher régulièrement la carte et à faire semblant de dessiner avec les enfants rassemblés en admirateurs, mais la carte est finalement patissée et les signatures successives obéissent au même régime de manège secret. La cuisine peut alors reprendre sans métaphore ; le boyfriend rejoint le saladier débordant de champignons émincés.

Plus tard dans la soirée ou dans la nuit, on se met à danser. Forcément, je ne suis pas en reste et me fais remarquer : j’ai beaucoup moins d’inhibitions à danser qu’à parler en groupe. Le boyfriend n’est pas en reste, ça me surprend-réjouit-m’émeut. Il headbang et je rencontre incarnée sa jeunesse dont je n’avais que des récits.

En pause près du feu, un enfant de 12 ans m’explique que son père a recommencé à fumer. « Ça me navre un peu, » conclut-il, employant vraiment le verbe navrer à 1h30 du matin tandis que ledit père danse avec un certain grammage dans le sang.

Être identifiée comme prof de danse en soirée est un peu étrange. Une convive qui a l’alcool adorable et admiratif me demande sans cesse : « Vas-y, montre-moi des mouvements, je copie. » Darling, c’est du hard rock et je (ne) suis (pas encore) prof de danse classique. Je n’ai pas de move à t’apprendre, je fais littéralement n’importe quoi. « Ce n’est pas vrai, tu ne fais pas n’importe quoi, tu mélanges plein de styles, » corrige le 12 ans qui analyse décidément beaucoup trop finement les adultes. Je gesticule boîte de nuit, accentue flamenco, déhanche pop, décélère contempo, tourne, sautille aussi sur place avec les autres quand ils s’y mettent.

Le contraste avec ma réserve de sociabilité parlée est manifestement flagrant : « Toi, t’aimes pas les gens, mais quand on met de la musique… » La remarque tout sourire émane d’une nana pas croyable, qui pourrait tout à la fois être routière et puéricultrice (en réalité technicienne du spectacle). Sur sa table de mixage, tous les curseurs ont été poussés au max ou à l’excès — saturation et exaltation. Je voudrais trouver plus opposé à moi que je n’y parviendrais pas : elle est extravertie au dernier degré, gouailleuse et sans aucun filtre, tellement cash et grossière qu’elle ne parvient pas à être vulgaire, beaucoup trop franche et primesautière pour ça ; elle ne laisse pas sa part au lion à chaque tournée de barbecue, et s’abreuve à un cubi de rouge qu’elle est seule à siffler, un vrai mec dans l’idée ; par la voix, le rire et la corpulence, elle déborde et occupe la place… sans jamais empiéter sur celle des autres, qu’elle est prompte à prendre sous son aile, et que je te cajole et te mijote ; c’est peu de dire qu’elle met l’ambiance, et ses yeux qui brillent fort, on sait sans hésiter que ce n’est pas que d’alcool. À côté d’elle, nous sommes tous étriqués, nous manquons tous de générosité. Je lui ai laissé la charge des rares interactions que nous avons eues, c’est trop pour moi, une autre planète, ça me ferait presque peur, et en même temps, la force de la sympathie qu’elle transpire, c’est pas croyable. Ça m’a fait plaisir du coup, quand le boyfriend m’a rapporté le lendemain son incrédulité enthousiaste : non mais ta femme, elle a pogoté et tout… (J’ai cependant dû Googler pogoter.)

![]()

Dimanche 13 août

C’est le lendemain de la grosse fête, ça dort dans les hamacs, les tentes et le coffre ouvert d’une voiture, dont ne dépassent que des pieds.

On récupère le shampoing acheté en même temps que les victuailles pour le groupe et oublié sur la table de la cuisine ; non, ce n’était pas du miel.

Après la soirée de la veille, les corps qui ont tant bu, mangé et dansé, le mien qui est sorti de sa réserve, les interactions me semblent plus fluides. Le déjeuner, décousu, frugal ou pantagruélique, se diffracte en saladiers, puis on somnole dans l’herbe. J’ai passé ma robe rouge dos nu et fleurie, et je suis dans l’ambiance : dominicale, champêtre.

Faim, ennui, fatigue, opportunisme… comme la veille, je mange presque en continu. Le manque de chocolat (j’ai oublié ma tablette de secours au AirBnB) me fait bouloter les gâteaux des enfants ; je m’enfile des faux Prince juste pour le fourrage cacaoté. Ça me rappelle l’époque du conservatoire, certains soirs où l’on rentrait tard avec Mum : on trempait des Prince dans un chocolat chaud et l’on décrétait avoir dîné.

![]()

Lundi 14 août

Après-midi jeux de sociétés, dont je n’ai jamais entendu parler. D’abord Just one, où le groupe doit faire deviner un mot à une personne en proposant chacun un unique mot (adjectif épithète, référence, association d’idée, second élément d’un mot composé…). Le twist étant que si deux personnes proposent le même mot, il est éliminé des indices proposés à la personne devant deviner : on est ainsi poussé à chercher des associations originales pour éviter de voir neutralisées les plus bateaux (au point que parfois personne ne se risque à l’évidence). Par exemple, pour faire deviner le mot « pince », le groupe a proposé « barrette », « outil », « -mi », après élimination du « crabe »… Cela m’a rappelé quand je jouais à Pyramide avec ma grand-mère : j’adorais les associations lexicales, et j’ai eu l’impression d’en retrouver la dextérité (petit pincement incrédule quand mon « absinthe » s’est fait éliminée pour cause de doublon, alors qu’il fallait faire deviner le mot « fée »).

Après Just one, nous avons joué à Meuthe, qui est en quelque sorte l’inverse : à une question donnée, il faut répondre par écrit ce qu’on imagine que le groupe va répondre en majorité (chocolat et non vanille pour le meilleur parfum de glace, preuve que je joue avec des gens bien). Les réponses à côté de la plaque suscitent de l’amusement (mais d’où tu sors ton rhum-raisins ?), mais je préfère tout de même le jeu précédent, qui, tout en conservant un enjeu sur les choix du groupe, stimule la créativité.

On est ensuite passé à un jeu de rôle, et bien que j’ai tenté, je ne sais pas jouer à ça, ça ressemble trop à de l’improvisation théâtrale. En tant que spectatrice, ça aurait été parfait. J’ai assisté incrédule à une parodie de pub pour la bière (pratique quand il y a une tireuse à deux pas), à une attaque de zombie (l’attaque à la pelle de chantier était si imprévue et si réaliste qu’il a fallu longuement rassurer le fils de la cible — non, on ne veut aucun mal à ton papa, c’était pour de faux) et à une parade Disney (K. méritait déjà en petite sirène, allongée sur le ventre sur le banc et balançant les jambes telle une ado écrivant son journal dans une série US, mais alors le papa qui battait des cils en triturant ses cheveux réarrangés à la va vite en tresse sur le côté, a battu des records en reine des neiges en casquette).

![]()

Mardi 15 août

La dernière tablée est un peu off — ou juste calme ? On rationne poliment sa gourmandise sur le gratin de pâtes au pesto, et on boulote pour compenser du fromage sur les derniers morceaux de pain (dé)congelés. Quelques téléphones passent de main en main : on admire sur Instagram les gâteaux délirants et les doudous faits main d’une ancienne cheffe pâtissière de haut vol reconvertie en créative mère au foyer. Sa petite fille et la cousine de celles-ci jouent avec leur trottinette ; il s’agit non pas tant de trottiner que de passer et repasser au stand F1 tenu par leur papa pour regonfler les roues (en plastique dur, plein) avec la pompe à air ayant œuvré pour les matelas des convives campeurs.

Les départs s’égrainent, on attend mollement l’heure du train, sur le banc du bas, sur les chaises du haut, sur le muret de la terrasse, brièvement allongés sur l’herbe, ça traîne et puis ça y est. Nous voilà rentrés.

![]()

Mercredi 16 août

Journée chill de décompensation. Je procrastine le tapis de yoga matinal et me re-glisse sous la couette du matelas pneumatique sitôt les volets repliés : quelques pages de lecture fenêtre ouverte pour attraper la douceur du jour.

Je reprends doucement :

pied dans le calme

le bouquin (relecture, illustration et recherche iconographique)

une petite barre-au-milieu de reprise : je ne cesse de reprendre, cet été (autrement dit : je ne cesse d’égarer ma discipline)

J’ai été rajoutée sur le WhatsApp du groupe : à moi les recettes ! (Tu m’étonnes que la tartinade à la courgette était bonne : il y a un Saint-Morêt entier dedans.)

![]()

Jeudi 17 août

La chaleur revient et, avec elle, la perception de l’été.

Une proposition amicale et une nocturne gratuite entament notre flemme récupératrice. Allez, pourquoi pas, je n’ai jamais mis les pieds au musée du quai Branly ; c’est l’occasion de vérifier le malfondé de mon a priori sur les arts premiers, qui ne m’attirent pas du tout.

Jardin, volumes, passerelle qui serpente de l’accueil jusqu’aux salles : le musée est aussi chouette qu’on me l’avait raconté. Dès que l’espace s’élargit, tu te mets à danser, me fera remarquer le boyfriend en fin de visite. Je ne l’avais pas conscientisé, mais il y a de ça, un appel de mouvement comme un appel d’air, créé par le bâtiment et sa scénographie sombre comme une scène de théâtre. Les œuvres mettent en corps, aussi : je me surprends à mimer les expressions des masques d’Océanie, beaucoup plus toonesques que je ne l’aurais imaginé. Je ne sais pas si ce sont les proportions improbables (qui te déplacent les organes mieux qu’un manège à sensations) ou les matières organiques (le bois, c’est de suite plus vivant que du métal ou de l’huile sur une toile), mais y’a un truc ténu, tenu, qui fait écho dans le corps, je crois. C’est assez fort en tous cas pour qu’un visiteur se mette à douter : si ça se trouve, ça porte malheur de regarder tout ça.

Malgré sa belle mise en valeur de la dimension esthétique des œuvres (qui de fait éveille en moi une curiosité à laquelle je ne m’attendais pas), la muséographie m’a fait tiquer : les œuvres sont rangées par ère géographique, d’accord, mais toutes les époques sont mélangées et il faut vraiment rester attentif aux mentions minuscules des cartels pour distinguer ce qui date du XVe ou début XXe siècle. Est-ce que ça ne contribue pas à renforcer une vision très occidentale de peuples primitifs anhistoriques ? Et en même temps, cette présentation renverse la curiosité pour l’exotisme en fascination esthétique…

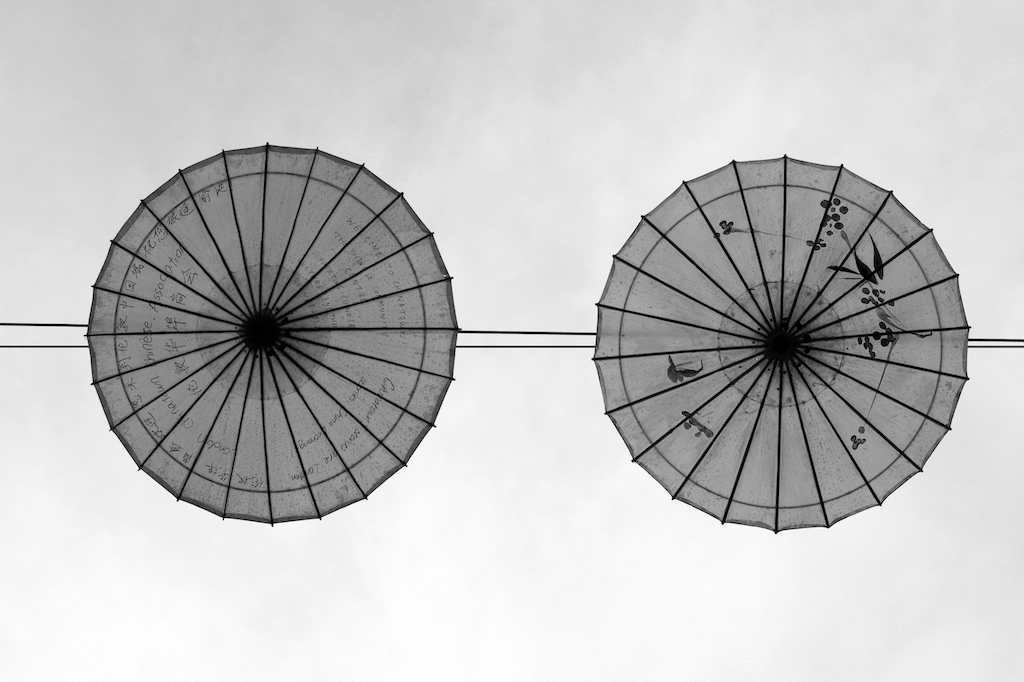

Nous nous attardons un peu à la sortie dans les jardins illuminés, dont la féérie m’a rappelé Hong Kong et Kuala Lumpur. Je ne sais pas si ce sont les plats nus vus un peu plus tôt, mais je rêve de dhal, non : de palek paneer ! C’est l’heure de dîner, et l’heure pile : petit shoot de Tour Eiffel qui frétille avant de mettre les pieds endoloris du boyfriend au repos dans un Uber.

Des nouilles instantanées, sur le canapé, tard. L’amour, sur le canapé, tard.

![]()

Vendredi 18 août

Pas de barre : incriminons la chaleur, c’est commode. Je me perds dans la recherche iconographique et le découragement ; j’illustrationne à m’en faire mal aux yeux pour compenser. Lis ensuite pour décompenser (toujours cet ouvrage passionnant de Wilfried Piollet, qui le devient un peu moins lorsqu’elle passe la parole aux gens qui témoignent de son enseignement et nous perdent en remerciements).

On passe la journée à taper dans nos mains et à nous faire piquer tout de même. À l’heure du dîner, alors que la chaleur s’installe pour la nuit, le boyfriend se lance dans la confection d’un deuxième gâteau au chocolat, four allumé, blancs montés en neige à la main — il est meilleur en cuisine qu’en kairos. Quand la bête est au four, salade lentilles-échalotes-pomme fruit : ça désarçonne le boyfriend, et puis si.

The Devil all the Time sur Netflix : entre la religion et les armes à feu, il n’y a rien à sauver. C’est comme La Bête humaine : on aurait pu aligner les protagonistes le long d’un mur et les fusiller, le résultat n’aurait pas été très différent — sauf que si, parce que bizarrement, même en n’allant nulle part, ça fait un très bon film. Précisément parce que ça ne va nulle part, à la réflexion : à chaque fois que des fils narratifs se recroisent, une boucle se forme et se referme, resserrant un peu plus le nœud à chaque fois, jusqu’à clore en un garrot bien crade l’hémorragie diabolique. (Plaisir aussi à recroiser Mia Wasikowska.)

![]()

Dimanche 20 août

J’apprends la fermeture de la plate-forme des skyblogs sur Mastodon et sauvegarde in extremis le mien avant suppression. Tout ceci ne nous rajeunit pas (mais j’ai découvert le format PNG depuis).

Lundi 7 août

Qu’il m’est étrange désormais d’arriver Gare du Nord sans monter dans un TGV pour Lille ! Je monte à la place sur la plateforme d’embarquement de l’Eurostar. La volée d’escaliers me projette quelques années en arrière, cinq, six, quand la virée londonienne était annuelle. L’excitation est intacte.

Dans le train, je regrette que les enfants d’à côté ne soient pas rivés à quelque écran. Même le père flegmatique finit par craquer et demande à ce que le vroum vroum cesse ; la figurine en plastique rouge quitte alors le circuit automobile pour se lancer dans une aventure imprécise, à mi-chemin entre la guerre et les travaux de voirie. Are we gonna scuba-diving? demande l’un ou l’autre enfant avant que le train s’engouffre dans le tunnel sous la manche. C’est à présent une mini-tour Eiffel scintillante qui nage devant la vitre obscurcie. What is the name of the fish who is friend with the mermaids? J’ai l’impression d’une colle, mais la mère renverse la tête sur l’appui-tête, ferme un instant ses yeux globuleux et les rouvre aussitôt avec la réponse : Flounder. Aussi évident que Londres est la capitale du Royaume-Uni. Flounder. Je me demande sur le moment si la mère a inventé une réponse pour avoir la paix ou si elle a revu 23 fois un dessin animé que je ne connais pas. Douze jours plus tard, alors que je rédige cette entrée, Wikipédia tranche : il s’agit du nom original de Polochon dans La Petite Sirène de Disney. J’aurai gagné Flounder en plus d’un mal de crâne.

Je n’ai pas encore vu les bus rouges, les bandes jaunes et les taxis noirs que déjà je suis dans l’exaltation d’être à Londres. Je suis à Londres ! Je suis dans la file d’attente pour recharger mon Oyster Card, et je vis ma meilleure vie en dévorant sans attendre un sandwich triangle au chutney de carotte. Ce sera mon obsession du week-end : les sandwichs triangle. Pickles, chutney, cresson… Dix ans plus tard — littéralement —, l’Oyster Card de Mum a conservé 0.28 £. Un refill et c’est parti. J’avais oublié les cercles rouges sur le tissu des sièges dans le métro, logo du tube et London Eye fusionnés et répétés à loisir en un même motif. Mind the gap!

Notre première journée, première après-midi, est dédiée à ce qui s’apparente à un pèlerinage : il faut passer par Covent Garden et la boutique du Royal Opera House, rallier Piccadilly, faire le plein de thé et fureter dans les étages de Forntum & Mason avant de repartir en traversant Saint James Park. À la fin de la journée, nous sommes crevées : dîner pic-nique de sandwichs triangles à l’hôtel. Les chips au vinaigre ont un tout autre goût à Londres.

![]()

Mardi 8 août

C’est un 6 août à Londres que j’ai découvert le maquereau fumé, et le buffet de l’hôtel me permet de célébrer cet anniversaire. J’observe pour voir qui d’autre que moi mange du maquereau fumé froid au petit-déjeuner. Personne ne semble y toucher, et je vois passer beaucoup d’English Breakfast fumant avant de repérer qui se sert un monsieur absolument fade à l’exception de ses lunettes noires rectangulaires. Bartelby prend donc du smoked mackerel au petit-déjeuner.

Le temps est pluvieux, mais j’ai dans l’idée de faire découvrir Canary Wharf à Mum. À notre arrivée, les hommes d’affaire sont en pause déjeuner, ça téléphone, sandwich et latte dans les recoins du jardin central. Costumes bien coupés… I’ll get back to you… oreillettes en place… of course… tous professionnels, imperméables à la pluie. En s’extrayant des buildings, je retrouve l’esplanade qui marque le début de la promenade le long de la Tamise, et de l’autre côté de la rive, l’hôtel où j’avais passé un autre anniversaire (et découvert le maquereau fumé) avec Palpatine. Londres est un palimpseste de souvenirs avec lui, quand bien même cette promenade, je l’avais faite seule, pendant qu’il assistait à une journée de présentation de MBA. J’avais gardé le souvenir d’être repassée régulièrement du front de rivière à la rue derrière les immeubles lors de certains tronçons privés — des travaux interrompent encore un peu plus la déambulation. Mais je parviens à retrouver l’improbable petit port entre les immeubles en briques, qui achèvera de ravir Mum.

Transmutation de la pluie en thé en nous réfugiant chez Richoux. Le Richoux blend n’existe plus, la vaisselle n’a plus de liseré rouge ni les scones de raisins secs, ceux-ci sont servis dans une corbeille à pains (de fait, c’est accurate, ils partent comme des petits pains), et la vitrine de gâteaux variés tous plus riches les uns que les autres a été remplacée par moult parfums de cruffins en apparences identiques (une brioche feuilletée fourrée, désignée par un mot-valise associant la hype du croissant à la forme du muffin). Ce qui ne change pas, en revanche, c’est la sainte-trinité scone – clotted cream – confiture de fraise dans nos assiettes. Plus les années passent, plus je vide avec plaisir le petit pot de clotted cream.

Transmutation de la pluie en thé en nous réfugiant chez Richoux. Le Richoux blend n’existe plus, la vaisselle n’a plus de liseré rouge ni les scones de raisins secs, ceux-ci sont servis dans une corbeille à pains (de fait, c’est accurate, ils partent comme des petits pains), et la vitrine de gâteaux variés tous plus riches les uns que les autres a été remplacée par moult parfums de cruffins en apparences identiques (une brioche feuilletée fourrée, désignée par un mot-valise associant la hype du croissant à la forme du muffin). Ce qui ne change pas, en revanche, c’est la sainte-trinité scone – clotted cream – confiture de fraise dans nos assiettes. Plus les années passent, plus je vide avec plaisir le petit pot de clotted cream.

Mum m’a fait découvrir Londres, les scones, l’Earl Grey, Big Ben, Westminster, les bijoux de la reine, Liberty, Camden Market. Je continue à lui faire découvrir ce que, de la ville, j’ai cartographié sans elle : après le quartier récent de Canary Wharf, ce sont les librairies anciennes Hatchard’s et Daunt Books. Je redécouvre la seconde : j’ai toujours aimé son architecture, ses galeries, ses boiseries, sa verrière, mais j’avais aussi toujours considéré cette librairie de voyage comme n’étant pas pour moi, passant à côté de ce qu’il peut y avoir de poétique à regrouper les ouvrages par origine géographique, faisant dialoguer guides et récits de voyages avec la fiction évoquant ou écrite depuis les mêmes contrées. Les fauteuils en osier du sous-sol, où l’on dépose notre fatigue feutrée, ne sont peut-être pas pour rien dans cette ouverture tardive. Au rez-de-chaussée, Mum s’attarde devant un ouvrage richement illustré de Lonely Planet (je ne savais pas qu’ils faisaient des beaux livres !), que l’on feuillette à deux, et j’embarque le premier tome de l’autobiographie de Deborah Levy. La libraire à la caisse fait une drôle de tête quand j’étale mes piécettes pour qu’elle m’aide à trouver l’appoint ; elle m’en rend une qui me semblait pourtant avoir le bon chiffre : c’étaient des centimes hong-kongais.

Marylebone, le quartier de Daunt Books, plaît beaucoup à Mum, déjà en train de repérer les hôtels dans le coin pour un prochain séjour. À un croisement de ce coin chic, sur un banc, un homme en fin de carrière éructe au téléphone, se replie un peu plus sur sa pochette en cuir à chaque occurrence de « Stop this shit! » — he’s clearly loosing his’. Une poussette tourne la tête, et tout le monde au carrefour. En France, l’homme continuerait plus fort pour donner la mesure de son énervement. Ici, il parait encore plus en colère (contre lui ou son interlocuteur) d’être vu en train de perdre son flegme, tente de murmurer ses cris. Et bientôt se détourne ou se lève, je n’ai pas osé lui imposer plus longtemps un regard supplémentaire.

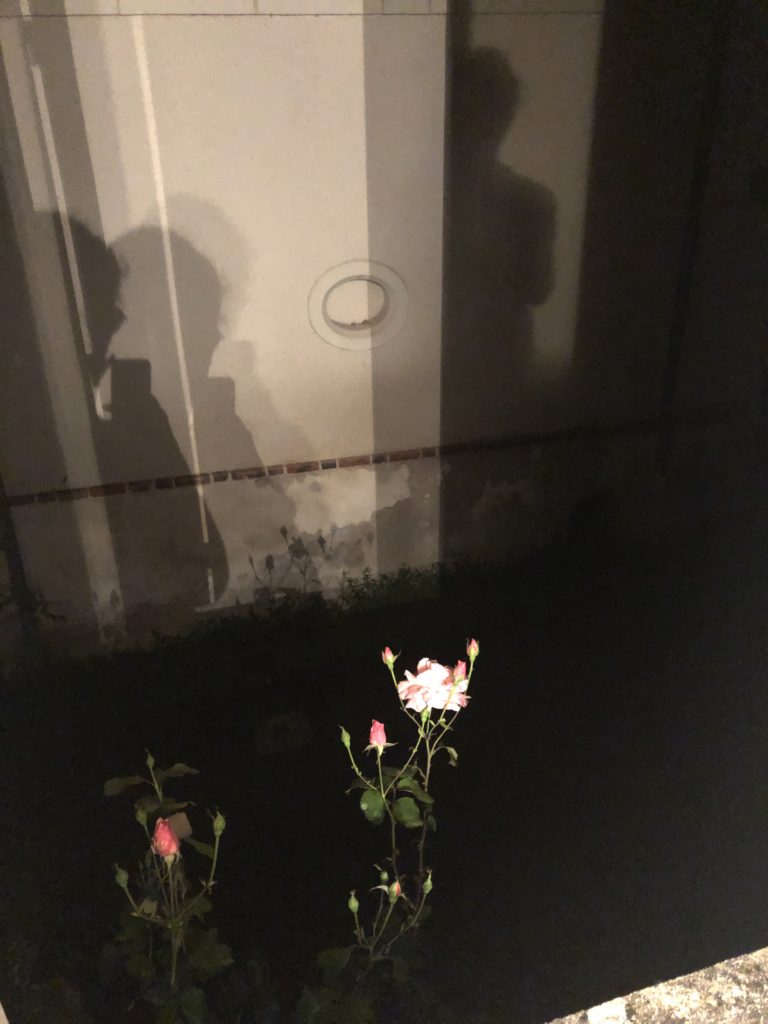

Pour finir la journée, mieux que le triple-A, le quadruple-A du Pachamama. J’y avais brunché il y a une éternité avec JoPrincesse, et c’est la seule adresse qui m’est revenue lorsque Mum m’a demandé où l’on pourrait réserver pour dîner. J’y ai retrouvé le yaourt fumé qui m’avait marquée, ici pour adoucir des aubergines cuisinées dans une sauce fort piquante, mais fort goûtues. C’est ce qu’ont en commun les plats végétariens que nous commandons, tous relevés, avec des saveurs inhabituelles, très travaillées. Le dîner en devient festif : on s’esbaudit de chaque bouchée, chaque saveur goûtée du bord de la fourchette puis ravitaillée, ravivée à pleines fourchettées. Entre la salle sombre et les ingréidents grillés, fumés, on ne voit le voit pas très très bien ce que l’on mange, mais le dîner monopolise la conversation, on ne parle que de ça, on goûte, re-goûte de-ci de-là, les sauces séparément, ensemble, et bientôt en croisant les plats, qui se succèdent de plus en plus rapidement, au point de se juxtaposer par cuillères entières dans nos assiettes, carottes rôties au miso, aubergines façon barbecue ribs et bananes plantains. Le dessert arrive avec une bougie plantée dessus (de la glace au quinoa fumé, imaginez !) et on nous offre deux shots de liqueur, pas très fort nous assure la serveuse — Mum, qui se ne laisse pas démonter maintenant qu’elle carbure au prosecco, begs to differ.

![]()

Mercredi 9 août

Tout comme les chips au vinaigre, c’est à Londres que les toasts à la marmelade d’orange amère s’apprécient vraiment. Re-enactment au petit-déjeuner.

______

Sous la douche, je constate avoir le corps couvert de boutons, et reprenant la notice de l’antibiotique (une infection du conduit auditif interne), je fais soudain le rapprochement avec la tension des nerfs oculaires que j’ai notée depuis plusieurs jours et la démangeaison des muqueuses ressentie dans la nuit (dénomination pudique pour dire que tu as envie de te gratter l’entrejambe comme un vieux kangourou). Mes symptômes sont en gras dans la liste des effets secondaires potentiels, et la notice exhorte à consulter un pharmacien ou un pharmacien sans tarder, l’allergie pouvant être dans de rares cas mortelle. Lorsque j’explique mon cas à la pharmacienne la plus proche, celle-ci répond que ce n’est certes pas ce qu’on a envie d’entendre lorsqu’on est en vacances, mais qu’il faut aller vérifier aux urgences, une piqûre pourrait être nécessaire — l’hôpital est juste derrière.

Long story short, on a beaucoup poireauté, Mum à la limite de faire un malaise à force de rester debout (mais refusant mordicus d’aller s’assoir plus loin dans un coin de verdure), jusqu’à ce que l’infirmière de triage, très patiente avec mon vocabulaire médical limité (les muqueuses ont été remplacées par lips et down there), prenne ma température, ma tension et estime qu’il n’y a pas besoin de piqûre. Je décline auprès de la dame censée m’enregistrer les trois heures d’attente pour voir un médecin (I can’t tell you what you do, but I would do the same) et retourne à la pharmacie acheter les mêmes anti-histaminiques que j’aurais pu me procurer trois heures plus tôt.

La pharmacienne me reconnait, me vend ce qu’il faut et me rattrape alors que m’apprête à sortir pour m’expliquer que je peux augmenter légèrement la posologie indiquée, vu qu’il s’agit d’un médicament sans ordonnance. Sa voix est douce mais ferme, posée ; on la sent compétente, d’une compétence qui ne l’a pas départie de son empathie. Mum a la même impression : cette femme inspire confiance ; si elle habitait ici, c’est elle qu’elle choisirait comme pharmacienne. C’est probablement ce que je garderai de positif de toute cette précaution inutile : l’image discrètement chaleureuse de cette professionnelle de santé, cheveux noirs, peau mate, blouse blanche, probablement d’origine indienne ou pakistanaise.

______

La journée est bien entamée, le programme compromis. On tente tout de même les Kew Gardens, chaudement recommandés par Melendili et repoussés au jour du départ pour cause de météo. C’est tout de suite (après 45 minutes de métro) un émerveillement et un regret : j’aurais dû prendre les anti-histaminiques de suite pour profiter plus longtemps de cet endroit qui mérite d’y passer la journée, nonobstant les avions qui rasent le site à intervalles réguliers. Même la portion de ville qui sépare la station de métro des jardins botaniques est mignonne à s’y attarder.

Au milieu de jardins à la française que nous n’aurons pas vraiment le temps de parcourir, une serre de palmiers nous propulse en pleine jungle. On peut en admirer la canopée en accédant à une galerie surchauffée par des escaliers irrésistiblement coloniaux avec leur peinture blanche écaillée autour d’ornementations métalliques. Pour un peu, on pourrait nourrir un tyrannosaurus depuis cette position en surplomb.

Merci de ne pas monter si vous avez des problèmes de santé, c’est l’aventure tropicale par 38 degrés. Une plante tente l’évasion, a trouvé une ouverture où déployer une racine téléphonique. De retour à une hydrométrie et des températures plus clémentes, on se dévisse la tête, on compare la forme des feuilles, de toutes ces essences exotiques. Je découvre comment pousse le poivre et m’amuse d’un petit tronc qui ressemble à une asperge géante — mais pas autant que de la statue d’une licorne altière dehors, que je ne peux m’empêcher de légender proud unicorn.

Une deuxième serre est consacrée aux moules à tarte flottants nénuphars, dont certaines variétés géantes, et une troisième à toutes sortes de plantes grasses et cactus. C’est déjà l’heure de repartir, sans peluche radis ni carte postale splendide — la boutique est elle aussi un lieu de perdition.

______

Il n’y a pas que la Circle line et la District line qui circule aux Kew Gardens : nous l’apprenons à nos dépends, nous découvrant égarées sur une ligne orange. Entre ce pseudo-RER et un arrêt en pleine voie, notre avance fond comme neige au soleil. Le trajet retour inclut ainsi : une longue station assise sous tension, des instants de panique, un sprint entrecoupé de longues foulées essoufflées pour récupérer les valises à l’hôtel et moi qui en ressort en courant de guingois une valise cabine à chaque main (Mum me confiera dans l’Eurostar avoir du réprimer un fou rire à cet instant), le tout culminant par du slalom et des petites roues à grande vitesse dans les couloirs du tube. À l’embarquement de l’Eurostar, Mum bipe et passe, je reste coincée : l’heure maximale d’embarquement est passée entre nous deux, c’est dire si nous étions juste. Heureusement, Mum a invoqué ses anges gardiens et un employé bien luné me laisse passer, nous épargnant le supplément de 160£ par personne pour n’importe quel train ultérieur de la soirée. Moralité de cette journée : ayez toujours des anti-histaminiques et de l’avance en voyage.

![]()

Jeudi 10 août

Canapé intensif.

Relecture d’un nouveau chapitre du roman de M. C’est de mieux en mieux de chapitre en chapitre. Préparez-vous à ce que je vous harcèle avec à sa sortie. J’hésite encore sur la punchline que Télérama lui accolerait si c’était un film dans son programme TV. Ma première take était : chick-litt de transfuge de classe ; mais quid d’intrigue en open-space ? Start-up perverse narcissique ? Le diable s’habille en sneakers ? My Little Vanity Fair?

Mardi 1er août

Cours de posture, plutôt axé sur le haut du corps.

Le soir, humeur à la chouine, flambée de TOC et insomnie, du genre à se demander de qui et comment je me rapprocherais en cas de fin du monde : Mum-McGyver, en cas de fin du monde incertaine, qui nécessite de la combativité ? le boyfriend, en cas de fin du monde certaine, à finir enlacés ensemble comme le vieux couple de Titanic ? Mais pitié, pas la noyade, ça me semble trop horriblement douloureux. Ou alors on dînerait tous ensemble, avec des amis encore, comme à la fin de Don’t look up ? On dirait les peurs enfantines conjurées à grand renfort d’alternatives impossibles : tu préférerais être sourd ou aveugle ? ne plus manger de toute ta vie du chocolat ou des pâtes ?

Vers 1h30 (2h ?), je prends mon téléphone et tombe sur ce tweet :

Après recherche, il s’avère que c’est carrément une super lune. Je me suis plantée dans la filmographie : c’est Melancholia qu’il fallait invoquer.

![]()

Mercredi 2 août

Je pense finir de rédiger mon journal de juillet, et tombe dans une faille spatio-temporelle en m’attaquant aux jours en Touraine. Je sens qu’il faudrait que je fasse une pause, mais je ne peux pas lâcher avant d’avoir réussi à décortiquer ce qui s’est joué, qui se (re)joue au moment où j’écris, le mélange des émotions, je voulais simplement raconter, je ne pensais pas être embarquée dans un imbroglio qui aurait sûrement plus sa place chez un psy. Il est 12h30. Il est 13h30. Besoin d’analyser, de comprendre, de réussir à formuler sans complaisance mais sans non plus redoubler la méchanceté, j’essaye. Il est 14h. Et tout de suite après : 16h. La vessie pleine à exploser sans avoir eu l’envie de faire pipi. L’estomac vide sans aucune sensation de faim — c’est le plus étrange pour moi. J’avale un déjeuner-goûter à toute blinde, le rythme de l’obsession fait long feu. C’était manifestement une session thérapeutique.

2h30 au téléphone avec Luce. On ne se téléphone pas souvent, mais quand c’est le cas, ce n’est pas pour faire semblant de prendre des nouvelles ; ce sont des discussions-fleuve comme si nous étions côte-à-côte sur le canapé avec une tasse de thé à la main et un gâteau entamé sur la table basse. Sauf qu’elle est en Croatie, moi à Roubaix, et qu’on cause potentiel estuaire.

Le soir, le boyfriend en visio résume : en fait, t’as fait deux trucs de ta journée. Tout à fait.

![]()

Jeudi 3 août

Encouragée par la lecture des Barres flexibles de Wilfride Piollet, je tente une « barre » au milieu (essentiellement en première et seconde position) et : ça fait travailler les appuis d’une manière qui n’a rien à voir avec la barre… ni le milieu, en réalité. Et ça vient ! Les sensations liées à la rotation du mollet en ouverture, le repoussé des orteils même lorsque le pied est immobile à plat, et la construction du dos avec l’empilement des volumes au-dessus du bassin : ce ne sont plus des cubes qui tiennent en équilibre jusqu’à ce qu’un transfert de poids y mette un coup de pied, mais une structure en tenségrité. Je sens par moments que dos et jambes se prolongent l’un l’autre, comme si des porte-jarretelles venaient relier bas et bretelles. La stabilité que je lutte pour trouver à chaque exercice de dégagé au milieu semble enfin à portée de travail.

Première illustration vectorielle depuis longtemps : j’ai perdu l’aisance qui me faisait placer les nœuds de manière quasi-intuitive, mais je suis rassurée, je n’ai pas oublié comment manier l’outil-plume.

![]()

Vendredi 4 août

Je profite des éclaircies pour lire Les danses d’après I dehors. Enfin du soleil. Cette lecture me transporte, de si bien mettre en lumière les spécifités du monde du ballet.

Deuxième barre au milieu, il y a définitivement un truc à creuser. Je mélange le seul exercice de barre flexible dont je me souviens d’un stage à Cannes (par un élève de Wilfride Piollet, j’imagine), avec des exercices classiques simplifiés à l’extrême et effectués au ralenti. Ce qui est génial, c’est que ça me donne envie d’expérimenter, et ça m’enlève la pression de ne pas être assez bonne pour transmettre : si je fais un peu autre chose, ça cesse d’être directement comparable et donc forcément moins bien.

Sauvegarde des fichiers Vectornator (mes illustrations vectorielles de danse) : c’est un gros chantiers par le nombre de fichiers en jeu et la tendance de l’iPad à planquer les fichiers natifs, mais je suis plus détendue ainsi à l’idée de repartir avec ordinateur et tablette (c’était un peu inconscient de ne pas l’avoir fait avant, même si j’en avais exporté une partie en SVG).

![]()

Samedi 5 août

Je rallie Montrouge la veille de mon anniversaire. En arrivant dans le hall de l’immeuble, ça sent bon le gâteau au four. C’est inhabituel : le boyfriend cuisine uniquement du salé, et l’appartement d’à côté a jusqu’ici été loué en AirBnB. En entrant, l’odeur s’intensifie, c’est bien ici ! je suis accueillie par l’odeur du gâteau au chocolat — sorti du four sous mes yeux, à peine entrée. Le boyfriend s’est équipé, a été acheter des saladiers et une balance de cuisine juste pour moi, pour me faire un gâteau d’anniversaire. Ça me touche beaucoup — encore plus quand j’apprends que, préparation Alsa mise à part, c’est vraiment son tout premier gâteau, chocolat ou pas. Jusqu’ici, il n’avait jamais osé, pris dans l’ombre d’un père aux réalisations pâtissières particulièrement imposantes (cuisinier aux aspirations contrariées, rivées à un bureau de banque, c’était vraiment le chef de la famille). Ça me touche énormément, l’attention et l’héritage endossé-surmonté, et ça m’en cale un coin, avec 6 œufs (presque autant que les 8 de la recette maternelle) montés en neige à la main !

Le boyfriend n’a de cesse de trouver des jeux vidéos qui pourraient me plaire et me convertir, convaincu que, c’est comme la lecture, il suffit de trouver ce qui fera mouche. Me voilà en train de cliquer sur des cartons et d’en sortir tout un tas d’objets auquel je tente de trouver une place, dans une chambre d’enfant puis d’étudiante. L’amusement vient surtout de commenter les choix avec le boyfriend, qui en a fait d’autres lors de sa partie. Peluche cochon avec les autres peluches pour une douce ménagerie versus avec les autres figurines cochon pour débuter une collection, les évidences sont parfois autres. D’un déménagement à l’autre, des objets disparaissent, d’autres s’ajoutent et des tendances apparaissent : le matériel de dessin persiste et s’étoffe, le mètre linéaire de jeux vidéos s’approche du mètre, la collection de poussins grandit. Je range les livres comme on penche la tête devant les rayonnages de qui nous a invité, crois reconnaître The Handmaid’s Tale et la biographie de Michèle Obama pixelisées.

![]()

Dimanche 6 août

Douce journée d’anniversaire : brunch chez Krème avec C. à croiser les souvenirs de son récent voyage au Japon et du mien plus ancien, le boyfriend partageant son expérience en Corée en contrepoint — nuances de similitudes, dissemblances et dissonances, sur fond d’étonnement renouvelé.

Tandis que le boyfriend allongé derrière moi cuve le brunch par une sieste, je finis Unpacking. Au quatrième déménagement, la mécanique m’a un peu lassée, mais la narration s’est entre-temps installée, chaque objet devenant un indice potentiel sur l’évolution du personnage que l’on déménage. Se dessine en filigrane le portrait de son compagnon (qui ne lui laisse guère de place, puisque ses affaires à lui sont inamovibles, entraînant des rangements précaires) puis celui… de sa compagne, l’indice de la culotte rayée LGBT se trouvant confirmé par une double rangée de soutiens-gorges.

La faim n’y est pas (je suis trop vieille pour le pic calorique des brunchs désormais), mais le cœur si : je souffle mes bougies sur le gâteau-Packman d’avoir été entamé la veille. Une lichette pour dire. Les bougies pour acter : trente-cinq années révolues.

… I can brush your hair, undress you everywhere

Imagination, life is your creation

Barbie au cinéma. Je ne sais pas trop quoi en penser sur le moment. Le rythme, calé sur la parodie de l’émerveillement de stereotypical-Barbie-qui-voit-la-vie-en-rose, empêche que ce soit vraiment drôle sur la durée, alors que ça a tout pour l’être. Cela me fait un peu le même effet que la seconde de trop du komisch allemand (dans un tout autre genre, oui). Et ça me fout dans l’incertitude : le kitsch ultime de la scène entre Barbie et sa créatrice vieillie est-il du premier ou du second degré ? On sort la carte de la créatrice comme un joker : si Barbie a été créée par une femme, alors tout va bien — exit le male gaze intériorisé. On peut fermer les yeux sur ses mensurations improbables ; d’ailleurs, vous avez vu, toutes les corpulences sont représentées au casting.

Il y a dans cette scène un effet de sourdine sur l’ironie, comme si le regard de Mattel se faisait pesant sur le film de Greta Gerwig. D’accord pour inclure toutes les dénonciations possible, l’autodérision est bonne pour la marque ; mais pas sur la fin, la fin c’est marketing. À la fin boys will be boys et Barbie will be Barbie. La réalisatrice ne peut plus se permettre d’être cinglante, et s’en remet au double-tranchant du kitsch, dont la force perdure même quand on l’expose pour le tourner en ridicule (big up Kundera). Le premier degré (qui doit faire kiffer Mattel) n’est donc pas annulé par le second (orchestré par Greta Gerwig). Oui, mais : la permanence du premier degré (en rassurant Mattel) permet aussi le second, et ça, c’est franchement bien joué, Greta Gerwig. Finement joué, in fine, même si j’aurais davantage ri sur plus cinglant (l’unique incursion extra-diététique d’une voix off était savoureuse, et aurait pu être réutilisée plus fréquemment). La scène finale est une plaisanterie sans conséquence, mais avec mordant ; pas de demi-teinte, tout le monde repart léger — en rose, baby.

Je n’ai jamais été très Barbie, mais j’ai été ado dans les années 2000 : mon âme de trentenaire a kiffé les extraits de la chanson d’Aqua au générique… en citation dans un remix (toujours cette même distance mi-précautionneuse mi-ironique).

Comme beaucoup l’ont dit : Barbie n’est pas parfait, mais il a le mérite d’exister. C’est typiquement un film que je suis plus contente d’avoir vu que de voir : le casting de bons acteurs fait qu’à petites doses en reaction gif et autres références joyeusement martelées, ce sera tout à fait savoureux.

![]()

Les gif font d’ailleurs manifestement partie du dossier de presse, à en croire le hashtag :

Margot Robbie, parfaite en stereotypical Barbie. Ici dans une scène qui avait un petit goût de The Good Place (pas certaine que ce soit une référence voulue, contrairement à la scène d’introduction ?).

Margot Robbie, parfaite en stereotypical Barbie. Ici dans une scène qui avait un petit goût de The Good Place (pas certaine que ce soit une référence voulue, contrairement à la scène d’introduction ?).

Ryan Gosling est impayable en Ken, tour à tour prétentieux, insecure (incel materiel), pathétique, ridicule et presque touchant.

J’espère qu’on aura plus de gif sur les cadres de Mattel (celui-ci n’est pas terrible) ; il y a des passages croquignolesques.