L’essai de Mona Chollet sur la figure de la sorcière m’a donné envie de lire Sophie Fontanel, réactivant une curiosité déjà implantée par Melendili. Deux passages FNAC et trois romans – faciles à lire mais fins : faussement faciles.

La Vocation, que j’ai lu en dernier, est des trois celui qui m’a le moins marquée. J’y ai pris plaisir comme à un prequel, pour la plongée dans les racines familiales de l’auteur, suivant le parcours d’une grand-mère arménienne alors jeune, qui lègue sa fascination pour l’élégance à ses enfants, jusqu’à ce que sa petite-fille, Sophie Fontanel donc, accomplisse le destin familial en devenant directrice de la mode chez Elle – accomplisse ou trahisse, tant la position n’a que lointainement à voir avec le monde de l’élégance dont la famille rêvait. La réflexion sur le monde de la mode, mis en parallèle avec les petites mains couturières de jadis, s’émaille d’anecdotes à la Loïc Prigent, tantôt drôles tantôt absurdes et vaguement tristes, poussant alors à s’interroger et renouer avec le sens du destin familial. Je me suis sentie vaguement flouée, à la fin, lorsqu’une note de l’auteur a précisé que sa grand-mère n’était pas la femme qui avait tricoté les pulls pour Schiaparelli, que c’était une autre Arménienne. Comme si le sens du destin s’en trouvait chiffonné, après des heures à l’avoir bien repassé.

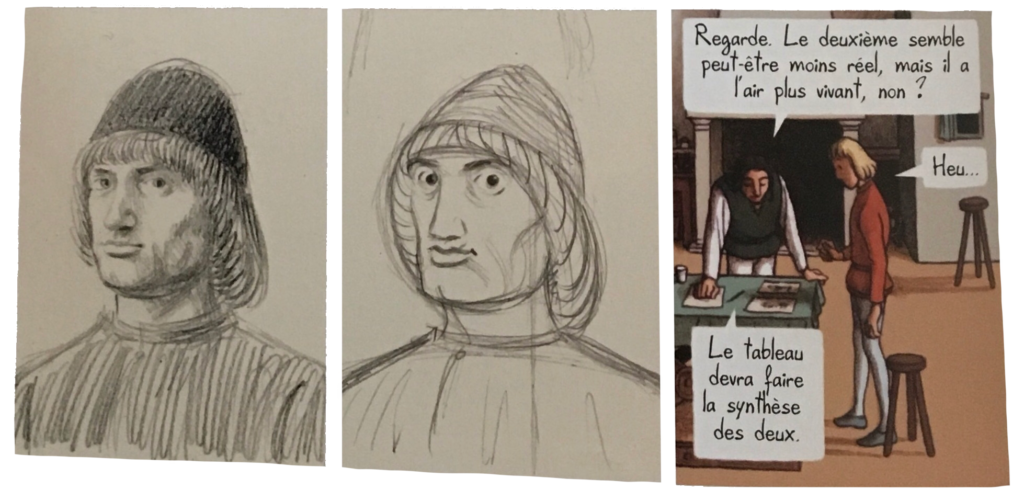

La véracité plus ou moins grande de la dimension autobiographique ne m’importe plus, en revanche, quand le ton se fait intimiste. L’Envie et Grandir se situent en-deça d’un quelconque destin, et m’ont bien davantage remuée. En commençant Grandir, j’ai cru retomber dans « Je ne suis pas sortie de ma nuit » : ce serait presque un genre littéraire que l’écriture sur le lien mère-fille lorsque celle-là entre dans la vieillesse et s’approche de la disparition (j’y suis à nouveau plongée avec Le Corps de ma mère, mon actuelle lecture). Mais la mère de Sophie Fontanel n’a pas Alzheimer et celle-ci n’est pas Annie Ernaux. Même s’il dit la dureté de la dépendance, la diminution et la fatigue de la prise en charge, le roman ouvre sur tout autre chose : un portrait d’une femme haute en couleur, le lien qui l’unit à sa fille, et toujours une grande élégance – non pas tant de la mise que des paroles et du cœur. C’est une manière de ne pas s’appesantir, de détourner la gêne sans pour autant rien refouler, d’observer au contraire ce que généralement on nomme pour s’épargner de le voir, de continuer à vivre en se sentant mortel voire mourir – la grâce dont Sarah L. Kaufmann fait état dans son essai. Elle ne s’estompe que lorsque l’auteur la souligne, mais ces anicroches ne sont rien par rapport à l’humanité et la beauté du sentiment qui transparaissent.

« Sourire de la personne folle d’élégance, si l’élégance est bien ce que j’imagine : un accueil fait à autrui. »

Avant même tout cela, le roman commençait avec ces mots, alors que Palpatine venait de se casser le bras, et que je me trouvais désemparée à m’improviser auxiliaire de vie : « Aider quelqu’un, je le sais maintenant, c’est avoir aussitôt soi-même besoin de secours. » J’ai lu en pleine empathie.

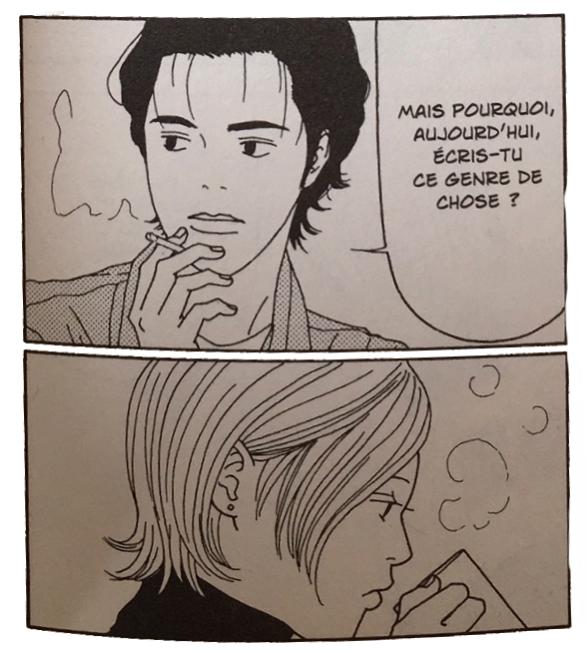

L’Envie m’a moins émue mais m’a davantage interpellée et fascinée, avec une thématique que je n’avais jamais croisée en littérature, je crois, ni nulle part ailleurs s’il est vrai que l’abstinence sexuelle, quand elle est abordée, est traitée comme une question de choix ou de morale – pas comme une absence d’envie. Sophie Fontanel déplie ce que cette suspension de l’appétit sexuel, indépendante de l’âge ou d’une quelconque maladie, dit d’elle et de nous, comme individus et comme société, pour laquelle l’absence de vie sexuelle est inaudible si elle n’est pas vécue comme une misère.

« Ce dont j’avais pourtant expérimenté la valeur, à savoir ce rinçage inégalé apporté par le sexe, eh bien ne m’intéressait plus. J’en n’en pouvais plus qu’on me prenne et qu’on me secoue. »

Je ne sais pas si vous avez déjà détaillé une oreille au point qu’elle devienne un excroissance incongrue, mais c’est exactement l’effet produit par l’écriture : l’évidence sexuelle cesse d’en être une quand on s’y attarde ; quand on constate que beaucoup de gens ayant une vie sexuelle épanouie ne le sont pas eux-mêmes, et qu’on peut se sentir terriblement en vie sans avoir envie d’un autre corps. Sophie Fontanel fait si bien sentir ce qu’il y a de transgressif et libérateur à se soustraire à cet impensé des corps que j’ai presque été déçue, à la fin, lorsque l’envie redevient sexuelle, comme si ce qui précédait relevait soudain à nouveau d’une anomalie – alors que le retour de l’appétit sexuel souligne l’absence de toute animosité à l’égard du sexe ; il peut être comme il peut être absent et ne manquer en rien.

Cela fait de L’Envie une lecture salutaire, qui entame en l’exposant le présupposé envisageant les célibataires comme un manquement au couple, et le sexe comme l’expression indépassable car rassurante de l’amour.

« Crois-moi, la vie privée ce n’est pas ce qu’on fait, c’est ce qu’on ne fait pas. »