En voyant l’affiche dans le métro, je me suis dit qu’il fallait que j’aille voir cette exposition au centre Pompidou. Puis j’ai googlé Gerhard Richter, je suis tombée sur moult tableaux abstraits et j’ai relégué cette idée de sortie dans un coin éloigné de ma tête. Palpatine, encouragé par la gratuité que lui confère le statut de chômeur, y a jeté un œil, puis deux, puis est revenu si enthousiaste que je n’ai pas voulu louper ça – surtout sachant qu’il est aussi hermétique que moi à l’art contemporain. Quatre ou cinq tableaux parmi les œuvres figuratives exercent une fascination qui justifie à elle seule de se pencher sur l’ensemble de la production du peintre. Comment et surtout pourquoi le même homme a-t-il peint à la fois des toiles totalement abstraites et des portraits débordant de réalité ? Il ne s’agit pas de périodes totalement distinctes, l’artiste ne s’est pas détourné d’une voie qu’il aurait jugée trop étriquée ; il se revendique peintre, à l’opposé d’un artiste plasticien qui manie les concepts avant même la matière.

Et pourtant, ses peintures de photographies, où les traits de pinceaux sont effacés par le passage horizontal ou vertical d’un morceau de bois ou de métal alors que la peinture n’est pas encore sèche, se veulent aussi anti-artistiques que possible. La technique vaut aussi bien pour un tigre, dont elle forme le pelage, que pour un rouleau de papier toilette ou une voiture accompagnée de quelques lignes de l’article qui l’encadrait avant que le peintre ne découpe un morceau de journal pour le reproduire.

Le souci de neutralité prime, dans l’effacement de la patte du peintre, le choix du sujet ainsi que celui de la couleur. Ce gris, que l’on peine à dire dominant tant il se confond avec la matière, installe une atmosphère singulière : distance devant les peintures-photo, pesanteur devant une marine que l’on dirait terre lunaire, apaisement bleuté devant des nuages où il est impossible de projeter aucun anthropomorphisme. Mer ou nuages, l’onirisme est terre à terre ; voilà ce qui est là, et rien de plus – mais rien de moins non plus.

Une présence. Voilà ce que donne les tableaux. Pas l’existence, l’essence ou je ne sais quoi d’ontologique, conceptuel et philosophique – une présence. Qui suppose un observateur et une réalité qu’il perçoit mais dont il a conscience qu’elle lui reste extérieure. Richter ne veut ni prétendre à la vérité d’une réalité (rejet du réalisme académique comme socialiste, où la vision de l’homme ou de quelques hommes est attribuée aux choses mêmes), ni la faire disparaître derrière une pure subjectivité (rejet de l’art contemporain où l’artiste exprime ou conceptualise le monde tel qu’il est pour lui). Mais il est extrêmement difficile de faire abstraction du regard que l’on porte sur toute chose et dans son effort même pour mettre à distance la subjectivité (effacement des coups de pinceaux), le peintre la fait ressortir (les marques d’effacement deviennent sa patte, constituent un (non-)style identifiable). Peut-être aussi est-ce un moyen de ne pas l’occulter : on oublie facilement qu’une photo (la réalité), même banale, même documentaire, comme les choisis Richter, résulte d’un cadrage, donc d’un choix (la subjectivité) ; la reproduction de la photo en peinture vient le rappeler, les grands aplats d’effacement se substituant en quelque sorte au cadrage éminemment original d’une photo d’art. À la différence près que Richter revendique le caractère non-artistique de ces peintures – comme s’il ne voulait rien signifier d’autre que la distance et la relation entre une réalité et celui qui l’observe. Mieux, qui la vit. Car cette impression, que j’essaye de m’expliquer après coup, on ne la pense pas face aux tableaux, on la ressent.

[Eisberg im Nebel – le surgissement]

Il y a comme une illusion, un effet d’optique, m’a prévenue Palpatine. Je l’ai regardé avec suspicion, me demandant s’il se sentirait bientôt poursuivi par le regard de Mona Lisa, mais j’ai compris ce qu’il voulait dire : les tableaux vibrent. Il est question d’effacement et de flou dans les légendes comme chez les critiques, mais ces termes ne rendent pas compte de la vibration créée par ces bavures discrètes, régulières, et la lumière diffuse, qui infuse les tableaux.

Lorsque Richter représente une bougie, ce n’est pas la lumière de celle-ci mais de son regard à lui, qu’il répand sur la toile. Je l’ai compris en voyant sa Liseuse, hommage à Vermeer mais plus sûrement à sa femme : on se croirait dans un tableau de De Latour tant la chair est illuminée, mais il n’y a nulle bougie, nulle source lumineuse, qui soit représentée – seulement le regard d’un homme sur la nuque, les épaules, l’omoplate, l’oreille, sa boucle, la joue, l’aile du nez, la chevelure, son chouchou, chaque parcelle du corps et de la manière d’être de la femme qu’il aime.

Silencieusement, la lumière, chaude, riche, peint un blason de l’être aimé et le baigne dans un regard saturé d’empathie et de tendresse. Moins sensuels mais tout aussi concernés, les portraits de sa fille témoignent également d’une relation d’intimité.

Celui-ci, portrait d’Ella, me fait penser à iDeath, de Michal Ozibko, que l’on avait vu exposé à la National Portrait Gallery et dont Palpatine a un poster dans son salon – même position, même air d’introspection, comme si le monde intérieur du sujet affleurait à la surface du tableau.

Portrait couché, tête tournée, joue inerte… il y a je-ne-sais-quoi de glauque dans ce tableau, qui le rend d’une violente beauté.

Ces portraits aux couleurs chaudes contrastent avec ceux de ses proches, de la famille mais non intimes, traités de la même manière que les photos-peintures du début.

Après s’être laissé hypnotiser par ces tableaux figuratifs, on est plus à même de ressentir semblable vibration face aux toiles abstraites. Hormis les séries de gris, seule couleur à pouvoir faire apparaître le néant, selon Richter, c’est son sens de la couleur qui fait tout. Je ne sais pas si le terme de coloriste s’applique aussi dans l’art contemporain, mais c’est pour moi celui qui s’impose à la vue d’un tel tableau :

[Les couleurs fusionnent, on dirait le détail d’une étoffe froissée, véritable fleur de lave.]

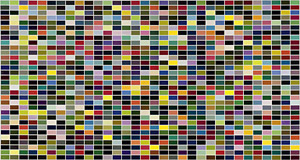

Cela réinscrit en outre des œuvres plus conceptuelles dans une démarche où la sensation et la matière sont bien concrètes – 1 024 Farben devient ainsi un nuancier qui explore les variations de couleur plus qu’il ne les classe.

Je ne suis pas certaine, cependant, d’y avoir trouvé l’orange de mon chapeau ni le vert canard de celui de Palpatine – oui, les musées, c’est aussi fait pour jouer. Richter admet d’ailleurs qu’il ne peut pas empêcher les spectateurs de voir ce qu’ils veulent dans ses tableaux abstraits – alors même qu’il réfute l’idée d’interprétation, toujours dans sa volonté de s’éloigner de l’artistique (au point que je me demande quelle signification on peut bien accorder à ce mot).

[Venise]

Les contradictions ne manquent pas dans l’œuvre du peintre pétrie de tensions, entre figuration et abstraction, réalité et subjectivité, neutralité et interprétation… Les figures s’effacent et l’informe fait sensation : une nature morte s’étire comme une image télévisée à l’instant d’éteindre le poste – bouquet déjà fané – et je vois dans Venise une ancre de voilier et le monstre du Loch Ness devenu une grue origami – carnaval nautique éclatant. Richter dit de ses tableaux abstraits qu’ils sont des paysages bien plus réels que ceux qu’il peint dans la brume nostalgique de son style figuratif. Mais des paysages tout de même, des paysages sans concession, où l’ambiance d’un lieu ne peut plus être occultée par son apparence rassurante. Un tableau abstrait un paysage, voilà qui m’éloigne de mon impression habituelle de gribouillis (qui demeure cependant pour la table barbouillée, première œuvre inscrite au catalogue raisonné du peintre). D’un seul mot, Richter donne deux visages à une même réalité. C’est juste ce qu’il me fallait pour entrer dans cet univers coloré sans dessus dessous, un simple repère pour garder les pieds sur terre, comme le détail qui transforme des ondulations en rideau (ou un miroitement en feuillage chez Klimt, pour prendre un tout autre exemple).

[Rideau III]

[Ce paysage, où l’on ne sait si c’est l’environnement qui est à la marge de l’homme ou l’homme en marge de la nature, m’évoque à la fois Hopper et un article d’iPhilo lu récemment :

« L’environnement est un concept anthropocentrique car il suppose un centre (moi, nous), et une périphérie. Il révèle par conséquent un mouvement de mise hors de soi, d’aliénation et d’objectivation, de la réalité naturelle. La protection de l’environnement, même lorsqu’elle se fait selon les modalités de la préservation ou de la restauration, signale déjà la mort de la nature. »]

Je parcours les toiles, les salles, je sens qu’il y a quelque chose, mais ne sait pas comment cela fonctionne sur moi. Et puis il y a cette toile, qui reprend la double réalité du paysage dans un tableau abstrait. Elle fait partie de tout une série réalisée à partir de couches de peintures grattées à des mois d’intervalles, faisant ainsi apparaître un temps, sinon un monde, passé – caché et dévoilé dans le même mouvement. Kundera parle sans cesse de Bacon, mais c’est Richter qui se trouve derrière Sabrina ! Le voilà ce tableau à double réalité, même s’il n’y en a aucune d’idéologique ici, et que Richter s’est depuis longtemps débarrassé de sa mue de réalisme académique ou socialiste. Le parallèle entre les deux hommes s’impose à moi, flagrant après avoir été préparé par la mention d’un catalogue raisonné (toute production n’est pas reconnue comme une œuvre, c’est à l’artiste d’en juger – la différence étant que si Richter en a détruit, il ne les a pas reniées) et la découverte de complexes contradictions qui ne sont pas sans rappeler les paradoxes terminaux de Kundera. La similitude n’est pas dans leur monde mais dans la façon de le penser, que je sais dans un cas et devine dans l’autre, contradictoire et cohérente à la fois. Il s’agit dans un cas comme dans l’autre d’une vision complexe qui ne se laisse pas comprendre à la première approche, mais qui m’intrigue et me donne envie de l’explorer (le prix des textes du peintre est un peu abusé, quand même – aucun ePub pour y remédier). Pensez donc : un des premiers tableaux abstraits qui m’ait touchée (et pas seulement amusée d’un point de vue intellectuel ou séduite d’un point de vue purement esthétique).

[Comme l’échographie d’un monde aquatique, sorte d’Atlantis inconnu ou inconscient]