Le spectre des ballets russes hante l’esprit collectif : la troupe de Diaghilev est la seule figure de la danse que j’ai croisée dans mes cours d’histoire. Du moins en tant qu’expression artistique – Loïe Füller est également présente, mais seulement en vertu des progrès de l’électricité, et Noureev n’est plus qu’exilé politique parmi d’autres. Les ballets russes, c’est un assemblage de noms prestigieux, dont les plus connus n’appartiennent pas a priori au monde de la danse. On sait que Picasso, Matisse, Stravinsky ou Satie y ont trempé, mais comme dans quelque affaire louche dont on ne connaît pas bien le fond : les ballets russes, tout le monde connaît, c’est bien connu, mais peu ont assisté aux ballets en questions, on s’arrête généralement à des décors ou à l’affiche de Nijinsky en faune. La soirée proposée par l’Opéra de Paris était donc l’occasion d’aller voir cela de plus près. J’étais d’autant plus curieuse que, d’une part, je ne connaissais qu’une pièce de la troupe, Parade, reprise par Europa danse l’année dernière, et d’autre part, les notes et photographies d’Anne Deniau m’avaient fortement mise en appétit.

Le spectre de la rose, le parfum d’une époque ?

Note de tête : d’horribles couvre-chef : la jeune fille flotte dans une robe blanche bien froufroutante et un bonnet de nuit à vous faire faire des cauchemars, tandis que le spectre est moulé et encapuchonné dans un académique rose où sont cousues les fleurs de la même couleur. Mais il est bien connu que l’essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu’avec le cœur.

Note de cœur : des huiles pour animer ce parfum. La danse d’Isabelle Ciaravola ne m’a jamais semblé entêtante, elle est même volatile en jeune fille éthérée, mais je lui suis tout à fait reconnaissante de s’endormir pour que son songe fournisse le cadre d’où surgit Mathias Heymann. Je n’ai pas vu son saut d’entrée, mais je me rattraperai en regardant la diffusion de la captation vidéo faite ce soir-là*, en attendant cela m’évitera de réduire tout le ballet à ce seul souvenir. En effet, si l’argument n’est qu’un prétexte pour développer le motif de la rose, celui-ci est très réussi. Pour une fois, le comparé n’est pas la jeune fille : cette dernière porte la fleur à son corset, mais le souvenir du bal qu’elle fait surgir est bien celui d’un homme (celui qui la lui a offerte, peut-être).

Note de fond : la forme, évidemment, la chorégraphie de Fokine. Malgré son costume, pas une seconde Mathias Heymann n’a l’air ridicule : délicatesse féminine et puissance virile rendent le spectre insaisissable. Odeur intangible, il se répand dans la chambre d’un grand jeté où les mains déploient les bras pliés et diffusent le parfum comme on envoie un baiser lorsqu’on s’est déjà quitté. Souvenir fugitif, il embaume la scène et respire la sensualité dans ses couronnes un peu fanées. Fantôme du ballet classique et parfum de nouveauté, le spectre s’évapore sitôt respiré – une métaphore pour la danse.

* Les spectateurs situés derrière les caméras devaient être heureux, tenez ! Nous aussi, nous serons par-terre le 1er janvier, la télévision allumée sur France 3 (non, pas d’erreur, pas Arte).

Le faune et la (fine) flore de l’Opéra de Paris

La toile de Léon Bakst, très proche de l’avant-scène, annonce par ses aplats de couleur une danse presque en deux dimensions qui, pour inspirée des bas-reliefs qu’elle soit, ne manque pas de relief. Toges et coiffures à la grecque, bras à l’égyptienne, les nymphes évoluent dans un monde mythologique sans espace. Leurs poses, pourtant très statiques, ne figent pas la danse, elles en font monter le désir, si bien que l’attente n’est jamais impatience mais attention hypersensible au moindre mouvement. La gestuelle du faune est beaucoup moins anguleuse, mais tout aussi lente – ou plutôt, en tension. Les demi-tours en quatrième sur quart de pointes engagent la contraction des muscles ; on scrute, on attend le moment où ils vont se relâcher et les nymphes se débander à l’arrivée de leur prédateur. Bouche béante, pouces tendus, presque hors de la main, qui l’entraînent vers l’extérieur, le poussent à sortir de lui, il se rit de leur fuite, sûr de jouir d’elles ensuite. Il jette son dévolu sur Emilie Cozette, et pour une fois (mais ne serait-ce pas déjà la deuxième ?), je me garderai de discuter ce choix, tant elle est aimable – ce qui, dans le vocabulaire classique, revient à peu près à dire désirable. Son visage aux traits finement mais nettement dessinés vient rehausser la gestuelle anguleuse de la nymphe qu’elle incarne. Mais je préfère le sexe fort ce n’est rien face à Nicolas Leriche, pourtant méconnaissable en blond – mais pour une figure de l’âge d’or, à quoi ne consentirions-nous pas ? On se réincarnerait en grappe de raisin, pourvu qu’on ait l’ivresse. Mais la nymphe est plus enviable, même et surtout lorsqu’elle se retrouve en face du faune qui, sans la toucher, l’enserre de ses deux bras tendus : ravie, de crainte ou de désir, elle ploie sous lui, mi-cambrée (mais le dos droit), mi-agenouillée (mais pas soumise). Je me suis trompée, Nicolas Leriche n’est pas un dieu, c’est un faune, et c’est encore mieux. D’où je comprends mieux à rebours que Nijinski soit un dieu.

Rien en soi de choquant, donc, mais on peut imaginer que cela a pu être un peu trop fort il y a un siècle. Non que je croie le public de l’époque particulièrement puritain : il me semble que ce n’est

pas tant les gestes suggestifs (bien que le fauve épicurien s’achève ventre à terre et bassin ondulant) qui ont du choquer que l’érotisme étouffant d’une danse trop lente et contrainte pour ne pas être irritante.

Prendre le taureau par le tricorne

L’Espagne vue par les Russes, reprise par une troupe française et dansée par un espagnol : José Martinez nous fait retomber sur nos pieds. Au passage, il enlève la fougue slave et la retenue de l’élégance française (qui n’existe plus que comme un stéréotype, nous sommes d’accord – mais le ballet brosse toujours ses tours du monde à grands traits).

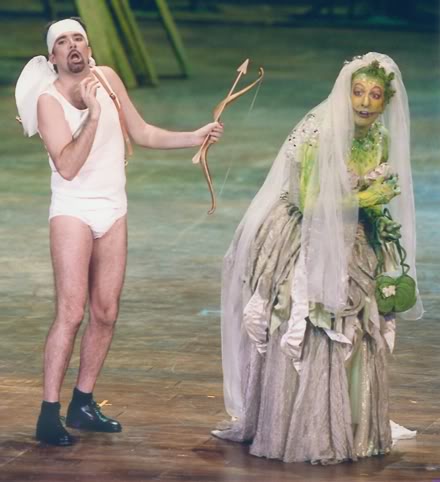

L’argument n’est pas moins archétypal que la vision de l’Espagne que propose Massine : tandis que le meunier vérifie ses pouvoirs de séduction, sa femme s’amuse d’un vieux barbon ventru et sautillant (l’Opéra a bien fait d’inviter ce Fabrice Bourgeois, réjouissant en corregidor). Elle l’agace tant et si bien (il faut le voir courir après la grappe de raisin qu’elle agite) qu’il finit par faire emprisonner le meunier pour avoir la voie libre. Mais par un rebondissement dont l’auteur a le secret (et pour cause : le renversement doit avoir eu lieu un peu trop côté cour), les rôles sont inversés, le barbon battu par ses gardes, le meunier libéré, et sa femme soulagée.

Cette dernière était interprétée par Marie-Agnès Gillot qui, pour la première fois, m’a un peu laissée sur ma faim. Le tempérament ne lui fait pas défaut, c’est chose certaine ; peut-être aurait-il fallu davantage de finesse ou de piquant pour aiguillonner le spectateur (j’aurais bien vu Dorothée Gilbert dans le rôle).

José Martinez en revanche est absolument sensationnel. La classe et miamesque à la fois, j’ai le rythme sur dans la peau. Il faut voir son corps nerveux trembler jusqu’à précipiter ses pieds dans des claquements au caractère affirmé. Huuuum ! Foulez-moi aux pieds ! (Inci, M. et le Teckel se souviendront peut-être). Mais je ne suis pas une amante grecque, ces piétinements m’égarent. Je ne regarde plus mon étoile fétiche, seulement les pieds qui ébranlent les jambes invisibles dans leur pantalon noir jusqu’au court veston violet qui l’enserre et dont les pans sont fermement tenus par deux mains puissantes. Et pour finir le blason, au-dessus du corps fébrile, le visage serein d’un danseur follement séduisant (pas séducteur, il n’y a que les jeunes premiers et les vieux barbons qui jouent encore à cela). C’est l’éclate. Ca claque. Rien ne vaut un coup de Martinez.

Pétrouchka : une poupée de son et de pas

Quatre tableaux : deux scènes de foire encadrent des passages plus intimistes où l’on pénètre successivement dans la chambre (ou l’enclos) de Pétrouchka et du Maure, deux pantins qui se disputent la ballerine – enfin, c’est vite dit, celle-ci n’ayant, outre aucune inclination, aucune pitié pour Pétrouchka. Entre les danseuses de rue, l’haltérophile escroc qui soulève des ballons, l’agent qui se fait graisser la patte, celle de l’ours dont le montreur assure qu’elle est blanche, l’homme à la barbe de deux mètres, et la foule, c’est la foire d’empoigne. La drôlerie obligée de la fête rend plus pathétique encore la tristesse de Pétrouchka, renfermé sur lui-même (épaules tombantes, jambes en-dedans) plus encore qu’enfermé par le magicien responsable de l’attraction qu’il forme avec les deux autres pantins (comme la Bacchante, il prend soin de ses instruments de travail). Aucune issue, la porte hérissée de petites flammes de cirque est bien fermé, il y a brûlé ses petites moufles. Déconfit, il s’enfonce, l’ennui du Maure le confirme a posteriori, dans le désespoir. Lorsque les pantins sont remis à la tâche dans leurs petites cases respectives, ils s’étripent, et Pétrouchka, dont l’humanité a été tuée par le mépris de la ballerine qu’il aimait et le couteau du Maure qui la convoitait, n’est plus qu’une poupée de son qui s’évide. Alors que le magicien (charlatan, dit la distribution pour annoncer Stéphane Phavorin) en ramasse la dépouille, on voit son spectre lancer un dernier appel sur le toit de la baraque foraine – dernière manifestation de sa présence (il était bien quelqu’un à l’intérieur de sa carcasse de poupée) avant que le rideau ne tombe.

Malgré l’Orient de pacotille dans lequel il évolue, Yann Bridard a évité de rendre son Maure bête et méchant en lui accordant des impulsions humaines quoique primaires (sentiment de plénitude d’une existence pourtant vide).

Clairemarie Osta, véritable danseuse, n’a pas fait de la ballerine la poupée que j’aurais pu attendre de sa part après l’avoir vue dans la Petite Danseuse de Degas. Elle n’a rien à voir avec l’automate du début de Casse-Noisette, par exemple. Par la dureté qu’elle affiche, sa ballerine n’a rien de poupin : si elle est inhumaine, c’est par absence de pitié, non de sentiments.

Quant au Pétrouchka de Benjamin Pech, il était pathétique et misérable au possible. Il vous fendillerait le cœur. J’ironise un peu parce que le ballet n’est pas mon préféré (debout pour mieux voir, je commençais probablement à en avoir plein les pattes), mais cet interprète est vraiment formidable. En me rappelant que Nicolas Leriche était distribué en alternance (ce doit être quelque chose, aussi), je me suis dit qu’inversement, j’aimerais bien voir Benjamin Pech en faune. Il ne serait certainement pas gha à la manière de Leriche, mais j’ai comme dans l’idée que cela lui irait bien.

Les ballets russes par des Français un siècle plus tard, était-ce une bonne idée, alors ? Les costumes voire certains décors ont mal vieillis et n’aident pas à percevoir ces pièces comme un spectacle où convergent tous les arts, ce qui était tout de même l’une des innovations de Diaghilev – d’où l’impression d’avoir parfois affaire à une reconstitution historique où la valeur documentaire prévaut sur l’artistique, sans pour autant vraiment faire comprendre ce qui a pu faire scandale. Le fantôme des ballets russes, c’est sûrement le prix à payer pour que le spectre de cette danse expressive (ces bras, brrr) continue de nous hanter – car elle a encore largement la capacité de nous subjuguer. La preuve.