Concert de dernière minute au théâtre des Champs-Élysées, pour entendre jouer le violoncelliste Victor Julien-Laferrière : je suis Palpatine malgré un programme qui ne m’inspire qu’à moitié.

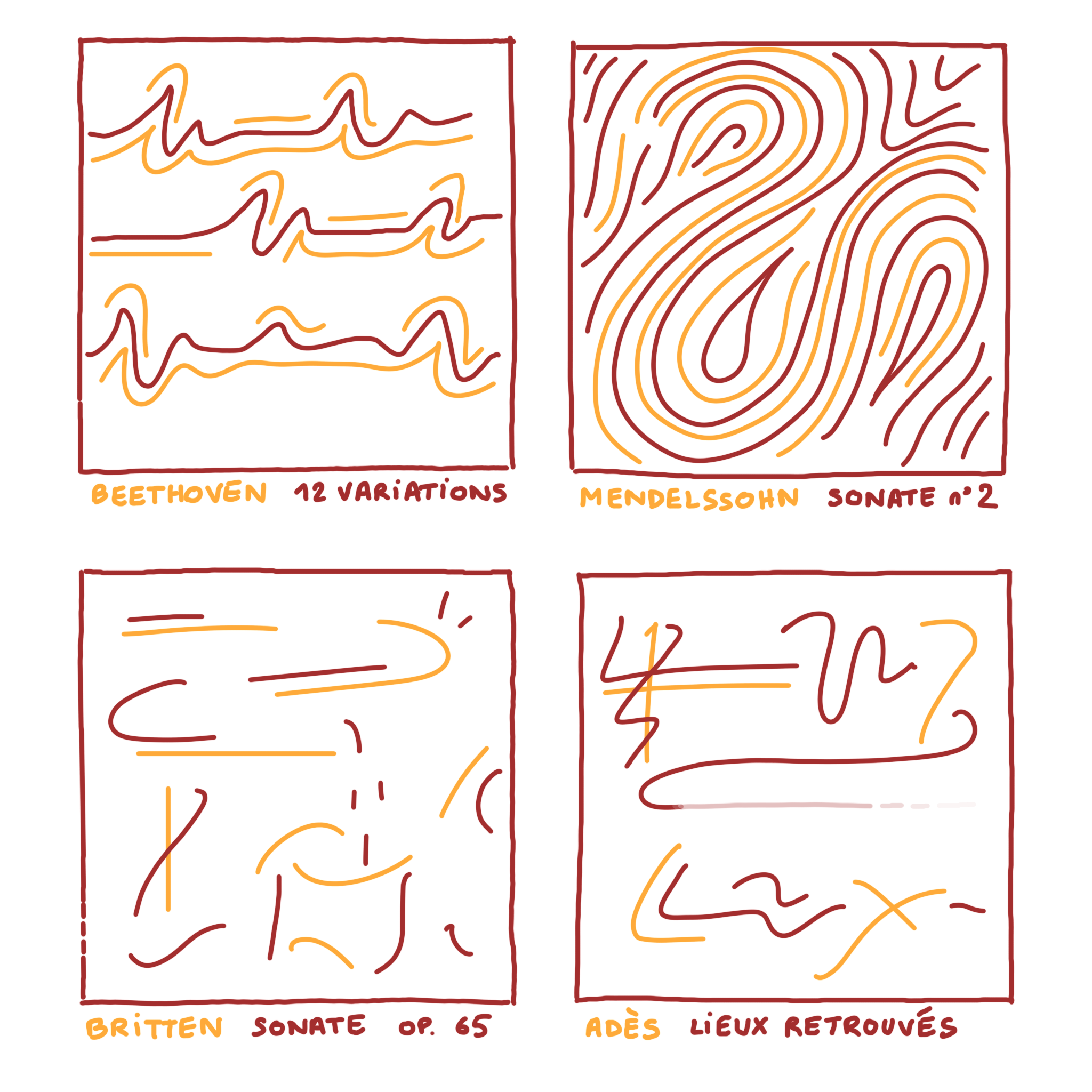

Douze variations pour piano et violoncelle : j’en passe une partie à me demander si j’hallucine, parce que ça sautille et ça crie Papageno alors que je n’ai pas vu Mozart au programme. Vérification faite, je ne suis pas folle, Beethoven a bien composé ces suites sur un thème de La Flûte enchantée.

Sonate pour violoncelle et piano n° 2 op. 58 : violoncelle et piano-clavecin déambulent bras dessus bras dessous sous une ombrelle. Je n’y peux rien, Mendelssohn fait pour moi de la musique partitive : vous m’en mettrez une louche, vingt minutes, 500 grammes ou deux cuillères à soupe – c’est du pareil au même : de la musique. Je m’endors sur la fin. Avant, j’observe la poussière danser devant les projecteurs qui sifflent sur nos têtes ; cela faisait longtemps que je n’étais pas venue au théâtre, la quiétude de l’obscurité et du velours m’avaient manqué. L’ennuie est palpable, paisible. Je me demande quand même si je sais encore apprécier la musique.

Pas sûr, mais peut-être que oui : sonate pour violoncelle et piano op. 65. On a changé de piano et de pianiste (toutes mes excuses à Justin Taylor, et mes remerciements à Jonas Vitaud, qui joue cet après-midi un répertoire qui me plaît davantage). Et surtout, de compositeur : Britten était ma caution oui, bon, allons-y. Violoncelle et piano arrêtent de se conter fleurette à l’unisson ; ça se met à discuter-disputer, ça se course-poursuite dans les couloirs d’une maison-manoir, élégance et esprit, le toit qui goutte et la lune, le monde qu’on observe depuis une bibliothèque où l’on ne lit plus, un verre de whisky à la main, glaçons, goutte et goutte et zou.

Lieux retrouvés, de Thomas Adès : je ne connaissais pas du tout le compositeur, mais réveillée par Britten, ça me pique, ça intrigue ; violoncelle et piano s’entrecroisent, se coupent la parole pour mieux se souligner l’un l’autre ; il se passe quelque chose. Surtout, surtout, il y a ce passage pianissimo (violoncellissimo ?) perdu quelque part au milieu de la pièce : une présence re-surgie de nulle part qui s’attarde, s’amenuise, au bord de la disparition. Je ne sais pas pourquoi, je me retrouve instantanément dans le musée d’Ellis Island, les pièces du haut, grandes, blanches, avec leurs ruines entassées derrière les vitres, vitrines de grenier où l’Histoire s’est écrite et oubliée – d’où elle nous parvient encore, comme ce son ténu dont on ne sait plus s’il s’est tu ou s’il résonne encore, déjà, comme anticipation de la mémoire. Bizarrement, j’ai été moins attentive ensuite, comme si toute la pièce n’était qu’un écrin pour ce secret, ce trésor-là, retrouvé parce que perdu.