François Ozon et Pina Bausch sont dans un bateau…

Dans Potiche, François Ozon part des clichés non pas pour les renverser (ce qui ne mène souvent qu’à affirmer le stéréotype en creux) mais au contraire pour mieux les développer. Il scrute le communiste de service, le fils à maman et sa chipie de soeur, le PDG imbuvable et sa secrétaire modèle, qui tous gravitent autour d’une belle potiche, mère, épouse et cocue. Lorsque cette dernière cesse de faire la potiche pour prendre la direction de l’entreprise familiale de parapluie, elle n’en reste pas moins une, n’ayant pris la direction que parce qu’on la lui a donnée et gérant tout ce petit monde avec la paternalisme le plus maternel qui soit. Le fils à maman reste fidèle à lui-même ; il ne renonce pas à son amour pour l’art en général et Kandinsky en particulier, il l’exprime seulement sur les parapluies de la fabrique (potiche, on vous dit). Le PDG imbuvable reste imbuvable même et surtout lorsqu’il n’est plus PDG. Quant à la secrétaire modèle, elle ne manque à aucune de ses fonctions, obéit seulement à un modèle différent quand Madame prend la place de Monsieur.

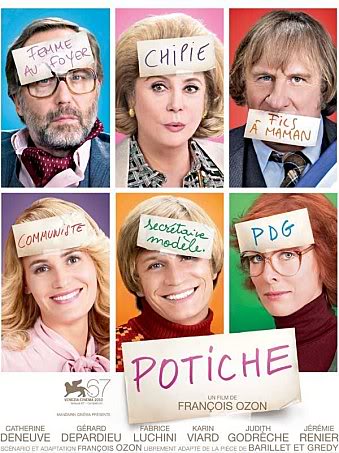

Les étiquettes ne sont pas déchirées, tout au plus déplacées (comme des potiches), ainsi que le suggèrent les post-it qu’arborent les personnages au front sur l’affiche du film. Mais fils à maman ou fille à papa, on ne sort pas du cliché et l’on découvre ainsi qu’il est très vaste. Beaucoup moins réducteur qu’on ne l’aurait cru : « Ta mère est une potiche, mais attention, elle n’est pas une cruche », observe très lucidement le PDG mis à l’écart. Avant de se débarasser du cliché, il faut être bien certain de ce qu’il signifie : autant la cruche manque de finesse et agit sottement, autant la potiche n’a que l’air d’une cruche ; sa fonction honorifique n’est assortie d’aucun pouvoir réel, elle remplit son rôle décoratif à la perfection. Potiche n’est pas un film cruche : il évite de dire ceci n’est pas cela, pour souligner que le cliché n’est pas affaire d’essence mais d’apparence. Distinguer les deux, voilà qui dispense de la bien-pensance d’avoir à démontrer que celle-ci ne correspond pas à celle-là. Ce n’est pas juste, c’est vrai. A double titre : pas d’identité (justesse de l’être et du paraître, qui ferait du cliché la définition parfaite d’une personne) mais un rapport (entre le discours qu’on tient sur une réalité et cette réalité) ; et injustice de confondre les deux.

Le problème de la cruche, c’est qu’elle n’arrive pas à passer pour une potiche. L’inverse est toujours possible, mais la cruche, elle, ne peut pas seulement paraître ce qu’elle est vraiment. Et c’est là que je deviens cruelle : après avoir parlé du cliché de la potiche chez François Ozon, je passe à ceux de Pina Bausch dans 1980 qui, antithèse oblige, écope du statut de pièce cruche.

Avant que vous ne me rendiez totalement sourde en poussant les hauts cris, je reconnais qu’il y a de beaux passages. Celui qui m’a vraiment marquée, qui n’avait besoin d’aucun écho pour faire sens et émouvoir (échos qui ne sont jamais venus ou que je n’ai jamais perçus), c’est lorsque le groupe des danseurs fait face à une femme, qui reste seule et impassible alors que les gens viennent un à un lui jeter une phrase mondaine stéréotypée à la figure pour prendre congé. Les visages fermés, les voix monocordes et la rigidité des corps transforment chacune de ces phrases d’au revoir en une rose d’adieu, qui tombe avec indifférence sur le cercueil de la jeune femme. L’hyprocrisie décelée dans l’indifférence de formules comme « Venez nous voir si vous passez par chez nous » en fait rire certains ; je trouve la scène poignante, d’une tristesse indicible. Je n’ai jamais partagé le rire kafkaïen. L’absurde de Beckett peut me faire rire, mais Kafka, non. Je le comprends dans une certaine mesure, je crois, comme une espèce de réaction vitale contre une mécanique mortifère, mais je ne le partage pas. Peu à peu, ce ne sont plus les scènes qui me rendent triste, mais le spectacle de ces rires que je comprends de moins en moins à mesure que l’on bascule dans le burlesque. Un burlesque qui tend à oublier l’humour, ce trait d’esprit qui relève le comique du corps. Ses passages sur scène me font espérer que le sens surgisse. Sourire lorsque tous les danseurs étalés sur l’herbe pour faire bronzette se tortillent jusqu’à la nudité souhaitée, en s’efforçant de ne rien exposer (au public ou au soleil comme cette femme qui finit momifiée derrière ses lunettes de soleil). Mais l’éclaircie est de courte durée.

Blessé par l’amour qu’on lui porte, un autre (trop rare) joli moment.

Opérer des déplacements pour faire surgir l’insolite de l’habitude, c’est fascinant si l’on en voit le mouvement – et donc le sens : les phrases de fin de soirée transposées au cimetière font de la vie une réception mondaine, que l’on joue d’après des codes bien établis ; c’est incongru, mais cela a un sens. Absurde, si l’on veut, contraire à la raison, à partir de laquelle on se définit encore.

La plupart du temps, pourtant, dans 1980, on ne voit pas d’où l’on vient ni où l’on va. Plus de déplacements dans ces pitreries éparses, c’est déplacé. Déjà déplacé sans qu’il y ait eu de déplacement, une fausse provocation qui provoque une vraie lassitude. J’ai de moins en moins envie d’attendre la survenue, de plus en plus improbable, de ce qui donnerait sa cohésion à l’ensemble. Il n’y a pas de fil directeur ; à quoi bon former une boucle en reprenant à la fin l’ouverture, si c’est pour ne rien retenir dans ce noeud coulant ?

Cela nous fait une belle jambe, effectivement.

(photo d’Ulli Weiss)

Pas d’échos entre les scènes, voire parfois au sein d’une même scène. Les danseurs sont juxtaposés comme sur un photomontage sans idée, une somme de clichés qu’on croit avoir déplacés et qu’on a juste rassemblés. C’est flagrant dans la seconde partie de spectacle où se déroule une pseudo-parodie de concours (de beauté ? de personnalité ?) et où chaque candidat doit entre autres résumer son pays en trois mots (mention spéciale à l’Egypte avec couscous, haschich, bakschich). C’est du second degré, bien sûr. C’est bien trop long pour être du second degré, mais admettons. Pourquoi alors le public applaudit-il à la demande du présentateur du concours ? Il abolit ainsi la mise à distance critique sans même s’en rendre compte. Puisque la scène se présente d’emblée comme du second degré, aucun risque, n’est-ce pas ? Sauf que lorsque le premier niveau n’existe pas, le second devient de facto premier. On applaudit cependant, l’esprit tranquille, persuadé d’avoir la caution critique avec soi. Et le public de se donner en spectacle, pour ne pas voir dans la pièce le spectacle de notre société de spectacle.

Mais il a raison de se tromper, le public ; autrement, cela ferait belle lurette qu’il aurait déserté. J’en ai un peu voulu à Palpatine, à l’entracte, de me tirer de ma caverne de complaisance où je n’avais vu que du feu. Je me suis soupçonnée et je me souçonne même encore un peu d’être trop influençable et de faire la fine bouche par orgueil ; cela n’avait pas été si terrible jusque là… Se tromper rend le spectacle supportable. Se détromper est vertigineux : est-ce une pris de distance salutaire ou le dédain du snob ? Qui est dans l’imposture : celui qui veut voir une oeuvre d’art là où il n’y a peut-être rien ou celui qui ne veut pas voir une oeuvre d’art là où il y en a peut-être une ? D’où, qu’est-ce qui vaut mieux : un principe de précaution, pour ne rien manquer, quitte à s’abuser, ou un principe de méfiance, pour ne se laisser berner par rien, quitte à laisser passer des choses ? Cette représentation m’a laissée intranquille, et je ne suis pas tout à fait sûre, même si je suis près de m’en convaincre, de ne pas m’être prononcée contre cette pièce (à conviction ?) par facilité, après avoir pourtant trouvé que l’énervement de Palpatine à l’entracte était un peu fort de café. Si je cesse d’être indécise, voici néanmoins comment j’achève.

Ce serait le but de la pièce, alors, montrer à quel point on se laisse abuser par le second degré ? montrer qu’on ne peut critiquer la société du spectacle sans en même temps l’apprécier ? Mais je ne vais pas au théâtre pour me divertir ! Pour cela, j’ai les émissions de télé-réalité que j’apprécie pour ce qu’elles sont : un parfait moyen de s’abrutir quand on a trop de choses qui tournent dans la tête, quand on a envie de s’immobiliser l’esprit comme on s’avachit le corps sur le canapé, d’avoir son attention captée sans avoir à faire l’effort d’être attentif. Une diversion, en somme. Et je repense au slogan de La Terrasse, emprunté à Pasolini : « La culture est une résistance à la distraction » Contre quoi voulez-vous que le grand bazar de 1980 exerce une résistance ? Les carcans de la société ? Il aurait pour cela fallu les présenter, les malmener, s’y frotter pour les faire exploser (tant va la cruche à l’eau qu’à la fin elle se casse) ; leur absence débouche seulement sur un grand bazar où la seule fantaisie qui s’exerce est celle du caprice.

Si au fond de moi, j’attends toujours qu’on vienne me détromper, c’est qu’il y a une chose que je ne comprends pas et que je ne veux pas admettre : comment la même personne a-t-elle pu faire Le Sacre du printemps et ça ? On ne mélange pas les torchons et les serviettes, ce n’est pas pour mélanger les potiches et les cruches.