Quinze ans. Je peux dire cela à présent : cela fait quinze ans et même un peu plus que je suis allée à Amsterdam et que j’en ai ramené le souvenir d’un musée gigantesque, haut et sombre, et d’un parquet qui craque. Depuis, j’ai pris quelques centimètres supplémentaires et la mémoire d’autres voyages : quoique très grand, le Rijskmuseum ne me paraît plus démesurément gigantesque. Rénové de fond en comble, il aligne désormais des salles claires, lumineuses, qui ne cumulent plus des étages de tableaux sur un même pan de mur. Les voûtes sont toujours présentes mais, repeintes en même temps que les murs, elles confèrent au bâtiment une modernité à la fois esthétique et respectueuse de l’histoire.

La seule chose qu’on ait perdu au change, c’est le calme. Je me souviens être restée devant La Laitière, seule, le temps de me remettre de ma surprise : le tableau est tout petit. Aujourd’hui, impossible de s’abîmer dans la contemplation, on peut déjà s’estimer heureux si l’on aperçoit le tableau. Vermeer et Rembrandt se livrent une guerre sans merci, à qui sera le plus admiré, le plus photographié – Van Gogh étant hors compétition, dans son propre musée, à part. La Jeune Fille à la perle, autrefois perdue au fond d’une salle abritant des marines tempétueuses, derrière un pan de mur, a disparue, emportée dans les flots de touristes ou, à l’abri, dans les réserves ou un autre musée – allez savoir. Je préfère me concentrer sur tous les peintres que je ne connais pas, cette ignorance étant un petit scandale. Et inventer des légendes idiotes. Voici à quoi ressemblerait une visite express du Rijksmuseum si j’étais guide.

Ouvrez la bouche et faites « Aaaaaaah » ou Hercule emmène son lion chez le dentiste.

Mary Magdalene, Carlo Crivelli

Mary Magdalene n’est pas très photogénique, sur ce coup : il faut bien voir que le corsage, presque en relief à force d’ouvrage, ressemble à une armure, que les doigts fins délicatement recourbés se détachent sur le fond dorés comme dans un Klimt et que le bas de la robe, rouge, prend des allures de Mucha. Tout ça dans une peinture du XVe siècle. Surprenante et fascinante.

La Laitière, de Vermeer

Portrait of Cornelia, Clara and Johanna Veth, Jan Veth

Jan Veth « portrayed his three sisters with painstainking honesty ». Ou comment minutieusement éviter de dire qu’on les trouve laides. Alors que ce n’est pas tout à fait juste ; peut-être parce que j’anime Clara du souvenir d’une élève de cours de danse, à laquelle elle me fait penser, mais aussi parce que Cornelia a un visage incroyablement expressif. Je l’imagine comme une gouvernante qui a vu beaucoup de choses et serait l’ancêtre de McGonagall. Bah quoi ?

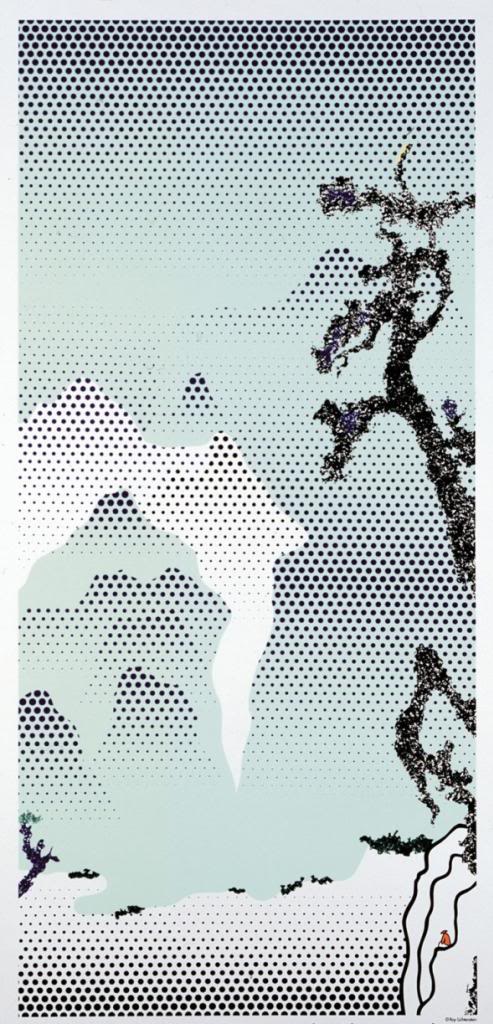

Girl in White Kimono, George Hendrik Breitner, 1894

Est-ce la pose, contorsionnée, ou la lumière du kimono ? On croirait que Lewis Carroll s’est entiché d’une figure dramatique japonaise.

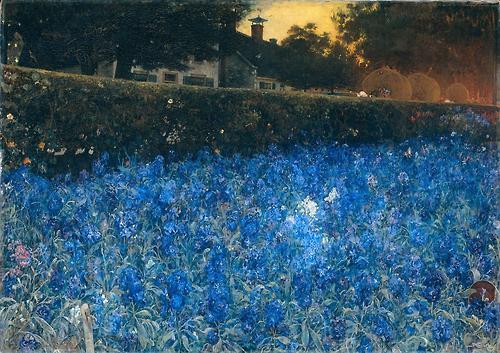

Summer Luxuriance, Jacobus va, Looy, aux environs de 1900

Peut-être deux mètres de large : autant dire un océan de jacinthes dans lesquelles se noyer à la tombée de la nuit. Et au-dessus, lorsqu’enfin on arrive à relever la tête, la lumière rougeoyante d’un coucher de soleil. Rencontre fortuite de Van Gogh et de Magritte. Étrange parfum.

Voilà, voilà, n’oubliez pas de laisser un petit mot pour le guide en partant.