La parodie était une bonne idée mais elle ne tient pas la distance : à mi-chemin, Dada Masilo secoue le carcan qu’elle a elle-même mis en place et bascule vers le lyrisme, juste quand on commençait à s’habituer aux cygnes caquetant comme les poules du Moulin Rouge, à leurs pieds en fer à repasser et aux tutus bon marché. J’ai un peu grincé des dents au début : la balletomane n’accepte la parodie que tant que les pointes sont tendues et le sacro-saint en-dehors respecté – en somme, tant que la critique vient du sérail et présuppose une adhésion incontestée à ce dont elle se moque avec la bienveillance de l’auto-dérision.

La justesse de la parodie détend l’atmosphère : le chassé-croisé des solistes, qui se manquent parce qu’ils ne regardent jamais dans la bonne direction, est assimilé au Guignol, tandis que le premier pas des défilés royaux, toujours sur le même accord, est renommé le « Let’s get married! step ». Le commentaire est toujours un instrument efficace de mise à distance (cf. Jérôme Bel) mais la parole éloigne de la danse et, en l’absence de recherche théâtrale, la danse risque de ne plus être qu’illustration redondante.

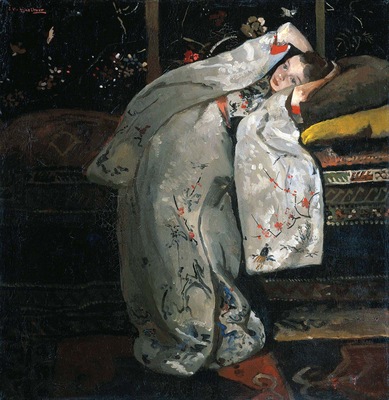

Le Let’s get married! step

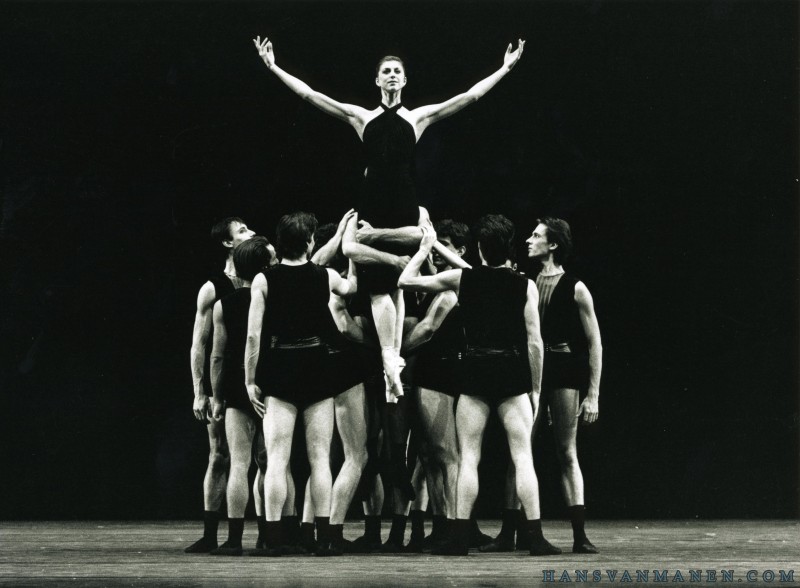

Curieusement (ou pas), les photos que l’on trouve sont celles, plus structurées, de la partie parodie.

Heureusement, les corps reprennent rapidement leur droit de cité et la parodie laisse place à la relecture : les cygnes se déchaînent sur fond de danses africaines, baignés par les cris d’encouragement du groupe, à l’enthousiasme communicatif. L’humour est toujours là mais ne fait plus obstacle à la beauté du mouvement et des corps : on s’aperçoit soudain que les tutu froufroutants délicieusement décalés sur les bustes lisses et noirs des danseurs les mettent sacrément en valeur (contrairement aux tuniques cheap des danseuses). Le frémissement des cygnes est génialement rendu par les tremblements incessants de la danse africaine – ici, les piétinés ne sont pas un pas académique mais bien le martèlement du sol.

Photo de John Hogg

Un V pas à pas, martelé avec le pied-béquille de derrière. Je n’avais jamais fait gaffe qu’il y avait une sorte de descente des ombres dans le Lac.

Mais alors qu’on commençait franchement à s’amuser, le cygne black apparaît et c’est le début de la fin. La Mort du cygne de Saint-Saëns retentit soudain, comme un cheveu sur la soupe. Si encore elle était interprétée par la jeune fille (l’oie blanche) qui n’a plus qu’à s’effacer devant le beau jeune homme (le cygne black)… mais non, c’est lui qui en hérite, alors qu’il aurait suffi de lui confier la variation d’Odette pour créer une belle ode lyrique à l’homosexualité – laquelle variation se transforme en un interminable appel du pied de la jeune fille, qui n’arrive évidemment pas à capter l’attention de Siegfried. En l’absence d’inversion du genre, le décalage musical continue et connaît son apogée avec un extrait de Tchaïkovski remixé à la flûte de pan – vous avez bien lu, l’équivalent du Lac des cygnes joué par un groupe de Péruviens dans le métro. Ce n’est même pas moche – plutôt planant – mais ça commence à faire beaucoup. Le coup de grâce : Arvo Pärt. Les premières notes de Tabula rasa se détachent dans l’obscurité. Le mouvement affleure sous de longues jupes longues unisexes, buste nu pour tous, et s’amplifie jusqu’à ce que les danseurs s’effondrent un par un. Si l’on n’estampille pas ce final de critique du sida, c’est beau. Un peu dans l’esprit du Sang des étoiles. J’aurais voulu que le spectacle commence à ce moment-là, pour nous dérouler une œuvre contemporaine personnelle et poétique. Ou que la parodie ne se soit jamais arrêtée.

Il y a beaucoup de bonnes choses. Il y en a en réalité beaucoup trop, surtout si l’on considère que parodie et lyrisme sont antinomiques et que l’on passe de l’un à l’autre en une petite heure de temps. J’en ressors avec l’impression que l’on a agité le spectre du Lac, le ballet par excellence, pour attirer le public parisien. Soit, c’est de bonne guerre. J’espère simplement avoir un jour l’occasion de voir l’énergie de la troupe et le talent de la chorégraphe dans une synthèse plus aboutie.